-

蚯蚓 编辑

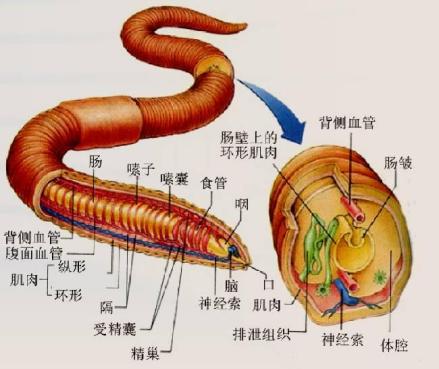

蚯蚓,是寡毛纲正蚓科正蚓属的无脊椎动物。体圆柱形,长11-38厘米,宽5-12毫米,全体由多数环节组成;头部包括口前叶和围口节两部;围口节腹侧有口,上覆肉质的叶;背部紫灰色,后部色稍淡,刚毛圈稍白,14-16节;雌性生殖孔1个,雄性生殖孔1对。李时珍曰:“蚓之行也,引而后申,其蝼如丘,故名蚯蚓。”蚯蚓的分布很广,几乎遍布全世界。已知的蚯蚓有3000余种,其中约3/4是陆栖蚯蚓,中国的蚯蚓有170多种。常栖息于温度较高、腐殖质较多的表层土壤中,一般在树叶堆、长期堆积的畜粪堆及烂稻草下面的土层中生长,栖息深度一般在15-20厘米,昼伏夜出,对光线非常敏感,怕光、怕盐、怕单宁味,在干燥环境集抱成团,不吃不动,以减少消耗。蚯蚓以腐烂的落叶、枯草、蔬菜碎屑等有机物为食。蚯蚓繁殖快,一年产卵4次,平均繁殖50-100条。寿命一般为1-3年。蚯蚓被中医学上称为地龙,是中国传统中药材之一,《千金方》《本草纲目》等医药著作描述了蚯蚓的入药及药用。蚯蚓味咸、性寒,通调两路,有清热、平肝、止喘等功效,用于治疗惊风抽搐、目赤、中风等症。蚯蚓含有丰富的蛋白质和多种氨基酸,是良好的蛋白质饲料,畜禽饲喂可促长、催肥、增蛋。蚯蚓可以疏松土壤、改进团粒结构,改良土壤酸碱性和提高肥力,促进土壤中硝化细菌的活动,保持土壤的湿润,增加作物产量。

蚯蚓结构图

蚯蚓结构图

我国已应用分析染色体组型方法鉴定蚯蚓,赤子爱胜蚓的染色体2n=22,与人工养殖的蚯蚓“太平二号”和“北星二号”完全相同。

体壁的结构由角质层、表皮细胞、环肌及纵肌组成,肌肉层内为体腔膜。表皮细胞中有发达的腺细胞,可以分泌粘液湿润皮肤,以利于在土壤中运动。

运动方式为蠕动收缩。几个体节成为一组,一组内纵肌收缩,环肌舒张,体节则缩短,同时体腔内压力增高,刚毛伸出以附着。而相邻的体节组环肌收缩,纵肌舒张,体节延长,体腔内压力降低,缩回刚毛。每个体节组与相邻的体节组交替收缩纵肌与环肌,使身体呈波浪状蠕动前进。蚯蚓每收缩一次可前进2-3cm,收缩方向可以反转,因此可做倒退运动。

体腔发达,同时还被发达的隔膜分割成按节排列的体腔室。隔膜上有小孔及括约肌,以控制体腔液由一个体节流入另一个体节。体壁肌肉收缩时,隔膜肌可以调节体腔内的压力,协助体节的延伸。身体背中线节间沟处有背孔一个,排出的体腔液可使体表湿润。体腔中还包含有体腔细胞、蛋白质及悬浮的其他颗粒。

食性

蚯蚓

蚯蚓

呼吸

通过体表的气体扩散而进行呼吸作用。蚯蚓没有呼吸器官,而是由于体表分布有大量的微血管网,在皮肤潮湿的情况下,很容易的进行气体的交换。蚯蚓的血浆中溶解有丰富的血红蛋白,血红蛋白很容易与氧结合及释放出氧。有人报导正蚓所利用氧的40%是由血浆中的血红蛋白进行传递的。

循环

血管系统的结构较复杂,例如环毛蚓在消化道的背面有一条背血管。由于血管管壁的肌肉较发达,管内尚有瓣膜,靠其波状收缩,迫使血液由后向前流。背血管及心脏决定着血液的流向,背血管中的血液流到身体前端后,一部分血液分布到食道、咽、脑等处,大部分血液经过4对心脏流入腹血管。心脏中也有瓣膜,可以有节奏地跳动,也起控制血液流向的作用。腹血管位于消化道腹面,不能搏动,腹血管中的血液由前向后流,腹血管在每个体节都有血管分支,分布到体壁、肠道及肾管等处,在那里形成微血管网。经过气体及物质的交换之后,前14节的血液流入消化道两侧的食道侧血管,14节之后经交换后的血液流入腹神经之下的神经下血管。食道侧血管与神经下血管是相连的,血液也是由前向后流。神经下血管中的血液再通过每节一对的壁血管流回背血管,背血管也接受肠血管的血液。如此循环,完成物质的传递功能。

排泄

蚯蚓

蚯蚓

神经与感官

蚯蚓

蚯蚓

蚯蚓具有简单的反射弧,它包括三种神经元:(1)感觉神经元,其细胞体位于体壁表皮细胞中,它感受刺激后经神经纤维(也称传入纤维)到达中枢(神经节内)。(2)联络神经元,其整个细胞均在神经节内,它接受感觉神经传入的冲动,再传递到运动神经元。(3)运动神经元),细胞体位于中枢内,其神经纤维(也称传出纤维)传出冲动到效应器,如肌肉、腺体等。各种神经元之间不直接接触,而是通过突触,这种感觉细胞感受刺激使效应器产生反应,如肌肉收缩或腺体分泌就是一个反射。一个体节的收缩可通过反射作用引起相邻体节的收缩,以致形成部分体节的收缩波。在神经索中有巨大神经纤维,一般5条,其中3条显著,位于神经索的中背部。中间的一条巨大神经向尾端传导冲动,两侧的两个巨大神经纤维向头端传导冲动。另两条不显著,彼此分离,位于神经索的中腹部。巨大神经传导冲动的速度数倍或十几倍于普通神经,因此当身体的任何一点受到刺激,通过巨大神经纤维的传导都可引起所有体节同时收缩,以迅速逃避或隐藏于穴中。有报导证明,正蚓的脑中发现有神经分泌细胞,它所产生的分泌物具有激素的性质,能调节身体水与盐分的平衡,也能调节生殖活动。由于在土壤中钻穴生活,感官不发达,无眼,其感觉功能主要是由分散于表皮中的感觉细胞来完成。例如一些感觉细胞聚集在一起,在皮肤表面形成小的突起,或成堆的感觉细胞形成一结节,并伸出长的突起到体表,这种感受器可能有触觉及化学感觉的功能。这些结构主要分布在身体的前、后端及腹面两侧。表皮内还有独立的光感受细胞,呈晶体状,具突起进入上皮下,并与脑神经分支相连,它对光的强弱有反应,主要分布在头、尾两端的背面,所以蚯蚓趋向弱光,回避强光的本领是与光感受细胞联系在一起的。此外,体壁上还分布有丰富的神经末稍,也有触觉功能。

生殖与发育

蚯蚓卵

蚯蚓卵

湖北环毛蚓

湖北环毛蚓

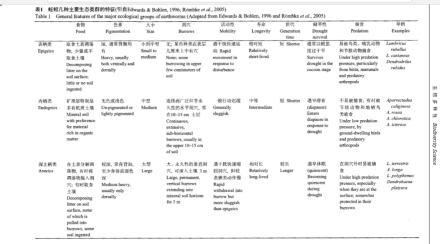

它们主要在土壤的表层分布,那里有机质比较丰富。土壤的结构、酸碱度、含水量、通气性等都是限制其分布及数量的因素。

蚯蚓几种生态类群的特征

蚯蚓几种生态类群的特征

环境要求

温度

一般来说,蚯蚓的活动温度在5-30℃,0-5℃进入休眠状态,0℃以下死亡,最适温度为20-27℃左右,也是蚓茧卵的最适温度,32℃以上时停止生长,40℃以上死亡。

湿度

蚯蚓是利用皮肤来呼吸的,所以蚯蚓身体必须保持湿润,蚯蚓体内水分占体重的75%以上,防止水分丧失是蚯蚓生存的关键,因而饲料的湿度应保持在70%左右为宜。

酸碱度(pH值)

蚯蚓生长在pH值6-8的范围内较好,且产蚓茧最多。

通气

蚯蚓是靠大气扩散到土壤里的氧气进行呼吸的,土壤通气越好,其新陈代谢越旺盛,不仅产蚓茧多,而且成熟期缩短。

食物

投喂食物不足或质量不高会使蚯蚓间争食,导致生殖力下降,病虫害蔓延,死亡率增加,部分蚯蚓逃逸或生长缓慢。

养殖方法

盆养法

盆养法

盆养法

箱筐饲养法

蚯蚓

箱筐的制作材料有木材、竹、荆条、藤条、塑料等,但是木制、竹制的箱筐容易受湿腐烂,故最好采用塑料。饲养箱可采用以下几种规格(长×宽×高):60cm×30cm×20cm、60cm×40cm×20cm、60cm×50cm×20cm、60cm×20cm×30cm、60cm×40cm×30cm。蚯蚓饲养量一般为5000-10000条/箱,饲养规模较大时,可采用立体箱式饲养,即将箱层叠45层。为了便于手提操作,箱体两侧要有对称的拉手把柄。每个箱筐的底部和侧面还要有直径0.7-1.2cm的排水和通气小孔,小孔总面积可占箱底或箱侧的20%-30%。为使箱内通气良好,箱内装料不宜太多,堆放高度约16cm即可,这个高度也不会使饲料干燥,有利于地龙的生长繁殖。这种饲养方法占地面积少,使用人力少,管理方便,生产效率较高。池养法

池养法

池养法

土沟饲养法

土沟饲养法必须选择背光、潮湿、排水良好的地方,如养鱼、养鳖、养青蛙等饲养场内或周围,或者甘薯、白菜、玉米等作物的农田中。沟的规格(长×宽×高)为100cm×60cm×40cm。为了防止地面水流入,土沟周围必须修筑土埂,土埂高度以高出地面20cm为宜。打实沟底和四壁后,放入高30cm的饲料,再放入3000-5000条蚯蚓。为了防止日晒雨淋,应在饲料上铺一层杂草,然后用塑料薄膜覆盖,并定期喷水保湿。这种方法投资少,收效大,适于供给家禽、鱼、鳖、青蛙的动物性饲料。

垃圾饲养法

这种方法在日本、美国和我国台湾已被广泛应用,收效很大。利用垃圾饲养地龙,既可以处理生活垃圾,又可以收获蚯蚓和得到蚓粪。先筛选垃圾,去除对地龙生长繁殖有害的金属、塑料、玻璃、石头杂木等,将堆沤发酵分离出来的有机物作为饲料放入沟内、池内用来饲养地龙。

地槽养殖

在房前屋后选择地势稍高、不积水的地方,挖长3-4m、宽1m、深0.3-0.4m的槽,底层放腐熟的混合饲料,浇水后放入蚯蚓1000-2000条,表层用麦秸或稻草覆盖,经常浇水,保持适宜湿度。

架式养殖

用木架或铁架分4层养殖,每层可放塑料箱或木箱(规格为60cm×48cm×15cm),每箱放10kg腐熟的混合饲料,保持含水量60%-70%,放入蚯蚓300-500条。

病虫害防治

蚯蚓抗病力很强,只要环境合适,一般很少生病,但抗虫害的能力一般。在蚯蚓的饲养过程中,养殖户只要精心管理、科学喂养、提前预防,都可获得成功。

食盐中毒

此症发病急,经激烈挣扎后很快麻痹僵硬,色泽趋白。防治方法:立即清除发病基料,并用大量净水清洗,面积大且严重的可把基料连蚯蚓一同浸入净水中,待蚯蚓不挣扎时取出蚯蚓待自然苏醒后放上新鲜基料重新饲喂。

胃酸症

本病表现蚯蚓痉挛状结节、环带红肿、身体变短粗、转圈爬行或钻到底部不食不动,全身变白死亡,有断节现象。防治方法:立即掀开蚓床覆盖物通风,同时喷洒苏打水或1%新鲜石灰水中和。

缺氧症

本病蚓体色灰暗无光、体弱、行动迟缓,是缺氧所致。防治方法:揭去蚓床覆盖物通风、检查基料干湿程度并调整到目的干湿度改用腐熟好的基料饲喂。

病害

蚯蚓的病害主要有:细菌、真菌、病毒三大类。生产中要经常观察群体发育情况,只要发现体软或体硬、变色、有恶臭味、体色异常的个体应及时淘汰,群体发病的要整体淘汰。实践证明采取适当降低蚓群密度,勤除薄饲,分期饲养,保持良好的饲养环境等措施,是提高蚯蚓抗病能力获得高产的关键。生产中应在饲料中添加0.01%土霉素或定期用0.01%土霉素喷洒饲养床面。

采集

灌水捕捉法

蚯蚓怕积水。可用灌水方法使蚯蚓出穴时捕捉,还可利用春耕时在水田里捕捉。

堆料诱捕法

堆料诱捕法

堆料诱捕法

挖掘法

用翻地钉耙挖土捕蚓,方法简单,但效果较差,此法适于小规模养殖。

化学捕捉法

用15%高锰酸钾溶液7L/m2,或0.55%甲醛溶液13.7 L/m2洒于采集蚯蚓的地方,蚯蚓很快会爬到地面上来,采集极为方便。

干燥和粉碎

收获的蚯蚓除鲜蚓直接利用外,就必须干燥、粉碎备用。干燥的方法有烘干、晒干、风干和冷冻干燥等,干燥后的蚯蚓应及时粉碎包装,可长期保存,同时能像鱼粉一样按一定比例添加到各种动物的基料中,易于动物食用。

蚯蚓粪的处理

蚯蚓粪的处理包括:蚓粪的收集、过筛、干燥、包装、贮藏、运输等,一般多采用自然风干。

营养价值

蚯蚓生活示意图

蚯蚓生活示意图

药用价值

蚯蚓体内含地龙素、多种氨基酸、维生素等,自古即入药。

参环毛蚓、通俗环毛蚓、威廉环毛蚓或栉盲环毛蚓的干燥体称为地龙,是一味中药。

【性味与归经】咸,寒。归肝、脾、膀胱经。

【功能与主治】清热定惊,通络,平喘,利尿。用于高热神昏,惊痫抽搐,关节痹痛,肢体麻木,半身不遂,肺热喘咳,水肿尿少。

【用法与用量】5-10g。

经济价值

蚯蚓在土壤中穿行,吞食土壤,能使土壤疏松,改良土壤的物理化学性质。经过蚯蚓消化管的土壤,排出成蚓粪,含有的氮、磷、钾的成分较一般土壤高数倍,是一种高效有机肥料。蚓粪又可增加腐殖质,对土壤团粒结构的形成起很大作用,有人估计林地或果园每年由蚯蚓形成的土壤团粒结构每公顷达47t-170t,增加氮素75kg-125kg。同时蚯蚓还可将酸性或碱性土壤转化为近中性。蚯蚓含蛋白质较高,其含量约占干重的50%-65%,含18-20种氨基酸,其中10余种为禽畜必需的。故蚯蚓是一种动物性蛋白添加饲料,对家禽、家畜、鱼类的产量提高效果明显。蚯蚓体内含地龙素、多种氨基酸、维生素等,有解热、镇静、平喘、降压、利尿等功能,自古即入药。蚯蚓吞食土壤和有机物质的能力很大,可利用蚯蚓处理城市的有机垃圾,保护环境,防止污染,可化害为利,抑制公害。各国都兴建养殖蚯蚓的工厂,繁殖蚯蚓,处理废料,生产有机肥料。蚯蚓又有聚集土壤中某些重金属的能力(镉、铅、锌等),可收集蚯蚓处理受重金属污染的土壤,达到减轻污染的目的。蚯蚓加工后可制作食品,国外有利用蚯蚓制饼干、面包等。

吉普斯兰蚯蚓

蚯蚓在生态系统中的角色有三:消费者、分解者和调节者。通常认为,它作为消费者在生态系统中的地位并不重要。进入分解子系统的能量一般只有3–6%被蚯蚓消耗;但若加上它在排泄物和蚓茧中所耗的能量,蚯蚓在系统能量传递中的作用会更大。蚯蚓通过取食、掘穴和排泄等活动对生态系统的生物、化学和物理特性产生影响,这些因素也反过来影响蚯蚓本身。蚯蚓及其活动在其体内外形成众多的“蚓触圈”,即蚓丘、洞穴、滞育室、地上和地下排泄物,从而对土壤孔隙、团聚体的形成,成土作用和凋落物破碎等过程产生影响。蚯蚓在生态系统中的功能主要表现在:

(1)对土壤有机质分解和养分循环等关键过程的影响。

蚯蚓体内富含各种酶使其具有转化改造有机质的特殊能力,并使土壤矿物发生一定程度的分解,转化为植物易于利用的氨、碳酸、尿素、尿嘌呤以及速效性的磷钾矿质养分等可给态化合物。富含可溶性氮、磷、钾的蚓粪能明显提高土壤肥力。蚯蚓处理后的城市生活垃圾肥效明显提高。

(2)对土壤理化性质的影响。

蚯蚓活动对土壤化学性质的改善、对土壤腐殖质的富集、蚯蚓与微生物协同分解有机物、促进C、N、P循环等作用都有利于土壤资源的持续利用。蚯蚓繁殖能力强、繁殖周期短、消化系统发达,其翻土量不容忽视,大大促进土肥相融;同时,经蚯蚓肠道转化而成的大部分营养物质与土壤密切复合,排后,变成土壤中营养丰富、品质优良的团粒结构。这些团粒结构,具有疏松、多孔,水稳性强、有效养分多的特点,提高了土壤的通气透水性、蓄水保肥能力、水资源利用效率。

(3)与植物、微生物及其他动物的相互作用。

蚯蚓对微生物的群体结构、数量、活性、分布具有重要调节作用。通过蚯蚓肠道加工后,土壤中微生物区系和群体的数量显著增加对有机残落物的机械破碎与消化分解作用蚯蚓会弄碎落叶和影响土壤微植物群。蚯蚓与微生物一起对有机质的腐殖质化起着决定性的作用。蚯蚓食性广、食量大,对落叶的机械破碎量相当可观。

(4)环境指示作用。

蚯蚓是良好的土壤环境指示生物,可用于评价土壤中化学污染物的生态毒性,是检测土壤环境的靶标生物。

合并图册

另一方面,蚯蚓活动也可能对生态系统产生有害的效应,如 :

(1)蚯蚓将地表凋落物移走或埋入土中,蚓粪在地表的覆盖等都可能会增加水土流失;

(2)蚯蚓也可能传播杂草种子或动物病原菌;

(3)蚯蚓的活动在提高氮矿化的同时,容易造成氮的流失。

蚯蚓对生态系统中凋落物分解和养分循环等关键过程的影响,受蚯蚓生态类群、种群大小、植被、母岩、气候、时间尺度以及土地利用历史的综合控制。时间尺度的影响比较特别,如短期内蚯蚓的活动会提高碳的释放和氮的淋失,但从长远看,蚯蚓活动及其产生的大量微团聚体对土壤有机质有保护作用,有利于碳、氮在土壤中的长期储存。同理,蚯蚓入侵对生态系统的危害也因地而异。在人为干扰很少的地方,蚯蚓入侵造成的破坏会小得多。对蚯蚓入侵的研究,为人们提供了一个更好地了解蚯蚓对生态系统影响的机会。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。