-

土楼 编辑

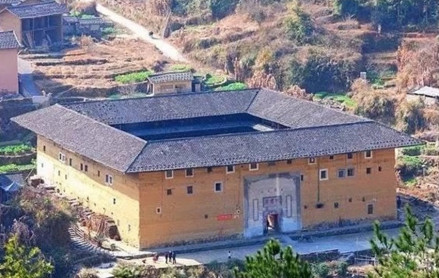

土楼,指主要分布在福建西南部一种适宜大家族居住的、具有很强的防御性能, 在广东潮州市饶平县也保留了大量土楼民居遗产。 以土、木、石、竹为主要建筑材料,利用未经焙烧的土并按一定比例的沙质黏土和黏质沙土拌合而成,用夹墙板夯筑而成的两层以上的房屋。 根据《现代汉语词典》的解释,所谓“楼”,就是“两层或两层以上的房子”。据此,一层的房子,即使以生土墙承重、以木料作为柱梁等构架,也不能称为土楼,只能称为土屋。 土楼是世界独一无二的大型民居形式,被称为中国传统民居的瑰宝。

土楼以生土为主要建筑材料、生土与木结构相结合,并不同程度地使用石材的大型民居建筑。其中分布最广、数量最多、品类最丰富、保存最完好的,是福建土楼。 土楼已被严格确认的福建土楼建筑有3000余座,主要分布在福建省龙岩永定县、福建省漳州南靖县和华安县。

在民间俗语中,“土楼”亦是“土楼房”的简称,与“洋楼房”相对而言,泛指没有集中供暖和燃气管道的。

2008年7月中国“福建土楼”在加拿大魁北克城举行的第32届世界遗产大会上,被正式列入《世界遗产名录》。

中文名:土楼

外文名:earth buildings of Hakka

地理位置:福建、江西、广东等

气候条件:亚热带季风气候

开放时间:早8:00-晚5:00

景点级别:AAAAA级

门票价格:景区联票90元

占地面积:5376.17 m²

著名景点:永定高北、洪坑土楼、南靖云水谣、田螺坑土楼

赞誉:东方古城堡、世界建筑奇葩等

历史背景

土楼的诞生,有着特殊的历史背景。自唐宋以来,南迁人士来到重峦叠嶂、交通闭塞的山地地带并扎根于此。他们面对着闽南人与潮汕人的矛盾、地方起义军与朝廷的对峙、家族之间的械斗、横行的盗贼、山区中出没的猛兽。为了让家族在此长期稳定地生存下去,他们沿袭中原的夯土建筑形式,结合当地的特殊地理环境,建造了兼具居住与防御功能的土楼。

土楼产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期。土楼的形成与历史上中原汉人几次著名大迁徙相关。西晋永嘉年间即公元4世纪,北方战祸频仍,天灾肆虐,当地民众大举南迁,拉开了千百年来中原汉人不断举族迁徙入闽的序幕。进入闽南的中原移民与当地居民相互融合,形成了以闽南话为特征的福佬民系;辗转迁徙后经江西赣州进入闽西山区的中原汉人则构成福建另一支重要民系——以客家话为特征的客家民系。

土楼所在的闽西南山区,正是福佬与客家民系的交汇处,地势险峻,人烟稀少,一度野兽出没,盗匪四起。聚族而居既是根深蒂固的中原儒家传统观念要求,更是聚集力量、共御外敌的现实需要使然。集居住和防御功能于一体的土楼就应运而生。

土楼历史悠久,规模宏大,造型奇异,风格独特。公元4—14世纪,中国东南部地区社会、经济、文化的发展与北方人民大规模南迁密切相关,福建尤为明显。土楼萌芽于11—12世纪,13—14世纪产生雏型,经过15—16世纪(明代的早、中期)的发展,17—20世纪上半叶(明末、清代、民国时期)进入成熟期。

产生阶段

元末明初,元人退出关外,但沿海有倭寇和海盗为患,烧杀抢劫,民不聊生,许多村庄仿卫城模式,聚族而建土堡御卫。明朝嘉靖之后,土楼才开始大量兴建。明末清初郑成功率军与清兵在闽南一带开展拉锯战期间,民间又建了不少土楼以安生。南靖土楼的前身是唐朝陈元光开漳的兵营、城堡和山寨建筑,它是闽南地区在“外寇之出入,蟊贼之内讧”的特殊社会环境的产物。

三明市是福建省内土堡最集中、数量最多、最具代表性的地区。三明市的土堡始于隋唐,成熟于两宋,是福建、江西、广东等地防御性乡土建筑的“鼻祖”,是“土楼之母”。三明土堡系列的完整性、形制的多样性、防御的实用性以及特殊的建筑风格,是中国乃至世界独有的 。在福建三明市大田县畲族村东坂村内,依山而建的安良堡1806年动土、历时5年建成,迄今已有200多年的历史。这是一座不规则半圆造型的古城堡。从城堡大门进入,迎面是面阔三间的上下堂屋。从大门右侧拾级而上,到转台处有两条走马廊,其呈阶梯式向上延伸,直至城堡最高处。两条走马廊环绕相通。两条走马廊沿线的古堡墙体,分别建有15栋廊屋。廊屋渐次拔高,悬山递进式的屋顶颇似“鱼鳞”重叠形状,实属罕见。这是一座防御性为主的城堡,据专家考证其布局、结构、通风、排污和防盗都相当科学合理。当地官方宣称,安贞堡被建筑专家称为“土堡之冠首”。整座古堡依山而筑前低后高,城堡上下落差10多米,形似一座小型的“布达拉宫”。

畲族土堡

这些生土夯筑的土堡(寨),自古至今绝大多数被当地人称为寨,基本上已毁,或仅存残墙断壁,或已被拆除重建,或仅作为地名沿用至今。上世纪40年代以前出版的《永定县志》,就记载了许多寨的名称,但其中多数已荡然无存,被后来兴建的土楼或砖混建筑所代替,极少数只留下部分可以辨别的遗存,至多仅存残墙断壁。迄今所知,南宋以前永定境内就有溪南里的新寨、赤寨、西湖寨、金寨、仁梓寨、龙安寨、水寨、高寨、犁头寨、罗寨、永安寨,丰田里的上寨、新寨、下寨、中寨、龙王寨、网岗寨、何家寨、黑云寨、湖洋寨、铜鼓寨、地上寨、龙旗寨、廖湖寨,金丰里的太平寨、杨家寨、天德寨、苏屋寨、曾屋寨、高头寨、金山寨等等。这些寨均以生土夯筑而成,既是民居,又是具有突出防卫功能的建筑。

土楼,主要分布地区在中国闽西的永定、武平、上杭及闽西南的南靖、平和、华安和漳浦。客家人和闽南人聚居的福建、江西、广东三省交界地带 ,总数一共2812座。这也是第一次权威统计出的福建土楼的数量。“其中,福建数量占92%,粤东北总数215座,约占8%。”在大量的官方志书中,直到明代嘉靖三十八年

宋元明时期(11—14世纪),这些具有强烈军事防御性质的堡、寨形式所具有的功能,逐渐被移植到民居建筑上。以四周夯土墙与围墙内部木结构建筑共同承重的土楼建筑形式,逐渐大量出现。特别是唐宋时期,客家民系在江西赣州、福建汀州地区形成后,不断向福建的东、南方向拓展。由土堡、土寨形式演化而来,集居住、防御等功能于一体的实用的围合型生土建筑——土楼建筑艺术逐渐在这一地区产生并发扬光大。公元11—13世纪(宋元时期),是福建土楼的产生形成阶段,规模较小,大多没有石砌墙基,装饰也较粗糙,建造形式上呈正方形、长方形。这一时期,永定客家土楼以馥馨楼、日应楼、豫兴楼、月成楼、源昌楼等为代表。成熟阶段

土楼

土楼

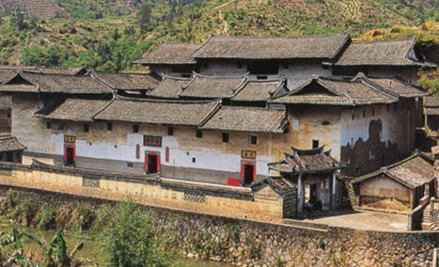

17世纪中叶至20世纪上半叶(清代、民国),福建省西部及西南山区,居住的安全,方形、圆形和府第式等丰富多彩的土楼应运而生,建筑形式渐趋考究,功能也向多样化发展,出现了以土楼建筑为主体的村庄。19世纪晚期,海外文化影响在部分土楼建造中得到了一定的反映,一些土楼内出现了中西融合的建筑形式与装饰。福建土楼达到了鼎盛阶段。

以五实楼、奎聚楼、永隆昌楼、裕隆楼、福裕楼、环极楼、遗经楼、富紫楼、衍香楼、裕德楼、业兴楼、振成楼、振福楼、永康楼、侨福楼、善庆楼、福盛楼等为代表的一大批土楼,是永定客家土楼在全盛阶段的杰出代表。这些土楼表现出在公元17世纪50年代至20世纪数百年间,不仅规模空前庞大、结构越来越合理、功能越来越齐全、装饰越来越讲究,而且建筑风格、种类向多元化趋势发展的历史进程, 是永定客家土楼在全盛阶段的杰出代表。

土楼分布的主要区域是分处博平岭南脉东西两侧的闽西南和粤东北几个县市,特别是客家话和闽南话这两大方言交界地区。历史上自宋代以来,这里是汀、漳、梅、潮四州分界线,迄今除极小部分以外,基本无变化。从其地域上划分,土楼大致集中分布于以下片区:

(1)被列入《世界文化遗产名录》的“福建土楼”由“六群四楼”组成。

(2)永定县初溪、洪坑、高北土楼群及衍香楼、振福楼。

(3)南靖县田螺坑、河坑土楼群及怀远楼、和贵楼。

(4)华安县大地土楼群。

福建土楼的价值主要体现在两个方面,一是其独特的建筑造型,二是其独有的文化内涵,正因其独特的内在外在特点,2008年7月6日,在加拿大魁北克城举行的第32届世界遗产大会上,福建土楼正式被列入《世界遗产名录》。其作为世界文化遗产具有以下的特点:

其一,土楼是一种生态型的建筑。其墙体以生土为主要建筑材料,掺入砂石、糯米粉、红糖、木条、竹片等夯筑而成,取材容易且可重复利用,它来源于土地,土墙倒塌后木材腐坏又回归于土地,因此延续上千年的建造活动并没有对生态环境造成损害。其厚重的墙体不仅具备有效抵御外患的功能,且生土材料本身所具有的透气性功能,使其能自动调整土楼房间内部的温度和湿度,适应山区潮湿的环境。

其二,土楼的外部空间与自然和谐的融为一体。设计者巧妙的利用当地的环境特点,把山、水、路、田、林纳入土楼的统一规划当中,创造出了和谐自然的生活空间。合理的房屋布局使得分布于乡村间千姿百态的土楼及土楼群与秀美的山川融合在一起,形成一幅鬼斧神工的画卷。在造型上,土楼外形姿态万千,更是给人以美不胜收的视觉冲击。

其三,土楼处处体现出人文之美。土楼是一群有血缘关系人们的群体建筑,其内部结构是完全畅通的空间,而向内开放的形式正是客家人相亲相爱,团结互助,亲密无间精神的体现。简而言之,土楼具有高的历史、艺术、科学和社会价值。

土楼,俗称“生土楼”,包括闽南土楼及部分的客家土楼,是我国传统民居中的一种特殊的建造形式,按照其建造形状来分,土楼主要有方楼、圆楼和“五凤楼”,还有凹字形、半圆形,八卦形等,其中方楼与圆楼最为常见,也有圆形和方形组合而成的建筑。

土楼分为长方形楼、正方形楼、日字形楼、目字形楼、一字形楼、殿堂式围楼、五凤楼、府第式方楼、曲尺形楼、三合院式楼、走马楼、五角楼、六角楼、八角楼、纱帽楼、吊脚楼(后向悬空,以柱支撑)、圆楼、前圆后方形楼、前方后圆形楼、半月形楼、椭圆楼等30多种,其中数量最多的是长方形楼、府第式方楼、一字形楼、圆楼等。

(1)福建土楼按照所在的“地区”来分类,主要分为龙岩土楼、漳州土楼和泉州土楼;

(2)按照“民系”来分类分为客家(人)土楼、闽南(人)土楼和畲族(人)土楼;

(3)按照建筑技术来划分,可以分为早期的无石墙角土楼和后期的有石墙角土楼;

(4)按照建筑内部结构来划分,可以分为内通廊式土楼和单元式土楼;

(5)按照土楼的“形式”来分类,分为圆形土楼(简称“圆楼”)、方形土楼(简称“方楼”)、府邸式的五凤楼和其他形式的土楼。

圆楼

在旧时被当地人称为圆寨,至今一些年代较为久远的圆楼仍被人们习惯地称为圆寨。圆楼的共同特点是:大门、祖堂等主要建筑都在中轴线上,两边的建筑对称,这与其他种类的土楼相同。多环同心圆楼外高内低,楼中有楼,环环相套,祖堂设于楼中心,环与环之间以天井相隔,以廊道相通,而且廊道均与祖堂相连,只有一环的圆楼祖堂则设于正对楼大门的后侧厅堂(又称上厅)。

单元式圆楼的祖堂都设在正对大门的环楼底层,内院作为公共活动的场院;内通廊式圆楼,其外环楼的形制大致相同,只有层数及直径大小的差别,所不同的主要是内院部分。有的内院中增加一两圈环楼,有的只是在内院中心设立祖堂,建造年代较近的,祖堂设在正对大门的环楼底层,内院完全空敞。而建造年代较早的是相对讲究的圆楼,祖堂都建在内院中心。祖堂亦方亦圆,变化颇多,使内院空间丰富多彩。

圆楼

圆楼

方楼

福建方楼分为内通廊式方楼和单元式方楼。内通廊式方楼绝大多数为方形或长方形平面。内通廊式方楼内院空敞的居多,祖堂设在中轴线尽端的底层。比较讲究的祖堂前设客厅及回廊,即方楼内院中又套着一个方形的四合院,使楼内空间更为丰富。

方楼

方楼

长方形楼

主楼的平面,呈“口”字长方形的占绝大多数,呈“日”字形或“目”字形的为数甚少。后者中间的楼层与紧密相连的楼层等高,有的略低于主楼。“日”字形楼或位于中间的楼、“目”字形楼左右两侧的楼,一般系后人扩建的。新楼、老楼融为一体,既节省了用地、扩大了居住空间,又保持了全楼整体的统一,更能体现整个家族的高度团结。这两种土楼的楼内均设置若干个门相通,而且正面也设置大门供楼主进出,可谓四通八达。但“目”字形楼两侧正面的大门比中间原有的正面大门稍小,并且两门对称,既显示主次分明,又美观规整。

府第式方楼

一般认为,府第式方楼同样属于方形楼,因为从整体看,它4个角都呈90度,似乎两者没有根本的区别。但两者在建筑布局、结构等方面有着明显的差异,应当把它们区分开来。

府第式方楼在中轴线上的3座楼、屋,前低后高,以天井相隔,以廊道或石砌通道贯通,天井两侧为厢房、回廊。方楼正面为高2一3层的楼或单层屋,后向为主楼。前座楼或前座屋均设门厅,出口为大门;中座一般为主厅(祖堂),单层,高5米以上,系全楼公共活动的中心;后座主楼比前座楼或前座屋高2至3层,设厅堂(俗称上厅),一般用于供奉神座。

中轴线两侧为前低后高的横楼,互相对称,明显低于后楼,但本身若干级的落差并不大,它与前后座楼屋紧密相连。横楼的房间门均朝向中轴线,与“三堂”(即前、中、后座楼屋)相呼应。“三堂”与横楼之间分别有一至两个长方形天井,其前向、后向甚至中间以廊屋或石砌通道与前、中、后堂贯通。前堂(楼或屋)两侧设廊厅,并各开一小门作为横楼的出入口。全楼天面为小青瓦汉代九脊屋顶,主楼(后堂)高且出檐较大,突出了其在全楼中的主要地位

宫殿式方楼

宫殿式方楼与府第式方楼有很大差异,最大的差异就是型制完全不同。宫殿式方楼的核心部位处于内院之后侧,即祖堂处于后堂,而府第式方楼的核心部位处于内院之中心,由前、后厅与两边回廊组成小四合院,中心为天井,规模也比前者的第二进只有一个中厅要大得多。宫殿式方楼的前楼及两侧的横楼,其前半部分比后楼以及横楼的后半部分矮一层,而府第式方楼的主楼通常四周高度相等,或仅仅后楼略高于前楼及两侧之横楼,其地面也只比前向高出一至3个台阶,落差不明显。宫殿式方楼的前楼、后楼的屋顶均分成3段作断檐歇山顶式,加之后楼比前楼高出一层,使外观更显得错落有致,而府第式方楼的四周都是悬山顶,即使两侧横楼的屋顶也不像宫殿式方楼那样分作多段作悬山迭落。宫殿式方楼后厅的结构、装饰远比府第式方楼复杂、华丽,而府第式方楼相对比较简单、朴素,与其楼门厅大致相当。

五凤楼

五凤楼的形制在中轴三堂的基础上发展为许多形式,常见的是三堂式、三堂二横式、三堂二横加后围合式、三堂二横加倒座式、三堂四横加后围合式、三堂六横加后围合式、四堂式、九堂四横式等多种。五凤楼的建筑立面也是花样繁多,有后堂及左右堂屋为二层楼、横屋为平房、中堂为低于后堂的一层加两厢正统间小阁楼,而下厅为平房;后堂整横为三层,横层后半部及中堂部为二层,横屋下半部与下厅为平房;有后堂的中心一堂为三层四层,而后堂左右则二层三层呈管帽状,无论怎么变化,均少不了高大对称的中轴大厅和前低后高的布局形式。

五凤楼

五凤楼

五凤楼与府第式方楼、殿堂式围楼最大的区别在于,五凤楼前低后高,逐级升高,整个天面的屋脊为5层叠,这是后者所没有的,其落差也比后者要大得多;如若地基为山地斜坡,则楼内厅堂、两侧横楼都随着地势而呈阶梯式升高,楼内地面亦呈多级阶梯形,后者即使有此现象,但没有前者那么明显,阶梯级数也比前者少。

殿堂式围楼

这种类型的土楼,在永定县高陂镇、下洋镇等乡镇现存不超过10座,它是闽粤赣边客家地区的民居建筑文化相互影响不可多得的实例。

殿堂式围楼

殿堂式围楼

其他比较有代表性的土楼形态

走马楼

走马楼

走马楼

五角楼

楼体与围墙均随地形而建,平面呈不规则五边形;楼内布局因地制宜、灵活多变、层次分明、井然有序,比其他土楼更富于立体感。内通廊式平面,歇山顶,穿斗、抬粱混合式构架。此外,永定湖坑镇还有八角楼,建造时受地势所限等因素,于是便产生了这种奇特的土楼。这类土楼都设计巧妙,形制新颖。

纱帽楼

这种土楼或在溪边的石砌墙上挑出木制挑廊、小木屋,以杉木板围护,后侧连着高大的方形土楼,或半月形土楼与方形土楼组合,依地势前低后高,中间为天井。从正面看去,其形状恰似古代官员的乌纱帽,故名。这种土楼现存甚少。

吊脚楼

大多数是商业店面,沿街构筑。一般面阔单间或2间、3间,进深2间或3间。前面向着街道或村道,前半部分或三分之二部分为土楼;后傍溪河,以杉木挑出的木楼与前半部分的土楼连成一体,以杉木板围护后半部分的木楼,也开窗。临溪河的悬崖处,用直径较大的杉木柱支撑。若前半部分的土楼高3层,则后半部分的木楼也高3层。从正面看,吊脚楼貌似普通的方形土楼;而从后向看,它则貌似中国南方一些地方的干栏式民居。这种土楼的优点是充分利用了有限的空间,确保了街道的用地。

材料

土楼的建筑材料,主要是沙质黏土、杉木、石料,用量最大,是整座土楼最基本的材料,其他材料如沙、石灰、竹片、青砖、瓦等的用量相对较少。

用于夯筑承重墙的沙质黏土,指沙质黄土与黏土按一定比例拌成的泥土。纯沙质黄土含沙质过多,无法结团,缺乏坚固性;纯黏土虽然容易结团,但是如果缺沙,则如同未掺沙的水泥一样,干燥后会裂开,缺乏韧性,唯有两者按一定比例拌合才能用于夯筑土墙。杉木不但比重比松木、杂木小得多,富于弹性,并且在地面干燥的环境中不容易腐烂。石料主要用于砌墙基,其次用于铺设廊道、天井、门坪、道路等,还用于制作门框、台阶、柱座等,均为花岗石或青石,取自溪河之中或山上。用于砌墙基的石料大者需数人才抬得动。花岗石占绝大多数,青石不多见,一般用于制作门框。较小的鹅卵石主要用于铺设通廊、道路、门坪、天井,当然砌墙也少不了它。

布局

土楼的建筑布局,最显著的特点是:单体布局规整,中轴线鲜明,主次分明,与中原古代传统的民居、宫殿建筑的建筑布局一脉相承;群体布局依山就势,沿溪(河、涧)落成,面向溪河,背向青山。还注重选择向阳避风的地方作为楼址。楼址忌逆势、忌正对山坳。若楼址后山较高,建的楼一般较高大,且与高山适当距离,使楼、山配置和谐。土楼的建筑布局既采用了古代宫殿、坛庙、官府等建筑整齐对称、严谨均衡的布局形式,又创造性地“因天材、就地利”,按照山川形势、地理环境、气候风向、日照雨量等自然条件以及风俗习惯等进行灵活布局。除了结构上的独特外,土楼内部窗台、门廊、檐角等也极尽华丽精巧,实为中国民居建筑中的奇葩。

结构

土楼的建筑结构,最显著的特点表现在主体建筑土木结构,非主体建筑即楼内被围合的其他建筑,大多数为砖木结构,或以土坯代替青砖。楼外的附属建筑也是如此。另外穿斗、抬梁混合式构架结构也是土楼建筑结构中常见的一种,它的特点是,建筑物内部空间可按需要而扩大,按用途灵活安排。

工序

土楼建造的工序包括选址,设计、施工。在选址上一般严格掌握以下几条原则:从实际需要出发,风水要好,尽可能靠近同宗同族的居住地,并且依山傍水,避风向阳,还要考虑所建土楼离他们开垦的土要是否太远,耕作是否方便等等。在设计上,建造土楼的能工巧匠们对布局结构,尺寸比例都烂熟于心,他们因地制宜,建造风格上因人因地而异,因经济条件而异,居住功能突出,中轴线鲜明。施工是土楼建筑的第三个环节,通常分为备料、择时、挖基、砌石基,夯墙、分层、封顶、装修这几个步骤来完成,这个环节也是确保工程质量的关键阶段。

阳产土楼

安徽皖南黄山市歙县阳产村现有土楼372幢,是目前华东地区保存完好的徽派土楼建筑群,至今已有300多年历史。阳产土楼每幢高约10米,土楼地基均用青石砌塝,土楼与土楼之间铺设有青石板或石板台阶,错落有致。

闽南土楼

华安是闽南土楼的发祥地, 各地的土楼是典型的福佬民系土楼,每座土楼的产生构建都与当地居住家族传承、人口迁徙联系在一起,简言之是各家族为防御侵扰、确保生活、生产的安全而建造的。旧时代的封建社会是以土地私有为条件的,人口的增加必然向外拓展,开劈新的领地,有的是以家族为单元,举族而迁。“兄弟同堂出异乡,任从随处立纲常”。为了拥有生存间,适应新的生产、生活和防卫要求,需要一种既能适应家族共同居住条件。于是福佬民系的世族早期从闽北、闽中向闽南迁徙,他们选择适合当地特殊地理条件,就地取材、便于建造,在经济成本、建筑材料的获取等方面具有可行性的建筑,建筑土堡、兵寨,并在土寨形式演化下,遂步过渡到土楼的建筑形式。福建(华安)土楼应是这种条件下的必然结果。17世纪中叶至20世纪,随着海口的开放、对外经济交流的发展,闽南地区经济有了重要的进步,迁入的福佬民系世族经过十几代人的耕耘,家族人口急剧增加,居民对住宅的要求更加迫切,为了维护家族的共同利益,几十人或几百人聚族而居,以适应家族的兴旺,居住的安全,模仿兵寨建筑的圆形、方形和府第式等丰富多彩的土楼应运而生,从记载时间看,华安至今保存完好的68座土楼都是这一时期的历史演变而建筑的。

畲族土楼

泰华楼

畲族土楼——泰华楼

畲族土楼——泰华楼

潮州市饶平县饶洋镇蓝屋畲族村至今保存完好的畲族土楼——泰华楼,泰华楼始建于清嘉庆九年

河坑土楼群距南靖县城58千米。包括朝水楼、阳照楼、永盛楼、绳庆楼、永荣楼、永贵楼等6座方形土楼,裕昌楼、春贵楼、东升楼、晓春楼、永庆楼、裕兴楼等6座圆土楼和五角形的南薰楼共13座。其中年代最早的朝水楼建于1549年。河坑土楼群有仙山楼阁、北斗七星。漳州土楼造型多样,有圆方、椭圆、半月、交椅、雨伞、风车、八卦等形状。第一座列为国家级文物保护的土楼是华安仙都二宜楼,被誉为“土楼之王”,是土楼中的优秀代表作,其规模宏大,保存完整,有“圆楼之王”、“国之瑰宝”之誉。

华安县沙建镇的“齐云楼”,建于明洪武四年(1371年),为中型椭圆形土楼,楼高2层,以普通夯土与部分泥砖成墙,底墙厚1.5米。楼呈横式,与屋后山体平行。

秀篆土楼

漳州诏安县秀篆镇的土楼大小共有100多座,大小不一,形状各异,主要有圆形楼、方形楼、半月形楼、椭圆形楼等,2012年保存完好的有上洋村的和安楼(半月形),埔坪村的陈文楼(圆形),隔背村的阳春楼(半月形)、新屋圆楼(半月形),陈龙村的会龙楼(方形)、东泰楼(方形)、龙潭楼(椭圆形)、光裕楼(圆形),寨坪村的东阳楼(圆形),礤岭村的龙坑楼(圆形),青龙山村的永顺楼(四角形),乾东村的青龙楼(圆形),石东村的学耕楼(半月形)等13座土楼。秀篆土楼可以追溯到明朝中期,年代最久远的已有500余年的历史,现存100年以上的土楼有10多座。其中隔背村的阳春楼建于明朝中期,距今已有400多年的历史,2012年尚保存完好。保存最为完整且面积最大的土楼为陈龙村的龙潭楼,建于民国30年(即1941年),呈椭圆形状,最大外径约70米,平均分布60间房,高三层半。保存完整规模第二大的土楼是乾东村的青龙楼,建于1953年,呈圆形,直径60米,平均分布40间房,高三成半。坐落在龙潭楼周围的土楼还有会龙楼、东泰楼、光裕楼、龙云楼、长源楼、和阳楼、百顺楼、坎下楼、慰文楼、超然楼、茶盘楼、尚学楼、梅先楼、顺安楼、龙田楼、会顺楼等17座,形成一个较大的土楼群。

1998年5月,永定县成立了土楼申报世界遗产机构,启动土楼“申遗”工作。

1999年9月、10月,永定县政府和龙岩市政府先后正式向省政府、国家文物局呈报《关于请求将永定客家土楼列入〈世界遗产名录〉的请示》,并邀请中外著名世界遗产专家10多批到永定实地考察,指导,专家们对客家土楼的价值给予了肯定,对土楼“申遗”工作提出了不少建设性的意见。

1999年10月,华安县委、县政府正式启动“华安大地土楼群申报世界遗产”项目。

2000年4月,福建省人民政府省长办公会议决定把南靖、永定、华安三地土楼以“福建土楼”的名义联合申报世界遗产。

2002年2月1日,土楼“申遗”的申报文本报送到了联合国世界遗产委员会,但因联合国教科文组织世界遗产委员会新规《苏州决议》对申报名额的限制,“福建土楼”申报进程延缓。

2006年5月,国家文物局正式明确将“福建土楼”列为我国2008年度申报世界文化遗产的唯一项目。

2008年上半年,“福建土楼”顺利通过了国际古迹遗址理事会的正式评估,赢得角逐2008年世界文化遗产的“入场券”。

2008年7月6日,“福建土楼”被联合国教科文组织世界遗产委员会列入世界文化遗产名录。

申报5A过程

2004年1月,永定县客家土楼民俗文化村洪坑村荣膺为国家4A级旅游风景区;

2009年8月,永定县启动福建土楼永定景区申报国家5A级旅游景区工作;

2009年10月,永定县成立创建福建土楼永定景区国家5A级旅游景区和福建省优秀旅游县工作领导小组,全面推动创建工作;

2010年2月,南靖土楼旅游区被评为国家4A级旅游景区;

2011年4月6日,南靖县成立福建土楼(南靖)景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组;

2011年8月30日,福建土楼(永定·南靖)景区荣膺国家5A级旅游景区

举办土楼节,既是展示客家土楼风采和客家民俗风情,也是为土楼申报世界文化遗产造势,进一步提高土楼知名度,把土楼推向世界。1995年11月,永定县成功地举办了首届“永定客家土楼文化观光节”。开幕式上,走古事、舞龙、婚俗、山歌等客家民俗文艺表演丰富多彩,民风古朴,吸引了海内外来宾的目光。来自欧美、港澳台、新加坡等国家和地区的各界人士参加了土楼节开幕式。2001年、2011年永定县也相继成功举办了土楼节。

福建土楼多分布在福建省龙岩市永定县、漳州市南靖县和华安县。

公共汽车:福州方向游客到福州南、北乘坐到龙岩、漳州的车,到达龙岩汽车站后转龙岩到永定土楼的旅游直通车即可,一天多趟。厦门方向游客可到厦门湖滨南路乘车到福建土楼各大景区。(请参考各大车站最新时间表)

土楼交通游览图V2.0版

土楼交通游览图V2.0版

从广州方向到福建土楼:经广河高速——梅河高速——梅州城东镇/雁阳出口下高速——福建龙岩方向(交界处有指示路牌),约19公里到达永定客家土楼下洋景区,或梅河高速——梅州——经上杭——龙岩——永定土楼下高速,永定境内全程路牌指引。待连接至广东梅州大浦的梅永高速开通后,可走梅河高速—梅州—大浦—永定土楼下车。往南靖方向游客可在龙岩往漳州或汕头往漳州方向南靖出口下高速。

永定洪坑土楼群

永定洪坑土楼群

从江西方向到福建土楼:经温沙高速——济广高速——厦蓉高速——龙长高速公路——莆永高速永定土楼高速出口下高速,全程均有路牌指引。到达漳州土楼游客可在温沙高速——济广高速——厦蓉高速—南靖或漳州出口下高速。

到达景区后均有国道、省道互通福建土楼各大景区,景区交界处有指示路牌。永定土楼景区范围内都是旅游公路,十分方便。

动车:福州到龙岩的动车共有九趟,途经莆田、厦门、漳州、龙岩等。时间分别为:07:09、08:40、11:12、12:20、12:37、14:57、17:46、17:55、18:03、18:59、19:19、21:25(请参考动车站最新时间表)。到达龙岩汽车站后转龙岩到永定土楼的旅游直通车,或是在火车站出口拼车前往永定县城或土楼景区即可。往漳州土楼方向可在南靖站下车后坐车前往。

火车:广州到永定火车共有二趟:20:40、19:26,深圳到永定火车共有二趟:21:22、07:40,江西方向到龙岩或途经龙岩的火车班次较多,游客可根据自己实际情况上网查询。往漳州土楼游客可乘坐厦门方向火车漳州站下车。

飞机:全国各大旅行社均有提供超值的厦门、土楼双飞游行程,不想参团的游客也可以自行搭乘直航到厦门中转。厦门当地几乎所有酒店和商务宾馆均可报名参加福建土楼各大景区旅游行程。

客家菜味道肥咸香鲜热兼备,小吃种类繁多。

最负盛名的是永定牛系列,如牛肉丸、牛肉兜汤、牛杂汤等,永定牛肉丸选用上等新鲜牛肉,剁成肉泥拌以少许木薯粉、食盐,精心制成丸状,汤中配以佐料食之,味鲜爽口,食而不腻。特色美食还有客家泡鸭爪、梅菜扣肉、酿豆腐、盐水鸭,芋子包和炒发粄也是客家独具特色的主食。还有客家米酒也是一大特色,入口醇厚香甜,往往让初饮者不以为意,谁知后劲雄劲,有点“酒不醉人人自醉”的意味。另外,土鸡、云水谣砂锅和溪鱼也不可不尝。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。