-

大鸨 编辑

大鸨,是鹤形目鸨科大鸨属大型地栖鸟类。其体大,颈长、腿长而头小;头颈部浅灰色、下体至尾下覆羽白色,颈背至背棕褐色而带明显深棕色、黑色横斑;飞行时翅偏白色,初级飞羽色深,次级飞羽黑色;虹膜黑色,喙青灰色,跗跖灰白色;雄鸟比雌鸟体型大。大鸨分布于中国黄冈、荆州、鄂州和武汉,主要栖息于开阔的平原、干旱草原、稀树草原和半荒漠地区,在冬季和迁徙季节也出现于河流、湖泊沿岸和邻近的干湿草地。常成群一起活动,善于奔跑。主要吃植物的嫩叶、嫩芽、嫩草、种子以及昆虫、蚱蠓、蛙等动物性食物。雌鸟4岁性成熟,雄鸟5岁性成熟,每年4月中旬开始繁殖,窝卵数为2-4枚,2枚居多,孵化期31-32天。其平均寿命为15年。大鸨在世界范围内的种群数量都普遍处于下降趋势,总数估计在29700只左右。在中国的种群数量曾经是相当丰富的,经常可见到数十只的大群,但近年来数量已经变得相当稀少,估计总数仅有300-400只。在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》属于易危(VU)等级,被中国列为国家一级重点保护动物。大鸨的很多习性都与鸵鸟近似,因而有“欧亚大陆的鸵鸟”之称,也是世界上最大的飞行鸟类之一。

大鸨

大鸨

雄鸟在非繁殖期须状羽较短,前胸栗色横带不明显,颏下须状羽消失。雌鸟体型较雄鸟为小,体长不足50厘米,体重不到4千克,喉侧也无胡须状物,常被称为石鸨。虹膜暗褐色,嘴铅灰色,端部黑色;腿和趾灰褐色或绿褐色,爪黑色。

幼鸟:与雌鸟相似,但颜色较淡,头和颈有较多的皮黄色,翅的白色部分多有黑色斑纹,大覆羽有许多棕色斑点。

大小量度:体重3800-8750克;体长750-1050毫米;嘴峰39-46毫米;翅560-630毫米;尾210-257毫米;跗蹠135-157毫米。

大鸨" alt="

大鸨" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/0dd7912397dda1447c7ac3beb3b7d0a20cf4864f?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 大鸨

大鸨 | 小鸨 | 黑鸨 | |

|---|---|---|---|

体量 | 体重3800-8750克;体长750-1050毫米 | 身长40-45厘米,翼展105-115厘米,雄鸟体重750-1000克,雌鸟体重650-900克 | 身高50厘米,翼展25-28厘米 |

特征 | 其体大,颈长、腿长而头小;头颈部浅灰色、下体至尾下覆羽白色,颈背至背棕褐色而带明显深棕色、黑色横斑;飞行时翅偏白色,初级飞羽色深,次级飞羽黑色 | 外形似鸡,但仅具3趾。体健壮,颈长而直,头小。雄鸟的头和颈为醒目的灰、黑和白色,上体有沙褐色虫蠹状花纹,下体白 | 两性异形。雄性略大于雌性。身体粗壮,头平扁,颈长。雄鸟的颈有特殊的皮下膨胀组织。嘴粗壮,端部侧扁,基部宽,嘴峰有脊并略下弯,嘴长常短于头长;鼻孔裸露 |

图片 |

|

|

|

大鸨

大鸨

大鸨觅食的时候头后部向上抬起,嘴尖向下,两眼注视地面,不时地转动头部,观察地面的昆虫、其他小动物和植物种子等。吃草时常常先用嘴将草咬住,颈向后缩,再用力抬头,将草拔断,然后吞下。有时伴随着两脚向前用力蹬地,身体向后退,双翅微展或半展。饮水时身体微蹲或用跗跖跪于地面,头部低下,将嘴插入水中,微微张开,然后将头抬起,嘴尖向斜上方,大约呈45度角,同时咽部快速运动,将水咽下,整个过程就像用匙从水中取水一样。

大鸨的食物很杂,主要吃植物的嫩叶、嫩芽、嫩草、种子以及昆虫、蚱蠓、蛙等动物性食物,特别是象鼻虫、油菜金花虫、蝗虫等农田害虫,有时也在农田中取食散落在地的谷粒等。幼鸟主要吃昆虫,随年龄增长和季节变化植物性食物逐渐增多。3-4月主要在农田附近活动,取食散落在地上的种子,如大豆、玉米、高粱等,也采食一些野生植物的种子,如苍子等;5-6月主要采食一些豆科、菊科植物的花序和生长点,也取食一些嫩草芽、麦苗和昆虫;7-9月食物中昆虫的比例增大,主要是一些直翅目、鞘翅目和鳞翅目昆虫如蝗虫、金龟子、蜻蜓和一些蛾类幼虫,也有一些小蛙、小虾、小鱼等,还有部分嫩芽;10月份大鸨开始集群,又回到农田附近采食一些谷物和植物种子。

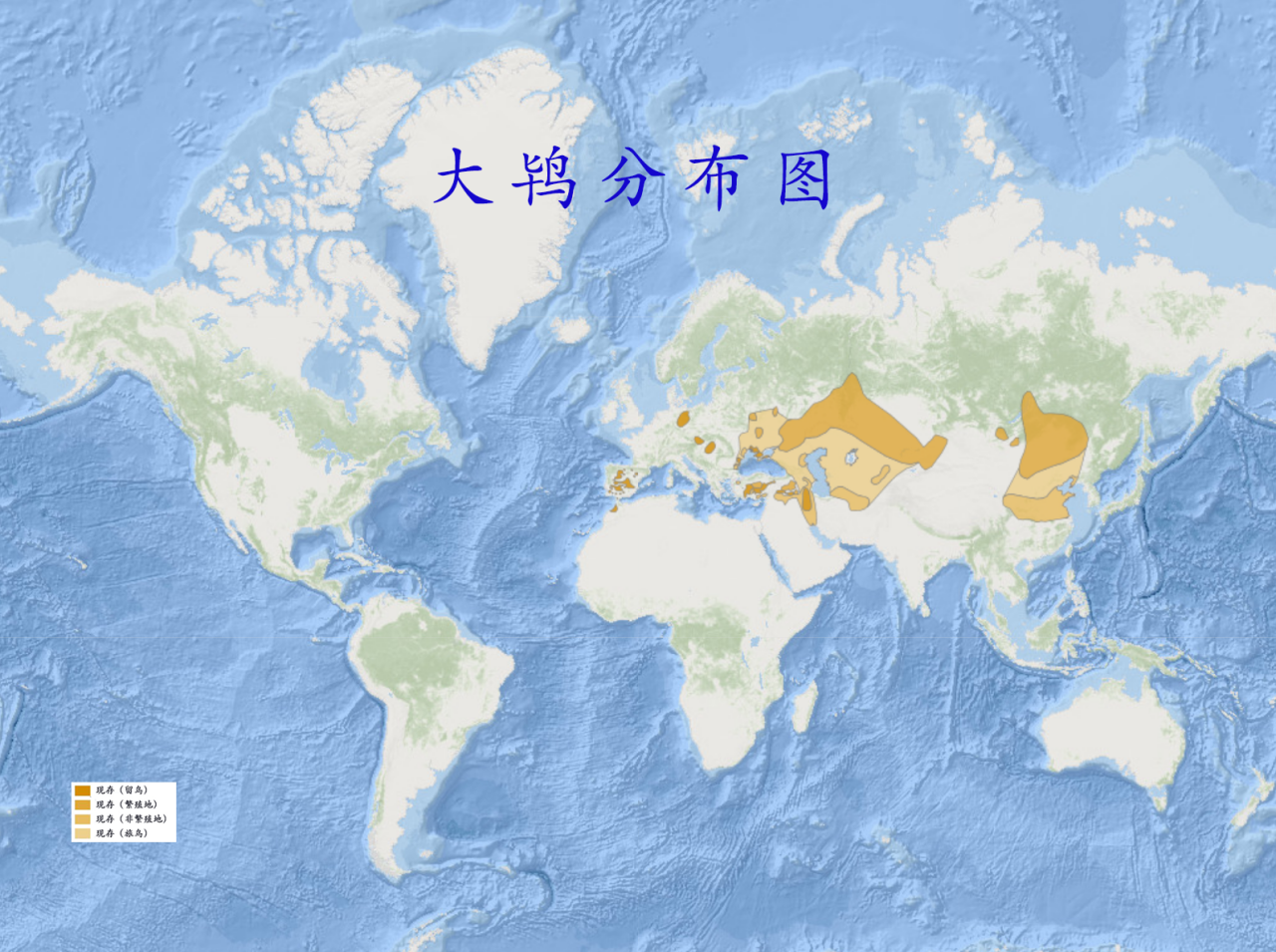

分布的国家有阿富汗、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、保加利亚、中国、克罗地亚、捷克、格鲁吉亚、德国、希腊、匈牙利、伊朗、伊拉克、意大利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、马其顿、摩尔多瓦、蒙古、黑山、摩洛哥、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、叙利亚、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦。

地区灭绝:白俄罗斯,波兰。

再引进:法国。

旅鸟:阿尔巴尼亚、比利时、塞浦路斯、丹麦、埃及、芬兰、直布罗陀、爱尔兰、以色列、日本、韩国、朝鲜民主主义人民共和国、拉脱维亚、黎巴嫩、卢森堡、马耳他、荷兰、巴基斯坦、沙特阿拉伯和突尼斯。

2个亚种在中国均有分布,普通亚种繁殖于黑龙江的齐齐哈尔,吉林的通榆、镇赉,辽宁西北部,以及内蒙古等地;越冬于辽宁、河北、山西、河南、山东、陕西、江西、湖北等省,偶尔也见于福建,此外也有少数种群终年留居在繁殖地。指名亚种繁殖于新疆西部和东部。

大鸨分布图

大鸨分布图

巢只是在地面上挖一浅坑,无巢材或把原处的草踩倒用作铺垫。巢的直径为304毫米×310毫米,巢深41.5毫米。巢址选择和营巢全由雌鸟承担。每年产1窝卵,通常在5月上旬至6月产卵,卵若丢失能再补产,每窝2枚,少有3枚或4枚,产卵间隔1-2天,卵光滑、有光泽,呈暗绿色或橄榄色,有浅褐色或深褐色斑点。卵的大小为77.4毫米×55.5毫米,卵重103.5克。当产下第1枚、第2枚或最后1枚卵后,由雌鸟开始孵卵,孵化期31-32天,卵出壳不同步。雏鸟为早成鸟,出壳不久即可离巢,由雌鸟照顾和喂食,30-35日龄长出飞羽,第1年冬独立生活。

大鸨的性比不平衡,雌雄性比约为2.5:1,雌鸟4岁性成熟,雄鸟5岁性成熟。交配体系为多配和混配。多配体系为1雄多雌,雌鸟多为5-7只,雌鸟有社会等级。混配体系为每只雌鸟和1只以上的雄鸟交配,混配体系较为常见。

大鸨繁殖期的各种行为活动具有一定的时间分配,其时间预算存在着性别间的差异,同时随活动空间大小、食物条件以及繁殖阶段的不同而变化,在繁殖前期,大鸨的时间预算以取食、休息、行走、观察为主要行为,雄鸨和雌鸨的这4种行为分别占全部行为的87%和93%;到繁殖后期,雌鸨各种行为的时间和强度发生较大变化。大鸨在取食、休息和炫耀等行为上都存在不同程度的日节律,取食和炫耀出现两次高峰,中午大部分时间大鸨处于静栖休息状态。

中文名称 | 学名 | 命名者及年代 | |

|---|---|---|---|

1 | 大鸨普通亚种 | Otis tarda dybowskii | Taczanowski, 1874 |

2 | 大鸨指名亚种 | Otis tarda tarda | Linnaeus, 1758 |

保护级别

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2017年 ver3.1——易危(VU)。

列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ》(CITES)2019年版 附录Ⅱ。

列入中国《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)一级。

种群现状

大鸨虽然分布很广,但在世界范围内的种群数量都普遍处于下降趋势,总数估计在29700只左右,在欧洲和非洲北部的瑞士、苏格兰、瑞典、丹麦、荷兰、法国、希腊、突尼斯和阿尔及利亚等国都已经消失了,分布在东欧各国的也几近绝灭。大鸨在中国的种群数量曾经是相当丰富的,经常可见到数十只的大群,但经变得相当稀少,估计总数仅有300-400只。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

2022年4月,在中国北京市昌平区温榆河公园一片空旷草地上,发现两只世界濒危鸟类、中国国家一级保护动物——大鸨。

2024年1月16日,河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会透露,监测到20多年间极少现身的国家一级保护动物大鸨。

濒危因素

栖息地破坏,草原过度开垦和过度放牧,使大鸨丧失适宜的栖息地。农业机械和农药的大量使用,直接威胁繁殖期的大鸨、鸨卵及幼鸨。人类各项生产活动干扰,间接影响鸨的繁殖。在草原及农田附近架设电力线使大鸨经常撞线死亡。过度捕猎,作为医药成分被捕猎,中医传统理论认为大鸨去毛及内脏、炼油脂,补肾壮阳,解毒益气、润泽肌肤。因此被利用,偷猎大鸨的问题无法从根本上排除。种内生物学特点:由于大鸨营巢于地面,卵极易受到人和其它动物的破坏,因此增加了卵的巢内损失,引起数量减少。

保护措施

加强宣传教育,提高人们对保护的认识。限制产区的农牧业 生产,减少人类活动的干扰。限制农业机械和杀虫剂的使用。在电力线附近作明显标志,避免其撞线死亡。

就地保护:建立保护区。

迁地保护:建立人工饲养场,有计划的将放养成活的大鸨放归自然。

大鸨从前在中国是较为常见的一种鸟,《诗经,鸨羽》中有“肃肃鸨羽,集于苞棘。”“肃肃鸨行,集于苞桑。”的诗句,用大鸨在栎树、酸枣丛以及桑树丛中肃肃地抖动翅膀的样子,来形容人民生活的疾苦,其中对大鸨抖动翅膀的描述,是十分真切而生动的。不过古代民间对于大鸨的传说中也有不少谬误,特别是大鸨是百鸟之妻的传说,由来已久,明朝李时珍认为“鸨无舌,……或云纯雌无雄与其他鸟合”。清朝《古今图书集成》中也有:“鸨鸟为众鸟所淫,相传老娼呼鸨出于此。”但因为没有大鸨与任何一种鸟交尾的实例,所以又传说只要其他鸟类的雄鸟从大鸨的上空飞过,其身影映在大鸨身上就算交尾繁殖了。这种说法显然是荒唐可笑的,可能是因为大鸨的雄鸟和雌鸟的体形差异太大,以致于人们把它们看成了两个不同的种了。

大鸨的婚配属于“一夫多妻”制,雄鸟和雌鸟只是在短暂的繁殖期才生活在一起,这时雄鸟经常将尾羽直竖朝天,颈部和翅膀的羽毛也一根根地竖起,并从喉部伸出气囊,将胸部鼓成球状,在雌鸟面前一摇一摆地来回扭动,一边走一边还不断地发出“丝,丝”的声音。交配之后,雄鸟就另觅新欢去了,只剩下雌鸟承担孵卵、育雏等任务,这可能也是大鸨往往使人产生没有雄鸟的错觉的一个原因。

注:大鸨图册网址

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

大鸨

大鸨 小鸨(图4)

小鸨(图4) 黑鸨

黑鸨