-

丘鹬 编辑

丘鹬,鸻形目鹬科丘鹬属的鸟类。丘鹬为中等体形,体长约35厘米,体形矮胖,腿短而喙较长;体羽以黄褐色为主,头顶和枕部具有带状横纹,尾羽呈黑色,并散有锈色红斑,其末端呈黄灰色,下体呈白色且密布暗色横斑;雌鸟与雄鸟体色相似。丘鹬广布于北美洲、欧洲和亚洲大部地区,国际上繁殖于欧亚大陆和日本,越冬于北非、南亚、中南半岛及日本,偶尔到菲律宾。丘鹬主要栖息于潮湿、阴暗、落叶层较厚的混交林和阔叶林中。白天常隐伏林中,如果受惊,只飞一段很短的距离,就又隐伏在树丛中。黄昏常飞到森林附近的湿地觅食,主要以蚯蚓、鞘翅目、鳞翅目和双翅目等昆虫及其幼虫为食,也吃腹足类动物及植物。平常很少鸣叫,繁殖期的鸣声则多变。丘鹬属于一雄多雌制,繁殖期5-7月,4-6月产卵,窝卵数3-4枚,孵化期22-24天。有人说丘鹬是世界上最漂亮的鸟,近观美观迷人,身上布有黑色、金色及各种褐色的条纹,十分华丽,并且很擅长伪装。当雌性丘鹬在巢中受到打扰,会拖着一只翅膀耍把戏,在附近前后跑动,假装受了伤。丘鹬已被列入中国《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

丘鹬" alt="

丘鹬" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/32fa828ba61ea8d3759769b0950a304e241f58c8?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 丘鹬

幼鸟和成鸟羽色相似,但前额为乳黄白色,羽端沾黑色,上体棕红色,较成体鲜艳。黑斑也较成体少。尾上覆羽棕色,不具横斑。颏裸露,仅具绒羽。其余同成鸟。

虹膜深褐色。嘴蜡黄色,尖端黑褐色,脚灰黄色或蜡黄色。

大小量度:体重♂237-336克,♀205-308克;体长♂340-415毫米,♀320-375毫米;嘴峰♂73-80毫米;♀72-76毫米;翅♂180-203毫米,♀186-212毫米;尾♂78-94毫米,♀82-97毫米;跗蹠♂35-44毫米,♀35-40毫米。(注:雄性♂;雌性♀)

丘鹬 | 菲律宾丘鹬 | |

|---|---|---|

体量 | 体重♂237-336克,♀205-308克;体长♂340-415毫米,♀320-375毫米 | 体长约600毫米,翅长约290毫米 |

特征 | 体形矮胖,腿短而喙较长;体羽以黄褐色为主,头顶和枕部具有带状横纹,尾羽呈黑色,并散有锈色红斑,其末端呈黄灰色,下体呈白色且密布暗色横斑;雌鸟与雄鸟体色相似 | 嘴形直,有时微向上或向下弯曲;鼻沟长度远超过上嘴的1/2;雌雄羽色及大小相同,跗骨后侧大多具盾状鳞,前缘亦具盾状鳞;趾不具瓣蹼 |

图片 |

|

|

多夜间活动。白天常隐伏在林中或草丛中,夜晚和黄昏才到附近的湖畔、河边、稻田和沼泽地上觅食。白天隐伏不出。除在黄昏时能看到它在森林上空的求偶飞行外,一般白天很难见到它。遇到危险时被迫从地下惊起,也常常只飞很短距离就又落入地上草丛或灌丛中隐伏不出。飞行时嘴朝下,飞行快而灵巧,能在飞行中不断变换方向穿梭于树林中,但飞行时显得笨重,身子摇晃不定。性孤独,常单独生活,不喜集群。也少鸣叫,仅起飞时鸣叫。

主要以鞘翅目、双翅目、鳞翅目昆虫、昆虫幼虫、蚯蚓、蜗牛等小型无脊椎动物为食,有时也食植物根、浆果和种子。觅食多在晚上、黎明和黄昏。觅食时用长嘴插入潮湿泥土中,并摆动头部、探觅蠕虫、蚯蚓和昆虫幼虫。也直接在地面啄食。

旅鸟:巴林、孟加拉国、文莱、加拿大、直布罗陀、格陵兰、冰岛、约旦、马来西亚、阿曼、菲律宾、斯瓦尔巴群岛和扬马延岛、阿拉伯联合酋长国、美国佐治亚州。

在中国繁殖于新疆西部天山、黑龙江和吉林省。也有报告在河北和甘肃繁殖。越冬于西藏南部、云南、贵州、四川和长江以南地区,以及海南岛(海口五源河国家湿地公园 )、香港和台湾。

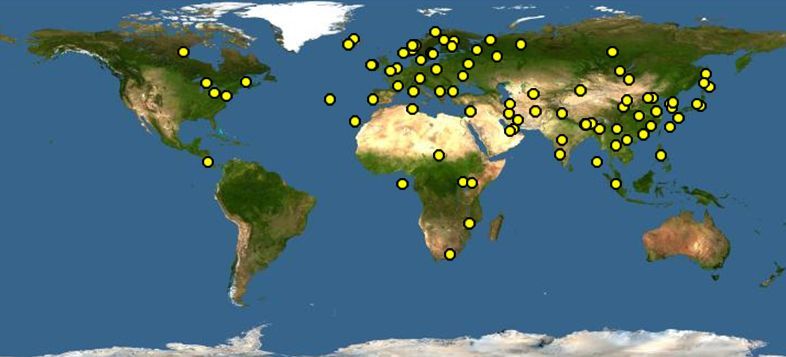

丘鹬分布图

丘鹬分布图

保护级别

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN) 2016年 ver 3.1——无危(LC)。

列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》(第156项)。

种群现状

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

丘鹬

丘鹬 菲律宾丘鹬

菲律宾丘鹬