-

喀左东蒙民间故事 编辑

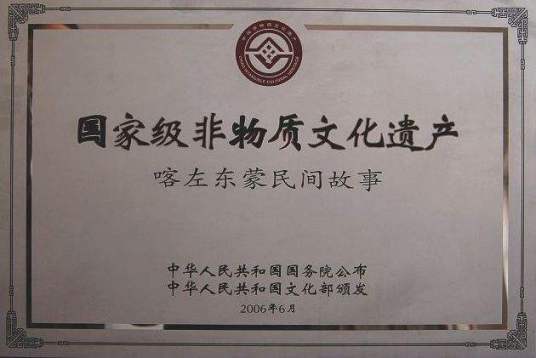

喀左东蒙民间故事,辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县地方传统民间文学,国家级非物质文化遗产 。

明崇祯八年(1635年)至清康熙年间,随着生活方式的改变,喀喇沁人民创造和丰富了具有东蒙地域特色的民间故事。喀左东蒙民间故事吸纳了中原汉民族农耕文化的营养,对定居东蒙后的农耕生活有全方位、广角度的反映,因而形成了与草原蒙古族民间文学“同中有异”的文化特色 。

2006年5月20日,喀左东蒙民间故事经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。编号:Ⅰ-19 。

中文名:喀左东蒙民间故事

批准时间:2006年5月20日

非遗级别:国家级

遗产类别:民间文学

申报地区:辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县

遗产编号:Ⅰ-19

喀左东蒙民间故事

喀左东蒙民间故事

基本内容

喀左东蒙博物馆

喀左东蒙博物馆

艺术特色

喀左东蒙民间故事

喀左东蒙民间故事

喀左东蒙民间故事的讲述者在叙述故事时,擅长使用蒙、汉两种语言,通过运用大量脍炙人口,具有民族特色的哲人睿语、格言蒙谚,生动地描绘喀喇沁蒙古族人民的社会生活,使故事情节生动活泼,富有感染力 。

传承方式

早期的喀左东蒙民间故事多在蒙民聚居地区传播,随着蒙汉联姻,故事逐渐传播到蒙汉聚居地,也融入了汉族民间故样的特征,因此不仅有蒙古族讲述者,也有汉族讲述者,故事家,他们通过说唱的形式一代一代传承下来,共同丰富并繁荣了喀左东蒙民间故事的内容和形式 。

喀左东蒙民间文学以口传讲述和演唱的方式传诵 。

传承价值

《喀左·东蒙民间故事》获中国民间文艺最高奖“山花奖”

《喀左·东蒙民间故事》获中国民间文艺最高奖“山花奖”

东蒙民间文学既隐含有蒙古族古老的原始崇拜与思维观念以及对农耕前期的森林狩猎,游牧生活的追怀,同时,又涌现出大量反映农耕生活的作品,传达出蒙古族民众对农耕生产的热爱与向往;既描述了东蒙地区长年来满、蒙民族在政治、经济以及婚姻等方面交往互动的历史,也对蒙、汉民族协力农耕开发辽西以及蒙、汉、满三民族文化的融合历史作了广角度地展现。这些口头叙事,对于研究喀喇沁、土默特等东蒙各部蒙古族历史、文化以及考察蒙古族文化的变迁具有重要的历史、文化和科学价值 。

传承现状

但是,由于东蒙民间文学多以口述方式流传,随着时间的流逝,喀喇沁左翼蒙古族民间文学的老一辈传承人相继离去,传承的谱系已难以续写,具有重要的口述史价值的东蒙民间文学正在淡出人们的记忆。尤其令人焦虑的是,当地文化部门近年来采录下来的录音资料已开始出现消磁和失真现象,处于贫困地区的基层文化部门无计可施,东蒙民间文学真正处在严重的濒危状况,急需保护和抢救 。

传承人物

传承人-刘永芹

传承人-刘永芹

保护措施

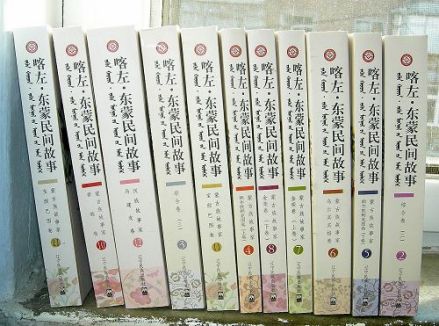

1980年夏,喀左县文化馆着手抢救和挖掘蒙古族民间文学,工作人员分批组织搜集和采访了民间艺人,2008年正式出版了系列丛书《喀左·东蒙民间故事》,对非物质文化遗产进行了有效的保护 。

2006年4月,中共喀左县委办公室、喀左县委宣传部发布了《关于在全县进行“非物质文化遗产——东蒙民间文学”普查采录工作的通知》,计划在未来五年之内,再组队伍,还户普查,对东蒙地区的民间文学蕴藏进行全面摸查 。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,喀喇沁左翼蒙古族自治县公共文化和广播电视工作服务中心获得“喀左东蒙民间故事”项目保护单位资格。

2023年10月,喀左东蒙民间故事被文化和旅游部列入国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位。

荣誉表彰

2009年10月,《喀左·东蒙民间故事》书籍获第九届中国民间文艺“山花奖” 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。