-

昌黎地秧歌 编辑

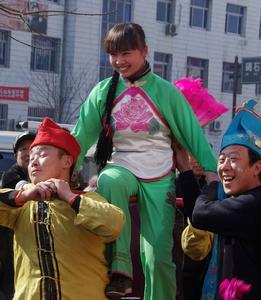

昌黎地秧歌是河北省最具代表性的传统民间舞种之一,分布在河北省昌黎、卢龙、抚宁、乐亭、滦县、滦南等地。它最早产生于元代,一直流传。昌黎地秧歌以在地面上轻快自如、自由灵活地扭动,做出比较细腻、风趣的戏剧性表演见长。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,昌黎县文化馆获得昌黎地秧歌项目保护单位资格。

中文名:昌黎地秧歌

分类:舞蹈

地区:河北

昌黎地秧歌作为一种传统的民间艺术,最早产生于元代,流传,已有千余年的历史。昌黎先民,为祈盼风调雨顺,五谷丰登,而借助无拘无束的手舞足蹈,来抒发情感,磨炼性格,寄托美好生活的向往,这就是昌黎地秧歌的雏型。她历经昌黎人民世世代代不断地继承和发展,从简单到复杂,从低级到高级。从一地摊到舞台,而逐步形成了一个较完善的艺术种类。多少年来,凡遇年节或喜庆日子,地秧歌队伍遍及昌黎城乡,群众自我娱乐,自我演出,自我表现已成为昌黎人民世代相沿的传统习俗。

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

由于昌黎在地理上的位置及战争、移民等多种因素的影响,使得昌黎地秧歌在发展中融进了其它民族和地区的民间艺术。如在秧歌开始和演出行进中,耍"少林棍"打场开道,所唱的《秧歌调》中揉有《凤阳歌》的韵律,即与山东、河南而来的大量移民有直接关系。再如;"丑"角的晃肩动作,即带有明显的蒙古舞蹈特点。地秧歌中出现过"踩寸子"的"妞"角,即是受满族服饰影响的产物。

昌黎地秧歌的演出分场子秧歌和排街秧歌两种形式,场子秧歌即固定于某一场所进行演出,排街秧歌则人数较多,沿街串巷,行进演出,乐队由打击乐和唢呐组成,人数虽少,但声音洪亮,行进方便。

昌黎地秧歌以行当表演为主。主要分妞(类似戏剧中的旦角),丑(类似戏剧中的丑角), (类似戏剧中的彩旦和滑稽老旦)。在表演形式上分排衔秧歌和场子秧歌,可即兴表演,又可表现某一故事情节的小出子。妞、丑角的道具以扇子为主,角的道具以棒捶或团扇为主。各行当的表演各具特色,但总的要求是都要具有体轻、气提、腿沉、腰柔、肩活、腕灵、眼有神等艺术特点。

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌的道具大多为劳动工具和日常生活用品,如棒槌、烟袋、扇子、手帕等,这充分体现了昌黎地秧歌来自于平民百姓;是群众自娱性较强的一种舞蹈艺术。

昌黎地秧歌产生之初,各行当均由男性扮演。在角色、结构、服饰上受蒙古族文化影响,地秧歌中"丑"角所戴的"缨子帽"就是从蒙古族服饰发展而来的。昌黎地秧歌与当地的民间歌舞、小戏有密切联系,表现形式活泼、内容丰富,呈现出角色化、行当化的艺术特征,能深刻地表现人物的性格和情感,丰富细腻地表达动作意图,这在民间舞蹈中显得十分突出。

大多是前边有两个武生打扮的人物(有的扮成武松、鲁智深),手舞花棒,开路打场,后跟提花篮、佛尘的童子及田公、渔妇、樵夫、书生等角色。

在行当上分“妞”(少女或小媳妇)、丑(诙谐、幽默的滑稽角色)、擓(kuai)(中年或老年妇女)、公子(文质彬彬的书生)。表演上的共同特点是脚下步伐上下颠颤,结合肩部与腰部扭动和双手摇摆为主,就好象凤摆杨柳一般。

手中的道具根据人物性格,分别手持彩扇、花绢、团扇、拨郎鼓、棒槌、烟袋等。手部的基本动作以八字翻花为主,上下左右,前后抖动扇花,变化万千,如双双对对的彩蝶在花丛中飞舞,既抒情、优美、典雅,又火爆、泼辣、热情、欢快,富有诙谐、幽默、质朴健康的生活情趣。

伴奏以悠扬的大唢呐为主,配以中、小钗作打击乐。大多习惯于吹奏《满堂红》、《句句双》、《柳青娘》等喇叭牌子曲,易于表现乐观、欢快、喜悦的节日气氛。

地秧歌中的妞、丑(文丑、武丑)、公子等各种人物的舞姿动作非常细腻,富于表现力,能在地秧歌的“小场子”、“小出于”中,塑造各种不同人物的艺术形象,善于表现有故事情节的双人舞、三人舞和小舞剧。

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌的动作,简单易学,扭起来红火奔放,欢乐开心。村村户户有不少秧歌世家,他们年年活动,代代相传,全家人一块儿扭秧歌,既是艺术享受,又是天伦之乐。较有影响的名秧歌艺人有周国宝、张谦、秦焕、鲁凤春等人。他们曾被全国部分艺术院校、文艺团体聘请任教传艺。

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌

昌黎地秧歌经过进一步革新,越扭越火,接连在亚运会帆板赛区开幕式、沈阳国际秧歌节、全国广场舞比赛等重大活动和赛事中获得殊荣。1996年,昌黎县被文化部命名为"中国民间艺术之乡"。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,昌黎地秧歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。