-

聊城杂技 编辑

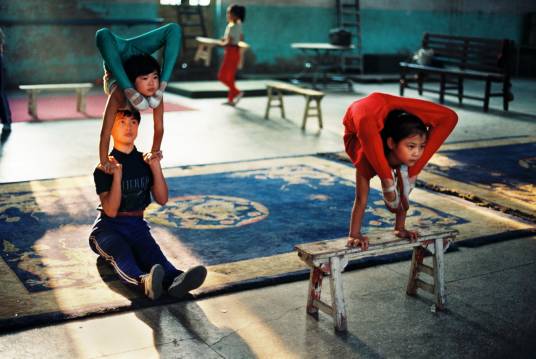

聊城杂技,山东省聊城市传统杂技,国家级非物质文化遗产之一。

聊城位于山东西部,是中外知名杂技艺术溯源地之一。据《聊城经济社会大全》记载,民国初,仅东阿一县就有几十个杂技马戏班。同时期,阳谷、茌平、莘县、临清等还有几十个杂技团。这些民间团体不仅往复于中国各地演出,而且走出国门,成为当时赴朝鲜、日本、新加坡等跨国杂技演出的先行者。聊城杂技风格粗犷、豪放、朴实、刚健。

2006年5月20日,聊城杂技经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,项目编号Ⅵ-2。

中文名:聊城杂技

批准时间:2006年5月20日

申报地区:山东省聊城市

遗产类别:传统体育、游艺与杂技

遗产编号:Ⅵ—2

遗产级别:国家级

聊城地区是中国杂技的发源地之一。新石器时代晚期,聊城是东夷人活动的主要区域,当时东夷人的首领蚩尤据说便是一位杂技高手,古代杂技就源于角抵戏即蚩尤戏。聊城杂技现分布于东阿、茌平、阳谷等县及其周边地区。

据《史记》载:杂技源于角抵,又名蚩尤戏。而传说中的最早的角抵英雄蚩尤,生前主要活动区域之一就在聊城一带,死后,其首葬在聊城寿张。曹植曾为东阿王,史载他精于“百戏”表演,东阿民间就流传过这样一首民谣:“跑马卖解上大杆,跳丸地圈流星鞭,走江行会保平安,莫忘先拜曹子建。”由此可知那时聊城的杂技马戏已经相当知名。

春秋战国时期,聊城杂技马戏得到初步发展,到汉代已经基本成熟。

三国时期,杂技马戏在聊城的东阿一带已很盛行,成为一种以杂技为主兼有其他技艺的表演形式,东阿王曹植曾以“斗鸡东郊道,走马长楸间”的诗句来描述这种状况。历史上黄河经常泛滥成灾,许多农民为了生存不得不弃农学艺,东阿县孟庄、贺庄、张大人集等村就是有名的杂技村。

民国初期,仅东阿县就有几十个杂技马戏班。此外,阳谷、茌平、莘县、临清等还有几十个杂技团。其中有些团体曾到朝鲜、日本、新加坡演出。

1955年,东阿县正式组建马戏团8个。

1970年,成立了聊城地区杂技团。

聊城杂技

聊城杂技历史悠久,艺人辈出,逐渐形成了富有齐鲁特色的杂技行业文化体系。聊城杂技主要包括马戏、魔术、表演三大种别,重视腰腿顶功,突出新、难、奇、美、险,艺术风格朴实、英武、粗扩。

传承价值

聊城杂技因其深厚的历史渊源与广泛的群众基础在中国杂技史上占有特别的位置,因其大众性、丰富性、民族性而成为齐鲁大地的特色文化品牌,具有深刻的学术价值与研究价值。

传承状况

聊城杂技虽经着力发掘和倡导,但仍存在着衰落的趋势。这主要是因为随着生活水平的提高,原来作为谋生手段的杂技对年轻人已不具吸引力,由此导致严重的后继无人现象。一些颇有造诣的杂技演员因年事已高逐步退出舞台,有的相继谢世,使得一些绝技面临失传的危险。

保护措施

1993年中华人民共和国文化部批准在聊城建立中国少儿杂技基地,并将其列入国务院蒲公英计划。聊城市市政府依托中国少儿杂技基地,建立了聊城蒲公英杂技艺术学校,培养杂技后备人才。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,聊城市杂技团获得“聊城杂技”项目保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,聊城杂技项目保护单位聊城市杂技团评估合格。

重要展览

2018年9月13日,第五届中国非物质文化遗产博览会在山东省济南市举办,聊城杂技在其中得到展示。

2020年12月4日,由中共聊城市委宣传部、市文化和旅游局、市教育和体育局主办,市古琴学会、东昌府区新星小学承办的聊城市2020年“戏曲、杂技、传统文化(非遗)进校园”活动启动仪式在新星小学举办。

2021年1月6日晚,由聊城市文化和旅游局主办,聊城市杂技团、聊城市文化馆和聊城市保利大剧院管理有限公司承办的2020—2021年度冬春文化惠民季活动“牛技冲天”聊城杂技专场展演。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。