-

剪纸(丰宁满族剪纸) 编辑

剪纸(丰宁满族剪纸),河北省丰宁满族自治县传统美术,国家级非物质文化遗产之一。

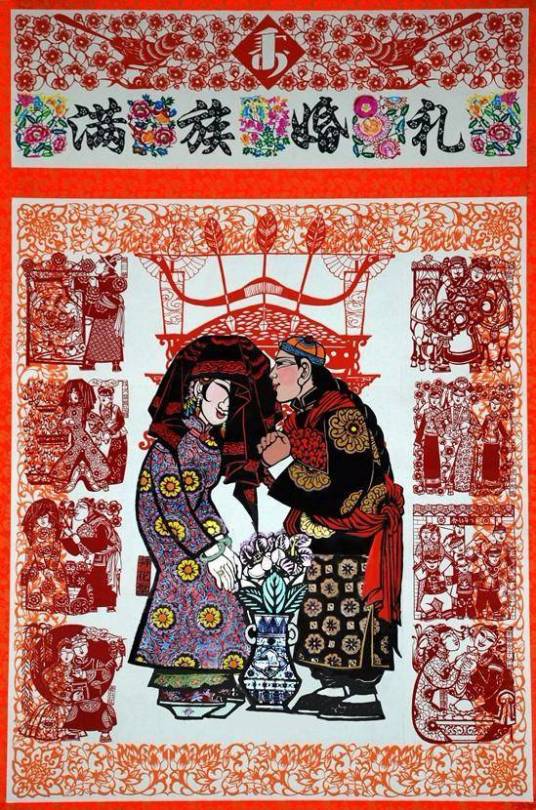

河北省丰宁满族自治县地处塞北,民间流传的丰宁满族剪纸始于清代康熙年间,至乾隆年间形成了具有地域特征与民族特色的新异风格,它以阳刻为主,阴刻为辅,批毛纤长,剪工精细。清末民初丰宁满族剪纸进入鼎盛时期。丰宁满族剪纸从内容上可分为吉祥剪纸,花鸟鱼虫剪纸,山水风光剪纸,人物、盆篮碟盘瓶、瓜果、动物、花字剪纸等类。由表现形式看,它包括单色剪纸(红、白、黑等)、点染剪纸、填色剪纸、复色组合剪纸等品种。

2006年5月20日,剪纸(丰宁满族剪纸)经中华人民共和国国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录,项目编号Ⅶ-16。

中文名:剪纸(丰宁满族剪纸)

遗产级别:国家级

申报地区:河北省丰宁满族自治县

遗产类别:传统美术

批准时间:2006年5月20日

遗产编号:Ⅶ-16

丰宁满族剪纸产生于清代康熙年间,距今已有300多年的历史,其传承脉络清晰,到清代乾隆年间已经形成了自己的派系和风格,丰宁满族剪纸艺术兴盛于民间老百姓对美的追求以及对生活、生产的需要,真实地传递了300多年来满族民俗文化的存在。

明末清初,丰宁满族自治县已有旗人入驻。到清初,清顺治二年建的宝华寺,康熙年间建的黄旗庙宇,清初建的大阁普宁寺,都证明了清初的繁华景象。清政府为避免八旗后裔忘却根本,在丰宁汤河川以西建起皇家西围,直到中华民国九年(公元1920年)才被拍卖给民间。康、雍、乾朝,大量皇庄、旗庄、马场在丰宁聚结,当下大批地名以旗、营、栅子命名,可见历史的一斑。又因八旗制是军事建制,又是行政建制,满族人以完整的家庭甚至家族入驻明代的弃地,满族文化也开始在这里扎根,虽然为了生计。晋、鲁、豫的灾民涌人这里为旗人扛活,汉满两族文化发生了碰撞,而由于特定的历史原因,满风旗俗一直占据着丰宁文化传承的主导地位,剪纸当然也不例外。

清末民初丰宁满族剪纸进入鼎盛时期。

随着清王朝的覆灭,相当长的时间内褒汉贬满,又由于在汉满文化长期的融合中,到了建国后满族文化在丰宁已经没有什么十分突出的特点了。

1949年后在形式和内容上又有了进一步的发展,更为贴近现实生产与生活。

1960年以后,剪纸艺术创作堕入低谷。

1982年,丰宁民间剪纸队伍重新建立,其作品随着各种展览和出国表演在海内外造成广泛的影响。

1987年丰宁满族自治县的建立,满族文化得到极大的恢复,一批满族剪纸以崭新的面貌重新登上艺术的殿堂。

剪纸(丰宁满族剪纸)丰宁满族民间剪纸艺术是较有说服力的“有意味形式的”美学表达,其剪纸图形的表象后隐藏着的是民族文化心理活动的深层世界观。“有意味的形式”塑造出人生恒常的母题,又以虚实相生的剪纸创意表达出精神空灵的意境,这是它区别于其他艺术形式的特征。

丰宁满族民间剪纸作为装饰艺术作品,其“有意味的形式”是极富表现力的。剪纸图形中的线的特色可谓精妙,线的走势、粗细、结构,线的婉转折合、线的排列、线的组合、线的穿插都是用来表现精神性符号图形的。民间艺人持剪、运行、走势的剪纸过程,就真切地传达了创作者心灵的轨迹。这种带有精神信念的形式符号从美化角度讲是容易被欣赏者接受并用来装饰空间。

丰宁满族剪纸从习俗用途上可分为窗花、祭神祖吊签(挂签)、节令剪纸、礼花、室内装饰用花等,如五月节的葫芦剪纸、八月节的团圆剪纸、结婚时的喜庆剪纸、丧葬的素色剪纸、做寿的寿花、迁居的礼花、生育时的抓髻娃娃、房屋装饰的顶棚花、炕围剪纸等,这些都是满族人在生活中民族习俗、民族文化的延续和体现。

常用的工具

常用的剪纸工具主要有剪刀、纸、铅笔、大头针等。剪刀的刀尖要尖、长、齐,刀背要薄,较口要松紧适宜。铅笔是起稿,即在纸上画图样用的。以前的人们为了保留纹样,会将剪好的纹样衬在新纸上,然后举到油灯的油烟上去熏,新纸上就会留下需要的纹样。这种方法叫熏样。大头针是在多张纸同时剪刻时为固定纸的位置用的。

剪纸的程序

剪纸的程序一般分为三步:先是起稿,然后是单剪或折剪,最后是染色或拼贴等。具体流程是起稿、折剪、折剪原理、剪纸、刻纸、凿纸。

剪纸的剪法

常用剪法有两种:直插刀法和开口刀法。直插刀法是先用剪刀的刀尖扎入图案中要去掉的部分,再剪。开口刀法是将要剪掉的部分稍作对折,从折后重叠的地方剪开一个小口子,再往下剪。

丰宁满族剪纸从内容上可分为吉祥剪纸、花鸟鱼虫剪纸、山水风光剪纸、人物剪纸、盆篮碟盘瓶剪纸、瓜果剪纸、动物剪纸、花字剪纸等;根据具体用途,又可分为窗花、祭神祖吊签(挂签)、节令剪纸、礼花(结婚的喜庆剪纸、丧葬的素色剪纸等),日常室内装饰用顶棚花、风斗花、炕围剪纸等。

传承价值

丰宁满族剪纸由于其制作简单,无需设备场地,从一开始就是民间自娱自乐、自己制作,是人人可以参与的一种民间艺术形式,只是艺术、技巧水平有所不同。因此,丰宁满族剪纸具有满族特有的剪纸艺术语言,也被当地人称之为“炕头上的剪纸”。

在中国众多民间剪纸之中,丰宁满族剪纸以其特有的艺术魅力占有一席之地。丰宁当地满族人民把剪纸和民俗紧紧地联系在一起,把剪纸广泛应用于日常生活的方方面面和各个节日里,把自己的理想、希望、祝福、情操寄于剪纸上,使丰宁满族剪纸形成了自己独特的艺术风格,使这些剪纸具有了地方特色和民族特点,展示了满族的风土人情,散发着浓厚的乡土气息。

传承状况

丰宁满族剪纸的传统技艺大多留存在70岁以上的老人手中,面临失传的危险,亟待抢救、保护。

传承人物

张冬阁,男,1945年出生,满族,河北丰宁人。第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称为剪纸(丰宁满族剪纸),申报地区为河北省丰宁满族自治县。

保护措施

2011年,为了延续丰宁满族剪纸,丰宁第一小学开展并增加丰宁满族剪纸课程。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,丰宁满族自治县非物质文化遗产保护中心获得“剪纸(丰宁满族剪纸)”项目保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,剪纸(丰宁满族剪纸)项目保护单位丰宁满族自治县非物质文化遗产保护中心评估合格。

社会活动

2018年11月23日,在文化和旅游部非物质文化遗产司指导下,文化和旅游部恭王府博物馆、省文化和旅游厅、承德市政府联合主办的“传承德泽⋅丰芜康宁——河北承德满族文化遗产精品展示月”活动在北京恭王府博物馆精彩开幕。展会上展出了丰宁满族剪纸作品。

2019年5月18日-6月12日,第十二届河北省民俗文化节在河北博物院举办,展会上展出了丰宁满族剪纸作品。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 剪纸(医巫闾山满族剪纸)

上一篇 衡水内画