-

社火 编辑

社火(Shehuo),又称“演社火”,是指在传统节日里扮演的各种杂戏,属于民间的一种自演自娱活动,也是国家级非物质文化遗产代表性项目。社火的内容非常多,如西北地区的社火表演内容包括踩高跷、耍狮、扭秧歌、跑旱船、铁芯子、打铁花、耍腰鼓、骑竹马等。

“社火”来历源远流长,经历史发展,社火已不仅指传统节日举行的民间游乐活动,还用作民间节庆日所有游乐活动的总称,传统节日、庙会等,都可以组织社火活动。史料称:“社火,在节日扮演的各种杂戏”;又称:“民间鼓乐谓之社火,不可悉记,大抵以滑稽取笑。”(南宋·范成大《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》)。

中文名:社火

外文名:Shehuo

别名:射虎

流行地区:中国北方和南方部分地区

性质:中国汉族民间一种庆祝春节的传统庆典狂欢活动

范畴:高台、高跷、旱船、舞狮、舞龙、秧歌等

社火表演

社火表演

社火产生的年代相当久远,它是随着古老的祭祀活动而逐渐形成的。古代把土神和祭祀土神的地方、日子、祭祀礼仪都叫社。《礼记·祭法》中载:“共工氏之霸九州也,其子曰后土,能平九州,故祀以为社。”民俗学家顾颉刚先生在《古史辩·第一册首序》中是这样记述社的:“社是土地之神,从天子到庶民立有不等的社。”“……乡村祭神的结会,迎神送崇的庙会,朝顶进香的香会,都是社火的变相。”

民间社火来源于古老的土地与火的崇拜。社,即土地神;火,即火祖,是传说中的火神。在以农业文化著称的中国,土地是人们的立身之本,它为人类的生存发展奠定了物质基础。火是人们熟食和取暖之源,也是人类生存发展必不可少的条件,远古人们凭着原始思维认为火也有“灵”,并视之为具有特殊含义的神物,加以崇拜,于是形成了崇尚火观念。由古老的土地与火的崇拜中,产生了祭祀社与火的风俗。随着社会的发展和人们认识能力的提高,祭祀社火的仪式逐渐增加了娱人的成分,成为规模盛大、内容繁复的民间娱乐活动。

社火表演

社火表演

社火表演

社火表演

南方的丰城社火是江西省丰城河西地区的江右民系传统民俗活动,已申报为省级文化遗产。“社火”是源于人们对菩萨、历朝文臣武将的祭祀而来。从宋代起,各种祭祀活动流传开来,形成丰富多彩的“社火”文化。当地人源于人们对菩萨、历朝文臣武将的祭祀而来。

北方的“社火” 亦称“射虎”,是中国古老的汉族民间艺术形式。“社”是指在祭祀或节日里迎神赛会上的各种杂戏、杂耍的表演。“火”具有红火、热闹之意。据《临清县志》记载:“社火之名,始于元代...”。“社火”称谓主要中国西北地区流行,表演内容包括踩高跷、耍狮、扭秧歌、跑旱船、铁芯子、打铁花、耍腰鼓、骑竹马等。在西北地区闹社火、耍社火、看社火则是春节必“打卡”项目。

社火表演

社火表演

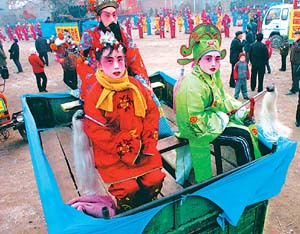

类似的还有猪八戒背媳妇等。高芯子,又名高台。有抬芯子、背芯子、车芯子等多种类形,尤以“车芯子”为多。一般在小型拖拉机或小型汽车上固定一根或几根丈余长的木椽或铁杆,再在杆的顶端绑成莲花形或其它形状的悬体物,这就是芯台。芯台上再将一两个或多个扮演角色的孩子固定,着戏剧服装,做简单动作或造型,在行进中表演玄妙、惊险动作。社火中还有扭秧歌、耍狮子、舞龙、大头娃娃等。大型社火队由彩旗、锣鼓、狮子、旱船、大头娃娃、秧歌、高芯子等组成。驻固部队、武警、六九五厂还有安塞腰鼓、威风锣鼓、太平鼓及东北秧歌等表演内容和形式。

社火

社火

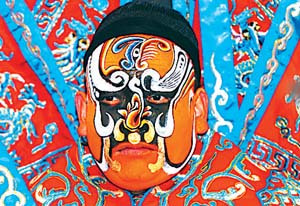

社火表演是一种哑巴戏,为了让人一目了然,其脸谱更为强调人物的主要特征,一般是专人专脸,如牛皋和周仓,额头上画有图案化的“牛”字和“周”字,宋代秉公办案的包公、人称“包青天”,其额头上的“日”、“月”,象征他铁面无私,公正廉明,与日月同辉。此外,还有在脸谱上画有“心”、“肝”、“肺”、“金”、“木”、“水”、“火”、“土”、“人参”、“苦参”等图案。又如著名的古典小说《三国演义》中蜀国大将关羽为世人传颂,其死后被佛教神化,尊为“关公”、“关帝”,作为神灵来崇拜。社火中由谁来扮演关公可非同小可,这个人必须是最受大家尊敬,威望最高的。给他开脸化妆,一切准备完毕,最后勾点七星痣(“七星”即北斗星)。人们认为这是最神圣的时刻,因为一旦勾点了七星痣,神灵就附体了,于是大家对顶礼膜拜,妇女抱着孩子“老爷”(关公)摸顶,同时还争着将“老爷”脸上化妆的颜色(银朱)用手沾一点,抹在孩子的脸上,据说这样就可以保佑孩子平平安安,不招灾生病。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,社火项目保护单位长治市潞城区民间赛社文化研究会评估合格。宝鸡市群众艺术馆位存在单位性质、机构等方面重大变化,不具备保护单位基本条件等情况,重新认定保护单位为宝鸡市群众艺术馆(宝鸡市非物质文化遗产保护中心)。

社火表演

社火表演

当前,民间社火已先后两次被列入国家级非物质文化遗产,至2013年,就先后有陕西宝鸡、山西三路城线等9项被列为国家非物质保护名录。因此,在当前广播、电视、网络等多媒体并存的新媒体语境下,利用全新的传播手段和载体,利用现代传播的手段对社火进行传播和传承,使濒临失传的古老民间民俗文化重放光彩,使各种传统艺术在继承中得到创新和提高,成为当下推进非物质文化遗产保护、传承和发展的必然选择。基于这样的现状,一些老专家老学者虽然有深入基层近距离感受社火氛围的机会和勇气,但是没有新的研究手段和传播工具,并不能从根本上解决社火的生存困境和提出前瞻性的发展思路,而一些年轻的学者或许技术层面能够弥补一些老学者的缺憾,但是由于学术背景的局限和学养不够深厚对于枯燥无味的民俗文化不感兴趣,研究不透彻。而柴广翰就正好集中了这两方面的优势,深厚的文学功底和电视制作的专业背景使得他在这方面有得天独厚的优势,并且本人也有兴趣去研究和整理一些濒临失传的传统文化,于是废寝忘食的一头扎进社火的研究中。

社火表演

社火表演

总论

社火脸谱

社火脸谱

社火脸谱人物众多,古朴无华,开脸严谨,用色讲究,艺人们编了一整套用色的口诀:“红色忠义白为奸,黑为刚直青勇敢,黄色猛烈草莽蓝,绿是豪侠粉老年,金银二色色泽亮,专画妖魔鬼神判(官)。”此外,还有画眼、眉、口的口诀,画眼诀里又分顺眼、吊眼、环眼、三角眼、雌雄眼。画眉诀里有卧蚕眉、梳子眉、吊勾眉、瓦眉、疙瘩眉、兽角眉。细致全面,形成了一系列的纹饰、眼神、色块等程式化的要求。民间艺人根据不同人物进行不同的脸谱设计,以夸张变形的艺术手法,加进象征性、寓意性的纹样,以表现人物不同的身份和性格。

社火脸谱

社火脸谱

脸谱的谱式很多,如:对脸,破脸,碎脸,悬脸,转脸,定脸等最常见的是对称形和旋转形两种。对称形即是左右形与色都成对称分布,以五官为准,饰以各色纹样,颇似先秦青铜;旋转形则放弃五官中线,向左或向右成一条斜线,并饰以盘旋游走的纹饰,有很强的运动感。

画脸谱的颜色早期只用青、赤、黄、白、黑五种颜色,暗合五行明表忠奸。这也是表现社火脸谱人物角色性格的基本色彩和语言。黑代表忠诚、铁面无私、白代表奸诈、红代表侠义,绿代表草莽,金、银代表鬼怪,粉代表苍老,黄则代表残暴。有口诀曰:“红为忠勇白为奸,黑为刚直灰勇敢;黄为猛烈草莽绿,蓝为侠野粉老年;金银二色色泽亮,专画妖魔鬼神判。”

包括地社火,背社火,抬社火,车社火,马社火,高芯社火,高跷社火,血社火,山社火,狮子舞,唱社火,丑社火等等

血社火

社火表演

社火表演

大都在正月祭社、庙会迎神、祈雨时表演,宝鸡市陈仓区赤沙镇三寺村的血社火是陕西乃至全国唯一保留的一个社火种类,它是每逢闰年表演一次。赤沙镇血社火是以水浒武松杀西门庆为武大报仇的故事为题材,表演内容主要以斧子、铡刀、剪刀、链刀、锥子等器具刺入西门庆和其他坏人头部,使社火的内容恐怖血腥且十分逼真,故叫血社火。又叫快活。取名“快活”有两种意思,一是取《水浒》中地名,即“快活林”;二是取其意,即铲除了为非作歹的恶人后人心快活。“快活”表现的就是《水浒》中武松为兄报仇,杀死谋害武大郎的奸夫淫妇西门庆和潘金莲的故事,具有惩恶扬善、威慑恶徒的作用,表达了三寺村群众惩恶扬善的人生观。

地社火

社火表演

社火表演

地故事的演出,是由一丑角开路,演员根据情节,依次按不同的队列出场表演,队伍变化灵活,有分有合。演出过程要灯火通明、焰火助兴。有时还将杂耍、武术融入其中。在有些地方,还挑选一“巧嘴人”扮成“春官”说几句顺口溜,如庙会上摇麻糖会的人说得那样,触景生情,即席发挥,见谁夸谁,要求琅琅上口,悦耳动听,趣味无穷。例如,见男说男象“潘安”,见女说女赛“貂蝉”。在饭店酒店门前耍社火,就说:“你家酒菜十里香,好像天上玉琼浆,过路君子喝一口,永生永世也难忘。”这些人虽斗大的字识不了几箩筐,甚至连自己的名字都不会写,但记忆惊人,思路敏捷,妙语连珠,绘声绘色,令人叹服,把众人逗得捧腹大笑,开心至极。因为这方面对“丑角”的要求高,表演难度大,这种演出场面现很少见到。在此类“故事”中,常见的还有“害婆娘”(丑婆)和“蛮老汉”(丑汉),也是最逗趣,最有意思的。这一对角色均由社火队里性情活泼、幽默,有较强表演能力的男性表演。

车社火

社火表演

社火表演

马社火

社火表演

社火表演

地滩社火

地滩社火,主要流传陇东的泾川、灵台一带乡村。其社火场面浩荡,气势宏伟,热闹非凡。每年进入腊月,庄头就响起了锣鼓声,把整个村人的心击荡得热乎乎的,告诉村里要耍社火了。

社火的派系不一,一个地方一个样;地滩社火有文有武有丑,文少武多,耍唱兼容,巧妙穿插,体现了传统文化的丰富内涵。

地滩社火中的演员,最少不下24个身子,主要有红脸、花脸、净脸、文旦、武旦、丑脸、白脸等。各种脸谱、衣服都有专门人负责化妆。所用的道具,有长刀、短刀、枪棍、鞭、锏、锤、弓箭等。通过一转又一转打斗追杀。仿佛把观众引入古老而久远的战争中,或一场历史纠葛中,或人生悲剧中,或缠缠绵绵的爱河中。

地滩社火的技巧、功夫要求很严,一切从人物出场,打斗翻转,一招一式都按照某一转戏情去进行。每一个动作讲究功底,一要看四门是否踏到,二要看套路,是否掌握了道具:黑虎鞭、春秋刀、莲花刀、四平刀、连枷棍……这些动作的基本功。一般演员要看他是否还掌握了推刀、斩刀、提刀、劈刀、挽面花等动作的各种基本要领

组织地滩社火,还有许多辅助环节,如锣鼓队、彩旗队、蜡烛、灯笼、道具、衣饰、脸谱、放火把,都有专人分管。灯笼的形状都是按宫厅里的宫灯,用铁丝编制成一种有棱有角的灯形。地滩社火,经过一个腊月的精心教练和预演之后,按照当地风俗,正月初一晚正式进入表演,直至正月十五结束。

中国地方民间社火活动的分布:陕西社火、山西社火、蔚县社火、正宁社火、河南骂社火、 晋中社火、陇县社火、千阳社火、泾川社火、青海社火、永靖社火、大白杨社火、洋县社火、凉州社火、古浪社火、本溪社火、嵩县社火、宝鸡社火、庆阳社火、浚县社火、太原社火、周至县纸社火、张掖社火、庆城社火、西宁社火、平安县社火、宕昌地社火。

陕西社火

社火表演

社火表演

每年春节,各乡各村,群众自发组织,抬芯子、跑竹马、踩高跷、 耍狮子、走村串户,十分热闹。这种喜庆活动,关中称“耍社火”,陕北叫“闹秧歌”、“闹红火”,而陕南则称“闹玩意儿”、“耍故事”。社火分大耍和小耍,小耍即只出柳木腿和平台子。社火中的精华,是高难艺术芯子,即在一个专用的桌子上,固定一根形状各异的拇指粗的钢筋,约两米高,用色纸在上根指形态做出各种造型的东西,如棉花、果树、纺车、布机,龙、虎等世间百物,然后按其内容把男女小孩(年龄一般4—5岁)装扮成戏剧人物,站立顶端,少则1人,多者10余人。或并立、或叠置、或横卧、或倒立。有的双臂摆动,像在行走,有的似荡秋干,高悬在3丈虚空。场面惊、险、巧、奇。

社火中的高跷往往成群结队而行。艺高胆大的,走起路来故意歪歪扭扭,显得摇摇欲坠 ,让人捏一把汗;有的行走间忽然劈一个双叉,坐在地上撒娇,当别人去扶时,将身子一纵,突然又跳将起来,立刻引来观众一阵喝彩。

陕西社火

陕西社火

陕西社火活动,据史载,西汉、隋、唐及宋明时代,以“灯节”、“龙舞”、“狮舞”为主要形式的社火杂耍,发展到历史上的兴盛时期。那时,每逢皇帝登基或年节,兵事稍息,京城长安以及边陲重镇,都要张灯结彩,官社民间均有社火盛会。仅元宵灯节、灯会,游艺日期多延到五至七日。南宋到明初,由于战事连绵,社火活动略逊于前代,但民间各种分散的戏剧、杂曲、说书、小说却兴盛一时。现今,陕西各地流传下来的众多社火脸谱、曲调、词目、扮演模式,多属明清两代传袭后世的;特别是社火中一些有特技特艺的狮子、龙舞、龙灯、竹马、芯子等,艺术生命力旺盛,不以时代变化而被磨灭,代代沿袭相传。辛亥革命以后的民国时代,社火活动基本沿袭前代,多以各种庙会、节日盛会保留下来。中华人民共和国成立之后,在共产党的“百花齐放,推陈出新”和“百花齐放,百家争鸣”方针政策指引下,各地不断挖掘整理旧的传统社火节目,举办各种赛演、会演、文化节、民间文艺献演,社火活动和其它文娱活动,犹如雨后春笋,茁壮发展壮大,其数量、质量兼优,千姿百态,千奇百艳,五花八门,壮丽可观,达到历史上社火艺术发展的最兴盛时期。

陕西民间社火活动习俗,在近、现代,多和节日盛会、庙会伴随,特别是香火庙会或一般商贸节日盛会,往往藉社火、戏剧活动来迎神报赛、招徕四方民众,而百业也藉以兴旺,社火杂艺竞相献技,并藉以生存、发展。

陕西各地社火,尤以省城之西安及城隍庙会、长安冯村的社火、华阴之东岳庙会、三原之腊八会、凤翔之春秋赛会等为最兴盛可观,而各县城镇在一些社火杂艺和特技上,也有“各地一绝”或“陕西一绝”的美誉,唯其规模不如省城及中等城市而已。这些盛会的特点,都是依据各地的所谓“神仙显灵”时间,或春季,或夏初,或秋末,或冬季以及年关时,绝没有夏收“龙口夺食”时或“秋谷登场”期间,俗称:“娘娘婆过会讲时月”;但大中城市及一些“药王会”,似乎不在此列,一年四季可办,而总的说,过会总得农民和市民参与,故民俗称:“过会是过人”,商贸交流、祈禳驱病、乞福求子等均藉以兴盛、繁华。

陕西长安冯村长社的社火曾经受到过国家领导人习仲勋最高评价,“三秦绝技,西秦一绝 ”。

关中社火

著名摄影家孙晋强先生历时六年,历尽艰辛,连续拍摄陕西关中社火并出版中国关中社火一书,该书荣获2015年中国最美的书,并在意大利米兰世博会中国馆,联合国总部影展中向世界展现了中国关中社火的艺术魅力。

社火-中国关中社火-孙晋强-2015“中国最美的书”

社火-中国关中社火-孙晋强-2015“中国最美的书”

岐山社火

岐山社火会

岐山社火会

山西社火

高跷抬阁

高跷抬阁

在晋南最富特色的是阁跷类。它以道具制作精妙神奇、表演技巧惊险动人而为广大群众喜爱。襄汾县中黄村的高台,就是其中之一种。每年春节期间初十前后在本村、邻村表演,从十五起到县城或地区演出。传说,中黄高台最早也是来源于祭祀,由人装扮成神,先在庙内表演,然后相继走出,串街表演,群众都跟随围观,有时水泄不通,后面的人无法看到。后来,有人提出把神的扮演者设法固定在木板上抬起,既增加了表演的立体性,又方便观众欣赏,由此产生了中黄高台。中黄高台的表演先是锣鼓队在前面开道,接着是许多装饰艳丽的旗伞,后面才是精彩的高台。高台一般有八人抬着,铁拐根据表演内容设计,自然巧妙,出人意料之外。例如,有的是一个演员伸出手臂,上面站立着另一个演员;有的是荷花高空盛开,一个小孩站在荷花上面左右旋转;有的是一个演员两臂伸开,一手抓着一个小孩的辫子,小孩悬在空中一动不动,还有的是一个演员用手倒托一把椅子,椅子的一条腿上又站着另一个演员。高处的演员漫舒广袖,轻轻摆动身体,下面抬的人稳步向前,密切配合,这些民间艺人根据一定的物理原理,利用人们形成错觉的心理特点,虚实相生,真假混同,把结构奇巧的铁棍绑扎成“空中舞蹈”,令观者提心吊胆,而表演者则神态自如。表演的内容以传统戏曲为主,同时也反映日新月异的现实生活,年年有高台,岁岁翻花样。太原地区将与之类似的艺术形式称为“铁棍”、“背棍”,有的艺人能同时担负三位小演员。

抬阁杂技

抬阁杂技

泾川社火

泾川社火,北塬、南塬有别。北塬的夜社火又叫“地摊子”,是以歌舞为主。南塬的社火俗称“武社火”,以武打为主。社火的演出有些在正月初五之后。“上九”(古正月初九)多为社火的出台日。一般耍到元宵节以后,正月十八日收场,个别到二月初二才结束。有些村庄的社火有连办三年,连停三年的习俗。

北塬社火队伍庞大,内容丰富,形式多样。一副倒梯形的牌灯上写某某村社火队,配以“五谷丰登”、“国泰民安”之类的吉祥话和精致的剪纸为装饰,作为领队。每到一个演出点,两个牌灯立于接待处两旁,4至6对大彩灯排列四周照明。表演形式有龙灯、狮舞、旱船、民歌演唱、跑驴、快板、武术以及秦腔、眉户小戏和杂耍等。社火每到一个演出点,在锣鼓的伴奏下,先说一段“春官词”作为开场白。“春官”一般由有一定诗赋基础、应变能力强、出口成章的人扮演。春官说罢,狮子龙灯打园场,在紧锣密鼓中,龙灯飞舞,狮子滚爬,鞭炮轰鸣,一下子把社火节目推向高潮。随后,其它文艺节目次第登场。民歌演唱则由一半童男,一半童女边歌边舞,互相穿插变换队形。有的由一些青年踩上“小跷”,边扭边唱,别有一番情趣。在演唱节目中,以《张良卖布》、《绣荷包》、《珍珠倒卷帘》等一些群众喜爱的节目为主。一般多为戏剧中的人物故事,如《白蛇传》、《花亭相会》等。扮演者轻轻地快步奔跑,如水上轻舟在老艄公的指挥下飘荡。 南塬社火,包括罗汉洞、泾明一带,以“武社火”为主,兼有小曲演唱。武社火较多地保留了古代迎神赛会的传统。两只牌灯便是照明工具。在昏暗的灯光下,演员穿武将服饰,化装成特定的人物脸谱,手持兵器等,在锣鼓声中起舞打斗。有的人物在上下场时,均伴随一把焰火,以示腾云驾雾,渲染气氛。其表演内容多为“封神”、“三国”及隋唐故事等。 白天表演的社火有高跷、亭子、车社火、马社火等。这些都是或扭或舞不唱。高跷,装扮内容大都是历史人物故事。高跷在南北二塬、泾河川都很盛行。亭子又叫“芯子”。有“抬芯子”、“?芯子”。而随着现代农业机械的发展,把抬芯子变成了“车芯子”,即由人抬改为拖拉机汽车拉。亭子的装扮以巧妙、惊险、艳丽为上乘。其内容有历史人物,神话故事,也有现代题材的工农商学兵等等。“?芯子”是城关土窝子村的传统节目。它是专门打制的一个铁背心,一根铁杆从一只袖筒内伸出,高过头顶,上面站一两个小孩装扮而成。县城社火中还有“高抬芯子”和“单杆桥”。高抬芯子即为踩高跷的四人抬着的芯子。单杆桥是由四个踩高跷的人抬一根柔软的轿杆,上坐一丑角,随桥杆有节奏的上下闪烁,以惊险滑稽为乐。 车社火、马社火,即在车上或马上装扮的社火。多在农村集镇就地表演。社火中的秧歌、腰鼓、霸王鞭等节目都是新从外地传入的一些娱乐形式。解放前县城还有一种由河南籍商人自办的“狮舞”,俗称“耍狮子”。这种“狮舞”在平地上耍时与其他社火中的狮舞相仿,不同的是把长条凳以井字形一个个垒起,边垒边耍,下边的人往上扔,上面的“狮子”用嘴接,一直垒到10余米高,十分惊险。在整个演出过程中,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,观众无不叫绝。在达到预定高度后,狮子又边耍边把板凳一个个扔下来,又在平地翻腾滚爬。

偃师社火

一、狮子舞

偃师县狮子舞从形式上可分三种。

一种称文狮子,又叫“硬圈狮子”。就是在狮子皮内撑一竹圈,外形与真狮子大体相同,唯脚上制一钢爪。另有一人扮作文人,头戴软巾,颏下三绺长须,褶子穿着,手持拂尘,用一铁索牵引狮子。此种狮子,常要地摊。斗狮子者称“回回”,持长矛、大刀、九节鞭等类武器,单人与狮相斗。在搏斗中,翻滚跳跃,动人心魄。因比较费力,故几分钟就得结束一个套路。

另一种是“软皮狮子”。作一狮皮,表演者下肢到脚面束上皮毛狮爪,有的穿一软靴,二人操作,前者摇头瞪目张口,后者摇尾,或翻滚或直立,或跳跃或攀高,二人配合默契,除了表演耍地摊外,还可表演登高台、上刀山、卧麻杆床、上老杆等特技。在表演时有锣、镲、鼓、鞭炮、火铳、梢子棍等助威。

第三种是舞台杂技用的狮子舞,只用一鼓、一锣、一钹伴奏(其它狮舞须用一路大鼓及很多打击乐器伴奏),表演有滚球、跳球、旋桌等。另有狮子娃舞。这种狮子皮,做工精细,眼、口灵活自如,舞者下肢与狮子扮饰一致,给人以真实感。幼狮随老狮动作,显得可爱、亲昵。1983年底,李村南街从北京购得两架老狮子和两架小狮子,参加了洛阳市音乐舞蹈调演。

二、大鼓

大鼓,用牛皮蒙面,直径3尺多,高1.5尺,有鼓架。4个为一路,伴奏的打击乐器有大钹、大铙、大锣等。建国前,配合狮子舞“行社”,制造雄壮气氛。也有个别用于有钱人家的丧事,俗称“大鼓撵白”。建国后,多用于隆重的节日或祝贺的场面。在正月里,鼓声不绝,此起彼伏,竞相鸣奏,使热闹的节日气氛更为浓郁。大鼓演奏,有很多套路,如猪吞食等。在进行的间歇,必须配“小家伙”,即俗称的小不墩子鼓、小镗锣、镟子、手钹等进行演奏,以调剂节奏,张弛有致,别有韵味。

三、旱船

偃师社火

偃师社火

四、推小车

这是一种由推车老汉、坐车少女、小丑三人合演的一种小舞蹈。舞蹈用的是特制的假小车,车前、左、右三面用布遮围起来,坐车人在布围里以脚当轮。扮演推车老汉者留有小山羊胡,须表现出憨厚、聪明、滑稽的形象。坐车女子打扮得花枝招展,笑容可掬。旧时,小丑(“白眼窝”)多由花花公子打扮,手摇折扇,追逐周旋于小车左右,时献殷勤,嬉戏逗耍,捣乱其间。整个表演滑稽可笑。

五、高跷

俗称踩跷。高跷的表演者,两腿各踏一根三、四尺高的木腿,表演技巧高超者,翻跟头、劈叉,跑跳自如。演戏时,生、旦、净、丑事前装扮好,有乐器伴奏,随时随地就可演出合适的小戏。这种形式,语言通俗,接近生活,深为群众喜爱。

六、拉犟驴

基本由二人配合演出。一人扮女相,骑驴,一人赶脚。做出因驴犟而出现的种种姿态,逗人发笑。后有增加一拉驴人和一丑角逗趣者,逗趣者手执破扇,耳悬大红炮作耳环,表演种种丑态怪样,引人捧腹大笑。表演停止,继之以戏文清唱。拉犟驴也有二驴表演的。

七、龙灯

用竹篾扎成若干个竹圈,用小绳连接起来,彩纸裱糊,节数与长度不等。龙鳞以棉纸剪成鳞状,染以各种颜色(有火龙、青龙、黄龙等色)。间隔用木棍作一固定节柄,便于手持挥舞。中插点燃蜡烛。建国后,也有用手电筒代蜡烛的,特别是两只龙眼安装两个小灯泡,闪光发亮,活灵活现。玩龙灯一般在元宵节的夜晚。进行中,前有一些对称的灯笼作为仪仗,先导开道,有锣鼓伴奏助威,龙灯在后表演出各种动作,如出海腾云、静卧待飞等。舞龙灯者精神抖擞,虽然数九寒天,身着单衣,却汗流浃背,舞姿随龙头而变化。助威者,高声呐喊,口哨激越,加上鞭炮齐鸣,烟火升空,光芒照射,五彩缤纷,好像活龙降世,热烈威严。有的前边一武士执一蜘蛛,取名龙戏蛛。有的用火流星(两个小铁丝笼内燃木炭),开耍时,上下翻飞,煞是好看。有的不时从龙口喷燃硫黄粉末,放出耀目光华,以示龙威。

八、二鬼扳跌

实际是独舞。舞者将两个假上身缚于肩上,用两手臂作另一小鬼鬼腿,手掌插入鞋内,好似双脚。这样,一人就变成了两人。在锣鼓声中,表演者作出搏斗状。观众可看到两个逗人喜爱的小鬼在摔跤,特别是在夜晚表演时,真假难分,倍觉有趣。演到高潮,演者突然站起,掀开大袍,原来只有一个人在表演。观者虽明知其假,但舞者技艺精湛,观者竟不能辨认真伪。

九、抬杆

又叫扮故事。它是以巧妙的构思和结构,装饰成多种形状的花、花篮等,然后将眉清目秀加以化妆的小孩,缚在上边,高高望去,就像在花朵上站立,飘飘如凌空飞翔。在行进中,不时转动,看的人无不把心弦绷得紧紧的。个中机关,属于秘密,各村竞相设计,翻新花样,出奇制胜。凡站在上面的儿童,必须胆量大长相好,讨人喜欢。每次扮演,儿童们都争当这种角色,且以此为荣。因为是在大方桌上抬着前进,所以称“抬杆”。

十、秧歌

秧歌是随着中国人民解放军进驻传入县境的。因它简单易跳,服装没有严格要求,可随便扮演各色人物,很快为广大群众所接受。1949年至1952年间,各学校都有自己的秧歌队,每逢节日或宣传活动,秧歌队便走上街头,随着锣鼓节奏载歌载舞,彩绸飘飘,非常热闹。

十一、海神

海神社的称谓不同于旧时对业余戏班的称呼。它是专指一个具有相当规模的丝弦音乐团体,有的地方叫丝弦社。主要乐器有管子(主乐)、二胡、笙、笛、海笛、马号、大板,演奏者大都有较高的文化和音乐修养,或懂得工尺谱,熟习几样乐器。出社时,演奏者长袍大衫,文质彬彬,围绕在黄罗伞下,前有仪仗开道,他们尽量不与狮子、大鼓相邻,以示高雅。演奏内容多为古曲,节奏平缓悠扬,旋律韵味颇近宫廷音乐。海神在建国后面临着失传的危险。1983年12月,洛阳市举行音乐舞蹈调演时,西庞村海神社被邀请参加演出,演奏了《孔子哭颜回》,博得好评。

十二、唢呐

俗称“大笛”。构造简单,发音嘹亮。既能吹奏激越高亢的曲调,又能吹奏如泣如诉的旋律,宜于表现热烈欢快的情调和悲哀沉痛的气氛。建国前,仅在民间用于婚丧嫁娶,艺人被贬称为“吹鼓手”,过着近于乞丐的生活,往往兼营理发,被视为下九流。建国后,艺人的社会地位提高,唢呐艺术被广泛地应用到欢庆节日及其他活动上,为群众的文化生活增添了浓郁的色彩。

随着时代的发展,唢呐艺人的艺术水平不断提高,演奏内容也不断更新,除了传统的“百鸟朝凤”、“十八板”、“云里摸”、“过街俏”外,还把模仿戏曲唱段及流行歌曲做为主要内容。县内较为著名的有南蔡庄、大口、武屯等唢呐班。唢呐班的人员组成,有的是临时搭班,有的是唢呐世家,父子、夫妻同台演出。女唢呐手、少儿唢呐手也日渐增多。

庆阳社火

社火,是庆阳地区民间文化活动的主要形式之一,流传于广大城乡,主要分布于庆城、西峰、镇原、宁县、正宁、合水诸县的经济发达和人口稠密地带,环县和华池县仅零星地域有之。民谚云:“庄稼汉乐,正月闹社火”。春节期间,农事消闲,男女老少满怀节日的浓兴集结闹社火,喜庆丰收,预祝来年五谷丰登,六畜兴旺,生活美满。久而久之,形成习俗。

在庆阳各地,社火是老百姓喜闻乐见的一种民间娱乐形式,约有80多种社火形式丰富多样。庆阳最为著名的社火有太平鼓、铁芯子、跑旱船。然后按其内容把男女小孩(年龄一般4—5岁)装扮成戏剧人物,站立顶端,少则1人,多者10余人。场面惊、险、巧、奇。 跑旱船在庆阳十分流行,群众喜闻乐见。它是由女演员扮驾船 姑娘,男演员扮引船舶公,二人载歌载舞,紧密配合。表演各种戏剧 性的情节。在庆阳,耍社火颇具古风,几十面三角形狼牙边的大旗,上书各个乡村之名。庆阳社火队表演内容丰富多彩,最引人注目的是高跷队,他们穿戏装,持刀枪,扮成戏剧人物,脚踩四尺多高的木跷,伴着锣鼓点边走边舞。铁芯子也是别出心裁,以巧取胜。他们把眉清目秀,体态轻盈的小孩装扮成戏剧角色,组成一折折戏文。绑在铁芯子高处的孩童随着载运的车辆缓慢前行。最壮观的是太平鼓队。鼓手们随着社长大旗的号令,有节奏地擂鼓腾跃,鼓声令人振奋不已。狮子舞主要是看武士用绣球逗引狮子时的几路干净利落的拳脚功夫。庆阳春节社火还有跑旱船、独轮车、竹马子。大头罗汉戏柳翠等节目。队伍往往以“风婆娘”开路,这是跟“雨师”相应的“风姨”的形象,在神话里是司兴风降雨的神,其形状类似彩旦,奇丑无比,耳垂吊着红辣椒,一手摇扇,一手拿着写有“风调雨顺”的菱形膏药旗子,用夸张、滑稽的大幅度动作扭来扭去。令人捧腹,表现了人们祈盼风调雨顺,五谷丰稳的心情和愿望。

社火的主要形式有:跑旱船、耍狮子、舞龙灯、踩高跷、跑纸马、车亭子,马故事、背亭子、高亭子、霸王鞭、跑仙鹤、大头娃娃、地故事、秧歌、小戏、跑地旦、打腰鼓等。

徐庄社火

徐庄位于禹州市西部花石乡,是一个平原村庄。徐庄同乐社起源于1862年同治元年,其前身“火神社”,是由老一辈的民间艺人自发组织的民间文艺团体。据本村老人讲,在民国22年,“火神社”在民间搞得很红火。以旱船、高跷、竹马为基础,发展到如今兼有小车、秧歌、狮子、小品演出、快板书等节目为补充的丰富内容。

主要形式:

1.旱船:5-7人表演,以赶庙会和探亲为素材,以演唱为主要形式,人物表演有公子、小姐和划船老汉。由于旱船造型独特,在禹州及周边地区独一无二,象征一帆风顺,乘风破浪的航船,集中体现了初创者的智慧及艺术构思。

2.高跷:10人以上表演,道具比较独特,其高度在70—80公分,绑在腿上,表演者一般以青少年和成年人为主,表演形式以有规律地变换队形为特征,充分体现了人们追求未来美好生活的强烈愿望。

3.竹马:6人以上表演,是由竹子做成马的形状与骨架,再披上红布和黄布,装扮仿真、美观独特,表演起来轰轰烈烈,大有叱咤风云之势。

4.小车:5-7人表演,以探亲和外出经商为题材,节目诙谐幽默,象征着年年好运,满载而归。

5.秧歌:35-55人组成的秧歌队伍是同乐社的绿叶陪衬,形成宏大气派,舞步整齐划一,踩着有节奏的鼓点载歌载舞,极为壮观。

6.狮子:25人蹲点表演,以狮子皮做道具,有玩狮者持绣球,诱导狮子嬉戏绣球,多条板凳摆放多种造型,可玩双狮滚绣球,演出声势大,观众众多。

7.小品:在围点表演时,穿插表演一些小品节目,娱乐观众,吸引眼球。如三句半《今日徐庄人》,小品《如此照相》等。

《中国关中社火扮相》摄影者孙晋强

《中国关中社火扮相》摄影者孙晋强

8.快板书:编有作品《我说赵钱孙李》。

隆德高台马社火

高台马社火,国家级非遗项目, 是一种传统民俗祭神活动。于每年正月初九举行,内容包括高跷、推推车、赶毛驴、花船、秧歌队、彩车、腰鼓队表演等,涉及表演、造型、语言、彩绘、手工制作等多种艺术类型,隆德县的城关镇、沙塘镇、临泉、隆关村、温堡乡、山河乡等是高台马社火的主要传承地。2008年被列入国家级非物质文化遗产保护名录。山河乡王庄村是隆德高台马社火保护传承最为显著的传承基地,2009年被自治区命名为“高台马社火之乡”,王庄村高台马社火传承基地被列为国家级传承基地。

隋唐秧歌社火

隋唐秧歌旧称“跑大场秧歌”,是一种古典宫廷式民间舞蹈,流传于中宁鸣沙、恩和一带,是一种颇具特色的社火形式,属于国内稀有的一种秧歌品种,其表演形式蕴含了农民“驱除邪疫”“祈保平安”的美好祝愿。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。