-

黄体 编辑

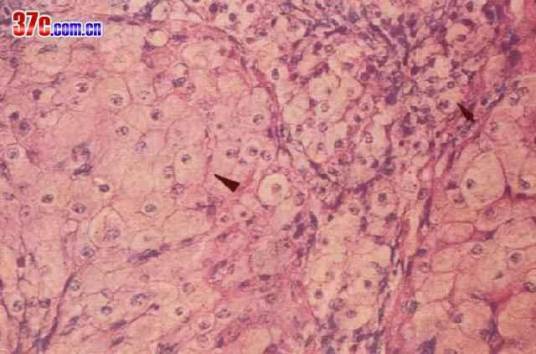

黄体(corpus luteum)为排卵后由卵泡迅速转变成的富有血管的腺体样结构。排卵后残留的卵泡壁塌陷,卵泡膜的结缔组织、毛细血管等伸入到颗粒层,在LH的作用下演变成体积较大,富含毛细血管并具有内分泌功能的细胞团,新鲜时显黄色,称黄体。

粒黄体细胞(Granulosa lutein cell) :由卵泡颗粒细胞转变成粒黄体细胞,位于黄体中央,细胞大,染色淡,主要分泌孕酮。

膜黄体细胞(Theca lutein cell):位于黄体周边,表面不平坦。细胞小,染色深,主要合成雌激素。

其作用主要为:

1.在月经周期后期使子宫粘膜内腺体生长,子宫充血,内膜增厚,为受精卵植入作好准备。受精卵植入后则使之产生胎盘,并减少妊娠子宫的兴奋性,抑制其活动,使胎儿安全生长。

2.在与雌激素共同作用下,促使乳房充分发育,为产乳作准备。

3.使子宫颈口闭合,粘液减少变稠,使精子不易穿透;大剂量时通过对下丘脑的负反馈作用,抑制垂体促性腺激素的分泌,产生抑制排卵作用。

4.可以抑制平滑肌收缩。

动物实验证明:尿激酶型纤溶酶原激活因子(uPA)可能与黄体发生有重要关系,而组织型纤溶酶原激活因子(tPA)则与黄体萎缩有重要关系。(Liu YX,1995;1999).

为肯定tPA对黄体萎缩的直接作用,在离体下观察了tPA和uPA抗体对大鼠和恒河猴黄体(CL)分泌孕酮的影响。培养液中加tPA,可使CL细胞孕酮下降54%;相反,加入tPA单抗以中和内源产生的tPA,CL孕酮的分泌增加100%。这种影响在恒河猴的的实验中也得到证实。与此相反,uPA对CL细胞合成的能力无任何影响,提示uPA可能在黄体形成初仅对血管的发生起重要作用(Liu Kui,1997)。

已证明PRL和LH对大鼠黄体功能的维持有协同作用,在培养的恒河猴CL细胞中,LH是否有抑制tPA而刺激孕酮产生的作用。两种激素协同可进一步增加孕酮产生并完全抑制tPA的合成,而对uPA无明显影响。黄体除分泌孕酮外,还分泌其他甾体激素和各种肽类促黄体因子。它们可作为旁分泌或自分泌因子调节黄体的功能。进一步实验证明,干扰素﹣γ和肿瘤坏死因子TNF﹣α除抑制黄体孕酮分泌外,可明显刺激tPA的产生(Liu YX,1995)。但其作用机制还不清楚。最新研究证明,甾体合成敏感调节蛋白(StAR)是黄体重要的功能指标,IFN﹣γ和TNF﹣α也明显抑制StAR的表达。热休克蛋白﹣70(HSP﹣70)表达在黄体萎缩过程中突然增加,并能抑制StAR的表达和CL孕酮的产生。除PA﹣PAI﹣1系统外,细胞因子,PGF2α,PDF﹣70,抑制素和激活素,通过自分泌和旁分泌作用影响StAR的表达,是调节黄体萎缩的重要机制。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。