-

蜡染 编辑

蜡染,是我国民间传统纺织印染手工艺,古称蜡缬,与绞缬(扎染)、灰缬(镂空印花)、夹缬(夹染)并称为我国古代四大印花技艺。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染,既染去蜡,布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案,同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤具魅力。由于蜡染图案丰富,色调素雅,风格独特,用于制作服装服饰和各种生活实用品,显得朴实大方、清新悦目。

中文名:蜡染

地理标志:湖南、贵州、四川、云南

批准时间:2006年

非遗级别:国家级

申请地区:安顺、黄平;四川珙县、贵州丹寨

编号:Ⅷ—25

点蜡

点蜡

发展

一般而言,染色材料的利用、染色技术的发明和应用,应该早于蜡染工艺。也就是说蜡染工艺的产生,必然要经过一段漫长的对染色材料认识与应用过程。这个不可缺少的环节与过程,为蜡防染工艺的形成奠定了基础。追溯历史,旧石器时代的中国山顶洞人,就已经使用矿物颜料来着色。据中国大百科全书记载,早在公元前3000年,中国就已经使用植物染料茜草、靛蓝、菘蓝、红花等进行着色。印度在公元前2500年才使用茜草和靛蓝,比中国晚了500年。埃及在公元前2000年使用菘蓝和红花,比中国晚了1000年。可见,中国纺织染色的历史极为久远。在这里,我们研究中国染色的萌芽及发展过程,就是为了探讨蜡染产生前的一些基本条件。

探讨蜡染起源,是一件非常困难的事情。这种研究所依据的材料,除文字记载之外,更重要的是实物的发现。遗憾的是古代生活中最常用的蜡染物品是贫穷百姓使用的,而百姓阶层的生老病死大多数是从简的,因此,古代蜡染的实物出土实在少之又少,这和皇宫贵族死后所留下的大最豪华的纺织品简直无法相比。这种现状势必会给研究中国古代蜡染带来困难。那么,如何研究这份宝贵的遗产呢?除了根据文字记载和出土实物外,还有一个很重要的方面,就是依靠逻辑推理作出分析和判断,以此来研究中国蜡染才有一定的说服力。尽管这些推断也许不尽完善,但也可以为进一步研究作出一定探索,提供一种思路。为此,可以认为,从北京山顶洞人使用单一的矿物颜料到后来丰富多样的染料;从原始先民的单一色彩涂绘到后来的多样色彩浸染,媒染,套染等,必然经历了漫长而又曲折的道路。但其发生与发展总趋势应该是:从使用色彩材料来说,古人是从自然色彩物的使用(直接使用带有色彩的自然物)发展到对自然色彩物的加工后使用(自然物的研磨与调混形成色彩),或者二者同时发生,从色彩装饰对象来说,古人是从利用色彩着色于自身(涂身,文身)发展到利用色彩着色于物体(彩陶、服装等),或者二者同时发生;从织物染色工艺来说,古人是从单一的手绘色彩于织物上发展到多种方法赋彩于织物上(绘、绣、印、防染等).或者多者同时发生。

上述推断,可根据文字记载与出土实物的比较来做进一步的证实。根据历史学家的研究,人类对色彩及染料的认识与应用远早于纺织色彩。人类使用色彩的行为经历:“人类从着色于自身开始(文身)——发展为着色于物体。”考古材料已经证明人类最早认识的颜色是红色,5万年前的北京山顶洞人就已经开始使用红色矿物颜料。“在旧石器时代晚期中国人已经知道染色。北京周口店山顶洞遗址,曾发现赤铁矿(赭石)粉末和涂染成赤色的石珠、鱼骨等装饰品。新石器时代的涂彩更多。浙江余姚河姆渡遗址出七的酒器和西安半坡遗址出土的彩陶上,有红、白、黑、褐、橙等多种色彩。当时所用的颜料,大都是矿石研成的粉末。除粉状赭石外,青海乐都柳湾墓地发现朱砂。山西夏县西阴村遗址发现彩绘和研磨矿石等工具。这些矿石的粉末,曾用于纺织品着色。

商、周时期,染色技术不仅运用于衣饰,而且广泛采用矿物染料(石染)和植物染料(草染)。在矿物染料中,最先使用的是朱砂。朱砂即我国史书所载的“丹”(即氧化汞)。最具说服力的实例是陕西茹家庄西周墓中出土的纺织品,其上的朱红色用朱砂染成。当时,染色技术运用比较广泛,官廷手工作坊中设有专职染色的官吏,管理染色。另外还专门栽培一些染料植物,较普遍的有蓝草(蓼蓝)。《夏小正》中已有“五月,启灌蓼蓝“的记录。就色彩品种而言,《诗经》提到的有“绿兮绿兮,绿衣黄里”、“素衣朱绣”、“载玄载黄”等。染色的工具,相传有染缸和染棒。根据颜料和染料的特性,分别采用胶黏剂和媒染剂,建立了套染、媒染以及“草石染”并用等工艺。

综上所述,彩陶绘色、织物染色等历史事实说明蜡染产生已经具备充分的条件。

蜡染的发明以人们对物质特性的重复认识和利用为基础,并需要具备一定的环境因素和技术条件,因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。蜡染是基于人们对服饰美化的需要,在人类文明进步到一定程度后产生的,是在多种染织工艺的基础上进行的,因此蜡染产生的时间应在纺织、印色和画馈工艺成熟之后。从原料上看,蜡染对面料没有特殊要求,棉、麻、丝、毛织物都能采用;防染材料也不拘于特定品种,动植物蜡均可使用,通常是用树脂和蜂蜡;染色只能用冷染工艺,一般是植物染色,以靛蓝为主。从范围来看,蜡染技术存在与世界上很多地方,风格和使用方式也多种多样。由于受地理和气候的影响,北方寒冷地区不宜进行蜡染,因此蜡染分布于热带和亚热带地区。

蜡染

蜡染

中国蜡染主要集中的地域是贵州、云南、广西、海南、四川、湖南、广东,台湾、江西等地。按风格来说,中国蜡染的风格可分为不同的类型、特征,如丹寨型、重安江型,织金型、榕江型、川南型、海南型、文山型等。2这种风格分类,是以艺术为主、跨地区的分类方法。不同地域其蜡染在用途、工艺、图案、风格上各不相同。

美术价值

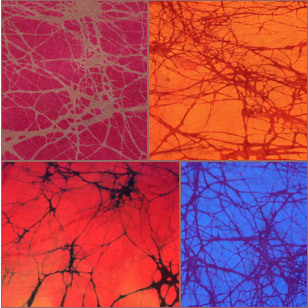

蜡染冰纹效果图

蜡染冰纹效果图

蜡染的"冰裂"纹,类似瓷釉之"开片"极具艺术效果。裂之大小走向,可由人掌握,可以恰到好处地表现描绘对象,特点鲜明。要染多色彩层次的花口,可采用分色封蜡的手段,表现力更丰富。蜡染多用于制作工艺服装、壁挂、台布等。

审美价值

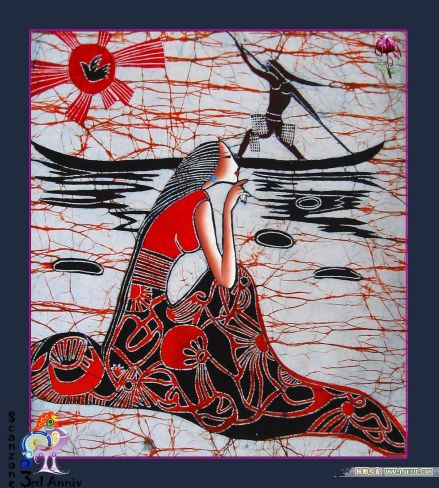

蜡染

蜡染

文化价值

蜡染在现今的历史条件下,已由原有功利内容的意念标记转化为用做欣赏的审美形式,人们在对这蓝白相间的幽远、神秘象征符号的联想与品评中,重新领悟并充实了它的内容。当人们站在现代文明的角度去审视与评价这种传统的文化艺术品时,它实际上已超脱了自身,作为一种艺术元素进入了现代艺术生活,实现了向新的文化氛围与审美境界的跨越,展示出新的文化意义。传承

蜡染艺术经过悠久的历史发展过程,积累了丰富的创作经验,形成了独特的艺术风格。是中国极富特色的一株艺术之花。

蜡染图案以写实为基础。艺术语言质朴、天真、粗犷而有力,特别是它的造形不受自然形象细节的约束,进行了大胆的变化和夸张,这种变化和夸张出自天真的想象,含有无穷的魅力。图案纹样十分丰富,有几何形,也有自然形象,一般都来自生活或优美的传说故事,具有浓郁的民族色彩。

蜡染是古老的艺术,又是年轻的艺术,现代的艺术,它概括简练的造型,单纯明朗的色彩,夸张变形的装饰纹祥,适应了现代生活的需要,适合现代的审美要求。

处理

先将自产的布用草灰漂白洗净,然后用煮熟的芋捏成糊状涂抹于布的反面,待晒干后用牛角磨平、磨光,石板即是天然的磨熨台。

点蜡

把白布平帖在木板或桌面上,把蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐里,用火盆里的木炭灰或糠壳火使蜡融化,便可以用铜刀蘸蜡,作画的第一步是经营位置。有的地区是照着纸剪的花样确定大轮廓,然后画出各种图案花纹。绘出大轮廓,便可以得心应手地画出各种美丽的图案。

染色

浸染的方法,是把画好的蜡片放在蓝靛染缸里,一般每一件需浸泡五、六天。第一次浸泡后取出晾干,便得浅蓝色。再放入浸泡数次,便得深蓝色。如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案,便在第一次浸泡后,在浅蓝色上再点绘蜡花浸染,染成以后即现出深浅两种花纹。当蜡片放进染缸浸染时,有些"蜡封"因折叠而损裂,于是便产生天然的裂纹,一般称为"冰纹"。有时也根据需要做出"冰纹"。这种“冰纹”往往会使蜡染图案更加层次丰富,具有自然别致的风味。

去蜡

经过冲洗,然后用清水煮沸,煮去蜡质,经过漂洗后,布上就会显出蓝、白分明的花纹来。

(依据贵州安顺传统蜡染工艺流程整理)

工具

贵州蜡染制作工具

贵州蜡染制作工具

染料

蜡染的基本原理是在需要白色花型的地方涂抹蜡质(古代是蜂蜡,现代是石蜡、蜂蜡、木蜡等混合蜡),然后去染色,将没有涂蜡的地方染成蓝色,有蜡的地方因为没有上色而呈现白色,行话叫做“留白”。但是无论哪种蜡,在高温下都会融化,因此用于蜡染的染料只能在低温下染布,否则蜡一融化,就无法留白了。但是古代没有化学染料,只有天然植物染料,能满足低温染色的只有靛蓝一种。当然,可以制作靛蓝的植物有多种,比如蓼科的蓼蓝、十字花科的菘蓝、豆科的木蓝等多种植物茎叶都可以发酵制造靛蓝染料。

为什么靛蓝能够在低温下染色呢?这是因为靛蓝染色属于氧化还原反应,是可溶性隐色体渗入纤维之后、在纤维上就地合成靛蓝染料的一个过程,这个氧化反应只需要在普通的冷水中就可以进行。

古代染其他颜色的染料,比如红色的红花、茜草和黄色的栀子、姜黄,还有绿色的冻绿等植物染料只能在较高温度的热水中才能上染棉布,否则就很容易掉色。而在这种高温下,蜂蜡已经融化,无法保持防止染色的花形,因此古代是很难做出其他颜色的蜡染花布来的。

现代印染工业中,大量使用的X型活性染料都是低温型的,可以在20-35度以下染色,而且色谱齐全,因此,现代蜡染工艺品可以做到五彩缤纷,各种颜色都能加工。但是,从绿色环保的角度来说,还是靛蓝蜡染布更加安全有益健康。

原料

自织白棉布

二、蜡染可以随时用水清洗,但在洗的过程中不要使用清洗剂,以免掉色;也不可用机洗,因为很多染画主要是以须边突出主效果,用机洗会将须边搅坏。洗完后的蜡染制品可以熨烫。

三、蜡染制品买回后,可以根据需要进行装裱。同时蜡染由于是用100%纯棉布制成,因此还是服装、被套、床单等的极佳选择。只要运用得当,一定会让您的居室或者办公室呈现另一番情趣。

四、蜡染在收藏与保养过程中应放置在干净、整洁、无尘的环境中,并应有专人定期清扫。

贵州

蜡染

蜡染

云南

蜡染制作比较复杂。先把白色底布铺平在木板上,再将黄蜡放入金属容器里用小火溶化,用蜡刀蘸上蜡汁在底布上绘制图案。蜡染使用的蜡刀很特别,其结构有点像一支蘸水钢笔。其笔杆用竹棍做成,称为“刀把”,笔尖是三片犁铧形的铜片,称为“刀片”。铜片之间留有缝隙,用以储藏蜡汁。持握蜡刀的方法与平常我们握笔写字大相径庭。我们握笔写字时总是笔杆几乎垂直,笔头稍稍后倾,笔尖向下;而握蜡刀则是刀把大幅度前倾直至超过45度角,刀片后倾几乎置于腕下。作画时,对于那些长的直线,蜡刀只能随着手腕作纵向运动,而横向和其他运动则仅能用来点缀一些小短横和绘制圆形。若横向直线较长,就得将手臂直至整个身体调转方向,或者将底布调转方向。在整个绘制过程中,蜡汁必须保持合适的温度。温度过低蜡汁就会凝固,温度过高则蜡汁容易变黑甚至起火。

绘好图案后,将布放入染缸浸泡数小时,再捞出放到清水中涮洗以除去多余的染料,然后放入水锅里将蜡煮化,再放到清水里漂洗。这样,绘画时着蜡的地方因染料无法附着而成为白色,原先空白的地方则被染浸上了颜色。

染料一般为黑色或蓝色,因此染出的成品就是黑白相间的图案。有的又在白底上再缀上红黄等色,使其图案更加精美。

湖南

根据龙光茂的研究,湘西方言的蜡染历史久远,文字记载中的蜡染虽然很少,但历史总是或多或少地留下了它的痕迹。如龙山县的“靛坊”这一地名,说明在历史上这里盛产蜡染所需的重要原料——蓝靛,并且还汇集了众多的染布坊,形成了一个大的产业。20世纪50-70年代,湘西各地有几百家染坊。每年3月,与种甘蔗一样均采用扦插种植,6月至10月采枝茎和叶子,放入盛有清水的池中泡烂,然后除去枝叶.倒入石灰水,只需一个昼夜,池底即生成蓝黑色的糊状物成——蓝靛。

湘西地区,除就地取材染制各种色布外,蜡染是一种独特的、传统防染技法。湘西蜡染多采用家织的土棉布,较少采用麻布和丝布。方法一,以薄木板镂空为花纹,即图形雕成空心花孔,用来做蜡染花模。然后,压在白布上灌蜡汁入花纹内。待冷却,再将花板解开,取受蜡之布投入染缸中浸色。其染液采用当地一种蓝靛染液进行浸染,未被蜡液覆盖之布,一染即上色,被蜡溶液盖住的花型则安然无事。染后,将布热煮使蜡脱去,花型则显露出来。花纹主要是花、鸟、虫、蝶和几何图形,用来印染床单、被面、枕巾,帐沿、门帘,适用美观。方法二,将盛有蜂蜡的金属盆置于木炭火上熔化,等蜡液表面泛起淡淡青烟时,即可进行蜡绘。蜡绘是采用特制的铜蜡刀,蘸上熔化的蜡液,在布上绘制图案。蜡绘图案后,即可进行染色。染色时需先“发缸”,缸水中加入一定量的清水、石从水、酒糟、老缸液进行发缸。数天后,染液由蓝黑色转为绿黄色时即可染色。如果要得到较深的蓝色时,要近十次才能得到。如果要少量红色,黄色时,则采用椿树皮和黄栀子树皮捣碎后,取其汁液染绘即可。在染色过程中,凡绘有蜂蜡处,布纤维被密封,染液渗不进去,但在染色翻动过程中,由于布面折皱,蜂蜡形成裂缝,这些裂缝变化丰富,有粗有细,有曲有直,有疏有密,染液浸入后,即染成誉之为“蜡染灵魂”的冰裂纹,这种冰裂纹变化自然,人工无法模仿,有着很高的审美价值。染色完成后,在沸水中褪蜡,原来绘有蜂蜡的地方则呈现出白色花纹,最后漂洗除去碱性和浮色,晾干,蜡染完成。

常用题材

蜡染

蜡染

自然纹样中的植物纹有菊花、莲花、桃花、兰花、牡丹、石榴、葫芦、向日葵、鸡冠花、浮萍、水草、蕨菜花、辣椒花以及山里无名花卉等纹样,动物纹有牛、龙、鸟、虎、狮、象、鹿、狗、兔、鸡、鼠、凤、雉、山雀、猫头鹰、蝙蝠、蝴蝶、蜜蜂、青蛙、螺蛳、龟、虾等纹样。这些题材都来自贵州少数民族十分熟悉的大自然,但在造型上又不受自然形象细节的约束,而是做了大胆的变化和夸张的艺术处理。这种变化和夸张既准确地传达了物象的特征,又具有相当高的艺术概括能力。

苗族蜡染布 鱼鸟纹

苗族蜡染布 鱼鸟纹

鱼纹在贵州各地的蜡染中都能见到,形态各不相同。革家的鱼纹造型饱满、工整精细;丹寨的鱼纹多与鸟纹、花卉纹互变共生,活泼生动;织金蜡染民族工艺品的鱼纹则已演化成抽象繁杂的曲线造型。榕江蜡染中,鱼更是被赋予了神秘色彩。在鼓藏节第三天,全氏族的男女老少,须身挂麻丝和干鱼跳“米汤舞”,苗家认为鱼命大多子,而麻割后复生,以祈求祖先保佑家族子孙像鱼崽,富贵如涨潮。苗族婚礼中也有捉喜鱼的仪式,是企望子孙繁衍像鱼那样迅速和众多。

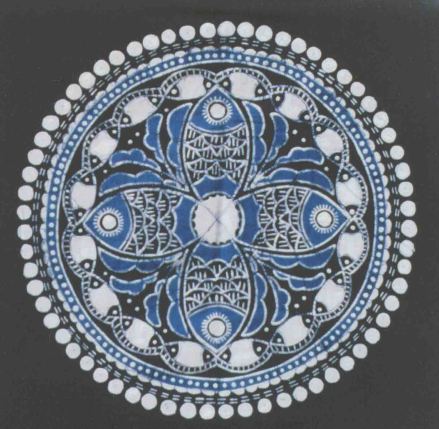

几何纹样在贵州各地的蜡染中都能见到,尤其是贵州西部的六枝、黔西、织金等苗族蜡染工艺品中更为常见。几何纹样包含有十字纹、万字纹、太阳纹、星辰纹、井字纹、水波纹、漩涡纹、铜鼓纹、八角花、牛角纹、回纹以及各方式方形纹等自然物象几何化的纹样,多是他们祖先留传下来的。这些纹样都有古老的传说,以示对祖先的怀念。按习俗,这类蜡染图案是不能随意改动的。尽管几何纹只是由点和线组成,苗族妇女们却能指着这些抽象纹样解释它们描绘的是什么。既有单独图案的明确含义,又有组合图案的象征解释。先民们为生存而采集、耕作,感受到自然界的力量无比强大,于是产生自然崇拜。他们对自然物精心模仿并进行抽象性的创造,寄托热爱生活的情感和祈福消灾的愿望。同时,在狩猎到驯养中对动物的观察和了解也使得他们创造了鸟眼纹、鸟翅纹、虎爪纹、猫脚纹、骏马纹、肠子纹等。虽然是对自然物象的局部模拟,然而,由于高度的抽象和概括,这些图案大都具有超越模拟的意象色彩。另一方面,还有许多几何纹样具有原始巫教性质,如山川纹、田丘纹、湖泊纹、城池纹等。这些都与其先民的生息发展和战争迁徙有关,是对祖先故土的缅怀,是迁徙路线与过程的记录。而那些“苗王印”背牌纹、鸟翅纹、鸟眼纹、蝴蝶纹之类,传说都是祖先的化身或象征,是动物崇拜和祖先崇拜的一种印记。贵州蜡染民族工艺品中的很多纹样都可以从铜鼓上找到出处,例如鼓面中心花纹----太阳芒纹、同心圆、锯齿、云纹、雷纹、线纹、针状纹、鸟纹、鱼纹、瓜米、花瓣、树叶、万字纹、寿字纹、螺旋纹等。这些图案有的在蜡染中保持原样,但更多的时候是根据制作者不同的审美眼光和表现手法,通过不同的组合和变形形成千姿百态的造型;有的随着时代的发展,在蜡染图案中有更新和变异。

许多贵州蜡染工艺品中的造型已经无从考证它所代表的意义。祖辈留下来的蜡染图案,经过苗家妇女世世代代的传承,已经完全内化于她们的思想中,融入到她们的审美观念里,她们信手画来的,就是令我们赞叹惊羡的极富想象力的艺术造型,而问及她画的是什么,或为什么要这样画,她们也难以回答。要读懂这些造型实在是一件非常困难的事。为了从那简单质朴而又妙趣横生的图案中国得到艺术的启迪,我们必须重新掌握一种陌生的语言和思维方式,必须以整个身心投入另外一个远离我们时代的世界中去。

造型特点

蜡染

蜡染

贵州很多地区的蜡染图案具有程式化的题材加工和构图方式,无论是造型轮廓还是图案组合,基本上都是按本民族或本支系所特有的一种程式形式来完成的。从蜡染内容题材上看,无论是互变共生的丹寨蜡染花鸟鱼蝶,还是造型神秘的榕江各类鸟龙,都有其特定的传说与信仰,并具有固定的模式和形象。从构图形式来看,也反映出程式化的特色,往往根据不同的用途而有相应的构图形式,榕江蜡染和黄平蜡染甚至在点蜡时也多是依靠固有的纸样来构图。因此,不同民族、支系及地域的造型构图有着明显的区别。例如,丹寨的蜡染被面和床单,构图形式基本是上下或左右的对称组合,同时又具有散落式的特征。而安顺蜡染民族工艺品构图基本为中心式加多层构图,较为严谨。对比不同时代的贵州蜡染工艺可以发现,经过几代乃至几十代人千锤百炼,构图的基本规律在各地几乎是不变的,因为这种程式化的图式是劳动者集体审美意思的产物,所以具有十分强烈的传承性。

贵州蜡染工艺还充分体现了适合纹样造型的成功运用。贵州少数民族妇女善于依势造型,先安排大的布局结构,然后在不断产生出来的空白处设计新的图形,各种图形之间相互适应、相互穿插,最终将图案布满画面。她们在设计时把每一块画面都当成独立的空间,随形而设计的图形饱满而又富有创意。如丹寨苗族妇女点蜡时,先直接往布上任意绘制图形,在一个图形出现之后,于空白处画第二个图形,完成第二个图形后,又在剩余的空白处画第三个图形。每次剩余后的空白都是一些新出现的不规则的形状,给设计新形带来了难度,但也提供了想象空间。苗族妇女总能根据新出现的形状设计出新的图案,在空白处填上合适的图形。又如榕江蜡染长幡,中心图案是一条蜿蜒起伏的长龙,龙身两侧形成的弧形区域内,则随机填充一些小型图案,如卷龙、飞鸟、青蛙、游鱼等,而鸟翅、鱼身则作适当的变形或增添花叶等内容以适应需填充的区域。因此,她们不用精确计算图案所占的面积,而是随机应变,工巧天成。这种无拘无束、自由自在的创作方法使得贵州蜡染工艺品图案既生动又有序。

贵州蜡染图案在组织上十分讲究视觉秩序,将不同物象处理得多样统一、整齐均衡、满儿不乱,对每个纹样的刻画都照顾到全局效果。点、线、面的配合有致,取舍、夸张、提炼等艺术手法运用恰当,使贵州蜡染工艺品丰富多彩,清新明快,极感染力。如纳雍蜡染民族工艺品,其纹饰由多重弧线和小块面组成,动感强烈,对比分明,是线面组合美的典范。黄平革家蜡染是点线的组合为特色的,效果工整、精细。贵州少数民族妇女还根据自己的审美习惯,通过取舍、提炼、夸张等艺术手法对各种物象进行重新归纳和整理,创造出最具特征的艺术造型。如丹寨蜡染中鸟纹多强调肥壮的鸟身,而舍弃鸟翅的图案。榕江蜡染工艺品中常有夸张鸟眼的造型。纳雍蜡染中,极为抽象的鱼和鸟的造型则是对原有形态的整体化的概括。

贵州蜡染工艺品还表现出人化自然的愿望,少数民族妇女还通过对物象进行添加、改造、打散、重构,然后按照自己的认识和理解,把形象塑造得更理想化。她们不拘泥于对自然的模仿,也不强求图案符合客观的形式和比例,而是依据动物和花卉的各种形态,更具自己的爱好,自由发挥想象力,对客观事物加以提炼和概括,或进行形象的再造,从而创造出各种合体纹样。贵州蜡染工艺品中常常可见一些物象结构并重新组合而成的奇花异兽,或在物象内部添加其他元素,使其特点更明确,形象更优美,形成有趣味的形式感。如丹寨和三都蜡染中,苗族妇女将鸟鸡冠处理成花朵,鸡身变成鱼身等,这些造型虽然有违自然规律,却使得画面效果活泼有趣,天真自然。

贵州蜡染工艺品虽然通常只有蓝白二色,但是因恰当地运用了各种艺术手段,布局合理,结构严谨,动静相宜,摆脱了单色带来的局限性,而显示出丰富层次。这些图案经过一代代少数民族女子的传承和完善,提升了民族整体的审美水平,是她们自由创作的积淀和智慧的结晶。

文化内涵

蜡染

蜡染

贵州蜡染图案是贵州民族历史文化的图式注解。在题材上多选择能代表美好事物的形象,并且都有一系列的理论作依据,如神话、史歌、传说、故事等,陈述了他们之所以选用这些题材的由来,也反映了他们的风俗和审美观念。当少数民族妇女制作蜡染时,神话传说故事的氛围早已暗示着某种心理意识,并且有着某种源自内心确定性的思维定势和价值指向。苗族蜡染图案中,有枫木、蝴蝶作为苗族始祖的传说,有姬宇鸟帮助蝴蝶孵化万物的传说,有狗为人采摘稻种的传说,有姜央兄妹成婚繁衍人类的传说。正是这些神话传说丰富了苗族蜡染的内容,就像西方文艺复兴时期的绘画多来自于圣经题材一样,如果没有这些神话传说的滋润,贵州蜡染也将黯然失色。

在世代传承的贵州苗族蜡染图案中有很多记述苗族先民社会和历史的主题图案,如“黄河”、“长江”、“平原”、“城池”等,生动地描绘了苗族祖先的悲壮迁徙史,苗族蜡染图案因而被誉为“无字史书”。这些图案被视为本民族图解的历史展示与传承,在漫长的迁徙过程中,逐渐分离的苗族群体就是依靠这些图案来牢记他们共同的文化关联,教育后来者不忘祖先故土的。正式因此,这一代代苗家人,不仅活着的人珍视它们,去世的人也必须穿戴着有这些图案的寿服才能下葬,只有这样,死者的灵魂才能返回祖先故地。这些图案对于培养民族意识、保存民族个性起到了重要的作。对于没有文字的民族,则发挥着文化符号的功用,具有历史的认识价值。

在贵州少数民族中,服饰图案是人们交往中首先指认的目标,服饰上的传统纹样往往具有特殊意义和强烈的族群凝聚力,在一定程度上起到了体现群体意识、标识族群文化、协同族群管理的作用。贵州的少数民族尤其是苗族,历史上灾难频繁,经过一次次战乱和迁徙,能够生存下来,完全是依赖族群的同舟共济、患难与共的精神。只有群体的力量,才是保存个体生存的条件,因此贵州的少数民族特别重视同祖、同宗、同支系的团结和行动的统一。同一风格款式的服装以及统一风格的纹样主题是身处这一民族文化内的人们必须无条件接受的,就像一个人无法选择自己的父母一样。正如苗歌中唱到“穿衣同匹布,穿裙同样花,做活同一处,我们团结地方,我们团结村寨,我们走一条路,我们走一座桥,我们转头在一边,立足在一起。”

民族服饰图案的重要标识作用使一些民族和支系在婚姻选择、宗教信仰以及对外交往等方面“只认衣冠不认人”。有的苗族支系甚至不愿与不同服饰的苗族结亲,宁愿到几十里甚至上百里意外的寨子里找服饰相同的苗族通婚。正因如此,苗族妇女才能将服饰原封不动地世代相传,使蜡染等制作技艺代代相传。尽管制作工艺繁杂琐碎,尽管她们并不完全明了纹样的含义和来龙去脉,但她们依然十分投入地织、染,体现了她们对族群、支系文化的认同和尊崇。

随着民族间文化的不断交流,汉族图案也以各种方式传入贵州并未贵州民族所接受和喜爱。贵州蜡染中有很多图案是来自于汉族文化中的。比如,丹寨蜡染中有蝙蝠、石榴、鸟、云、寿字纹、万字纹等文化中的传统图案。安顺蜡染民族工艺品已经基本汉化,成熟的图案中很难再找到苗族传统文化的痕迹。

1981年7月,“中国贵州民间工艺品展览”在丹麦首都哥本哈根展出,以苗族蜡染为主体的图案集《蜡花朵朵》被丹麦国家博物馆作珍品收藏。1982年5月,“中国传统技术展览”在加拿大多伦多市的安大略科学中心隆重开幕,大厅中央,蜡染制作技术最富有艺术性和独创性的一道工序--蜡画表演,吸引了成千上万的观众。人们都以抢先一睹中国苗家姑娘杨金秀精湛的蜡画技艺和娴熟典雅的东方色彩为快,从中领略中华民族数千年古老文明的真谛。他们观赏、赞叹,称苗族的蜡染是真正的“东方艺术之花”,是当代世界民间工艺的最高水平。稍后,苗家姑娘王阿蓉、杨芳先后被邀到美国、香港等地表演蜡画技艺,引起轰动,被誉为“蜡艺师”、“蜡花小姐”。短十、短的数年间,贵州苗族蜡染远播欧洲、亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲,不仅供艺术家们的欣赏、评价,而且在国内外广大人民群众中成为一种生活时尚,产生了强烈而广泛的影响。

为什么从深山中走来的苗族蜡染能一步跨出国门,引起另一个陌生的群体的关注和羡慕并成为流行时尚呢?

这是因为,传统苗族蜡染在现代社会中如同一股清新的风,令现代人感受到人与自然的和谐相处与温馨。它的价值与其说是来自于自身,毋宁说是来自不同社会文化的同构与艺术潮流的推动作用。换句话说,“苗族蜡染作为一种特殊的文化产品,它并不单纯是苗族社会生产功能或自然规律的凝固形式,还渗透着一种普遍的自然因素,即既普通又特殊的个人感受。它属于人类自然禀赋中的心理遗传信息,是积淀于深层的集体无意识”。

苗族蜡染由民间世俗生活走向现代艺术潮流,是两种不同文化自身失落与交互作用的结果。不同的人出于不同的文化背景,引起对苗族蜡染不同文化层次的思考,并共同表现为一种文化回归意识。但是,无论从哪一个角度来看,这种回归意识都不是向其原有文化圈的回归,而是向人类文化深层意识中寻找生命动力的回归;不是对自身文化的留恋与自我陶醉,而是站在历史的角度俯视;不是对这种古老文化艺术形式的猎奇与玩味,而是对艺术真谛的深层探索。

从苗族传统蜡染中汲取灵感,已经成为现代蜡染艺术家、面料设计者、服装设计师们关注的课题。相对传统蜡染,现代的蜡染艺术家更注重表现时代特性,从文化的积累和向更高文明的演化着眼,并主要表现现代科技与社会经济的发展所带来的观念上的新突破,将传统蜡染的神韵与现代时尚生活完美地结合起来。

苗族蜡染

苗族蜡染

埃及

埃及是古代文明的摇篮,它独特的地理位置使其能够同时吸取东西方的各种文化,成为最早步入文明的古国之一。蓝靛在公元前2400年的古埃及及第五王朝就已经作为防腐抗菌剂使用,公元前1世纪的罗马学者普利尼斯在《自然史》中,描写了埃及人浸染织物时用蜂蜡访燃,并称这种方法为“古怪的”,这说明早在相当于西汉时期的埃及,蜡染技艺就已经广为流行了。英国L.W.C.迈尔斯主编的《纺织品印花》中认为,埃及蜡防花布早在公元前1500年已闻名遐迩。因此,埃及应被认为是蜡染的发源地之一。

印度

印度是世界上最早使用棉纤维的国家,而且印度早在公元前5世纪就已有从蓝草中提取靛蓝染棉纺织品的记录,因此棉织品的印染术也可能发源于印度。虽然印度气候潮湿,很难发现古老的织物残片,但从其他地区出土的蜡染棉织物可以判断,印度曾拥有高度发达的蜡染文化。赵丰教授在《丝绸艺术史》一书中考证了新疆民丰地区尼雅出土的绘有半裸女神像的蜡染棉织品,根据神像头后背光具有印度文化的因素,认为蜡染工艺在东汉时已传入中国西部边陲,印度应是蜡染的起源地之一。

中国

蜡染

蜡染

马来群岛

马来群岛蜡染产业的优势使其他也被认为是蜡染起源地之一,美国人费雷斯特所著《蜡染》一书中也提到蜡染发源地在瓜哇,至公元1515年以后,到那里旅行的人才把蜡染技术传到世界各地。

以上这些地区被认为是蜡染的发源地,一方面是因为这些地区限制的;蜡染技术高超且工艺保存完整,另一方面原因是有出土文物或者文献资料可供佐证,至于在已经消失了的文明中是否有蜡染技术就不得而知了。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。