-

东林书院 编辑

东林书院,位于江苏省无锡市梁溪区解放东路867号,又称“龟山书院”,由杨时创建于北宋政和元年(1111年),后废弃;明万历三十二年(1604年)顾宪成等人重建书院并在此讲学,后被魏忠贤下令拆毁;清代书院重建,后改为东林小学;2002年腾退小学,开辟为旅游景点 。

东林书院占地面积13000平方米,建筑面积2800平方米 ,有石牌坊、泮池、东林精舍、丽泽堂、依庸堂、燕居庙、道南祠等建筑。东林书院倡导的“读书、讲学、爱国”的精神,在明末引起全国学者普遍响应,使得书院声名大著;书院在明末党争中是“东林党”成员的聚集地和来源地,是全国政治的焦点,也是江南地区人文荟萃之地、议论国事的主要舆论中心。东林书院内悬挂的名联“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”,得到了全国民众较为广泛的认可 。

2006年5月25日,东林书院被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位 。2010年,无锡市梁溪区东林书院被评为国家AAAA级旅游景区 。

中文名:东林书院

外文名:Donglin Academy

地理位置:江苏省无锡市梁溪区解放东路867号

所处时代:明至清

占地面积:13000 m²

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

开放时间:09:00—17:00

著名景点:石牌坊、心鉴斋、丽泽堂、依庸堂、道南祠

批准单位:中华人民共和国国务院

文物编号:6-0524-3-227

建筑面积:2800 m²

景点级别:AAAA级

门票价格:免费

东林书院

东林书院

元至正十年(1350年),僧人月秋潭在东林书院遗址东北处建有东林庵。

明洪武年间(1368年—1398年),无锡邑人宋子华对东林庵稍作修葺扩大。

明成化二十年(1484年),僧人信谅将东林庵加以重修。

明万历三十二年(1604年),无锡人顾宪成、高攀龙等学者,在朝中因言事被罢免官职后,回到家乡无锡研究传统文化。因讲学需要,积极上呈无锡地方官府,请求在宋代杨时讲学原址修复东林书院。同年四月,无锡地方官批准顾宪成等人的请求,东林书院进行修复工程,工程由顾宪成仲兄顾自成亲自组织督理。同年九月,东林书院修复工程告竣,修复后的东林书院,共占地约16亩,其中基田6亩,院田10亩,均为顾宪成捐资所购;顾宪成担任东林书院山长,进行讲学。

明万历四十年(1612年),顾宪成病逝,高攀龙接任东林书院山长一席。

明天启年间(1621年—1627年),以魏忠贤为首的阉党把持朝柄,弄权乱政,将与东林书院讲学者有联系的正直官员统称为“东林党”人,加以迫害;并大兴冤狱,向全国颁示共309人的《东林党人榜》,进行公开通缉;还编造黑名册,如《东林籍贯录》《东林点将录》《东林朋党录》等;大批东林人士遭到残酷打击迫害,许多人冤死诏狱。

明天启五年(1625年),以魏忠贤为首的阉党下令拆毁全国的书院,尤其是常州府无锡县的东林书院。同年,东林书院主要建筑依庸堂先被拆毁。

明天启六年(1626年)四月,魏忠贤又责令将苏州、常州等处私造书院尽行拆毁,刻期回奏,并以“邸报”形式发布,传檄严令执行;时任无锡知县吴大朴接令,立即来到东林书院,实地监督执行拆毁之事;差役当场坐提易价,仓促变卖,并详细登录领买者名姓、物料名称、数量、银额等,同时备文画册,画押具结,作为题解凭证,以便 “星驰”上报。同年五月上旬,东林书院被全部拆毁,书院院田200亩、书院所占16亩院田等,也经差役现场实际变卖,共折得白银600余两;书院西侧的道南祠,因系用官资建造,是用以表彰纪念书院创始人杨时及其在无锡门人弟子的专祠,故未被拆除。

明天启七年(1627年),崇祯帝即位,惩处阉党,为东林蒙冤诸人平反昭雪。

明崇祯元年(1628年)三月,崇祯帝下诏提学官将各地书院宜表彰者尽行修复。

明崇祯二年(1629年),无锡文人吴桂林得到崇祯帝的诏旨后,独自捐资,在东林书院荒废旧址上恢复修建了丽泽堂三间,修复了院前门墙,题书院门额曰“东林精舍”;并于丽泽堂西侧建来复斋三间,作为自己燕息起居之地,东林书院一度中断的讲学诸事又得以恢复。

明崇祯十三年(1640年),东林书院原址多数建筑仍未获修复,茂草丛生,巡抚张国维助公费银100两,指示无锡县会同地方诸绅或建堂,或赎田,对东林书院进行整饬修复。

明崇祯十六年(1643年),无锡籍官员高世泰任满回原籍无锡,在东林书院讲学。

清代初期(1644年—1700年左右),东林书院讲学修复仍在继续进行,高世泰担任山长并承担讲学工作。

清顺治十年(1653年)秋,常州郡守宋之普政暇亲临东林书院讲学;当时尚无学舍,于是就在东林遗址上搭盖草棚数间会讲;并向高世泰当面建议说:“此地急宜兴复,后死者不得辞责。”

清顺治十二年(1655年)春,高世泰捐资修建了东林书院燕居庙以及三公祠、祭器室、典籍室、再得草庐,同时修葺道南祠与丽泽堂等;经高世泰此次修复后,东林书院除依庸堂这一重要主体建筑尚未修复外,其余大部分明末被毁建筑均得到恢复,书院基本恢复旧貌。

清康熙二十六年(1687年),高世泰之子高菖生、高芷生兄弟发起,会同里中戚朋友好,并呈报官府后,对书院建筑进行了修缮,使讲堂学舍规制较从前更加完备。

清康熙三十二年(1693年)十月至清康熙三十三年(1694年)三月,无锡知县徐永信督理经始书院修复之事,经一年时间工程告竣,东林书院主体建筑依庸堂修复完成。

清雍正四年(1726年),东林书院改属金匮县管辖。

清雍正九年(1731年)春,东林书院各堂斋等进行重修;凡“栋宇之欹者植之,垣墉之缺者完之,黝垩丹漆之漫漶而剥落者新之”;经此次整修油漆后,书院面貌焕然一新。

清雍正十一年(1733年),由无锡人许献等编纂的《东林书院志》计22卷刊行,书中记载了东林书院创建始末、兴毁大端及沿革历史、人物轶事、祠祀典仪、会约规条、碑文典藉等项内容的书院专志;它胪列史事详备,体列完整,内容翔实,是人们认识了解和研究东林书院的必读之书和重要文献。

清雍正十二年(1734年),金匮知县王允谦莅职到任后,即首先捐俸修葺东林书院依庸堂及道南祠。

清雍正十三年(1735年),东林书院依庸堂的西边建有时雨斋四楹,又于依庸堂东侧建寻乐处等。

清乾隆元年(1736年),东林书院丽泽堂修葺。

清乾隆五年(1740年)春,东林书院内易址重建再得草庐,并恢复门外“观海来游”之石坊。

清嘉庆七年(1802年),东林书院修葺。

清嘉庆十八年(1813年),东林书院道南祠修葺。

清道光二十六年(1846年),东林书院修葺。

清道光二十七年(1847年),东林书院内新建东林报功祠。

清咸丰年间(1851年—1861年),东林书院道南祠毁于战火。

清同治七年(1868年),东林书院道南祠重建。

清光绪元年(1875年),时任无锡知县廖纶修复东林书院,并为东林书院道南祠题写匾额;他锐意振兴东林讲会之事,召集地方士绅学人,大会于东林书院依庸堂,并推年长者一人手执《高子遗书》,升座领讲。

清光绪二十八年(1902年),东林书院应旨改为“东林高等小学堂”。

民国三十六年(1947年),东林书院(东林小学)祠宇岁久失修,吴敬恒、华文川、钱基博、钱基厚、顾宝琛、邓肇圻、裘维裕、唐文治等30位无锡文人发起重修,集议恢复明清讲学旧观。

1983年,东林书院文物保管所成立,修复东林书院(东林小学)内丽泽堂、依庸堂、东林精舍、道南祠、碑亭、石牌坊,并恢复部分文革中被毁匾联。

1994年,东林书院文物保管所更名为东林书院文物管理处,修复东林书院(东林小学)内来复斋、晚翠山房、重建大门、石桥、泮池、西廊等。

2002年6月至2004年6月,无锡市人民政府协调搬迁东林书院内的东林小学,并拨专款对东林书院进行全面保护,修缮燕居庙、典籍室、祭器室和三公祠建筑,并对西园、东园进行环境治理,恢复东林书院,作为旅游景区向公众开放 。

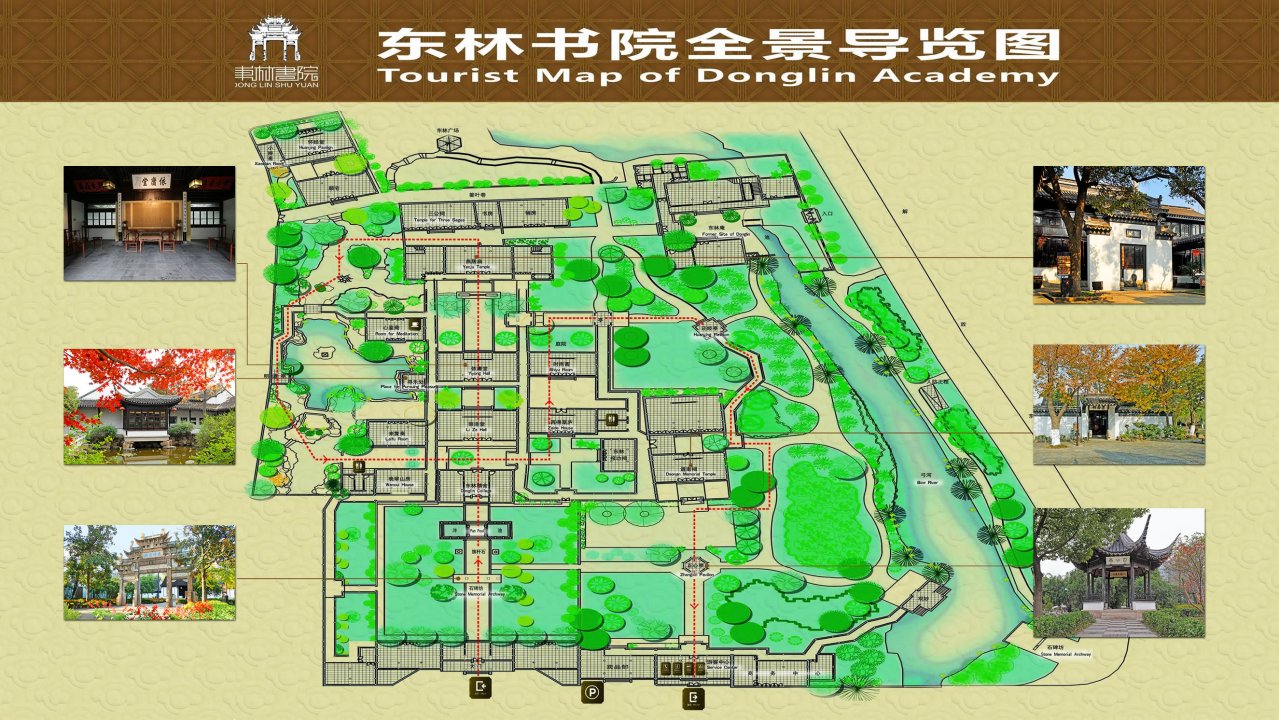

东林书院占地面积13000平方米,建筑面积2800平方米 。进入书院大门后,主要建筑由南向北依次为石牌坊、东林精舍、丽泽堂、依庸堂、燕局庙、三公祠;东路由北向南依次为东林庵旧址、还经亭、道南祠、正心亭;西路由北向南依次为心鉴斋、寻乐处、来复斋、晚翠山房;书院东西两侧都有池塘等景观 。

东林书院全景图

东林书院全景图

书院大门

东林书院大门始建于明万历后期(1604年—1620年),大门计三楹,门上题写有牌匾“东林书院”。大门原在院前七箭河附近,后河塞门废。1994年,重建于此。

东林书院大门上原悬有门联“此日今还再,当年道果南”。此联引用书院创始人宋代杨时典故。他曾撰有《此日不再得·示同学》长诗,勉励学人珍惜时间,刻意攻读,否则时去不返,难以再得。明代书院修复重新开始讲学,所以说“此日今还在”。另外,杨时一次南归时,其师程颢目送他曰:“吾道南矣”。后杨时居东林长期讲学,故曰:当年道果南。原联久佚,现联由无锡著名学者钱伟长重新题写 。

书院大门

书院大门

石牌坊

东林书院石牌坊始建于明万历三十二年(1604年),又称马头牌坊,是东林书院的标志与象征。它位于书院建筑群导入部位,起烘托整个建筑作用,使书院建筑显得庄重、古朴。明天启六年(1626年),阉党毁书院,石坊同时被毁。明代原石坊上题“观海来游”“洛闽中枢”等字样。清康熙年间(1662年—1722年),改建木坊。清乾隆五年(1740年)恢复石坊,坊额上改题“东林旧迹”“后学津梁”字样。此坊为三间四柱五楼构架,通高7.24米。石坊上雕饰有二龙戏珠、丹凤朝阳、狮子滚绣球、鲤鱼跳龙门等精美图案。通体设计合理,结构严谨,是石构建筑珍品 。

石牌坊

石牌坊

旗杆石

东林书院石坊后甬道两侧设有两块旗杆石。此两块方形旗杆石系前代原址遗物,每块约100厘米见方,厚约15厘米。中凿圆孔,孔径25厘米左右。为书院讲学期间悬挂院旗之用。据文献记载,旗杆木制,固定于基石上。旗杆上悬长方形旗帜,东西各一面。西侧旗上有“声彻琼林”四字,东侧旗上有“香飘桂殿”四字。琼林指宋代朝廷在京城汴京琼林苑宴贺新及第进士处。科举时代又称及第为折桂。明代东林讲学又有“东林社”子兼习举业,做到讲学科举两者兼顾,为社会国家培养人才 。

旗杆石

旗杆石

泮池

东林书院泮池始凿于明万历三十二年(1604年)。明代称之为月河。深约2.5米,宽约6米,长约60米,东西横贯道南祠与东林精舍门前,呈半圆形,黄石驳岸,上架桥。其来历与古代学宫前所凿泮池涵义一样。明代泮池现仍深埋地下,距地面约70厘米。1994年,在发掘明代泮池的基础上,改砌方池与拱形小桥,现今泮池仅为原月河的六分之一,深与原河保持一致,是讲学的象征建筑 。

泮池

泮池

东林精舍

东林精舍现址处原为东林书院的内大门,又称为“仪门”。明万历三十二年(1604年)建。明崇祯二年(1629年),无锡人吴桂森重建此门,并题颜曰:“东林精舍”,精舍即指学舍。吴桂森是明代东林书院被毁后应旨修复书院第一人,也是东林书院山长,东林学派学者。现存“东林精舍”“洛闽中枢”砖雕门额均系清乾隆年间(1736年—1796年)遗物,是书院纪念建筑的历史见证 。

东林精舍门额上题写有“洛闽中枢”四字。洛指“洛学”,即北宋二程(颢、颐)之学,因二程兄弟为河南洛阳人,故称“洛”。闽指福建朱熹“闽学”。中枢指重要部分或中心部分。此处喻指东林书院创办人杨时。他系二程高足,朱熹是他的三传弟子,他对宋代理学南传作出重大贡献。他将洛学南传后,成为闽学的鼻祖。朱熹成为理学集大成者。这一砖雕内容,反映了东林学派继承推崇程朱理学的思想主张 。

丽泽堂

东林书院丽泽堂始建于明万历三十二年(1604年)。丽,连接意;泽,水。两泽相丽,万物滋益。此处以丽泽名堂,借喻朋友之间相互切磋讲学。

该堂名由东林首领顾宪成拟取,就是以文会友,以友辅仁。顾宪成指出,学问须大家商量,须用大家帮扶,方可得手。并要求学人并胆同心,细细参求,细细理会,未知的要与剖明,已知的要与印证,未能的要与体验,已能的要与保持。顾宪成强调“实学”“实用”“实益”的务实学风。

明天启六年(1626年),丽泽堂被拆毁,明崇祯二年(1629年)修复。丽泽堂是东林书院会众讲学的重要场所。当时,吴越江南士友及全国各地学人同志联翩来集,会聚此堂讨论,经常师众盈庭,盛况空前 。

丽泽堂

丽泽堂

依庸堂

东林书院依庸堂始建于明万历三十二年(1604年)。即依乎《中庸》之意。此堂为东林书院主体建筑,是东林大会之前举行讲学礼仪之所,被称为东林学派学术领地象征。

依庸堂前悬挂有对联“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”,由东林领袖顾宪成所撰,是东林志士读书讲学而不忘国家安危的真实写照。此联现为廖沫沙于1982年手书 。

依庸堂

依庸堂

燕居庙

东林书院燕居庙于明万历三十八年(1610年)始建。中设几案,奉木主,为祀至圣先师孔子专祠。燕居取自《论语·述而》“子之燕居,申申如也”,即“宴居”,闲居之意。书院为社会私家讲学之所,它有别于府县学宫孔子的“大成殿”,故取“燕居”名祠。

燕居庙东西两侧分别设典籍室、祭器室,是专门贮藏书院经籍图书及祭器乐器之所 。

燕居庙

燕居庙

三公祠

东林书院三公祠始建于清顺治十二年(1655年)。为时任东林山长、无锡人高世泰捐资营构。其功用为专祀明代常州知府、潜江人欧阳东凤,明常州继任知府、漳浦人曾樱,以及明代无锡知县、峡江人林宰三人。他们在明万历至明天启年间(1604年—1627年)为东林书院的修复、道南祠的保护及东林学者后裔受阉党迫害时据理力争,主持公道,一身正气,保护有功,受地方人民爱戴。同时,他们也遭阉党诋毁,皆被列入《东林党人榜》而受到打击迫害。清咸丰年间(1851年—1861年),三公祠被毁。清同治十年(1871年)重建。西一间为书房,东为正殿 。

三公祠

三公祠

晚翠山房

东林书院晚翠山房建于清代(1644年—1911年),民国三十六年(1947年)重修,现建筑为1994年在原址重建。为东林书院讲学书斋之一。晚翠,一般指树木经冬仍保持鲜艳绿色,或日沉西斜之际苍翠景色,此处两者涵义兼而有之。因为,此建筑位于书院主体建筑中轴线西侧长廊外,故与后一层含义较为贴近。山房,本指山中房屋,此处指幽静读书之所。此建筑为三间卷棚顶。内悬挂有前代所题“晚翠山房”匾。另悬柱联曰“茶熟酒香客到,月明风细花开”。

晚翠山房

晚翠山房

来复斋

东林书院来复斋始建于明崇祯二年(1629年)。1994年重新修复。为时任东林山长、学者吴桂森的书斋。明天启六年(1626年),阉党祸兴,东林书院除道南祠外其他建筑全被拆毁。崇祯帝即位后,下旨修复东林书院,因当时人们尚心有余悸,皆环顾不敢响应。无锡人吴桂森得旨大悦,个人单独捐资修丽泽堂及书院内大门,名曰东林精舍。并于丽泽堂西侧建来复斋三楹,作为个人燕息居业地。同时主持东林书院讲学之事。“来复”一名取自《周易》“反复其道,七日来复”。原意指“欲速反之与复而得其道,不可过远,唯七日则来复,乃合于道也。”寓意是借指很快恢复东林讲学之事 。

来复斋

来复斋

寻乐处

东林书院寻乐处位于依庸堂西侧,清乾隆二年(1737年)由金匮知县王允谦构建。为来学者偃息之所。寻乐处由邑人华豫原题名。清代又称得乐处、贤乐处或寻乐斋等。王允谦撰有《寻乐斋记》,其斋名“盖取明道(程颢)先生所得于周子(敦颐)之语也”。意为反复探寻,领悟先贤奥旨,则乐在其中。勉励师众勤奋学业 。

寻乐处

寻乐处

心鉴斋

东林书院心鉴斋始建于明末(约1604年—1644年),为东林书院重要书斋之一,是高攀龙门人、丹阳人周彦文(号季纯)在东林书院就学的专门起居书斋。他于明万历四十七年(1619年)春,决志专住东林书院,长期就学高攀龙,并将高攀龙日常讲授微言奥旨,记录成帙。其所撰《东林景逸高夫子论学语序》一文,即于明天启四年(1624年)岁季冬望日“书于东林书院心鉴斋中”。其所辑录高氏论学语被收入《高子遗书》中。其内容对于学之脉络,道之源委,知性复性,本体工夫等均有补益作用 。

心鉴斋

心鉴斋

东西长廊

东林书院东西长廊始建于明末(约1604年—1644年),采用中国古代常见的“廊院制”组合形式,即书院讲学主体建筑轴线两侧以长廊连接,使各堂室斋舍内外相通,晨启昏闭,晴雨通行,较为方便。同时,各院落的空间组合自然又富有变化,对陶冶学人情操起到良好作用。此廊明天启五年(1625年)被阉党拆毁,清康熙年间(1662年—1722年)修复。民国三十六年(1947年)又加重修。现廊内壁间置有书院明、清以来历代重修碑刻二十余方。其中另有明代文征明著名《停云馆法帖》原石三方及东林学者邹之麟墨迹之碑,为明代书法精品 。

东西长廊

东西长廊

小辨斋

东林书院小辨斋为顾允成在无锡城中读书讲学处。顾宪成兄弟为方便东林讲学,在书院建成后次年,即明万历三十三年(1605年)由顾宪成仲兄顾自成督理建造。与顾允成同年,明代著名戏剧家汤显祖撰写斋记,云:用小辨斋“以名其居,称名以小而取数大”。顾允成著述《小辨斋偶存》一书亦由此斋得名。顾允成系东林八君子之一,他性格好静,平常角巾布鞋,衣食简朴无华。望之如木鸡,其言呐呐。唯对世道人心、王霸、义利、忠佞、儒释等大是非,斤斤计较,针芒辨析,从不含混。顾允成于明万历三十五年(1607年)六月下旬,病逝于此斋内。享年五十四岁 。

小辨斋

小辨斋

再得草庐

东林书院再得草庐于清顺治十一年(1655年)由无锡人高世泰建。草庐因杨时诗作《此日不再得·示同学》而命名。为清初学者、时任东林书院山长高世泰读书讲学的场所。高世泰为高攀龙之侄,生于明万历三十二年(1604年),他辞官归里后“主东林书院三十余年”讲学。于清康熙十六年(1677年)卒,享年七十三岁。是明清鼎革之际、东林建筑修复与讲事振兴的承先启后的重要人物。另外,清雍正刊本《东林书院志》一书亦于清雍正十年(1732年)三月上浣编定完稿于再得草庐内。

再得草庐

再得草庐

时雨斋

东林书院时雨斋位于依庸堂东。清乾隆二年(1737年)由金匮知县王允谦构建。清雍正四年(1726年),无锡县东境析置金匮县,东林书院由无锡县改属金匮县管理。王允谦就任金匮知县后构建此斋,以为乡邑士子课艺休息之地。此斋为清代正式课习举业之所,标示书院讲学向官学转化开始。该斋所建,时值夏五月,天久不雨,甫落成而雨适至,邑绅华豫原颜曰“时雨斋”。王允谦撰有《时雨斋记》。这是地方官府对修讲所、增师儒、注重培养人才的具体反映 。

道南祠

东林书院道南祠始建于明万历三十二年(1604年),为祀书院创始人、宋代学者杨时及其弟子门人专祠。因杨时南归故里时,其师程颢目送之曰“吾道南矣”,故取“道南”名祠。意将道学传之南方。该祠当年用官资建造,系无锡地方乡贤祠之一。明天启年间(1621年—1627年)阉党毁书院,道南祠获存。计有大门、前堂、享堂等。道南祠内祀宋代杨时及明清东林学者等约八十余人,均经官府批准入祠。是标榜前贤、激励后学的重要场所。东林开讲事,各地官员、学者人等均入祠中,拜谒先贤 。

道南祠

道南祠

东林报功祠

东林报功祠于清道光年间(1821年—1850年)建。为专祀宋至清代历朝对东林书院修复、保护、捐助等地方各界有功之官佐、宿儒、士绅、贤达等。该祠建成,当年延请李鸿章题书祠名,由邹鸣鹤撰记,由当时锡邑书法名家邹安鬯(畅)书碑。原碑现仍存祠内 。

东林报功祠

东林报功祠

东林庵旧址

东林书院到了元代时一度荒废。僧人月秋潭在书院遗址偏西处建东林庵。明成化二十年(1484年)僧信谅重修。当时东林庵四周遍植桃花,清明时节,游人如织、骚人兴会,为无锡城东著名赏桃胜地,因而有“东林庵里看桃花”之谚语广为流传 。现存东林庵旧址。

东林庵旧址

东林庵旧址

弓河

明代(1368年—1644年),东林书院东侧有一内护城河,因形似弓背而名“弓河”。原河随历史变迁已被填没。2004年重新修复开挖,因客观条件限制,恢复其中的200米及明式码头,其南端尚保存有明代弓河黄石驳岸约25米。高攀龙曾作诗“闲来观物妙,静后见人亲”,因此码头命名为“观妙”,两旁悬挂对联“云开青嶂峰当笔,水落银河月是弓”。书院东侧以弓河为界,不设围墙,使典雅秀丽的东林旧迹直接呈现于路人眼帘 。

弓河

弓河

正心亭

东林书院正心亭内所悬匾额仿原无锡孔庙前牌楼上匾额复制,原匾现存无锡市博物馆内。匾额上纪念旌表的皆为无锡历代科举中的优秀考生。无锡共有五名状元、三名榜眼、六名探花、六百多名进士,并有“一榜九进士”“六科三解元”等美谈。东林先贤顾宪成、高攀龙、叶茂才名列其中 。

正心亭

正心亭

收藏文物

东林书院是“无锡市东林书院(无锡市薛福成故居)”博物馆的一部分,博物馆共藏有文物107件 ,其中,东林书院内藏有典籍、碑拓、瓷器、书画等多项文物。

东林书院藏碑拓包括《五人墓碑记》碑拓、《邵宝孝子祠四咏》碑拓、钱泳刻王绂《墨竹图》碑拓、钱泳刻《熹平石经》碑拓、《洛神赋十三行》清代碑拓、《高攀龙题秋圃晨机图》碑拓 。

东林书院藏瓷器包括龙泉三族炉(明)、哥釉笔砥(清)、淡描青花碗(明)、青花狮纹罐(明)、人物纹八角形马蹄杯等 。

东林书院内藏书画包括东林课徒图(现代)、高攀龙画像(清代)、顾皋梅花立轴(清代)、顾允成绢本设色画像、明史忠正公书联、墨拓忠宪公像等 。

展出内容

《东林八君子展》

东林书院陈列有《东林八君子》展。东林书院在明万历三十二年(1604年)重修时,由无锡本邑人顾宪成、顾允成、高攀龙、安希范、叶茂才、刘元珍,及武进人薛敷教、钱一本讲学其中,时称“东林八君子”。东林八君子为官清廉,锐意图新,凡正俸以外的贿赂,或上缴,或救灾,决不入私囊;东林八君子要求革除朝野积弊,振兴吏治;东林八君子忧国忧民,敢言直谏,虽居水边林下,却仍志在世道,讲学之余,往往间或议及朝政,裁量人物。东林八君子开创了自由讲学的风气,以及文人讲实学、重实用、议朝政的先河。东林书院内陈列的《东林八君子》展览展示了八君子的生平事迹、道德品行 。

《东林廉政官员展》

东林书院内陈列有《东林廉政官员展》 。

《东林老照片展》

东林书院内现有《东林老照片展》,展示清末和民国年间东林书院及东林小学的老照片。清末,受西学东渐影响,中国教育步入近代化进程。按照规定,因府州县乡邑,公私现有之书院、义学、社学、学塾,皆改为兼习中西之学校,省会之大书院为高等学,府州县之书院为中等学,义学、社学为小学。清光绪二十八年(1902年),东林书院应旨改为“东林高等小学堂”。以后历经校名更迭。

东林书院藏有自清宣统元年(1909年)至民国三十七年(1948年)东林学子早年影像。照片成像质量较高,均使用进口座机,察司、天赛等德国镜头拍摄,底片使用玻璃叶片。部分照片装裱较为精良,使用进口卡纸封底 。

《东林学子展》

东林书院内设有《东林学子展》。清光绪二十七年(1901年)十一月,清廷下诏,将全国的书院改设为学堂。清光绪二十八年(1902年)五月,东林书院改为东林高等小学堂。同年十月一日,东林高等小学堂开学,由陶云祖任总耋,后由东林书院最后一任山长陶世凤继任。东林这方古老的学苑沃土,在读书、求实、关心国事的精神鼓舞下,走出了较多的著名学子和拔尖人才。如无产阶级革命家秦邦宪;社会学家、经济学家陈翰笙;经济学家薛暮桥;作家钱钟书;中国音乐史学家、民族音乐家杨荫浏;中国工程院院士季国标、侯芙生;美国人工智能专家钱天闻;经济学家王寅生;数学家孙克定;计量学家王世瑄;运动健将惠均、丁玲玲等 。

《中国著名书院展》

东林书院陈列有《中国著名书院展》,展示有岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院、东坡书院、莲池书院、五峰书院等几座中国书院的介绍,供观众对书院的传统及其精神有深入系统的了解 。

艺文

对联

东林书院依庸堂内悬挂的对联“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”由顾宪成所撰。顾宪成强调,在研究学问之余,仍然要关心天下事,所以他讲学的时候经常会评议朝政。此句上联将读书声和风雨声融为一体,既有诗意,又有深意。下联有齐家治国平天下的雄心壮志。风对雨,家对国,耳对心,对仗工整,连用叠字,如闻书声琅琅。这副名联,后被广为传诵,成为许多学仁人志士的共同心声和座右铭 。

诗词

《和韵》

(明)王问

莲蓉湖上锡城东,旧是先生讲学宫。

性善已闻推孟子,道名端为阐中庸。

春生绛幄横经坐,寒压桥门立雪从。

遗址久芜今复振,今人千载仰高风。

《游惠山山诗》

(清)康有为

少读明学案,倾仰在东林。

高顾抗崇节,千仞振芩岑。

《敬题泾阳先生闱卷墨宝》

(清)梁启超

举业论才事已衰,行间正气尚崔巍。

亡明未是东林罪,为有书生作党魁。

名称由来

东林书院的名字由其创始人杨时所取。杨时十分喜爱江西庐山东林寺的风景名胜,曾撰有《东林道上闲步》一诗,曰:“寂寞莲塘七百秋,溪云庭月两悠悠。我来欲问林间道,万叠松声自唱酬。”

北宋政和元年(1111年),杨时在地方官的陪同下,到访常州、无锡等地,发现无锡城东门内古木森天,与他曾居住过的庐山东林寺相似,便在无锡地方官李夔的帮助下,开办书院讲学,名曰“东林书院”。

清代无锡地方学者认为,杨时撰作此诗,“斯言也,有道存矣。及归而讲道锡邑,其地即以‘东林'名。”这就是东林书院名称来历的一种说法 。

讲学礼仪

东林书院讲学时有会约仪式,每年一大会,或春或秋,临期酌定。先半月遣帖启知。每月一小会,除正月、六月、七月、十二月祁寒盛暑不举外,二月、八月,以仲丁之日为始,会各三日。愿赴者至,不必遍启。每会推一人为主,说“四书”一章。此外,有问则问,有商量则商量。凡在会中,各虚怀以听。

相关人物

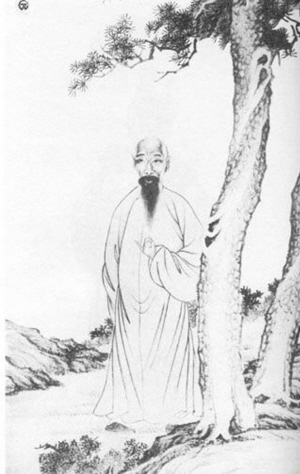

杨时

杨时(1053年—1135年),字中立,号龟山,东林书院创始人,南剑将乐(今福建将乐)人,宋熙宁九年(1076年)进士,曾官浏阳徐耀萧山知县,龙图阁直学士。先后学于程颢、程颐。北宋知名理学家。一生主要在我国东南各地游学。他于宋政和元年(1111年)至宋建炎三年(1129年)在常州及东林书院讲学达18年之久。对北宋理学南传贡献较大。著有《龟山集》等 。

顾宪成

顾宪成

顾宪成

顾允成

顾允成(1551年—1607年),字季时,号泾凡,顾宪成的弟弟,常州府无锡县(今江苏无锡)人,东林书院的主要复建者之一,东林八君子之一。明万历十四年(1586年)进士。历任北直隶保定府学教授、国子监博士、礼部主事等。性耿介,自厉名节,因言事谪官归里参与东林讲学。著有《小辨斋偶存》等 。

高攀龙

高攀龙

高攀龙

安希范

安希范(1564年—1621年),字小范,常州府无锡县人,东林八君子之一。明万历十四年(1586年)进士。曾授行人、进礼部主事等。因上疏朝廷用人不当,权臣挟私植党,辅国误事等,被斥为民。性恬静简易,参与东林讲学。著有《天全堂集》 。

叶茂才

叶茂才(1560年—1631年),字参之,号闲适,常州府无锡县人,东林八君子之一。明万历十七年(1589年)进士,曾官刑部主事、南京太仆少卿等。因建言被排斥自引归里,参与东林讲学。性恬淡,寡嗜好。著有《兴至吟》《旁嚣止嚣录》等 。

刘元珍

刘元珍(1568年—1619年),字伯先,号本孺,常州府无锡县人,东林八君子之一。少苦贫,勤于理生,能体人情。明万历二十三年(1595年)进士。曾官南京礼部主事,因建言被贬秩调极边,后被除名。参与东林讲学。著有《依庸絮语》《东林志稿》等 。

薛敷教

薛敷教,字以身,号玄台,常州府武进县人,东林八君子之一。明万历十七年(1589年)进士,东林八君子之一。曾官凤翔教授、国子监助教等。因言事弃官省亲归里。平常禔身严苦,垢衣粝食,终身不受人馈。但识见机敏,参与东林讲学。著有《浮弋集》《泉上杂语》等。卒年59岁 。

钱一本

钱一本(1546年—1617年),字国瑞,号启新,常州府武进县人,东林八君子之一,明万历十一年(1582年)进士。除庐陵知县、福建道御史。因争国本被斥为民,归至东林讲学。尤精《周易》之学。著有《像象管见》等。卒年71岁 。

秦邦宪

秦邦宪(1907年—1946年4月8日),又名博古,江苏无锡人,无产阶级革命家,曾是东林小学的学生。民国十四年(1925年)加入中国共产党。民国十九年(1930年)起,历任全国总工会宣传部干事、共青团中央宣传部长、共青团中央书记、中共中央政治局委员、中共临时中央总书记。民国三十五年(1946年)3月,作为中共代表之一,赴重庆与中国国民党谈判。同年4月8日,与王若飞等在返回延安途中,因飞机失事罹难。享年39岁 。

钱锺书(1910年11月21日—1998年12月19日),著名作家、学者,江苏无锡人,曾在东林小学学习。曾任中国社会科学院副院长,文学研究所研究员。他创作的长篇小说《围城》家喻户晓,是现代文学的经典之作。《管锥篇》《谈艺录》是他的学术研究成果,闻名海内外。钱钟书学贯中西,掌握多国文字,治学严谨,富于创新,其知识的渊博、学问积淀的深厚、见解论述之精辟,使学术界为之惊叹 。

杨荫浏

杨荫浏(1899年—1984年2月25日),出生于江苏无锡,曾在东林小学学习。著名中国音乐史学家、民族音乐家、乐律学家,中央音乐研究所所长、教授、中国艺术研究院顾问。曾先后被选为中国音乐家协会第一、二、三届理事会,曾任中国音协民族音乐委员会主任。中国文学艺术家联合会第三、四届全国委员会委员、中国人民政治协商会议第三、四、五、六届全国委员会委员。杨荫浏先生堪称“中国音乐一代宗师” 。

东林书院由无锡市东林书院和名人故居管理中心管理,该管理中心由原无锡市东林书院管理中心、原无锡市钱钟书故居管理中心、原无锡市名人故居管理中心、原无锡市薛福成故居管理中心四家事业单位合并而成,为正科级单位,由无锡市文化广电和旅游局管理。除东林书院外,该中心主要管理的景区还有薛福成故居、钱钟书故居、秦邦宪故居、张闻天旧居、 顾毓琇纪念馆 。

东林书院在宋明时期,是中国江南地区的理学传播中心。东林书院在讲习之余,间或指陈时弊,裁量人物,锐意图新,自称“东林人”,引起朝野倾慕,当时海内学者很多以东林书院为楷模,书院享有“天下言正学者首东林”之美誉。

东林领袖顾宪成所撰“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”这副对联胸怀远大抱负,已被广为传诵,成为许多学人、志士的共同心声和座右铭。东林书院在中国政治、思想、文化及教育史上均占有一定地位。

东林先贤为官清廉、讲学风、讲正气、躬行实践、锐意图新及热忱的爱国思想是中国古代的优秀文化遗产的一个重要组成部分。其倡“实学以救世、视天下为己任”的东林精神延绵四百余年而生生不息 。

1956年10月,东林书院被江苏省人民委员会公布为江苏省级文物保护单位 。

2006年5月25日,东林书院被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位 。

社会活动

2004年,东林书院被评为“江苏省爱国主义教育基地先进单位” 。

2005年,东林书院获“无锡市爱国主义教育基地电视专题片展播活动”一等奖 。

2006年5月,东林书院被评为2004—2005年度“假日新视野”活动优秀组织单位 。

2007年3月,东林书院文物管理处被评为2006年度无锡市爱国主义教育基地建设管理工作先单位 。同年,东林书院获“‘东林之魂’爱国主义教育——无锡市未成年人思想道德建设工作十大品牌提名奖” 。

2008年6月,东林书院文物管理处被评为2005—2007年度江苏省“七彩的夏日——未成年人暑期系列活动”先进单位 。同年,东林书院文物管理处被评为2008年度无锡市“放飞快乐、健康成长——未成年人暑期系列活动”先进单位 。

2009年3月,东林书院文物管理处被评为“‘假日新视野’活动先进集体” 。

旅游服务

2003年,东林书院被评为“无锡旅游十八景” 。

2005年10月23日,东林书院被评为“国家AAA级旅游景区” 。

2006年,东林书院文物保护项目在首届江苏省文物保护优秀工程评比中获“工程组织奖” 。

2007年,东林书院被评为无锡市平安旅游景区 。同年,东林书院文物管理处获“‘无锡是个好地方’城市形象讲解大赛优秀组织奖” 。

2009年2月,东林书院文物管理处被评为“2007—2008年度创建旅游行业文明单位”工作先进单位 。

2010年,无锡市东林书院被评为“国家AAAA级景区” 。

2021年8月,无锡东林书院被江苏省文化和旅游厅公布为“江苏‘运河百景’标志性运河文旅产品” 。

地理位置

东林书院位于江苏省无锡市梁溪区解放东路867号,北邻保利广场,东近古运河(护城河),向西为无锡市中心三阳广场。

东林书院旧址

开放时间

东林书院的开放时间为每日09:00—17:00,16:45停止入园 。

门票信息

东林书院免费对外开放 。

交通信息

地铁

乘坐无锡地铁2号线,在东林广场站下车,1号口出,即到达东林书院 。

公交

乘坐无锡公交3路,3路区间、15路, 55路,57路,501路,701路,705路,712路,767路,东林书院(光大银行)站下车,即到达东林书院 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。