-

纬度地带性 编辑

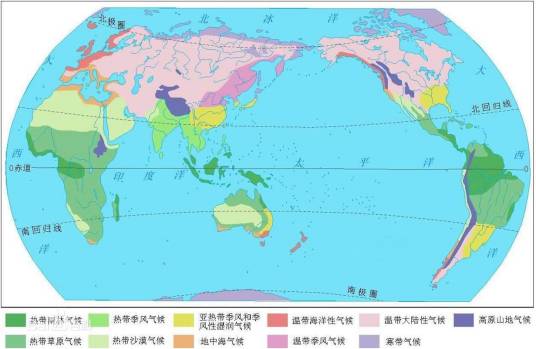

指气候、水文、生物和土壤等自然要素以及自然带大致沿纬线方向带状伸展并按纬度变化方向逐渐更替的分布规律。

中文名:纬度地带性

外文名:Latitudezonality

地带性规律:人种、海洋、气候等

形成原因:地球球状导致太阳辐射分布不均

基础:热量变化

区域:西北地区水平方向的变化显著

提出者:亚历山大·洪堡

自然环境的纬度地带性以热量为基础,气温从低纬到高纬逐渐降低,从赤道至极地分为:热带、亚热带、温带、亚寒带、寒带等不同热量带。

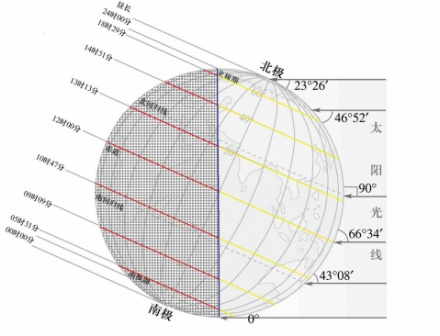

正午太阳高度的纬度差异

正午太阳高度的纬度差异

由于黄赤交角的存在,使太阳直射点在南北回归线之间移动,造成温度的纬度地带性季节差异。在北半球,夏季分异和缓,冬季分异巨大。我国北方的哈尔滨与海南岛的三亚纬度相差近30°,7月份平均气温相差不足10°C,都是郁郁葱葱的夏日景观;1月份气温相差40°C以上,一边是冰天雪地,一边是热带风光依旧。

纬度地带性对农业生产有直接的影响。种植业中作物的生长受热量条件的制约,作物的类型、生长期和熟制与温度有着密切的关系。畜牧业、林业、养殖业和海洋渔业也都不同程度地受纬度地带性制约。

热量带 | 指标 | 物候特征和主要农作物 |

|---|---|---|

寒温带 | 大于10°C积温: <1 700°C | 一季早熟作物 |

中温带 | 1 700~3 500°C | 一年一熟,春小麦为主,产甜菜、亚麻 |

暖温带 | 3 500~4 500°C | 两年三熟,冬小麦为主,产苹果、梨 |

亚热带 | 4 500~8 000°C | 作物一年两熟,水稻为主,产桑、竹、茶等 |

热带 | >8 000°C | 喜温作物全年生长,一年三熟,水稻为主,产咖啡、剑麻、橡胶等 |

纬度地带性间接影响社会经济发展水平。温带、亚热带具有优越的农业生产环境。世界古代文明的发源地都集中在这些地带,它为人类的社会发展奠定了基础。这些地带具有最适合人类生活和居住的环境。世界人口20万以上的城市有72.6%集中在温带范围,而炎热的热带和寒冷的极地地区人口分布则相对较少,社会经济发展受到影响,相对落后与温带、亚热带地区。

人类属于脊椎动物门、哺乳动物纲、灵长目、人科、人属、人种。人种是遣传上有共同体质特征的人类群体。在人种内、按照体质特征分成不同的人种群体。研究人的体质差异在生产上、医疗上、国防上有重要价值。服装鞋帽业、眼镜业、国防装备业等都要结合人体特征设计。

陆地景观的纬度地带性

赤道地带气温高,降水多,形成赤道雨林区。赤道地带上坡中细菌和微生物活动旺盛,分解有机质。土壤中缺乏腐殖质,残剩大量氧化铁和氧化铝,铁的氧化物使土壤有典型的红色。这里植物茂盛,有橡胶、油棕、可可、咖啡、金鸡纳霜等经济林本。哺乳动物和其他动物种类繁多,亚马孙河流域有动植物100万种。其中,鸟类有1800种·占世界名类品种的五分之一。赤j萱耐林区两侧有赤道季耐林区,土壤以红壤化土壤为主,多抽水、橡胶、咖啡等经济林木,动物多有蹄类和猛兽。

海洋的纬度地带性

从大洋表层到200m深度范围内,受纬度地带性的强烈影响。大洋由北至南可以分为七个纬度带北极带、北温带、北热带、赤道带、南热带、南温带、南极带。北温带见到的动物在南温带也可以见到,这种现象称两极性分布。

气候的纬度地带性

气温的地理分布对霜冻、降雪、冰雹、地温、冻土等气候现象育决定性影响。气温是划分热带、温带和寒带等气候带的主要根据。

温度的纬度差异和地球向转结合,形成不同的气压带和行星风系。赤道地区获得太阳能量多·空气增温上升,形成赤道低压带,又称赤道无风带,偶尔有变化不定的狂风。赤道地区空气上升后,到对流层顶,向南北方向流动,到南纬30与北纬30°附近,高空大气下沉,形成副热带高压带。赤道低压带与副热带高压带间是信风带·空气由高压带向低压带流动。在科里奥利力作用下。北半球形成东北信风,南半球形成东南信风。南纬60°与北纬60°形成副极地低地带。副热带高压带与副极地低压带同形成西风区。在科里奥利力作川下,北半球以西南风为主、南半球以西北风为主。到了两极,又出现高压。极地风以东风为主。

洋流形势与人气环流比较接近。赤道地区形成赤道流。在纬度30°与60°间形成西风漂流。洋流强化了大气环流对气候带和自然带的影响。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。