-

方块壮字 编辑

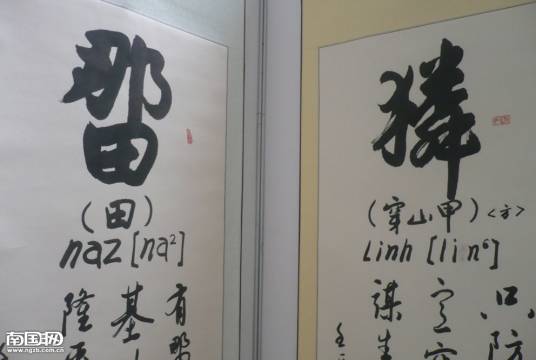

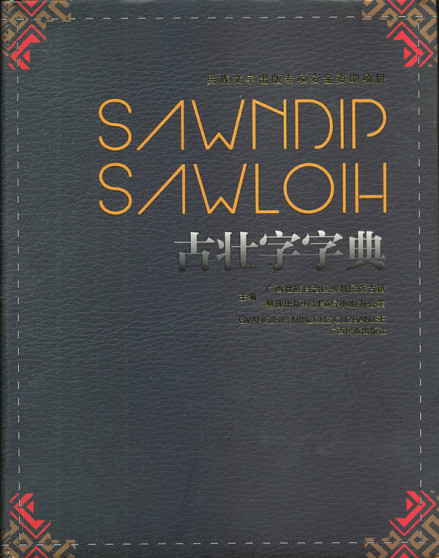

方块壮字,又称生字、土俗字,也叫古壮字,大致起源于唐代,是由壮族一些受汉文化教育的文人(也包括巫师)借助汉字或汉字的偏旁部首所创造的。壮字又称古壮字,是壮族人民为了书写壮语借用汉字的字型或结构创造的文字。壮语叫做 sawndip,直译为“生字”,是未成熟文字的意思。最初创造的时代不明确,但7世纪已经存在,已知最早记录是唐代689年的石碑《六合坚固大宅颂》,迄今起码有1300年以上历史。根据民间流传的经文、诗词等书面记录,1989年编写的《古壮字字典》收载大约4900个字和大约1万种异体字。因为1957年以后,壮语有了应用罗马字的壮文,几乎不使用方块壮字,但广西的一些地名上还沿用方块壮字。

中文名:方块壮字

别名:生字、土俗字、古壮字

产生于:唐代

使用范围:中国壮族聚居区

壮文:sawndip

借:是借汉字或汉字的偏旁部首。仿:是模仿汉字六书中的方法。创:是再创造文字。

大体有如下12种构字方式:

1、借用,即直接借用汉字。有借音和借义两种。借音是借用汉字的正音或谐音来记录壮语字。另一种是借音借义字。是既借音又借义的字。

2、形声,是利用汉字的偏旁部首和意符组合而成的字。

3、双声

4、会意,是利用汉字本体的意义,加上一些特殊的符号,或者是以两个以上的汉字合并而成的字。

5、反切

6、象形,依物赋形,依事描样,以简单而富有概括力的笔画,勾画出物体的基本形象。

7、截部

8、添笔(包括“指事”)

9、减笔

10、转音

11、笔画

12、融体

古壮字字典

古壮字字典

古壮字产生的年代,学术界大多认为是从唐代开始。最早发现的古壮字是上林县的两块唐碑《澄洲无虞县六合坚固大宅颂碑》和《智城碑》,这两块唐碑分别使用了些许古壮字。

唐永淳元年(682年)澄洲(治所在今广西上林县)刺史韦敬办撰写的《澄洲无虞县六合坚固大宅颂》碑文中,就有(⿱夕一)、榃等字,这些已成为形、声、义统一的、结构固定的文字。到了宋代,土俗字的运用更加广泛,据范成大于淳熙二年(1175年)所著的《桂海虞衡志》载:“边远俗陋,牒诉券约专用土俗书,桂林诸邑皆然。今姑记临桂数字。虽甚鄙野,而偏傍亦有依附。□(音矮),不长也。□同(音稳),坐于门中,稳也。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。