-

秦腔 编辑

秦腔(Qinqiang Opera),别称“梆子腔”“陕西梆子” ,中国汉族最古老的戏剧之一,起于西周,源于西府。成熟于秦。 国家级非物质文化遗产之一。

古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。秦腔成形后,流传全国各地,因其整套成熟、完整的表演体系,对各地的剧种产生了不同程度的影响,并直接影响了梆子腔成为梆子腔剧种的始祖。秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚,技巧丰富。

2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。非遗编号:Ⅳ-16。

中文名:秦腔

别名:梆子腔

批准时间:2006年5月20日

非遗级别:国家级

申报地区:陕西省

非遗类别:传统戏剧

非遗编号:Ⅳ-16

雨村话剧

雨村话剧

秦腔,是起源于古代陕西、甘肃一带的汉族民间歌舞,是在中国古代政治经济、文化中心长安生长壮大起来的,经历代人民的创造而逐渐形成,因周代以来,关中地区就被称为“秦”,秦腔由此而得名。因以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”,因以梆击节时发出“恍恍”声,俗称“桄桄子”。

清人李调元《雨村剧话》云:“俗传钱氏缀百裘外集,有秦腔。始于陕西,以梆为板,月琴应之,亦有紧慢,俗呼梆子腔,蜀谓之乱弹。”“乱弹”,词在中国戏曲声腔中的含义很多,过去曾把昆曲、高腔之外的剧种都叫“乱弹”,也有曾把京剧称为“乱弹”,也有的剧种以乱弹命名,如温州乱弹、河北乱弹,便更多的仍用在以秦腔为先、为主的梆子腔系统的总称上。

秦腔历史悠久,明代万历间(1573—1620年)《钵中莲》传奇抄本中,有一段注明用“西秦腔二犯”的唱腔演唱的唱词,且都是上下句的七言体,说明秦腔在当时或在那以前不但形成,而且已外传到其他地方了。

秦腔

秦腔

喷火

喷火

秦腔脸谱

秦腔脸谱

清代是秦腔的繁盛时期。秦腔的鼎盛时期在乾隆年间(1736—1795年),这个时期,全国很多地方都有秦腔班社,仅西安一地共就有三十六个秦腔班社,如保符班、江东班、双寨班、锦绣班等。康熙四十四年(1705年)前后出现的张鼎望《秦腔论》,乾隆年间(1736—1795年)严长明《秦云撷英小谱》、吴长元《燕兰小谱》、周元鼎《影戏论》,都是较有影响的论述秦腔著作。《秦云撷英小谱》载:“西安乐部著名者凡三十六。”这些班社均为秦腔班社,每个班社均拥有一批有影响的艺人。乾隆、嘉庆年间(1736—1820年),秦腔演员魏长生曾三次到北京演出,使京腔六大班几无人过问,不少昆曲、京腔艺人改习秦腔。此后半个多世纪,秦腔几乎一直是北京舞台上的一个重要戏曲剧种,同时也是流行全国许多地区的剧种。就清代有关史料统计,当时除山海关以外的东北三省尚未有秦腔的足迹外,其他各省都有流行。在流行过程中,秦腔与其他戏曲形式和民间艺术结合,逐渐递变形成各地多种多样的梆子声腔剧种,秦腔在各地流行的地位遂被代替而渐趋缩小。至清末,又变成流行于西北一带的地方剧种。

1912年,在西安成立了以“移风易俗”为宗旨的陕西易俗社,对秦腔剧目、音乐唱腔、表演艺术、导演、舞台设计等方面进行了一些革新,并大量编演反映资产阶级民主革命的新剧目。在此影响下,山东、河北、天津、甘肃、宁夏等地,都相继成立了仿陕西易俗社建制的戏曲团体。如山东、河北、天津的易俗社、甘肃的化俗学社、平乐学社、宁夏的觉民学社等。易俗社曾先后两次赴北平、武汉和甘肃等地演出。西安先后成立的还有三意社等秦腔班社。

秦腔

秦腔

新中国成立后,陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆五省、区陆续在县级以上建立了专业秦腔剧团,至20世纪80年代初,共达三百多个,其省属剧团有陕西省戏曲研究院秦腔团、甘肃省秦腔团、宁夏回族自治区秦剧团、青海省秦剧团(后改为西宁市秦腔剧团)、新疆维吾尔自治区猛进剧团。此外,各地还建立戏曲学校,为繁荣秦腔艺术积累了大量的人才资源。

语言

秦腔可分为东西两路,西路入川为梆子;东路在山西为晋剧,在河南为豫剧,在河北为河北梆子。秦腔可以称为“百戏之祖”。

秦腔

秦腔

秦腔的唱词语言节奏也是非常丰富的,唱词结构是永言体,唱词的句子按照表现思想内容的需要有长有短,但其句式基本上可归纳为十字句、七字句、五字句、散文句等。常见的有十字句和七字句,也就是整出戏词如同一首无韵诗歌一样排列整齐。

唱腔

秦腔

秦腔

秦腔的唱腔为板式变化体,也就是以一个曲调为基调,通过节拍、节奏、旋律、速度等的变化而形成一系列不同的板式。秦腔唱腔包括“板路”和“彩腔”两部分,板路有二六板、慢板、箭板、二倒板、带板、滚板等六类基本板式。彩腔,俗称“二音”,音高八度,多用在人物感情激荡,剧情发展起伏跌宕之处。秦腔用假嗓唱出,其中的拖腔必须归人“安”韵,一句听下来饱满酣畅,极富表现力,这也是秦腔与其他地方戏曲不同的地方。

秦腔的板式和彩腔每部分均有欢音和苦音之分。 苦音腔最能代表秦腔特色,深沉哀婉慷慨激昂,适合悲愤,怀念、凄哀的感情。欢音腔欢乐明快,刚健有力,擅长表现喜悦、明朗的感情。秦腔宽音大嗓,直起直落,既有浑厚深沉、悲壮高昂、慷慨激越的风格,同时又兼备缠绵悱恻、细腻柔和、轻快活泼的特点,凄切委婉,优美动听,为广大群众所喜爱。秦腔的艺术表演形式多样,表演技艺质朴、粗犷、细腻、深刻,富有夸张性,生活气息浓厚,程序严谨。

音乐

秦腔曲牌分弦乐、唢呐、海笛、笙管、昆曲、套曲六类,主要为弦乐和唢呐曲牌。秦腔的音乐伴奏,向称四大件,以二弦为主奏,人称秦腔之“胆”。琴师在秦腔戏班中具有重要地位,常坐于舞台前场后部正中,伴奏音乐擅奏老调,音高为“三眼调”,三十年代后改用出调(即下把拉法)。秦腔的伴奏分文场和武场。所用的乐器,文场有板胡、二弦子、二胡、笛、三弦、琵琶、扬琴、唢呐、海笛、管子、大号(喇叭)等;武场有暴鼓、干鼓、堂鼓、句锣、小锣、马锣、铙钹、铰子、梆子等。

角色

秦腔的角色分类有“十三门二十八类”之说,即角色分为四生、六净、二旦、一丑等13门,又称“十三头网子”。而这13门又可细分为28类。 秦腔的表演自成一家,生旦净丑,各有千秋。其突出特点主要体现在演唱时,须生、青衣、老旦、花脸多角重唱,所以也叫“唱乱弹”。民间有“东安安西慢板,西安唱的好乱弹”之说。这些生角的大板乱弹,长达数十句之多。如《白逼宫》中的汉献帝的器音乱弹,要唱五十多句,讲究唱得潇洒自然,优美动听,民间称为“酥板乱弹”。此外,作为武净的花脸讲究架子功,以显威武豪迈的气概,群众称之为“架架二”。

绝活

秦腔的表演技艺非常丰富,身段和特技应有尽有,常用的有趟马、拉架子、吐火、扑跌、扫灯花、耍火棍枪背、顶灯、咬牙转椅等。神话戏的表演技艺,更为奇特而多姿。如演《黄河阵》,要用五种法宝道具,如量天尺、翻天印,可施放长串焰火,金交剪能飞出许多蝴蝶。这些技巧的运用是为了烘托舞台气氛,增强戏剧效果。秦腔的演出是以唱、坐、念、打为中心的综合表演。每个表演手段都必须始终在歌舞化、程式化、戏剧化、节奏化的特性中完成,演员在舞台上的动作,加上配乐,可以让观众感受到现实的感觉。

秦腔的表演特点还体现在音乐伴奏上。其伴奏乐队俗称“场面”,分文场和武场。伴奏乐队是文场在舞台左侧,武场在舞台右侧。传统的秦腔伴奏以板胡为主奏乐器,人们称之为“秦腔之胆”,发音尖细清脆,最能体现秦腔板式变化的特点。

乐器

秦腔最主要的伴奏乐器是板胡,发音尖细清脆,极富节奏感。此外,文场还有二弦子、二胡、笛、三弦、琵琶、扬琴、唢呐、海笛管子、大号等,武场有暴鼓、干鼓、堂鼓、句锣、小锣、马锣、铙钹、铰子、梆子等。

装扮

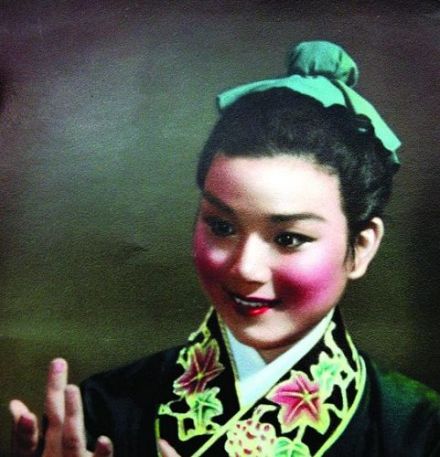

秦腔脸谱绘制风格古典独特,体系完整,与京剧脸谱、川剧脸谱并称中国三大脸谱系统,且对国粹京剧脸谱的形成与发展影响深远。秦腔脸谱,作为秦腔戏曲艺术的固有组成部分,有它自身的一套完整体系,多年来一直保持。

服饰

秦腔剧照

秦腔剧照

观众通过戏中角色所穿服饰的色彩,大致可以了解和判断他们的年龄、身份、贫富、少壮及其基本性格和情感。

道具

秦腔舞台布置可简可繁,既可以是村中竹木台,两盏煤气灯,也可以是城中大戏院,灯火辉煌。秦腔演出秦腔道具设计巧妙、大气,变幻莫测。一套一桌二椅,或数套一桌二椅,可以变幻无穷无尽的环境支点:既可以裸桌裸椅,代表门窗墙壁,表现陋室寒窑的冷落凄情;反之,也可以装饰得极尽奢靡,创造皇宫的富丽堂皇。一个包袱、一根棍棒、一顶毡帽、一块笏板,可以扎制各种物品和造型,或者一无所有,或者应有尽有。到了现代,则可以用纸扎出满树桃花,惟妙惟肖,或者火车、飞机、大炮一起上。

秦腔所演的剧目有神话、民间故事和各种公案戏。它的传统剧目丰富,已抄存的共2748本。备受观众喜爱的曲目有《春秋笔》《八义图》《紫霞宫》《和氏璧》《惠凤扇》《玉虎坠》《麟骨床》《鸳鸯被》《射九阳》《哭长城》《伐董卓》《白蛇传》《梵王宫》《法门寺》《铁公鸡》《长坂坡》《卖华山》《临潼山》《斩单童》《取洛阳》《三娘教子》《柜中缘》《反延安》《破洪州》《三上殿》《献西川》《王贵与李香香》等。

秦腔因其流行地区的不同,流行于关中东部渭南地区大荔、蒲城一带的称东路秦腔;流行于关中西部宝鸡地区和天水一带的称西路秦腔;流行于汉中地区的称为南路秦腔;流行于西安一带的称中路秦腔。

甘肃秦腔主要流传在甘肃全境及周边宁夏、青海、新疆,酒泉地区秦腔分布在肃州、金塔、瓜州、玉门、敦煌等五个县市区。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,甘肃秦腔艺术剧院有限责任公司、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司、陕西省戏曲研究院、新疆生产建设兵团猛进秦剧团获得“秦腔”保护单位资格 。

传承价值

秦腔是以汉族文化为主体,并与其他民族文化融合之产物,可以说是古代丝绸之路上诸族音乐文化交流的结晶,是中华民族文化宝库中一支奇葩。

秦腔是华夏民族文化的瑰宝,是戏曲音乐文化发展的根基,它深刻诠释了汉文化的发展,成为了中华民族精神财富的组成部分。

秦腔是民族文化的活化石,它为研究汉族文化、追踪古老艺术形式提供了重要的线索。

秦腔承载着广大西部地区人民的精神寄托,是人们互相交流情感的一种方式,充分体现了它的历史性和现实功能。

传承现状

20世纪80年代以来,秦腔受到现代文化的巨大冲击,专业演出团体生存艰难,优秀演艺人才缺乏,传统表演技艺正面临失传的危险。

传承人物

马友仙:女,汉族,1944年4月生,祖籍陕西省渭南市合阳县,成长于陕西省咸阳市。2009年6月,马友仙入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,陕西省申报。马友仙为秦腔艺术流派“马派”创始人,国家一级演员,国务院授予“有特殊贡献艺术专家”证书。

贠宗翰:男,汉族,1940年1月生,陕西省咸阳市人2009年6月,贠宗翰入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,陕西省申报。贠宗翰为国家一级演员。

李爱琴:女,汉族,1939年4月生,陕西省西安市人。2009年6月,李爱琴入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,陕西省申报。李爱琴为国家一级演员。

肖玉玲:女,汉族,1939年12月生,陕西省西安市人。2009年6月,肖玉玲入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,陕西省申报。肖玉玲为秦腔“肖派”创始人,国家一级演员。

康少易:男,汉族,1941年5月生,陕西省西安市人。2009年6月,康少易入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,陕西省申报。康少易为秦腔武生唯一传人,国家一级演员。

吕明发:男,汉族,1923年3月生,陕西省宝鸡市人。2009年6月,吕明发入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,陕西省申报。吕明发主工须生戏,为国家一级演员。

余巧云:原名余葆贞、余宝珍,女,满族,1932年3月生,陕西省西安市人。2009年6月,余巧云入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,陕西省申报。余巧云为秦腔艺术流派“余”派的创始人,国家一级演员。

保护措施

剧院机构

就整个西北地区而言,甘肃省秦剧团、宁夏银川市秦剧团、新疆猛进秦剧团、乌鲁木齐市秦剧团、天水市秦剧团和陕西省戏曲研究院,西安易俗社、三意社、尚友社、西安市五一剧团合并为西安秦腔剧院有限责任公司,兰州市则将原来的兰州市秦剧团、兰州市豫剧团合并为兰州市艺术剧院有限责任公司。

研究机构

2007年10月8日,宝鸡·天水“西秦腔”研究会在宝鸡成立,由陕西省戏剧家协会主办,宝鸡市剧协与天水市剧协协办的“西秦腔”研讨会,旨在更好地传承戏曲传统文化,抢教与保护非物质文化遗产,推广“西秦腔”的挖掘、整理、保护工作,丰富现代中国秦腔文化宝库。

2018年1月6日,教育部正式公布第一批全国普通高校中华优秀传统文化传承基地名单,西安交通大学秦腔项目入选。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,“秦腔”项目保护单位陕西省戏曲研究院、甘肃秦腔艺术剧院有限责任公司、新疆生产建设兵团猛进秦剧团、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司评估合格。

举办节会

秦腔名家

秦腔名家

20世纪80年代初,陕西省委、省政府就提出了“振兴秦腔”的口号,并成立了陕西省振兴秦腔指导委员会,从而使得一系列扶持政策相继出台,一系列振兴秦腔的活动相继举办,达到了“出人出戏、传承发展”的目的。为此,陕西在近年推出了全省中青年演员演唱大赛、传承人交流传习展演、首届陕西“文华奖”秦腔电视大赛、“陕西文化周”等活动。2014年9月和10月,陕西又举办了首届丝绸之路国际艺术节、第七届陕西省艺术节,涌现出了一批艺术作品,同时一批优秀艺术人才脱颖而出。

对外展示

秦腔

秦腔

2009年9月26日,陕西秦腔博物馆在西安交通大学正式开馆。馆内陈列的500多件展品,分概述、演出剧目等13个板块进行介绍,使秦腔这一古老的艺术全方位展示在世人面前。

人才培养

2012年4月8日,是陕西省戏曲研究院发展史上里程碑式的纪念日。由西安交通大学和陕西省戏曲研究院联合开办的“西安交通大学戏剧学院”在研究院挂牌,这标志着一个新纪元的到来。西安交通大学戏剧学院将以戏曲专业的艺校生、预科生、本科生和硕士研究生为培养目标,着力培养剧目创作、表演、导演、作曲、演奏、灯光、舞美设计制作、戏剧研究等全方位的专门人才,把“秦腔学府”打造成秦腔发展的“超级航母”,为戏剧事业的发展发挥自己应有的力量。

荣誉表彰

1998年,陕西省戏曲研究院创作演出的现代戏《迟开的玫瑰》,历获“文华奖”“中国艺术节大奖”“五个一工程奖”“中国戏剧节优秀剧目奖”“曹禺戏剧文学奖”等国家级大奖,并荣登2005—2006年度国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”榜首,同时被中宣部确定为2006年全国优秀文艺作品,受到表彰。

2009年5月,秦剧《大树西迁》获“中国戏剧奖·优秀剧目奖”。

2005年,天水秦剧团创作演出的大型现代秦剧《山里红》参加第三届中国秦腔艺术节,荣获金奖。

重要活动

2000年11月3日晚,首届中国秦腔艺术节在西安人民剧院开幕。期间,还举办了梨园书画展、戏剧脸谱展、秦腔艺术教育成果展、秦腔名家风采摄影展等活动,并且举行了2000年曹禺戏剧文学剧本奖颁奖大会,展开戏剧与秦腔艺术理论研讨,对70余篇论文进行了评奖。

重要演出

2019年10月2日,参加由文化和旅游部、北京市人民政府主办的2019中国戏曲文化周2日在北京园博园开幕。

2009年5月,秦剧《大树西迁》进京为共和国60大庆献礼演出,参加第十一届中国上海国际艺术节,赴厦门参加第十一届中国戏剧节。

2000年,宁夏回族自治区秦剧团在首届中国秦腔艺术节上演出《狸猫换太子》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。