-

缂丝 编辑

缂丝,又称“刻丝”,是中国传统丝绸艺术品中的精华。是中国丝织业中最传统的一种挑经显纬,极具欣赏装饰性丝织品。缂丝其实并非真的用刀来雕刻,这是一种以生蚕丝为经线,彩色熟丝为纬线,采用通经回纬的方法织成的平纹织物:纬丝按照预先描绘的图案,不贯通全幅,用多把小梭子按图案色彩分别挖织,使织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕,类似刀刻的形象,这就是所谓“通经断纬”的织法。古人形容缂丝“承空观之如雕缕之像”。苏州缂丝画也与杭州丝织画、永春纸织画、四川竹帘画并称为中国的“四大家织”。2006年5月,苏州缂丝织造技艺入选第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年9月,缂丝又作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。代表性传承人有王金山、王鹏巍、马惠娟、范玉明、华惠英、陈文。2021年5月24日,定州缂丝织造技艺列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目保护名录 。

中文名:缂丝

外文名:kesi

别名:刻丝

文化遗产:苏州缂丝织造技艺

遗产类别:传统手工技艺

遗产级别:国家非物质文化遗产

申报单位:江苏省苏州市

拼音:kè sī

缂丝

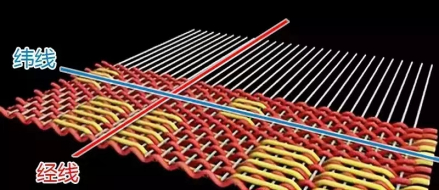

缂丝是一种经彩纬显现花纹,形成花纹边界,具有犹如雕琢缕刻的效果,且富双面立体感的丝织工艺品。缂丝的编织方法不同于刺绣和织锦。它采用"通经断纬"的织法,而一般锦的织法皆为“通经通纬”法,即纬线穿通织物的整个幅面。

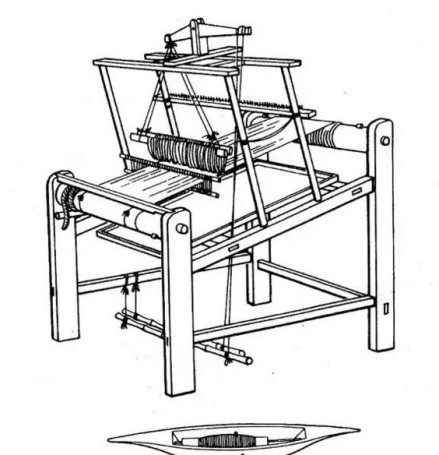

缂丝机

缂丝机

缂丝能自由变换色彩,因而特别适宜制作书画作品。缂织彩纬的织工须有一定的艺术造诣。缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。即:本色经细,彩色纬粗,以纬缂经,只显彩纬而不露经线等。由于彩纬充分覆盖于织物上部,织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。

通经断纬织法

通经断纬织法

古人形容缂丝“承空观之如雕镂之像”。旧时刻丝著录所说的“ 通经断纬” ,即指此意。其成品的花纹,正反两面如一。

缂丝技艺起源于河北定州在宋代以后不断发展,至清代缂丝业中心已移至苏州一带,所用彩色纬丝多达6000种颜色,采用缂丝法临摹的名人书画,工艺精湛、形象逼真。缂丝制品至今仍然被作为高级工艺品生产、收藏。

首先是缂丝作品大多是一种集体创作的作品,后人判断这类作品价值的高低只能看其作品本身的工艺和艺术价值;

其次是缂丝的创作往往很费功夫和时间,有时为了完成一件作品需要几个月乃至一年以上,所以,一件缂丝作品的完成往往倾注著作者大量的心血;

再次,缂丝作品具有很高的观赏性。许多缂丝作品既有平涂色块的平缂,也有构图造型的构缂、齐缂。

缂丝作品一般立体感很强,加上缂丝作品的题材都是人们喜闻乐见的,故其艺术和观赏价值完全可以和名家书画分庭抗礼,甚至有所超越。

从缂丝作品在拍卖场上的迭创新高的表现看,未来缂丝作品再创佳绩是可以预期的。

据日本学者藤井守一先生研究考证,中国的缂丝织物远在彩陶土器时期(公元前2500年左右)就已存在,到商代(公元前1600年~公元前1046年)缂丝织物制作已很精良。(仅从史料词汇中探寻,没有实物无法证明,缂丝最早出现于何时尚待考证)。

中国新疆楼兰古城汉代遗址中曾出土“中西(域)混合风格”缂丝毛织品。

1972年在湖南长沙马王堆汉墓中又发现了缂丝毛织物,其制作极为精美。

二十世纪初,曾在亚洲进行过三次深入探险考古的英国文物大盗斯坦因(Marc Aurel Stein 1862~1943年)所著的《新疆之地下宝库》中,推测缂的工艺由来已久,作为一种特殊工艺的缂丝最早来自西域少数民族的缂毛。

公元前138年,张骞通西域,互通有无,“丝绸之路”上往返的丝织品中,主要有绢、绸、锦、缎、绫、罗、纱、绮、绒、缂等。

1973年,在新疆的吐鲁番阿斯塔那古墓群中出土的一件十分珍贵的缂丝腰带,中国的考古学家考证是公元7世纪的舞俑腰带,就是中国目前发现的最早的一件缂丝实物。

缂丝起源于何时已很难考证,但从传世的实物来看,早在中国汉魏之间就有了。在蒙古出土的有汉代“山石树”丝织的残片,它的织造方法“通经断纬”,与北京双塔出土的宋缂丝“紫汤荷花”完全一样。

缂丝工艺发展到唐朝时期,在东西方文化交流的背景下不断发展和完善。当时的制作多为丝带等实用品。缂织技法一般以平缂为主,花地之间的交接处尚有明显的缝隙即“水路”。

此外,也有掼、构和搭梭等缂织法。唐代缂丝的纹样题材一般以简单的几何形花纹为主,色彩主要是平涂的块面,还没有使用晕色匹配,故色彩层次不够丰富,但有的已使用金线作地纹,增强了装饰效果。

北宋时期

北宋的缂丝前承唐代,但花纹更为精细富丽,纹样结构既对称又富于变化,并创造了“结”的戗色技法。

缂丝多用作书画包首或经卷封面,最为流行的是南北朝以来皇亲贵族常用缂丝为书法大家王羲之、王献之的上乘作品做装裱,如《二王书录》。这些摹缂正如卞永誉所言的那样:“文倚装成,质素莹洁,设色秀丽,画界精工,烟云缥缈,绝似李思训。”

至北宋晚期,受皇帝的趣味和宫廷院画的影响,缂丝从实用和较单纯的装饰领域脱窠而出,转向层次较高的欣赏性艺术品的制作。在北宋与南宋的更替之时,随着政治中心和经济的转移,缂丝也由北方生产地定州,迁移到了南方苏杭一带,故有“北有定州,南有松江”。

南宋时期

缂丝《莲塘乳鸭图》

缂丝《莲塘乳鸭图》(王金山复缂)

缂丝《莲塘乳鸭图》(范玉明复缂)

南宋时,江南的缂丝生产也已有一定规模。缂丝作品大都摹缂名家书画,缂丝技艺也在各地的能工巧匠的攀比创新中灵活运用掼、构、结、搭棱、子母经、长短戗、包心戗和参和戗等多种技法,纬丝色彩不断增加,纬丝的松紧处理灵活。南宋缂丝名家朱克柔缂织的《莲塘乳鸭图》(现藏上海博物馆),缂丝高手沈子蕃缂织的《梅鹊》、《清碧山水》(现藏北京故宫博物院)等作品,构图严谨,色泽和谐,人物、花鸟生动活泼,工丽巧绝,具有自成风韵的独特艺术风格。尤以朱氏的技法最佳,使得中国历史上的著名的艺术理论家宋徽宗赵佶对她极为推崇,在她的织品《碧桃蝶雀图》上亲笔题诗:“雀踏花枝出素纨,曾闻人说刻丝难。要知应是宣和物,莫作寻常黹绣看。”可谓达到了中国古代缂丝艺术发展的第一次高峰。靖康以后,京城迁都临安(现杭州),成为政治、经济、文化的中心,随着迁都,很多名工巧匠也被带到了南方,缂丝就在这个时期开始,在松江、苏州一带流行并得到发展,后基本集中于苏州陆慕、蠡口、光福一带,一直流传至今。沈子蕃、吴圻都是苏州(吴郡)这一时期的名工巧匠。自汉至隋唐,渐趋成熟。

元代

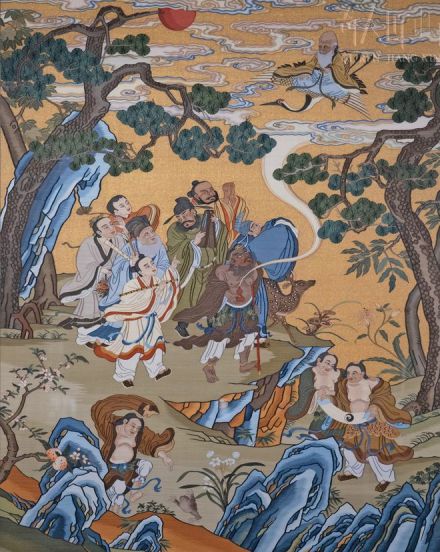

元代 瑶池献寿图

元代 瑶池献寿图

明代

明代,朝廷力倡节俭,规定缂丝只许用作敕制和诰命,故缂丝产量甚少。明宫廷“御用监”下设“缂丝作”,以管理缂丝的生产。但宣德朝后,随着国力的富强,禁令渐弛,织造日多,并重新摹缂名人书画,“南匠北来效技呈能,制作之精不亚宣和”。至明成化年,缂丝生产已再趋繁盛,作品主要产于苏州、南京和北京等地。缂丝艺术风格深受江南文人绘画的影响,多摹缂当时名家的画稿如缂丝艺人吴圻、朱良栋、王统等缂织沈周、唐寅、文征明等人的画稿即名噪一时,其中缂丝《瑶池献寿图》、缂丝《沈周蟠桃仙图》等佳作终为宫廷所收藏。

缂丝生产被皇室垄断,技艺的装饰意味就显得尤为浓厚了,创造出凤尾戗和双子母戗等新的技法,甚至在纬线中掺合了孔雀的翎毛等珍贵材质显示皇家风范。这一时期正值中国服饰发生巨大变化的时刻,江南地区也出现了小型作坊之间的经济竞争,高档面料也在不段尝试新的方法,质地也越发的柔软,“明缂丝”就这样应运而生了。此时江南缂丝已经有了相当规模,并形成了自己的风格。当时,苏州齐门外陆慕镇已有一批艺人,从事缂丝织造。名工朱良栋缂制的《瑶池献寿图》(现藏于北京故宫博物院),轮廓清晰,尤为冠绝。明代缂丝最大的特点,一是御用缂丝,进献朝廷,制作皇帝的龙袍。北京十三陵地下宫殿出土的皇帝龙袍就是一例。二是把写实与装饰相结合,内容有山水、花鸟、人物和书法等,以小幅册页为主,富有装饰性;尤其缂织人物,前所未有,可称得上一大创举。名家吴圻缂织的沈周《蟠桃仙》和《戏婴图》,人物开相全系缂织,形态生动,栩栩如生,呈现了缂丝艺术的独特风格。

从明万历年间到了清朝的康乾时期,江南的丝织业被皇权牢牢的控制着,缂丝也成为了皇权的象征。明清的龙袍衮服、宫闱之内的日用品、官员等级象征的标志——官补,无不是缂丝中的上品佳作。缂丝在大清朝也得到了很好的发展,出现了双面缂、毛缂丝和缂绣混合法(即融和了缂丝、刺绣、绘画等多种工艺)。

清代

清代,缂丝艺术品均采用缂、绘相结合,别具一格,创作出一批精巧工细的作品,如缂丝艺术品《三星图》、《八仙庆寿图》等。特别值得一提的是,清代,采用诗文通篇缂于幅面的比比皆是,如《御制三星图》上截缂乾隆皇帝的“三星颂”和《岁朝图》,下截蓝色隶书乾隆御制岁朝诗,文字书法缂织精细,显示了名工巧匠的高超技艺。

时至晚清,随着国势衰弱,中国近代战乱不断,缂丝工业出现了濒临绝种的状态,缂丝粗劣之作充斥于市,即便宫廷所用之物也罕有精品。

解放后

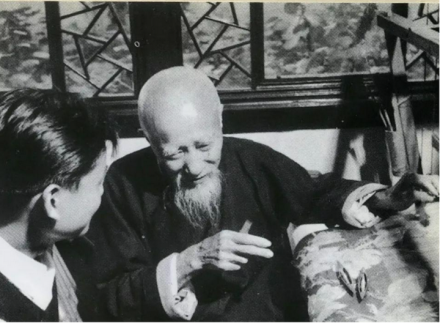

王金山(左)与恩师缂丝名师沈金水(右)

解放后,在党的“保护、提高、发展”的方针指引下,缂丝枯木逢春。1954年成立了“苏州市文联刺绣生产小组”(苏州刺绣研究所前身),邀请了两位缂丝老艺人沈金水、王茂仙进行缂丝制作。1956年又在民间发展了一批缂丝人员,同时招收了一批青年学徒,当时共有二十多人,二十多台缂机。先后缂织了《玉兰黄鹂》、《牡丹双鸽》、《博古图》和《双鹅梅竹》(现藏于南京博物院)等一批缂丝艺术品。20世纪60年代,缂丝艺术有了进一步发展。1962年苏州刺绣研究所缂丝艺人俞家荣在继承传统的基础上,首次创新了一幅缂丝作品《天坛》,他以一张摄影作品为蓝本,在缂织时吸收了西洋画的特点,大量增加了色线,运用多种戗色技法。整幅作品轮廓精确、线条挺括,富有光感、质感、立体感,获得了很高的艺术效果。隔年,该所王金山等3人,应北京故宫博物院邀请,进故宫复制宋代的缂丝作品。王金山在故宫里整整用了三年多的时间,先后复制了南宋缂丝名家沈子蕃的《梅鹊》、《青碧山水》和缂丝名家朱克柔的《牡丹》、《蝴蝶山茶》等,复制作品真假难分,受到专家的高度赞扬。20世纪70年代

七十年代建立苏州缂丝厂 中间为王金山

七十年代建立苏州缂丝厂 中间为王金山

宋庄绰《鸡肋篇》:“定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木杼上,随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之如雕镂之象,故名刻丝。”

明初曹昭《格古要论》称“刻丝作”曰:“宋时旧织者,白地或青地子,织诗词山水,或故事人物花木鸟兽,其配色如傅彩,又谓之刻色作。”

中国宋代刻丝大盛,据《清秘藏》所记有“楼阁”、“龙水”、“百花攒龙”、“紫宝阶盛地”、“紫大花”、“五色簟文”等等数十百种。明代宫中设刻丝匠专事御用刻丝物品,中国民间以吴市出品为巨擘,清乾隆刻丝亦复大盛,且极精好。嘉道之后,则日形衰落,甚至无人业此矣。

《红楼梦》所记尚能窥其“盛况”也。《红楼梦》第五一回:“ 凤姐命平儿将昨日那件石青刻丝八团天马皮褂子拿出来,给了袭人。”第七十一回:“内种只有江南甄家一架大屏十二扇,大红缎子缂丝‘满床笏’,一面是泥金‘百寿图’,是头等的。”

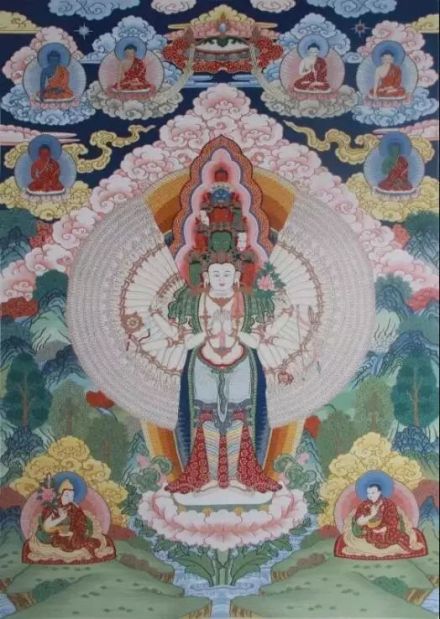

缂丝千臂观世音菩萨

缂丝千臂观世音菩萨

缂丝是中国传统丝绸艺术品中的精华。中国传统的丝织工艺品之一。这是一种经彩纬显现花纹,形成花纹边界,具有犹如雕琢缕刻的效果,且富双面立体感的丝织工艺品。缂丝的编织方法不同于刺绣和织锦。它采用“通经断纬”的织法,而一般锦的织法皆为通经通纬法,即纬线穿通织物的整个幅面。

缂丝的工艺流程,一般有16道工序:落经线、牵经线、套筘、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、箸踏脚棒、扪经面、画样、配色线、摇线、修毛头。

王金山双面异色异样 缂丝《寿星图》

王金山双面异色异样 缂丝《寿星图》

20世纪80年代,王金山又精心缂织了一幅异色异样缂丝力作《寿星图》台屏,正面图案以银色为底,缂出一位手持龙头拐杖的老寿星。那寿星身穿绛红色长袍,面带笑容,和蔼可亲。右上方有一枚仿清代大画家任伯年的印章;反面图案以金色为底,缂有一个玄色的篆体“寿”字;左上方有一枚仿清代大画家吴昌硕的印章;在这两枚印章下面,有一枚王金山的印章。作品构图新颖,图案精巧,色彩典雅,观者无不叫绝,作品现藏于中国工艺美术珍宝馆。还有在中国工艺美术大师徐绍青的指导下,缂丝艺人俞家荣等缂织的仿明《十二章团龙福寿如意衮服》复制品,长1.36米,腰围2.26米,袖口0.60米,金黄色底,纹样以十二团龙为主,其四周有云纹、海浪、海珠、金锭、银锭、飘带和轮、伞、盖、花、鱼等,遍身有256个寿字,310只蝙蝠,217个如意等。龙体用孔雀线缂织,共用了黄、蓝、朱、绿、褐等28种色线,金线耗用黄金12两,织造工艺超过原件水平,系罕见的精美的缂丝品,1984年荣获中国工艺美术百花奖金杯奖,现陈列在北京定陵博物馆。同时还创新了缂毛缂丝《牡丹》台屏,双面缂绣艺术品《熊猫与白猫》等,这些缂丝艺术品高雅秀丽,情趣盎然,在国内外展出,倾倒了各界人士。

缂丝工艺极为精湛,在唐代已登峰造极了。一幅上等宫廷缂丝作品,已能使用上纯金线,纯银线,孔雀羽毛等多种名贵的材质进行交汇缂织,再配以部分的手工刺绣,整幅作品雍容华贵,巧夺天工。缂织的技艺在刺绣及织锦工艺品中已达顶峰,没有什么可超越的技艺空间了。

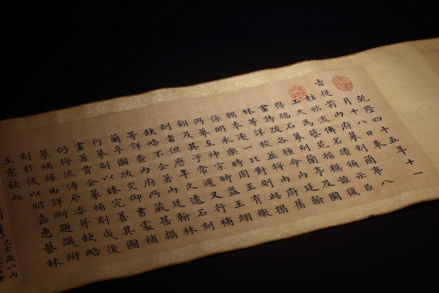

《钦定补刻端石兰亭图帖缂丝全卷》

《钦定补刻端石兰亭图帖缂丝全卷》

相对其它艺术品来说,缂丝的庸品极少。因为仿制实在是太难了。要造假缂丝作品,成本和难度比任何工艺品要大得多。仅一方巾大小的上等作品,就包含上千种渐进色,需高级技师耗费数月的时间方可完工。技术的含金量,复杂的工艺流程,要求极高的工艺环境加上此等绝活后继乏人,使得缂丝的价值正扶摇直上。

种类:传统手工技艺

编号: Ⅷ─15

名称:苏州缂丝织造技艺

申报城市:江苏省苏州市

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,江苏省苏州市的王金山为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

2009年9月28日联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上,缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。

2021年5月24日,定州缂丝织造技艺列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目保护名录 。

朱克柔

朱克柔的缂丝画则以花鸟见长,所缂之花鸟、湖石坡地等无不真实细腻,惟妙惟肖。画面在丝光变化之下,意境更为隽永秀逸,气韵灵动,让观者真切地感受到丝之魅力,画之精神。朱克柔留有传世品7件,上海博物馆藏《莲塘乳鸭图》是唯一一件尺幅宽阔的巨幅作品。

沈子蕃

沈子蕃,名孳,出生于1086年的定州孟庄,卒于1165年,享年79岁,至今定州还有他家祠堂和缂丝坊。在1127年北宋灭亡后,在1128年的定州抗金斗争中,被定州太守河北兵马大元帅、抗金英雄陈遘保护、护救离开定州(另有专文记述),落户在江苏吴郡(苏州),在苏州北部沈思桥安家落户,开始了他南方的缂丝事业,也正如《中国丝绸通史》说的“由定州传入内地,逐渐为内地所接受。”

吴圻

吴圻,明代吴门(今江苏苏州)人,字尚中。紫禁城乾清宫中藏缂丝沈周蟠桃仙图轴即为吴圻摹缂沈周画作之作品,现藏台北故宫博物院。

朱良栋

朱良栋,明代长洲(今江苏苏州地区)人。紫禁城乾清宫藏缂丝瑶池献寿图轴,其款为“长洲朱良栋制”。

王金山

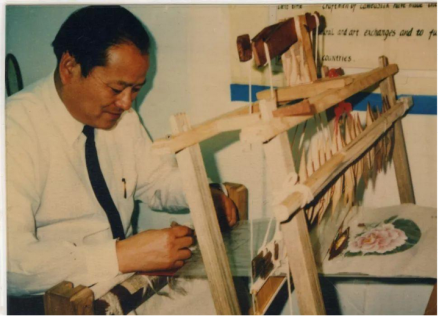

王金山在智利表演缂丝技艺(1991年)

王金山在智利表演缂丝技艺(1991年)

王金山为学员讲授技巧(右二)

王金山为学员讲授技巧(右二)

马惠娟

马惠娟(1953年~)研究员级高级工艺美术师、江苏省工艺美术名人、苏州市工艺美术大师、苏州民间工艺家、非物质文化遗产代表性传承人。苏州吴中区(原吴县)胥口。从小便随母学习刺绣,掌握了民间刺绣针法,为以后从事缂丝事业奠定了基础。1972年马惠娟进入吴县机绣厂。后成立缂丝总厂,马惠娟有幸成为第一批艺徒,师承沈根娣、陈阿多、徐祥山。精通了明清技法,使之得到了继承延续,并进行了不断创新,并担任吴县缂丝总厂缂丝研究所技术总监。退休后居住在苏州吴中区光福,继续从事缂丝制作、传承与研究。2011年3月至4月应邀参加在北京举行的《国家非物质文化遗产——苏州缂丝、核雕艺术展》。

其主要理论著作有:论文《略谈缂丝戗法》、《缂丝基本技法浅谈》、《合花线技法在写意画题材作品中的运用》等,并于2008年与吴中区文联合作完成《中国缂丝》一书。

范玉明

范玉明(左)和王金山(右)

范玉明(左)和王金山(右)

曹美姐

曹美姐,1957年生于苏州。凭着对织绣艺术的喜爱,经过30多年的刻苦钻研和不断拼搏,曹美姐从一个普普通通的农民的女儿,变成一位拥有自己事业的成功女性。她承古创新,锲而不舍,作品多次在国家级工艺美术大师精品博览会上获奖。为了更好的将缂丝发扬光大,她成立了中国仁和缂丝研究所。在反复研究的基础上,曹美姐改制了缂丝织机,改进了缂丝技术,她开发的一系列的缂丝礼品系列受到各地政府、外办、侨办以及各个企事业单位的欢迎和好评。她还积极投身于缂丝教育事业,与多所院校合作,为年轻一代了解和学习缂丝提供了平台。

王玉祥

1980年代,出身于纺织世家的王玉祥进入南通工艺美术研究所,开始研究复原通缂技术,先后复原出了代表唐宋缂丝特点的本缂丝以及引箔缂丝等技艺,并被评选为南通缂丝织造技艺代表性传承人。最近十年,王玉祥更关注缂丝作为一门传统技艺在当代生活中的应用。清朝覆亡后,这门昂贵的技艺随之而沉,以至于几十年来,国内的缂丝技艺竟是靠日本市场在维持。正因为此,王玉祥想要缂丝在它诞生的国度重新发扬光大,他创办了“宣和缂丝研究所”,和国内多家知名服装品牌建立合作,将缂丝技法巧妙地运用到服装中,使国人重新认识了这门古老技艺。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。