-

中原文化 编辑

中原文化是黄河中下游地区的物质文化和精神文化的总称,是中华文化的母体和主干。中原文化以河南为核心,以广大的黄河中下游地区为腹地,逐层向外辐射,影响延及海外。中原地区是中华文明的摇篮,中原文化是中华文化的重要源头和核心组成部分。中原地区在古代不仅是中国的政治经济中心,也是主流文化和主导文化的发源地。中国历史上先后有20多个朝代定都于中原地区,中国八大古都的一半,包括洛阳、开封、安阳和郑州。中原地区以特殊的地理环境、历史地位和人文精神,使中原文化在漫长的中国历史中长期居于正统主流地位,中原文化一定程度上代表着中国传统文化。

中文名:中原文化

外文名:China Central Plain Culture

地域:黄河中下游地区

意义:中华文化的源头和核心组成部分

语种:汉语-中原官话

隶属:中华文化,汉文化

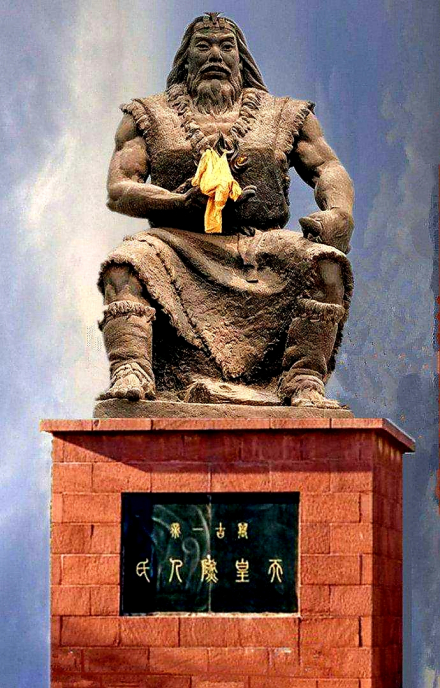

中原古帝之有巢氏

中原古帝之有巢氏

必须注意的是,中原文化的地域性明显又与其他地域文化不同,它最值得重视的特点就是与中国文化形成的直接关联。由于黄河泥沙的淤积和气候等诸多便利的自然条件,这里自上古时期就形成了发达的农业文明,在诸地域中最先跨过了“文明的门槛”。由这种文明衍生的文化,则为后世中国的社会政治制度、文化礼仪典章提供了基本的范本。同时,中原文化之所以在中国文化的整体格局中占据重要地位,还在于它强大的辐射力。在中国历史上,它依托于生产方式的先进性、军事的扩张,甚至中央政权崩解导致的移民大批迁移,向四方传播。

中原文化是中华文化之根,它主要表现为:

中原古帝之燧人氏

中原古帝之燧人氏

原创性:中原文化对构建整个汉族文明体系发挥了筚路蓝缕的开创作用。无论是元典思想和政治制度的建构,还是汉字和商业文明的肇造,乃至重大科技发明与中医药的产生,都烙下了中原文化的胎记。《易经》对宇宙、社会、人生的独特发现,极大地影响了中国人的民族性格和民族文化心理。黄帝都“有熊”置百官和李斯提出的郡县制,确立了中国几千年封建社会的基本制度模式;张仲景的《伤寒杂病论》、张衡的浑天仪,都在中国历史乃至世界历史上占据着举足轻重的地位。

包容性:中原文化具有兼容众善、合而成体的特点。中原文化通过经济、战争、宗教、人口迁徙等众多方式,实现了物质文化、制度文化和思想观念的全面融合与不断升华。考古人员发现,20万年前南北文化在中原一带交汇。进入新石器时代,文化交流更为频繁,文化融合更为深化。胡乐、胡舞、胡人食品在汉唐间传入中原。世界其他地区的宗教基本都具有排他性,但是作为外来宗教的佛教传入中原,却被本土的儒道文化所吸收融汇。

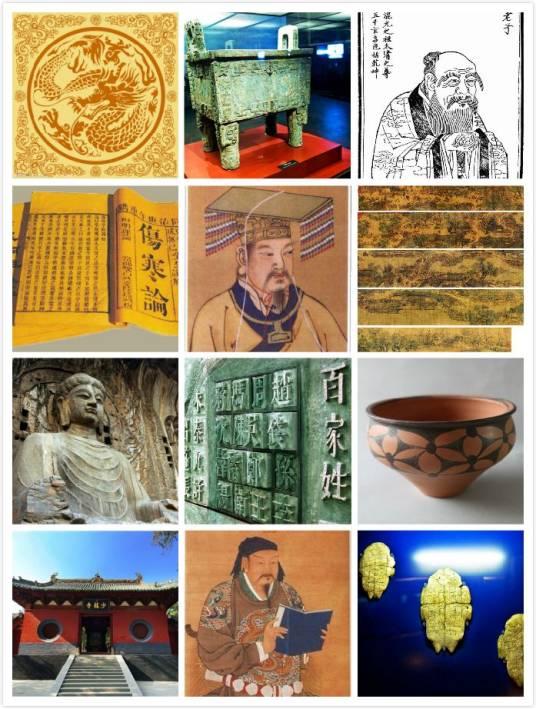

中原文化

中原文化

基础性:中原文化在中华文化系统中处于主体、主干的地位。中原文化在与其它文化不断的融合交流中,自身的外延也在不断扩大,并由此催生了中华文化的形成。中原文化的核心思想,如“大同”、“和合”,都成为了中华文化的核心思想;中原文化的核心价值观,如礼义廉耻、仁爱忠信,都成为了中华民族的核心价值观;中原文化的重大民俗活动,如婚丧嫁娶、岁时节日等,都成为了中华民族的民俗活动。正如一名著名考古学家所说:中原以外的文化区都紧邻或围绕着中原文化,很像一个巨大的花朵。这些外围的文化区是花瓣,而中原文化是花心。正是花心的不断绽放,才形成了中华文化这朵绚烂的文明之花。

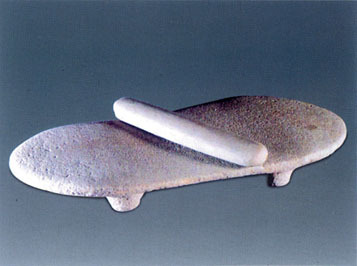

史前的石磨工具(裴李岗文化遗址)

史前的石磨工具(裴李岗文化遗址)

裴李岗文化时期人们开始建造半地穴式的房屋,经济以农业为主,出现家畜饲养,并伴有采集及狩猎等生产方式。仰韶文化继承了裴李岗文化的内涵,当时开始形成大规模建房而居的聚落,彩陶的使用证明了烧制技术的出现。从龙山文化开始出现较多的城址,属于万邦时期,青铜容的使用推动了社会生产力的大力发展,占卜等巫术活动当时较为盛行。二里头文化与夏文化有着直接的联系,中原地区在这一时期开始进入全新的文明时代。 在偃师二里头遗址,发现了中国迄今最早的王朝都城遗址,碧龙形器的发现为中华民族的图腾—龙找到了最直接、最正统的根源。

龙图腾

龙图腾

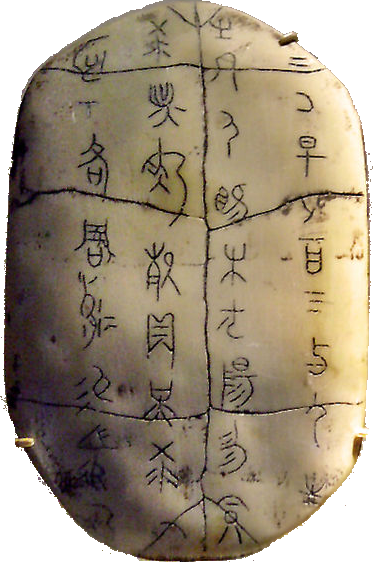

文字

甲骨文

甲骨文

语言

中原官话,官话是以之为母语的人口最多、分布范围最广的汉语一级方言。历史上,北方官话区长期以河南方言为标准来规范自己的语汇和语法系统。追溯至古代,商的语言在中原与夏语言和诸多原始汉语方言,是汉语的中原官话的雏形。以洛阳话为标准音的华夏语后来成为东周通用全国的雅言,进而发展成为扬雄《方言》提及的 “通语、凡语”。明清时期,河南方言基本成型,同如今的中原官话基本一样。通过几千年的融合与发展形成了近代的河南方言。

文学

中原地区是汉文明的发祥地,中原文学是中国文学的源头。 东周洛阳的史官整理成书的《尚书》是中国最早的散文总集。先秦时期,中原诗歌肇始的标志是《诗经》十五国风中的二南、邶风、风、卫风、王风、郑风、陈风和桧风。汉魏时期奠立了中原文学的基本艺术特质,并有“汉魏文章半洛阳”之说。中原辞赋散文在汉代文学史上占据重要地位,贾谊开骚体赋先河;张衡肇开东汉抒情小赋风气。魏晋时期,文学创作观念与文体都发生了变革,中原诞生了建安风骨、正始之音。左思的《三都赋》还制造了“洛阳纸贵”的佳话。同时,东晋以后,中原士族南迁,推动了江南文学的繁荣。隋唐时期,中原文学空前繁荣,不仅文学数量首屈一指,并且名家辈出,唐代留名的两千多名作家中,中原河南人士占五分之一。来自中原的杜甫和白居易是唐代三大诗人中的两位。河南孟州人韩愈位居“唐宋八大家”之首。北宋时,东京(今开封)做为世界级的繁华都会,勾栏瓦舍遍布,说唱艺术勃兴,对宋词和话本小说的产生和兴盛起了很大的推动作用。南宋之后,战乱致使中原文化南移,中原文学才逐渐没落,即便如此,在元明清时期,中原仍然不乏李梦阳这样的名家。 近代中原作家历经努力,在十九世纪末被文坛冠以了“文学豫军”的称号。

洛阳牡丹燕菜

洛阳牡丹燕菜

豫菜是中国最古老的一种菜系,豫菜是中国各大菜系的渊源, 被中国烹饪界称为中国八大菜系的“母菜”, 有“烹饪鼻祖”和“中华厨祖”之称的伊尹便出生于河南杞县,豫菜在历史上曾作为宫廷菜而风靡全国。豫菜始于夏、商、经过东周、东汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代的不断充实发展,到北宋时,已形成具有独特风味的重要菜系。当代豫菜是在原宫廷菜、官府菜、市肆菜和民间菜的基础上,根据中原物质条件,逐步积累演变而发展起来的。

中原地区饮食文化的特色也是这种“中”与“和”的思想的体现,口味居中,和众家之长,兼具南北特色,正因为此,中华人民共和国成立后,国务院总理周恩来经过各方研究后,亲自决定将豫菜定为国宴菜,任河南师傅为主厨,直到现代,中国的国宴仍旧是以豫菜为基准来烹调的。

新郑黄帝故里拜祖大典

新郑黄帝故里拜祖大典

氏是古代贵族用来标示宗族系统的符号,起源于父系氏族社会,是从夏朝中期开始的。当时中原地区氏族林立,这成千上万的氏族、部落便是“氏”的渊薮。 周朝时产生了很多姓氏,它是中国历史上姓氏相对定型和普及的一个重要时期。周武王灭商之后,重新确立了姓与氏的关系,因此,西周初期是姓和氏之间发生变化的关键时期,而中原地区又是这一关键时期的关键的地区。 据近代统计,中国排名前100的大姓中,全部源自河南省或部分源自河南省的共有73姓。

河南淅川楚墓出土的云纹铜禁

河南淅川楚墓出土的云纹铜禁

司南是指南针的最早形式,无论是对它最完整的记载的东汉《论衡》,还是其最早图案石刻司南勺图在南阳的出土,都证明其创作地在河南。火药所起源的炼丹术、火法炼丹、军事实践是在汉唐时期,地域是在中原地区。东汉时期的蔡伦在首都洛阳发明了造纸术,北宋时期的毕升在首都汴梁(今开封)首创活字印刷术,后远播海外。

中医药技术方面,中原医学文化以整体的治疗思想,多角度观察病理的方法,奇特的治疗技术,和谐的用药手段而著称于世,是传统文化中的精华与国粹。黄帝被后人公认为中医药的创始人,战国时期编著的《黄帝内经》仍是中医学工作者必读的指导性医学著作。东汉南阳人张仲景的《伤寒杂病论》,提出了六经辨证的理论体系,是我国第一部理、法、方、药兼备的中医经典专著,被誉为“中国医方之祖”。洛阳龙门石窟的“药方洞”,保留有北齐时期完整的中医药方118个,治疗的病种达37个。这些药方为中国现存最早的石刻药方。北宋都城开封设有“尚医局”、“御药院”、“药密库”、“太医局”、“翰林医宫院”等机构,设置之全在当时首屈一指。在“医宫院”放置的制作精细的“针灸铜人”,成为世界针灸医学发祥地的象征。可以说,中医药文化起源于中原,中医药大师荟萃于中原,中医药文化发达于中原,中医药巨著诞生于中原。

天文历法方面,《夏小正》是中国历史上见诸于文献最早的历法。位于河南省的登封观星台和周公测景台是中国现存最古老的天文观测建筑。东汉时期出生于南阳的张衡发明了地动仪,并创立“浑天说”。唐代魏州昌乐(今河南省南乐县)人僧一行提出了“恒星自行”观点的时间比英国天文学家哈雷早1000年。

冶金铸造方面,从安阳市出土的司母戊大方鼎和新郑出土的莲鹤方壶反映出古代中原高湛的冶金铸造技术,在世界青铜器中亦是珍品。淅川楚墓出土的春秋时期的云纹铜禁是迄今为止中国发现的最早的失蜡法铸件,是冶铸史上的一项重大发明。洛阳出土的铁锛和铁镈,证明在中原人民在战国时期已掌握韧性铸铁技术,比欧美地区早2000多年。

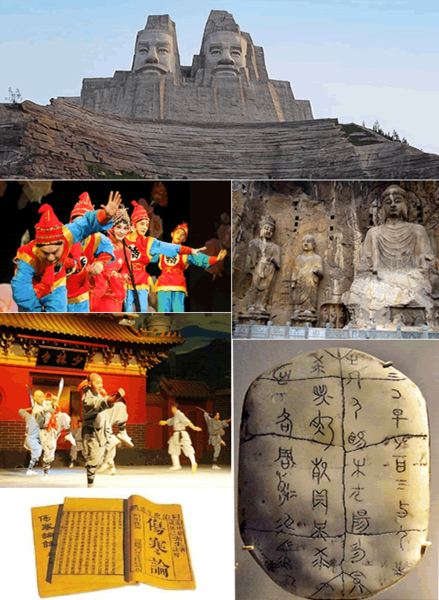

中原佛寺

中原地区是中国儒家、道家、墨家的诞生地。儒家文化发源于中原的主要标志是《易经》,上古《易经》被儒家尊为儒学六经之首。伏羲在河南淮阳创造八卦,周文王将伏羲的八卦推演成六十四卦。孔子拜读易经六十四卦后,写下了十篇心得笔记,史称《十翼》,《十翼》是对《易经》的诠释。河南河阳(今孟县)的韩愈建立了儒学道统,并努力复兴儒学。将儒学发展到理学形态的主要学说之一是二程洛学。河南是道家的发祥地,出生于河南鹿邑的老子是道家学派创始人。洛阳是老子居住和担任史官的地方。《道德经》(又名《老子》)一书写成于函谷关。 道家思想的核心是“道”,认为“道”是宇宙的本源,也是统治宇宙中一切运动的法则。道家主张“顺其自然”,认为法律(法和法律有不同;法好比物理,而律则是人为)是对人类的束缚,要全部舍弃。道家的无为思想并不是不作为,而是以无为来有为,不乱为。

战国时期的墨子是河南鲁山人。他创立了墨家学说,并有《墨子》一书传世,墨家文化的思想观点是爱好和平,反对战争。墨学在先秦时期与儒学并称为显学。汉代中期以后,由于统治阶级罢黜百家,独尊儒术,致使墨学在形式上中绝,但影响并没有完全消失。

汉传佛教是佛教的三大地理分支之一,佛教经由两条路径传入中国,一支由古印度经西域传入中原地区,洛阳白马寺是东汉前期佛教传入中国后兴建的第一座寺院,中国历史上译出的第一部佛教经典佛说四十二章经诞生于洛阳。建于北魏时期的登封少林寺是中国汉传佛教禅宗祖庭,又是少林武术的发源地。 中原佛教界在历史上大德云集,生于洛州缑氏县(今河南省偃师市南境)的玄奘是著名的译经师,也是法相唯识宗的创立者。中国的第一个比丘是颍川的朱士行。中原佛教在古代是中国佛教向海外的传播的中心,远播日本、朝鲜和东南亚各国。

音乐

贾湖骨笛

贾湖骨笛

中原音乐文化的历史,史书中有葛天氏之乐、关于大禹治水的《大夏》歌舞、神农氏削琴桐为琴、商人“恒舞于宫,酣歌于室”、周王招饮群臣诸侯“哟哟鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”等记载,殷墓出土的三件一组的编磬、两汉魏晋隋唐一承的箫鼓乐队画像砖的出土、宋元时期大量的民间音乐形式,都证明了中原音乐文化的连绵不断。

戏剧

从记载看,中原在夏启时已有优伶出现。商、周时期傩仪规模巨大,洛阳在两汉和隋唐时期均是“百戏”活动的中心。“诸宫调”创始于开封,《目连救母》搬演于开封,北宋杂剧也形成于开封。这一切足可说明中国戏曲的主根在中原地区。 继诸宫调、金院本、元杂剧之后的四百年间河南境内先后存在或流行过的各类剧种达78个,其中戏曲剧种67个,数量和密度均居中国之首。

豫剧演出

豫剧演出

河南曲剧也称"高台曲"或"曲子戏",有些地区又称“南阳曲子”,流行于中原地区。曲剧有七十多年历史,属年轻剧种。越调是河南三大剧种之一。因其伴奏乐器以四胡为主,故又被称作“四股弦”。

体育

少林功夫是登封嵩山少林寺的佛教文化受中原武术文化环境影响下形成的一个武术体系,少林功夫以佛教神力信仰为基础,充分体现汉传佛教禅宗智慧并以少林寺僧人修习的武术为主要表现形式, 少林功夫的要旨是禅武合一。 根据少林寺的拳谱记载,少林功夫套路共有708套,其中拳术和器械552套,另外还有72绝技。流传下来的少林功夫套路有200余套,其中拳术100余套,器械80余套。

陈氏太极拳原为陈家沟拳术,集长拳、炮拳及红拳之术,是太极拳的一个重要分支和流派,是各派中传播历史最久远的太极拳,它仍保留着古老的发力、跳跃和震脚等动作。根据武术史家唐豪考证,陈家沟拳术是源自明末清初河南省温县陈家沟人陈王廷(约1600年-1680年),此后世代相传,有传子不传女之说。陈式太极拳有良好的健身作用,其上乘的技击作用及独特的演练风格吸引着越来越多的爱好者。

城市与建筑

中原文化与现代建筑完美结合的河南艺术中心

中原文化与现代建筑完美结合的河南艺术中心

对中原古城市遗址的研究可知,中原地区在商周时期,就有成熟的泥砖、夯筑技术,用来建造民居、宫殿以及城池,至秦汉时期建筑技术得到空前的发展。东周洛阳王城左祖右社、面朝后市的布局结构被后世的都城建筑所采用。东汉和魏晋时期,随着中原的封建庄园经济的迅速发展,庄园主不仅拥有大量的土地和牲畜等生产资料,还组建自己的封建武装—部曲、家丁,修建起防御工事—坞壁。河南各地出土的汉代陶仓楼,是汉代中原地区中产阶层楼阁艺术风貌的直观再现,其楼观、回廊、高台、仓阁和门阙等交错纵横,具有高大凌空的体势和向上耸立的多层结构,建筑风格宏大优美。 汉魏时期洛阳的里坊制度对隋唐都城和地方州县布局具有重大影响,魏晋时期中原士族南迁将中原的建筑文化带入闽粤地区。 日本平安时代(中国在同时期属于唐代)的平安京则完全仿照唐代东都洛阳来建设,奈良市则是仿照汉魏洛阳城来建造的。北宋时期郑州管城人李诫所著的《营造法式》是中国第一本详细论述建筑工程做法的官方著作。河南省保存相对完整的古建筑达数千处,占全省文物近一半。

绘画

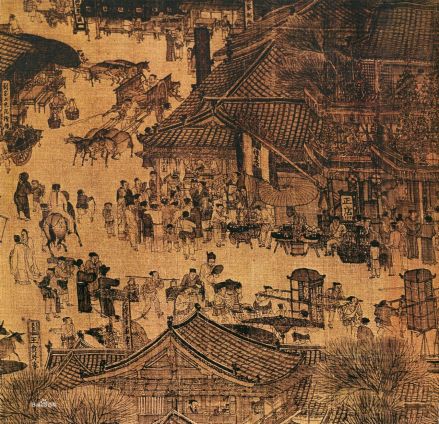

宋代开封-《清明上河图》局部

宋代开封-《清明上河图》局部

中原绘画在不同时期有不同的审美取向,具体表现为晋尚韵、唐尚法、宋尚理、元尚意、明尚趣的艺术特色,北宋时期,中原绘画作品是当时全国的巅峰水准,张择端创作的《清明上河图》对于各种形态的几何正确描绘性使其负有盛名。

少林寺塔林

少林寺塔林

洛阳龙门石窟是中国著名的石刻艺术宝库,同时被誉为世界最伟大的古典艺术宝库之一,建造时间历时400余年。兴建奉先寺时,女皇武则天曾“助脂粉钱两万贯”,同时亲自参加了卢舍那佛的开光仪式。龙门石窟中保留着宗教、建筑、书法、舞蹈、服饰、美术等方面的大量实物史料,折射出不同历史时期的政治、经济和文化时尚。2000年11月在澳大利亚凯恩斯市召开的第24届世界遗产委员会会议上龙门石窟被列入世界遗产名录。

安阳殷墟见证了商王朝的存在,代表了商王朝的文明发展,其高超的青铜铸造技术代表了古代青铜时代的鼎盛,造就了世界上最重的古代青铜器—司母戊鼎。2006年7月13日,联合国教科文组织第30届世界遗产大会将殷墟评价为,与古埃及、巴比伦、古印度媲美,以其甲骨文、青铜文化、玉器、古文历法、丧葬制度及相关理念习俗、王陵、城址、早期建筑等,乃至中国考古学摇篮闻名于世,文化影响广播而久远,真实性完整性强,具全球突出普遍价值。

洛阳文化:分布于洛阳,三门峡等地。

宛洛文化:分布于南阳,平顶山等地。

陈蔡文化:分布于周口,驻马店,阜阳等地

宋文化:分布于商丘,亳州市区,曹县等地

怀庆文化:分布于豫北新乡、安阳、鹤壁、濮阳等地

淮西文化:分布于信阳及豫南淮河沿岸。

圣贤

在世界四大文明古国中,各种文化背景不一样,崇拜也不一样,印度崇尚动物,希腊和埃及崇尚神,中国非常崇尚圣贤。作为中华文化重要发祥地的中原,涌现出了许多文化圣人,而且名气很大。比如,谋圣姜太公、道圣老子、墨圣墨子、商圣范蠡、医圣张仲景、科圣张衡、字圣许慎、诗圣杜甫、画圣吴道子、律圣朱载堉等,他们不仅以其伟岸的人格为人们所敬仰,而且以自己丰富的知识和深邃的思维,创制了一大批经典著作,成为中华文化发展史上的不朽丰碑。春秋时期思想家老子的《道德经》,以“道”解释宇宙万物的演变,阐述了大量朴素辩证法观点,对我国2000多年来思想文化的发展产生了深远的影响,在世界发行量仅次于《圣经》。墨子提出的“兼相爱、交相利”的观点,列子提出“一气之变,所适万形”,庄子提出的“天地与我并生,万物与我为一”,韩非子提出的以“法”为中心、“法、术、势”三者合一的统治思想,都受到了历代统治者的重视,也在普通民众中产生巨大影响。 黄帝、许由、子产、列子、韩非、陈胜、郑虔、杜甫、白居易、李诫等为河南郑州十大历史名人,代表了河南重要的品质与精神的组成部分 。

名流

范蠡、张衡、仲景、岳飞、杜甫、香玉、友兰

范蠡、张衡、仲景、岳飞、杜甫、香玉、友兰

英雄

河南是一片仰慕英雄、产生英雄的土地,也是热爱英雄、造就英雄的热土。中原儿女在历史的长河中谱写的英雄谱,如灿烂画卷,光耀神州。女娲补天、夸父追日、大禹治水、愚公移山等歌颂英雄的神话传说,都产生流传在河南。历史上第一次农民起义的领袖陈胜,是河南商水人。河南邓州人、唐代名将张巡在抵御叛军中,坚守睢阳,“守一城,捍天下”,被后人奉为神灵。宋代的包拯权知开封府,刚正不阿、铁面无私、不畏权贵、惩恶扬善,成为世人景仰、万代传颂的“包青天”。南宋爱国将领岳飞是河南汤阴人,其“精忠报国”的壮志、“还我河山”的呐喊、“驾长车踏破贺兰山阙”的豪情,一直激励着中华儿女抵御外侮、报效祖国。这些英雄们,历来都是人们尊崇、歌颂的对象。这是一种不寻常的文化现象。

认识作用。中原文化是五千年中华文明的缩影,反映了中华文明发展的轨迹,折射着中国历史发展的脉络。透过中原文化可以从总体上认识中国社会和中原发展,并从中总结出社会前进的有益借鉴。与此同时,中原文化的先贤们发现并阐发的许多精辟思想,仍闪烁着真理的光芒,具有重要的世界观和方法论意义。例如格物致知、有无相生等朴素精辟的思想,仍是我们认识事物、认识世界、认识自然和社会的重要方法与途径。又如,老子“天下难事必作于易,天下大事必作于细”,就是对许许多多规律性社会现象的高度概括,仍有启发意义。

引领作用。长期以来,中原文化都以其文化理想引领着东方文明的进程。近古以来,中原文化的文化理想甚至远播西方文明而绽放出瑰丽的文化魅力。《马可波罗游记》对当时和谐的东方国度的赞誉,还为人们称道。中原文化在精神层面建构的文化理想,已经成为全人类共同的文明成果。如天下大同的文化气度,天人合一的理念境界,尊道贵德的理性气质,大德曰生的人文情怀,中庸辩证的思维理路,在环境恶化、能源危机、人为灾难频繁发生,不仅是引领人类社会发展建设的美好理想,而且对于我们进行道德建设、人格完善,对于整个民族素质的提升,乃至世界文明的进步,都仍具有积极的引领作用。

推动作用。中原文化产生的新思想、新知识、新技术有力地推动了中国经济社会的发展。从周朝的“封邦建国”到北宋文官制度的全面繁荣,从北魏孝文帝改革到王安石庆历新政,中原大地上的每一次重大改革都推动了中华民族政治文明的递进。从殷商王朝对商业经济方式的自觉选择,到以宋朝交子、汇票等为标志的商业革命,都促进了社会分工的极大发展,实现了社会生产效率的显著提高,先后创造了我国奴隶社会与封建社会的繁荣时期。新技术作为促进经济社会发展的直接动力,中原文化也做出了彪炳史册的贡献。东汉蔡伦发明的造纸术实现了文字载体的新突破,北宋毕昇的活字印刷迎来了铅与火的新时代,开创了知识传播的新纪元;成熟于宋代的火药,把人类征服自然的能力提高到一个新水平;指南针导致了航海技术革命,为近代文明的到来准备了必要的条件。中原文化就如一台功能强大的引擎,从不同的方面不断把中华历史甚至世界历史的车轮推向前行。

支撑作用。中原文化具有对中华民族共同精神的维系、智慧成果的传承功能。一个民族是要有精神的。中原文化对中华民族精神的塑造发挥了重要的作用。无论是后羿射日、嫦娥奔月、愚公移山等激励鞭策人们奋发向上的神话故事,还是岳飞报国、木兰从军等宣扬爱国主义的文化母题,都是中华民族极其宝贵的精神财富,仍然给我们以强大的精神支撑。这种精神,尤其在民族存亡的危难关头,无不成为支撑全民族的坚强力量。中原文化所包含的“民为贵,社稷次之,君为轻”等治国思想,“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,最下伐城”等军事思想,仍闪烁着智慧的光芒,中原文化正以其无可比拟的系统性、丰富性、完整性,为中国经济社会的发展提供了不竭智力支撑。

凝聚作用。中原文化固有的向心力在促进民族的伟大复兴中发挥的聚合作用。中原文化是中华文明的主流文化之一,团结和谐、爱国统一始终是她倡导的主题。千百年来,一直广泛而深刻的影响着海内外华人,报效国家、热恋故土等炽热情怀成为全球华人的民族意识和价值追求。中原文化作为中华民族的根文化,作为传承中华文明的主干文化,长期以来就是海内外华人魂牵梦绕的精神寄托,大家无论身在何方,都有“常回家看看”的心理愿望。新郑黄帝拜祖大典和周口姓氏文化节的成功举办,正是中原文化这种特有历史震撼力和时空穿透力的生动展现。历史发展反复证明,中华民族无论怎样一波三折,甚至分分合合,但维护团结、追求统一的历史主流始终没有改变。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。