-

第三纪 编辑

第三纪(TertiaryPeriod)是新生代的最老的一个纪,(距今6500万年~距今260万年),沿用到20世纪末,曾划分为早第三纪(开始于6500万年前,结束于2330万年前)和晚第三纪(距今2330万年—距今164万年)两个亚纪。《中国地层指南》修订版(2001)采用国际划分方案,取消亚纪,将早第三纪译为古近纪,晚第三纪译为新近纪。

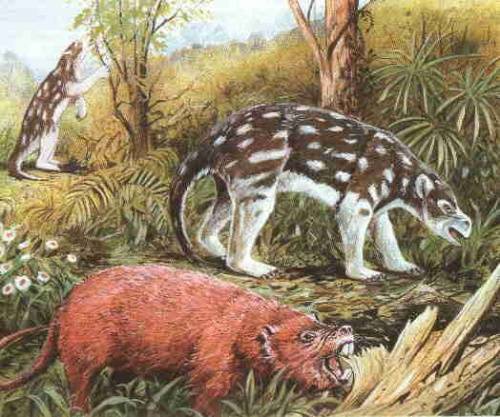

第三纪的重要生物类别是被子植物、哺乳动物、鸟类、真骨鱼类、双壳类、腹足类、有孔虫等,这与中生代的生物界面貌迥异,该时代标志着“现代生物时代”的来临。

中文名:第三纪

外文名:TertiaryPeriod

提出时间:1833年

提出人:C.莱伊尔

生物类别:被子植物、哺乳动物、鸟类、真骨鱼类、双壳类、腹足类、有孔虫等

所处时间:距今6500万年~距今260万年

新生代的第一个纪。距今6500万年至300万年。延续约6200万年。“第三纪”一词,由意大利地质学家阿杜诺(G.Arduino)于1779年创用。分早第三纪 和晚第三纪。早第三纪距今6500万年至2500万年,内分古新世(Paleocene Epoch)、始新世(Eocene Epoch)和渐新世(Oligocene Epoch);晚第三纪距今2500万年至300万年,内分中新世(Miocene Epoch)和上新世(Pliocene)。第三纪形成的地层叫“第三系”,代表符号为“R”。早第三纪形成的地层叫“下第三系”,代表符号为“E”;晚第三纪形成的地层叫“上第三系”,代表符号为“N”。第三纪以被子植物、昆虫、鸟类和哺乳类最繁荣。早第三纪海生无脊椎动物以大型有孔虫(货币虫)、哺乳动物以古老类型为特征。晚第三纪大型有孔虫消失,代之以小型浮游有孔虫,哺乳动物亦以新生类型取代古老类型。

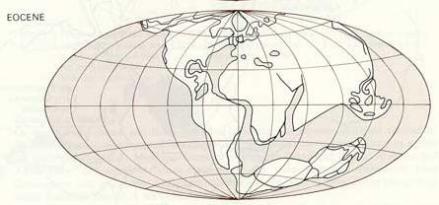

第三纪时期全球的陆地分布

第三纪时期全球的陆地分布

1854年,E·贝利希在德国发现早于中新世的沉积物,提出渐新世。1853年,M·赫奈斯依生物群和沉积物的相似性,将中新世和上新世合称晚第三纪。

1866年,K.F.瑙曼则把渐新世和始新世合称早第三纪。1874年,W.P.夏姆珀根据巴黎盆地发现的植物化石,他认为这些化石的层位早于始新世,而称之为古新世。因此,第三纪划分为早第三纪和晚第三纪。早第三纪包括古新世、始新世和渐新世,晚第三纪包括中新世和上新世。早、晚第三纪的分界线约在2330万年前。

第三纪遗留的地貌

第三纪遗留的地貌

第三纪时被子植物极度繁盛。除松柏类尚占重要地位外,其余的裸子植物均趋衰退。蕨类植物也大大减少且分布多限于温暖地区。第三纪的植物有明显的分区现象,地层中还有许多微体水生藻类化石。

脊椎动物的变化主要表现在爬行动物的衰亡,哺乳类、鸟类和真骨鱼类取而代之,兴起且高度繁盛。第三纪的早期,仍生活着古老、原始的哺乳动物;到了中期,现代哺乳动物的祖先先后出现,逐渐代替了古老、原始的哺乳动物;第三纪晚期,现代哺乳动物群逐渐形成,更是偶蹄类和长鼻类繁盛的时期。尤其马的进化很快。

中生代末,海生无脊椎动物有明显的兴衰现象。盛极一时的菊石类完全绝灭,箭石类极度衰退,而双壳类、腹足类、有孔虫、六射珊瑚、海胆、苔藓虫等则进一步繁盛。第三纪出现的有孔虫分布广泛、进化迅速,对于海相第三系的划分与对比很有意义。此外,它们的生态分带已应用于确定沉积盆地水深的变化。原生动物中的放射虫在第三纪也十分繁盛,在深海研究中占有突出地位。双壳类在第三纪有很大发展,腹足类在第三纪进入极盛期。

陆生的无脊椎动物以双壳类、腹足类、介形类为主,可以根据它们不同时期组合面貌的变化,进行陆相第三系的划分。

早第三纪

(开始于6500万年前,结束于2330万年前)

第三纪化石

第三纪化石

下第三系除以岩石地层、古地磁和同位素测定为依据外,主要采用古生物组合(或动物群)、层序和层型剖面等对比方法来划分。由于各门类生物进化速率不同,各地沉积并非同时,因此地层的划分常与上述研究提供的论证不相吻合,以致对比和界线常引起争议。如海相地层中的达宁阶(丹麦)和阿基坦阶(法国)的时代归属就有不同认识。

有人认为达宁阶的棘皮动物(Echioids)等具有晚白垩纪的特征,但是据克里米亚、高加索和里海周围地区以及丹麦、瑞典南部浮游有孔虫和棘皮动物化石的研究,它们与古新世类型有密切关系。因此较多的学者认为,中生界与新生界分界应置于马斯特里赫阶与达宁阶之间。但仍有一些学者认为,中生界与新生界界线应划在达宁阶与蒙蒂阶之间。阿基坦阶的归属问题,古生物学家从软体动物和哺乳动物研究认为,它的生物群与下部斯坦普阶的化石有着明显的继承关系,而与晚第三纪相比有一定的差异,他们主张阿基坦阶定为渐新世的顶界。

中国下第三系发育齐全。在全国数百个盆地中,广布了很有特色的陆相地层。如今世界上古新统的发现为数不多,主要以美国居多。亚洲在20世纪初仅在蒙古发现了一个地点。1960年以来,中国在8个省和自治区陆续发现了不少重要的古新统地点。中国陆相古新统以下部的上湖组和上部的池江组为代表。古新统已发现的动物化石几百种,其中含有脊椎动物100多种。始新统在中国有良好的发育,如内蒙古地区的典型层序阿尔丁曼阶和锡拉木仑阶已获国际上公认。

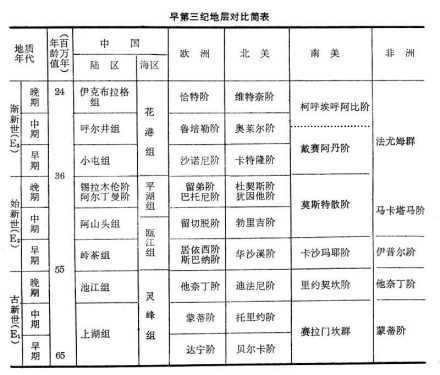

早第三纪地层对比简表

早第三纪地层对比简表

此外,为了使典型层序逐步完善和具有一定的代表性,仍需加强界线和全球性事件的研究。早第三纪地层对比简表(见表),其中有些地层单元的对比关系尚不够了解,如海相与陆相有关层位的对比等,这在阐明区域或国际间有关层位相互关系带来一定的困难。

晚第三纪

(距今2330万年—距今164万年)晚第三纪地层的划分与对比有其独特而复杂的历史。

统的划分

第三纪化石

第三纪化石

中新统的底界,即上第三系的底界应以阿基坦阶的底界为准,它代表了渐新世末海退之后的一次广泛海侵的开始,大约发生于2400万年前。中新统的上限,即上新统的下限应在墨西拿阶和赞克尔阶之间。墨西拿阶代表古地中海区域一次广泛的海退,是有名的成盐期。赞克尔阶代表一次海侵。这一条界线,由于长期来被错误地与陆相地层中的三趾马动物群的出现联系在一起,而推定为距今约1200万年(这也是古哺乳动物学家根据生物演化规律而推算出的结果)。

如今已有大量的证据证明对海相中、上新统的界线年龄的推断是错误的。实际它距今只有大约550万年。上新统的顶界,即上第三系的顶界在皮亚琴察阶和卡拉布里亚阶之间。第18届国际地质大会(1948年)把这条界线定为上第三系与第四系在海相层中的界线。关于这一界线的年代的意见已趋于一致,即生物群总体面貌发生较大变化的界面与古地磁年表中松山反向期中的奥杜威正向亚期的上界大体同时,即距今约170万年。中、上新统在时限上太不均衡,上新统的时限太短(约300万年),而中新统的时限又太长(约1900万年)。此外,这些统的界线不能反映全球性重大的地质和生物事件。事实上,各大陆的晚第三纪的生物和地层年代划分的界线大多与上述界线不相吻合。因此,这种统(世)的划分已失去其作为全球性划分单元的性质。

阶的划分

中国晚第三纪哺乳类层序及与西欧对比:

第三纪动物

第三纪动物

从20世纪60年代末开始,经过多学科长年大量的工作,这些问题已逐步得到澄清。在地中海晚第三纪地层分委员会第7次(1979,雅典)和第8次(1985,布达佩斯)大会上已经提出了中副地中海和东副地中海两个区域地层划分方案,地层对比问题也已基本解决。

遗留地貌

遗留地貌

1984年,李传夔等首次提出一个与欧洲大体对应的7个期(阶)的划分方案。最近的工作表明,中国至少也能划分出15个哺乳动物带来。中国下中新统仅发现于青海西宁、甘肃兰州、河西走廊、新疆准噶尔盆地等处,主要为河湖相碎屑沉积;中中新统发现于宁夏同心、陕西蓝田、江苏泗洪、内蒙古通古尔、山东山旺和云南开远等地。大部分属河湖相沉积,也有和等湖沼沉积。晚中新统广布全国,只华南和东北尚未发现哺乳动物化石。黄河以北、汾河以西主要为土状堆积,即所谓的三趾马红土,汾河以东为河湖相沉积;黄河与长江之间发现较少,在郑州和襄樊一带有灰岩;云南则多沼泽相,有褐煤。70年代在西藏希夏邦马峰北坡也发现三趾马化石。上新统发现较少,仅零散分布于陕西、山西、河北等省和盆地中。

海底扩张、古陆解体

早第三纪由于海底扩张、古陆解体,对世界上整个地质构造格局、古地理环境产生了重大的变化。早第三纪时,古地中海最终消失,亚洲大陆最后形成,青藏高原的升起,阿尔卑斯山、喜马拉雅山、落基山和安第斯山等现代山系相继形成,吐尔盖海峡和巴拿马地峡的出现或消失,气候分带渐趋明显,地球上的自然环境向着多样性发展。

全球海、陆轮廊

遗留地貌

遗留地貌

山脉形成期

晚第三纪是重要的山脉形成期。现今地球上较高的山脉都是这一时期形成的,如欧洲的阿尔卑斯山、非洲的阿特拉斯山,亚洲的喜马拉雅山,北美的落基山和南美的安第斯山等;一些老的夷平山地,如天山、秦岭等也有活化抬升现象。地壳运动也引起了普遍的火山喷溢。太平洋东、西两岸有大量玄武岩流。在中国境内的有汉诺坝玄武岩,东北地区大片出露,山东山旺和浙江嵊县的玄武岩等。地壳运动也使欧亚大陆与非洲和北美数次分合,形成多次动物群交流。南、北美洲也在上新世末相连过。

晚第三纪开始时,气候由凉爽向湿热转变,中中新世以后,西藏高原的升起无疑对全球的气候产生重大影响。在中国的表现则是气候分带日益明显,并逐渐转向干旱凉爽。

遗留地貌

遗留地貌

总之,第三纪的气候比起如今的气候来,更为温暖、湿润而且较少变化。在第三纪早期,热带和亚热带气候远远延及加拿大北部边界,在稍后的时期内大平原地区则呈现出干旱境况。趋近第三纪末,气候逐渐变冷,预示着更新世最早的冰期即将来临。

在第三纪,中欧、北非和北美东部墨西哥湾沿岸属于热带气候,而北非、西亚、中亚和中国华南大部地区,则属于干燥气候带;东北亚、西西伯利亚、中欧、北美西北部、中国东北地区以及澳大利亚东南部和南美南部,属于温凉潮湿气候带。

遗留地貌

遗留地貌

啮形动物、食肉目

此外,啮形动物、食肉目也有了较大的发展和繁衍。渐新世哺乳动物群具有更近代化的面貌。它显示了过渡的特点,一方面是“古老”或“土著”类群的大量衰退、绝灭;另外是近代类群的兴起和开始发展。其他脊椎动物如软骨鱼类、硬骨鱼类、鳄、龟鳖类和蜥蜴类在早第三纪也是常见的化石;鸟类化石也时有发现。至于无脊椎动物,其中双壳类如牡蛎、蚶、海扇和珠蚌异常繁盛;腹足类属种繁多,分布广泛;介形类主要有浪花介、土菱子介、金星介和达尔文介等。叶肢介属种单调,主要是雕饰叶肢介、狭叶肢介等,已处于衰落时期;有孔虫和棘皮动物在世界上分布很广,大有孔虫主要有圆盘虫类、货币虫类等。由于古地中海区海相早第三系中广布大型原生动物货币虫,故在欧洲常称早第三纪为货币虫纪。而昆虫化石群基本面貌与近代昆虫相似。

无脊椎动物

第三纪动物群示意图

第三纪动物群示意图

非洲的动物群和欧亚大陆的很接近,只是某些类别的祖先类型(长鼻类、蹄兔类等)出现更早,而有些门类则延续时间更长(如肉齿类等)。北美和欧亚大陆只是间断联接,动物群差别较大,属不同动物区系。至于南美洲和大洋洲,差别就更大了。

矿产

第三纪动物

第三纪动物

古新世

(6千5百万年前):除恐龙外,一些在白垩纪集群灭绝中幸存下来的爬行动物类群仍继续生活下去,哺乳动物和鸟类保留一定的古老特色,并进一步发展,在哺乳动物中出现早期的马、大象和熊类。植物界中菊科(Compositae)植物开始出现。

始新世

(5千3百万年前):草本(科)植物(grass vegetation)出现并与豆科(Leguminosae)植物、菊科植物一起继续繁荣。古老动物群逐渐被现代动物群的祖先替代,在4千万年前,开始出现草食性动物(grazing)和猴子,部分哺乳动物类群(鲸鱼、海豚)重返海洋生活。有孔虫发展并繁盛。

渐新世

(3千6百万年前):最早的猿类出现,大型哺乳动物和鸟类在地球上广泛分布,如犀类中出现古今陆上最大的哺乳类动物巨犀。大量陆地被草原覆盖。

中新世

(2千3百万年前):灵长类在中新世占有重要地位,如森林古猿分布较广,到中新世末,类人猿(hominid apes)与大型猿类分开演化,类人猿辐射演化并达到演化的顶点,出现西瓦古猿(Sivapithecusa)——具有现生猿类和人类特征的类人猿。

上新世

(5百万年前):出现最早的人类--南方古猿(Australopithecus)。

早第三纪由于沉积环境多样化,在中国不仅形成了巨厚的磨拉石建造,而且在广大地区形成了各种成因类型的陆相、海相、海陆过渡相的沉积物。这些沉积物中蕴藏的资源相当丰富,主要有含铜砂岩和各种盐类。生成石油的原始物质是有机物。由于早第三纪有大量动植物遗体的堆积,不仅在海相地层而且在陆相地层中都有油田的存在。石油主要见于长期下沉的拗陷和大中型湖泊沉积盆地,如早第三纪初、中期有关层位中。煤受一定的构造和气候因素控制,常见于暖温(亚热带)地区,因气候温暖潮湿适宜于煤的形成和聚集。早第三纪是一个重要的成煤时期,在中国主要见于秦岭以北,贺兰山-六盘山以东地区和南岭以南珠江-右江地区。同时含煤层位中大都含有油页岩层,如中国抚顺、茂名均见有较厚的油页岩层。早第三纪盐类沉积相当丰富,主要有石膏、岩盐、芒硝、天然碱和钾盐等。盐类的形成除具备深坳而封闭较好的盆地外,更重要的是要具有较长期干旱气候的环境。早第三纪时,中国干旱带占有相当大的地区,是盐类富集的天然场所。此外,还有含铜砂岩、铀的氧化物等沉积。

上第三系形成的最主要的矿产是和。地中海和北美东、西海岸的大油田有相当一部分是晚第三纪形成的。地中海地区麦兴阶是重要的膏盐层。此外,还有褐煤、残积型铁矿、锰矿和硅藻土矿等。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。