-

甲骨文 编辑

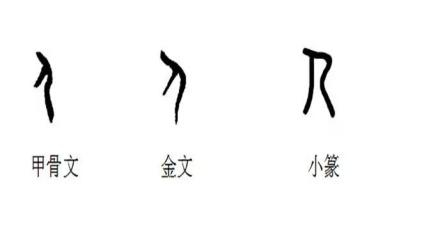

甲骨文,主要流行于商周时期,又称“契文”、“甲骨卜辞”、“殷墟文字”或“龟甲兽骨文字”,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。1899年甲骨文被发现,商代前期的甲骨文遗存主要发现于郑州商城,商代后期以安阳殷墟为代表。甲骨文是商代晚期最主要的文字,考古发现卜骨数量众多,共计十余万片,内容主要是商王室的占卜记录,也可见多邦国部族的族徽称名。甲骨文约4000单字,反映了文字符号系统的基本构成。与《说文解字》确立的定型古汉字符号系统相比,甲骨文已具备汉字构形的各种类型,兼备传统“六书”中之“四体”,即象形、指事、会意、形声,表明殷商晚期,以甲骨文为代表的汉字已基本确立了构形方式,构形系统已逐步发展成熟。从字形构成、符号化程度、书写形式和使用功能等方面可以看出,商代晚期的甲骨文是一种经历了较长时间发展、结构成熟、功能完备的文字符号体系,是可以确定的汉字进入成熟阶段的体系完整的文字样本。2017年10月,甲骨文入选《世界记忆名录》。截至2022年11月,中国甲骨文发现总计约十五万片,经科学考古发掘的有三万五千余片,单字数量已逾四千字左右。TA说甲骨文为什么一字千金?2022-12-12 19:00作为一种古老而难以辨识的文字,甲骨文目前已发现大约4500个单字,仍有近2/3无法释读。它就像是祖先留给我们的一个“通关密码”,只要解出,便可跨越时空聆听他们的“声音”,揭开那个遥远时代的神秘面纱。...详情内容来自

中文名:甲骨文

外文名:Oracle Bone Inscriptions

别名:契文、甲骨卜辞、龟甲兽骨文

所处时代:商代

发现地点:郑州商城(商代早期甲骨文)、安阳殷墟(商代晚期甲骨文)

性质:迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统

《礼记·表记》载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”已知,殷商时期,国王在处理大小事务之前,都要用甲骨进行占卜,祈问鬼神,事后将所问之事契刻于甲骨上。商亡之后,占卜在周代逐渐绝迹,其文字也逐渐不为人知。

商代统治者非常迷信,例如十天之内会不会有灾祸,天会不会下雨,农作物是不是有好收成,打仗能不能胜利,应该对哪些鬼神进行哪些祭祀,以至于生育、疾病、做梦等等事情都要进行占卜,以了解鬼神的意志和事情的吉凶。占卜所用的材料主要是乌龟的腹甲、背甲和牛的肩胛骨。通常先在准备用来占卜的甲骨的背面挖出或钻出一些小坑,这种小坑甲骨学家称之为“钻凿”。占卜的时候就在这些小坑上加热使甲骨表面产生裂痕。这种裂痕叫做“兆”。甲骨文里占卜的“卜”字,就像兆的样子。从事占卜的人就根据卜兆的各种形状来判断吉凶。

甲骨文

甲骨文因镌刻、书写于龟甲与兽骨上而得名,为殷商流传之书迹; 内容为记载盘庚迁殷至纣王间二百七十年之卜辞,为最早之书迹。殷商有三大特色,即信史、饮酒及敬鬼神;也因为如此,这些决定渔捞、征伐、农业诸多事情的龟甲,才能在后世重见天日,成为研究中国文字重要的资料。商代已有精良笔墨,书体因经契刻,风格瘦劲锋利,具有刀锋的趣味。受到文风盛衰之影响,其大致可分为五期,底下分别介绍。商代晚期自盘庚迁殷至商纣王共约273年,经历8世12王,这一时期的甲骨文也应有早晚先后之分。对商代甲骨的分期断代研究,有多种说法,如今主要采用的是董作宾依据世系、称谓、贞人等十项标准划分的五期说,即第一期:盘庚、小辛、小乙、武丁;第二期:祖庚、祖甲;第三期:廪辛、康丁;第四期:武乙、文丁;第五期:帝乙、帝辛。发展时期 | 介绍 |

|---|---|

雄伟期 | 自盘庚至武丁,约一百年,受到武丁之盛世影响,书法风格宏放雄伟,为甲骨书法之极致,大体而言,起笔多圆,收笔多尖,且曲直相错,富有变化,不论肥瘦,皆极雄劲。 |

谨饬期 | 自祖庚至祖甲,约四十年。两人皆可算是守成的贤君,这一时期的书法谨饬,大抵承袭前期之风,恪守成规,新创极少,但已不如前期雄劲豪放之气。 |

颓靡期 | 自廪辛至康丁,约十四年。此期可说是殷代文风凋敝之秋,虽然还有不少工整的书体,但篇段的错落参差,已不那么守规律,而有些幼稚、错乱,再加上错字数见不鲜。 |

劲峭期 | 自武乙至文丁,约十七年。文丁锐意复古,力图恢复武丁时代之雄伟,书法风格转为劲峭有力,呈现中兴之气象,在较纤细的笔画中,带有十分刚劲的风格。 |

严整期 | 自帝乙至帝辛,约八十九年。书法风格趋于严谨,与第二期略近;篇幅加长,谨严过之,无颓废之病,亦乏雄劲之姿。 甲骨上细瘦的笔迹,也受到刀刻的影响。占卜时常用“是”或“否”刻于龟甲中央纵线两侧,自此中线向左右书写,故两旁对称和谐,具有行款对称之美。且契刻后,大小字分别填上朱墨,或正反面分填朱墨,更深具艺术之意味,堪称书史奇迹。 |

2014年10月16日,中国社会科学院学部委员、中国甲骨学及先秦史研究宋镇豪16日在《旅顺博物馆所藏甲骨》中国社会科学院等部门机构的专家从旅顺博物馆馆藏1800多片从未公布过的罕见甲骨中,发现了34个新字和新字形。专家认为,这一成果是自中国甲骨文发现110多年来的一次重大突破,不仅为中国殷商史研究提供了重要史料,而且对甲骨文和甲骨学发展将起到重要推动作用。

经过3年多的仔细考证、评核、汇总,发现的新字和新字形由两年前发现的6个增加到34个,涉及祭祀、方国的名字、地名、人名以及语气助词等。同时,还发现并证实了殷商时期就有割鼻子、割耳朵等刑罚。此次发现34个新字和新字形,对于甲骨文研究将起到深远影响和重大推动作用,给子孙后代留下一份极其珍贵的历史文化遗产。

截至2022年11月,中国甲骨文发现总计约十五万片,经科学考古发掘的有三万五千余片,单字数量已逾四千字,甲骨文资料整理、分期断代、文字考释、商史研究、工具书编纂出版、人才培养等方面成果丰硕。

商代早期甲骨文

商代前期的甲骨文遗存主要发现于郑州商城。1953年4月,郑州二里岗遗址出土1段牛肋骨,上刻3行11字,“乙丑贞:从受……七月又モ土羊”,也有人释为“又土羊乙贞从受十月”。这段文字在功能上与殷墟甲骨文“甲申卜又土”相同。甲骨出土区绝无殷代晚期遗存,应属早商二里岗期。近半个世纪以来郑州商城的考古发掘亦显示这一区域并未发现商代晚期遗存。1954年9月,二里岗遗址CIT30探沟内又出土1件残骨器,上刻不完整的正三角形,中间有一个“ㄓ”字。甲骨文在郑州二里岗遗址的多次发现,展示出该地区在商人的社会生活中的重要地位。郑州二里岗遗址处在商王的藉田范围之内,出土卜骨的场所应为商代早期王社遗迹。

二里岗之外,郑州商城的其他区域也偶有甲骨的发现。1989年秋,河南省水利第一工程局项目工地二里岗上层的灰坑内发现1件用动物肢骨加工的骨料,正面有2个刻划文字,或释为“厄弜”。1990年夏,考古人员在清理郑州电力学校二里岗上层夯土坑H10时,在填土中发现1件残骨片,骨料正面偏上部中间有2个刻画文字,释为“弜厄”。

这些商代早期文化遗址中发现的刻骨卜辞,是我国迄今所发现的最早甲骨卜辞,也为商后期甲骨文字找到了源流。

商代晚期甲骨文

绝大部分甲骨文发现于中国河南省安阳市殷墟。殷墟是著名的殷商时代遗址,范围包括河南省安阳市西北小屯村、花园庄、侯家庄等地。这里曾经是殷商后期中央王朝都城的所在地,所以称为殷墟。这些甲骨基本上都是商王朝统治者的占卜记录。

考古工作者又进行了多次调查、发掘,大体弄清了殷墟的范围和布局。位于河南省安阳市区西北郊的殷墟,它以小屯村为中心,东西约6公里,南北约5公里,总面积30平方公里左右。洹河南岸的小屯村一带是殷王居住的宫殿区,发掘出宫殿基址数十座,最大的一座面积5000平方米。洹河北部是殷王陵区,先后发掘出十几座大墓、一千多座小墓,以及大批祭祀坑。在宫殿附近发现了两座甲骨文档案库和铸铜、制玉、制骨、烧陶等手工业作坊遗址。殷墟发掘延续时间之长、规模之大、收获之丰,是中国考古史上罕见的。

为了纪念殷墟考古的伟大发现,1987年秋,安阳市在宫殿遗址区东北面修建了一座殷墟博物苑,复原和再现了3000年前殷王宫和一些建筑的风貌。

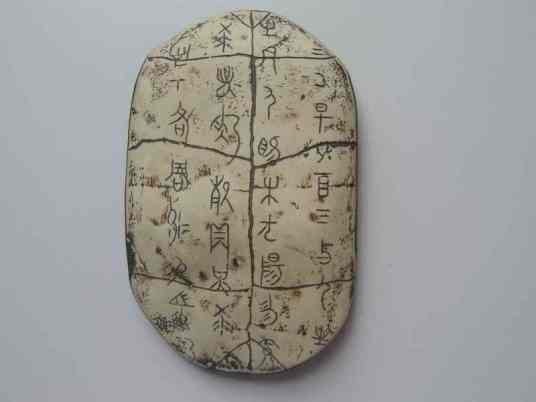

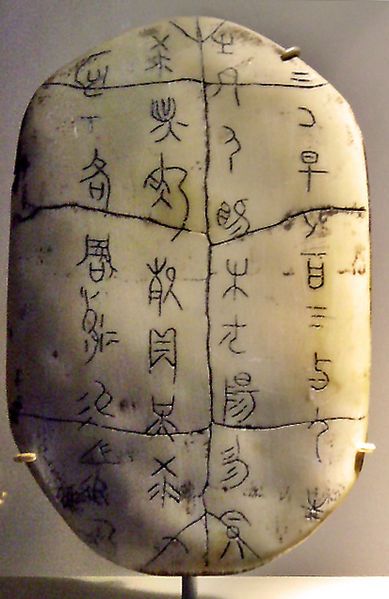

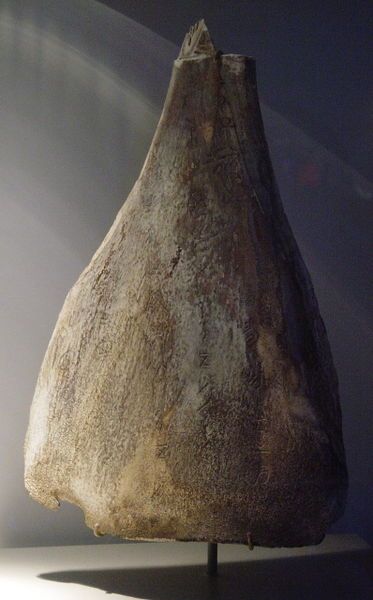

殷王武丁占卜用的龟腹甲

殷王武丁占卜用的龟腹甲

对殷墟70年的考古,特别要提出来的是对甲骨文的三次重要的考证与发现:

第一次是1936年6月12日,在小屯村北宫殿区发掘出一个甲骨坑,保存着带字甲骨17096片,记录着商王武丁时期的许多活动,看来这是武丁王室的甲骨文档案库,这批甲骨片的出土,对考证武丁时期的社会政治、文化、生活有极宝贵的价值。发掘时坑中还发现埋有一个身体蜷曲、侧卧的尸骨,其身躯大部分压在甲骨上,专家认为可能是档案库的看守人。

第二次,1973年在小屯村南地,又发掘出甲骨7150片,其中刻字甲骨5041片。与这批甲骨同时出土的还有陶器制品,这种甲骨与陶器共存的现象为甲骨文分期及殷墟文化分期提供了宝贵资料。

第三次是1991年秋,在花园庄东地发掘出一个仅2平方米的甲骨坑,但其叠压厚度却达0.8米,出土1583片甲骨,其中刻字甲骨有579片,记载内容丰富,而且问卜者都是武丁时期的王族成员和高级贵族。说明这个时期,占卜活动已不限于最高统治者国王,王室贵胄都可以利用占卜来预测吉凶了。

甲骨文的发现以及由此引发的殷墟发掘,对中国考古学具有划时代的意义。

在此之前的学者,只是在书斋中研究碑文和铜器铭文,从不去田野里考察和发掘。中国的田野考古,最早是1921年对河南渑池县仰韶村遗址的发掘,然后是 1927年开始在北京周口店猿人遗址的早期发掘。但当时对这两处的发掘,不是由中国学术部门独自承当的,而是由当时政府聘请外国学者主持,或由中外学术单位合作进行。真正由中国学术机关独立进行的田野考古,是从1928年中央研究院历史语言研究所考古组对殷墟的首次发掘开始的。它对中国田野考古学的产生和发展,都起到了奠基的作用。中国老一代的考古工作者,绝大部分是在殷墟考古工地上成长起来的,新中国成立以后新一代的考古工作者,又基本上是由他们培训出来的。因此称殷墟是中国田野考古学的诞生地,确属当之无愧。

甲骨文

甲骨文

殷代以太阴纪月,治甲骨文的学者如董作宾过去多认为是朔日为首。上举《中国天文学史》与1984年张培瑜等发表的论文均认为应是以新月出现为首。同样的看法,日本学者薮内清在1957年即已提出。但1990年冯时发表《殷历月首研究》一文仍认为殷人是以朔日为月首,因为相对疏阔的朔还是可以通过观测取得。由此可见对这个问题的争论今后还会继续下去。

有关商代地理的知识对于商代社会历史、文化的研究是至关重要的,但是殷墟甲骨文发现以前,文献中有关的记载寥寥可数,因此殷墟卜辞中出现的地名便格外引起学者的注意。开殷墟卜辞地理研究之先河者为王国维,他在1914(或1915)年撰写了一篇很短的文章《殷墟卜辞中所见地名考》,从当时已能见到的200余地名中选了8个距今安阳较近而又见载于文献的地名,考释了其地望。此时还谈不上地名间系联。真正为卜辞地理研究创立了一种行之有效而又科学的方法的学者是郭沫若。他在1933年出版的《卜辞通纂》(日本文求堂)中以商王田猎卜辞为研究对象(此种卜辞多附记当日占卜地名,即田猎驻地),通过同版几条卜辞干支之日差计算地点间的距离,而后又通过异版同名联系其他地名,从而结合文献记载建立起地理区域构架。此后,虽有不少学者继续开拓商代地理研究领域,但采用的方法皆本自于郭氏的干支系联法。至80年代末,治商代地理成绩突出的有董作宾、陈梦家、李学勤、岛邦男、松丸道雄与钟柏生。董氏的成绩在于将黄组卜辞的征人方卜辞中经过地点系统地收集起来,按干支系联,借以考释其地望,并绘出路线图。陈氏则较全面地讨论了商晚期诸种地理结构,如大邑商所在之王畿地区与沁阳田猎区,勾画了卜辞地名网,并在伐人方路线上修正了董氏之说。李氏的专著将沁阳田猎区作了更细致的区域分划,更正了郭沫若将“衣逐”之“衣”释为地名的错误,指出“衣”当读为“殷”,训“同”或“合”。松丸道雄的著作则从理论上讨论了田猎地之间距离的推定方法,这是他超出其他诸家之处。钟柏生的论文集将卜辞地名作了分类,分为田游地理、农业地理、部族方国地理等。他详细评析了以前诸家研究的成绩与方法、观点上存在的问题,在田猎地名研究上虽仍主要采用干支系联法,但对辞例的条件作了较严格的规定。

有关殷墟卜辞地理研究的最新成果是1994年出版的郑杰祥的《商代地理概论》,其特点首先是对地名作详细的文字考证,以求字识准确;其次是卜辞资料更为齐全,不仅利用了《甲骨文合集》,而且有《小屯南地甲骨》等新资料,是他书所未采用的;三是书中充分利用了最新的田野考古资料。

商代地理的研究虽然有较多成果,但由于卜辞资料本身的限制,对卜辞中出现的地名之地望的看法分歧仍比较大。其中最明显的如商王田猎卜辞中所反映出来的主要田猎区究竟在哪里,如今即有河南沁阳、山东泰山、河南濮阳(及新乡以东、山东以西)三个地区三种看法。

在清朝光绪年间,古董商、金石学家王懿荣,是当时最高学府国子监祭酒(相当于校长)。有一次他看见一味中药叫龙骨,看见上面刻着字,就觉得很奇怪,翻看药渣,没想到上面居然有一种看似文字的图案。于是他把所有的龙骨都买了下来,发现每片龙骨上都有相似的图案。他把这些奇怪的图案画下来,经过长时间的研究他确信这是一种文字,而且比较完善,应该是殷商时期的。后来,人们找到了龙骨出土的地方——河南安阳小屯村,那里又出土了一大批龙骨。因为这些龙骨主要是龟类兽类的甲骨,是以人将它们命名为“甲骨文”,研究它的学科就叫做“甲骨学”。(此种说法如今存疑,详见百度王襄词条。)另当时药店疏"龙骨"有规定,带字的不要,所以不可能在药中看到。范寿轩先将龙骨卖予王襄,王襄无力全部购买,余下的范带到北京卖与王懿荣。

由于药铺老板拒收上面有刻画痕迹的龙骨,小屯村的农民就用小刀将上面的痕迹刮掉,以6文钱一斤的价格,将挖出的龙骨卖给药铺。于是许许多多的商代史料被磨成粉,当作药吃进肚里,这就是所谓的“人吞商史”。

龟甲上的甲骨文

学术界基本认同清末官员、金石学家王懿荣是甲骨文的最早发现者。而关于具体发现过程则有两说。

第一说源于刘鹗的记载。清光绪二十五年(1899年),河南安阳出土龟版之后,被山东潍县古董商人范寿轩、范维卿等人收购,并运至北京售卖。时任国子监祭酒的王懿荣素来喜好收集古物,通晓金石文字,从古董商手中高价收购了这批甲骨。

另一说流传甚广,与中药“龙骨”密不可分。龙骨一般是指远古哺乳动物的骨骼化石,中医认为其可以入药,有治疗咳逆、泻痢、便血的作用。后来,甲骨代替龙骨,用于药用,河南安阳一带有人甚至世代以此为业。在这一过程中,甲骨文资料受到了不可估量的损失。光绪二十五年。王懿荣染疾服药,偶然在中药中的龙骨上发现了古文字。

王懿荣为清末翰林,进士出身,具有深厚的金石学造诣。他在得到甲骨之后,即认定其上文字是比籀文更加古老的殷商遗物,并开始重金收购有字甲骨,至光绪二十六年(1900年)春,共得到1508片。然而,王懿荣尚未对这种文字进行深入研究,即在同年七月八国联军攻占北京时自杀殉国。

王懿荣对甲骨的收购,逐渐引起学者重视,古董商人则故意隐瞒甲骨出土地,以垄断货源,从中渔利。王懿荣好友刘鹗等派人到河南多方打探,皆以为甲骨来自河南汤阴。后来罗振玉经过多方查询,终于确定甲骨出土于河南安阳洹河之滨的小屯村,这里与古文献记载的商朝后期的殷都所在地相吻合。

19世纪末到20世纪初,古代甲骨上的刻划的符号被确认为的商代文字是中国考古的三大发现(敦煌石窟、周口店猿人遗迹)之一。可是它的发现过程,既十分偶然又极富戏剧色彩。

清光绪25年(公元1899年)秋,北京清朝廷任国子监祭酒(相当于中央教育机构的最高长官)的王懿荣(1845—1900)得了疟疾。派人到宣武门外菜市口达仁堂买了一剂中药。王懿荣无意中看到其中的一味叫龙骨的中药上面刻划着一些符号。龙骨是古代脊椎动物的骨骼,在这种几十万年前的骨头上怎会有刻划的符号呢?这不禁引起他的好奇。对古代金石文字素有研究的王懿荣便仔细端详起来,觉得这不是一般的刻痕,很像古代文字,但其形状非籀(大篆)非篆(小篆)。为了找到更多的龙骨作深入研究,他派人赶到达仁堂,以每片二两银子的高价,把药店所有刻有符号的龙骨全部买下,后来又通过古董商范维卿等人进行搜购,累计共收集了1500多片。

甲骨文之父——王懿荣

甲骨文之父——王懿荣

1900年7月,侵略军兵临城下,慈禧太后带领皇室人员仓皇出逃,王懿荣彻底失望了。他对家人说:“吾义不可苟生! ”随即写了一首绝命词毅然服毒坠井而死,年方56岁。

后来人们称这位最先发现甲骨文的人王懿荣为“甲骨文之父”,在甲骨文发现90周年的1989年秋,在他的家乡山东烟台市福山区建成王懿荣纪念馆,以纪念他的功绩。

王懿荣殉难后,其子为还旧债而出售家中所藏古物,他所收藏的甲骨,于是在1902年大部分转归好友刘鹗(即《老残游记》作者刘铁云)。另外,刘鹗还从北京琉璃厂的古董商那里购得3000余片甲骨,从友人方若那里获赠300余片,又派儿子去河南购得1000余片,所藏甲骨增至5000多片,成为当时最著名的甲骨收藏大家。在好友罗振玉的建议和帮助下,刘鹗于1903年11月拓印《铁云藏龟》一书,将甲骨文资料第一次公开出版,此书从刘鹗所藏的甲骨中采用1058片,由罗振玉亲自选拓,其中伪刻5片,自重3片,倒置12片,甲骨反面有字而未录的有40片,骨臼有字而未录的有4片,虽然如此,仍瑕不掩瑜。不久,学者孙诒让根据《铁云藏龟》的资料,又写出了甲骨文研究的第一部专著《契文举例》。

甲骨文被发现之后,引起学术界的轰动。古董商人为了垄断财源,对于甲骨的来源秘而不宣,以后又谎称出自河南汤阴、卫辉等地。直到1908年,学者罗振玉才首先访知甲骨出土于河南安阳的小屯村一带,于是他派遣自己的亲属去安阳求购,又亲自前往安阳进行实地考察。1910年罗振玉释读出了10位殷王的名谥,证明这些有字甲骨确为殷王室之遗物,并进一步推断安阳小屯村正是古文献所载的殷墟遗址。先后共搜集到近二万片甲骨,于1913年精选出2000多片编成《殷墟书契》(前编)出版,随后又编印了《殷墟书契菁华》(续编),为甲骨文的研究奠定了基础。

继罗振玉之后,许多著名的学者,如王国维、郭沫若、董作宾、唐兰、陈梦家、容庚、于省吾、胡厚宣等都进行了卓有成效的考释和研究,形成了一门专门的学问——甲骨学。罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、董作宾(号彦堂)、郭沫若(号鼎堂)并称为“甲骨四堂”,被誉为甲骨学研究的一代宗师,其中以罗振玉年龄最长,接触甲骨文也最早,而位列“四堂”之首。

甲骨文是中国发现最早的文献纪录,如今甲骨学已成为一门蔚为壮观的世界性学科,从事研究的中外学者有500多人,发表的专著、论文达3000多种。它对历史学、文字学、考古学等方面都具有极其重要的意义。

作者 | 相关史料 |

|---|---|

罗振玉 | 1914年编《殷虚书契考释》 |

1916年编《殷虚书契待问编》 | |

王襄 | 1920年《簠室殷契类纂》(天津博物院) |

1923年《殷虚文字类编》(决定不移轩自刻本) | |

1927年删校本 | |

1971年中国台北艺文印书馆翻印本 | |

日本 高田忠周 | 1925年《古籀篇》(古籀篇刊行会) |

孙海波 | 1934年《甲骨文编》(哈佛燕京学社) |

曾毅公 | 1939年《甲骨地名通检》(齐鲁大学国学研究所) |

金祥恒 | 1959年《续甲骨文编》(中国台北艺文印书馆) |

中国科学院考古研究所编辑1965年《甲骨文编》孙海波改订本(中华书局) | |

1979年香港中华书局版 | |

李孝定 | 1965年《甲骨文字集释》(中央研究院历史语言研究所) |

日本 岛邦男 | 1967年《殷墟卜辞综类》(汲古书院1971出增订本) |

日本 永田英正 | 1968年《京都大学人文科学研究所藏甲骨文字索引》(京都大学人文科学研究所) |

日本赤井清美 | 1974年《书体字典》(东京堂) |

1976年《书体小字典》(东京堂) | |

日本小林博 | 1977年《古代汉字汇编》(木耳社) |

高明 | 1980年《古文字类编》(中华书局) |

徐中舒 | 1981年主编《汉语古文字字形表》(四川人民出版社) |

1989年《甲骨文字典》(四川辞书出版社) | |

日本 小林石寿 | 1985年《展大甲骨文字精华》(木耳社) |

1987年《拓影展大甲骨文字字典》(木耳社) | |

1988年《五体篆书字典》(木耳社) | |

加拿大 许进雄 | 1981~1988年《皇家安大略博物馆所藏甲骨文字索引》(一~九卷《中国文字》新四~十二期连载) |

日本 高嶋谦一 | 1985年《殷虚文字丙编通检》(中央研究院历史语言研究所) |

孟世凯 | 1987年《甲骨学小词典》(上海辞书出版社) |

赵诚 | 1988年《甲骨文简明词典·卜辞分类读本》(中华书局) |

日本 师春妙石 | 1988年《古典文字字典》(东方书店) |

姚孝遂 | 1988年主编《殷墟甲骨刻辞摹释总集》(中华书局) |

1989年《殷墟甲骨刻辞类纂》(中华书局) | |

饶宗颐 | 1989~1999年《甲骨文通检》(已出先公先王先妣贞人、地名、天文气象、职官人物、田猎与祭祀等五册,香港中文大学出版社) |

日本 松丸道雄与高嶋谦一 | 1993年合编《甲骨文字字释综览》(东京大学出版会) |

日本 水上静夫 | 1995年《甲骨金文字典》(雄山阁) |

于省吾 | 1996年主编《甲骨文诂林》(中华书局)等。 |

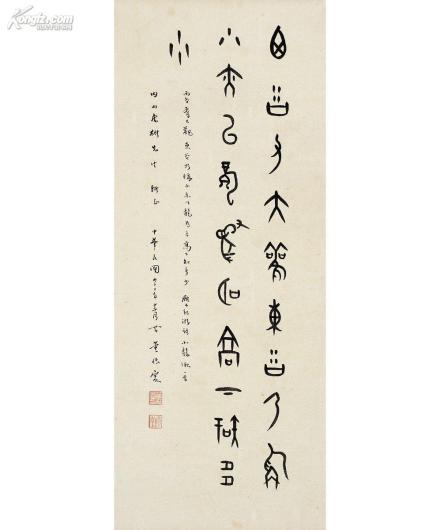

甲骨文是中国最早的系统文字,也是比较成熟的文字。而上古文字的点横撇捺、疏密结构,确实初具用笔、结体、章法等书法要旨,孕育着书法艺术的美,很值得欣赏与品味。以甲骨文而言,郭沫若在1937年出版的《殷契粹编》的序言中,就对其书法体现非常赞赏:“卜辞契于龟骨,其契之精而字之美,每令吾辈数千载后人神往。文字作风且因人因世而异,大抵武丁之世,字多雄浑,帝乙之世,文咸秀丽。而行之疏密,字之结构,回环照应,井井有条……足知现存契文,实一代法书,而书之契之者,乃殷世之钟王颜柳也。”

钟王颜柳指的是古代的四位大书法家。殷代的“钟王颜柳”们,就是那些书刻卜辞的史官卜人。正是他们为后人留下了丰富的史料,也留下了一份份珍贵的上古书法作品。若就甲骨文书契形式作粗略的一瞥,会发现早期字体较大,像罗振玉编《殷虚书契菁华》所收录的许多武丁时期的卜辞,非常大气、醒目;而到商末帝乙、帝辛时代,字变得细小委琐;至于西周甲骨文则更是细若粟发。

甲骨文风格类型:一是劲健雄浑型、二是秀丽轻巧型、三是工整规矩型、四是疏朗清秀型、五是丰腴古拙型。总之尽管甲骨文是契刻出来的文字,但笔意充盈,百体杂陈,或骨格开张,有放逸之趣;或细密绢秀,具簪花之格,字里行间,多有书法之美。

所谓“甲骨文书法”,大抵有两层意思。

一是指以商周甲骨文字体结构、书法特征为宗,加以工整地摹写而成的书法作品。这类作品可以按照需要集古字以组合为新句子。内容是新的,字却如同三千年前殷人的入笔文字一般饶富雅趣。但是甲骨文总共才二千多字,其中还有不少尚未释出的怪字(特别是人名、地名),真正派上用场的不是很多。因此一旦遇到甲骨文中没有的字,而所书写的对联、题词中又无法代替,就只好进行偏旁拆零,自己拼接了;再拼不出,就要到金文等其他古文字里去讨救兵。进行这项创作的首要人物是罗振玉。1921年他在研究之余,将甲骨文用毛笔书写成楹联,出版了《集殷墟文字楹帖》。继之有章钰、高德馨、王季烈等人,也仿效集字创作。一些古文字学前辈如董作宾、商承祚、唐兰、于省吾等也擅长甲骨文书法,这是本真意义上的甲骨文书法作品。

另一层意思是指借鉴甲骨文特征加以自行创作的现代书法作品。他们将甲骨文视作一种灵感,仅仅是艺术创作中的一点启示,而并不在于追求“形似”。因此,他们并不严格按甲骨文的书法特征去写,可能是综合了甲骨文、金文、战国文字等多种古文字的特点而创作。这样的书法艺术与古文字学虽有关系,但不是亦步亦趋。

有的学者更认为,甲骨文的“书体”在甲骨断代和碎片的缀合中,“起了决定性的作用”①。书法形体取决于书写人的技术与手法。它的流行受习惯的崇尚而具有时间性。用书体来测量某一时期文化和艺术的风尚,可以大体上窥见一斑。并指出:

武丁时期的书法,气魄雄伟,峻敖瑰丽。即使中小字体也是工整秀丽,但无论大中小字体,无一处不表现出这一时期书法方面的熟练,深邃的造诣;祖庚祖甲时期,主要在严饬工整方面下工夫,与后世书家比拟,颇有欧阳率更的风趣;禀辛康丁时代,一部分沿袭了祖庚祖甲时工整的作风,但大多逐渐衰退,趋向潦草苟且;武乙时期的大字,粗疏古拙,劲削而带有暴戾的气氛;文丁武丁的作品,又是五花八门,百体杂陈,在书法上颇有百花齐放、百家争鸣的情景,有的骨骼开张,有放逸之趣,有的细小娟秀,有簪花之格。

可见,甲骨文的书法艺术是为学者们所公认的。

甲骨文的“鼎”字

甲骨文的“鼎”字

甲骨文有完整的内容和形式。它一般包括叙辞(为贞卜日期和贞人名)、命辞(所问之事)、占辞(为商王亲自视兆占问吉凶)、验辞(刻记占卜结果)等项,故又称甲骨文为卜辞。刻辞的排列也很有规律,或由上而下,或由下而上;或从右至左,或从左至右,但一般是先横后竖。一片甲骨上少则数字,多则上百字。其章法布置毫无做作气,错落自然,浑然一体,变化无穷,一片天机。无论从哪方面看,都体现了殷代贞人高度的艺术技巧和艺术匠心,不愧为中国最早的书法艺术。

二十世纪八十年代以来,伴随着书法热的兴起,甲骨文书法得到了广大书法家的重视。但由于甲骨文书法创作毕竟不过百年的历史,还没有十分成熟的临习与创作方法可供借鉴。以怎样的笔法去研习这一古老的书体,成为从事甲骨文书法创作者亟需解决的一道课题。沙曼翁先生认为:“写甲骨把笔要轻,运笔要活,要学‘大米’的刷字。要中、侧锋互用,既要写出毛笔的韵味,又要有刀的感觉。”是极为精辟的见解。尽管甲骨文是由锲刻而成,但书写的痕迹依然存在,因此,我们在临习甲骨文时既要体现锲刻的感觉,更要表现书写的味道。起笔微逆入纸,提笔中锋运行,驻笔平出空收。在行笔时切忌出现楷书的顿挫之法,笔致要简率、质直和畅达。尤其是要做到搭笔即成的迅捷运笔方式,做到急缓适中。临习甲骨文尽管以中锋为主,但要间或辅之以侧锋,以增其韵。甲骨文的转折,一般应断而再起,且不可一笔带过,形成圆转之状,而失去了甲骨文方整峻拔的特质。

最后,尚需指出,临习甲骨文,除掌握上述笔法外,平时要多读甲骨文拓片,品味其线条、结字以及高古的气息。同时,坚持临写小篆和金文,多读一些文字学著作,这对学习甲骨文很有帮助。

本世纪初,罗振玉在他搜集的甲骨中,发现了刻有商王朝先公、先王的名字,证实了这些甲骨的出土地小屯就是《史记》中所说的“洹水南,殷墟上”的殷墟所在地。

此后,学者王国维对甲骨卜辞中所见的商代诸先王、先公,对照《史记》记载作了详细的考证,证实了《史记》中《殷本纪》的可信性。殷墟是商朝第10代王盘庚于公元前1318年,把都城从奄(今山东曲阜附近)迁到殷(小屯村一带),从此历经至8代12王,在此建都达273年之久。这些研究成果,把中国有考据可信的历史提早了一千年。

从一片殷商甲骨上文字的发现和认定,由此发展到肯定了一个距今3000多年、长达600多年的朝代,这是非常重要的发现。这样就把本世纪20年代一些学者认为中国的可信历史始于西周的“疑古”思潮,予以彻底的否定。

甲骨文图片

甲骨文的文字学价值甲骨文在汉字漫长的发展历史上具有极其重要的地位,作为现代汉字的鼻祖是当之无愧的。中国汉字的萌芽,大约出现于新石器时代晚期陶片上的刻划符号。但这些刻划文字虽已具备了文字的雏形,但都是一些简单的符号和单字,无完整的体系和规律。真正具有一定的体系并有比较严密的规律的文字,最早的要算是甲骨文了。据研究,甲骨文中共有不重复的单字4500个左右,已识单字在1700个左右,而这些单字还不是当时使用的全部文字。甲骨文是研究古文字的宝贵资料。中国的文字萌芽较早,在新石器时代仰韶文化的陶器上,就发现了各种刻划符号,成为中国文字的雏形,经过二三千年的孕育、发展,到了商代,中国的文字达到基本成熟阶段。甲骨文具有一定体系并有比较严密的规律,内容丰富,对中国古文字研究有重要作用。过去,古文字研究的主要的依据是商周青铜器上的铭文,如东汉许慎的《说文解字》。甲骨文比《说文解字》要早1500年,而且它是来源于直接发掘出来的出土文物,可信程度更高,对研究汉字的起源和发展,纠正《说文解字》的疏失,解决青铜器铭文中悬而未决的问题,都有极大价值。

在甲骨文以前,从考古材料来看,中国境内已有很多尚未完全成熟的文字符号出现。从史书记载来看,《荀子》、《吕氏春秋》、《韩非子》、《世本》都记载有仓颉造字的传说。许慎的《说文》序把《系辞传》的说法和仓颉的传说结合起来,说:“及神家氏结绳 为治而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史仓颉见鸟兽蹄航之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以刈,万品以察。”黄帝的时代大约在公元前两千五六百年,甲骨文最早的不超过公元前1300年。

2017年12月26日,甲骨文成功入选“世界记忆名录”发布会在故宫博物院举行。发布会由教育部、国家语委、国家文物局、国家档案局、故宫博物院、中国联合国教科文组织全委会共同主办。出席会议人员主要来自主办单位、联合国教科文组织驻华代表处、文博机构,以及有关高校和科研院所的代表。

刻在肩胛骨上的甲骨文

刻在肩胛骨上的甲骨文

第一,看卜骨之新旧。甲骨埋入地下三千余年,被有的学者称作“亚化石”,自然有一种古朴感。作伪者常用大版新鲜牛骨来刻字(因龟甲较难刻契,且易碎裂),故凡遇大版牛骨刻辞须谨慎。如英国驻安阳长老会牧师明义士(James Mellon Menzies)于1914年起开始搜集甲骨文,结果初次所购之大骨版,全系新鲜牛骨仿制,收藏不久,即腐烂发臭。(有的假货是在商朝出土的甲骨上,重新再刻字,比如原来一块上,只有一个字,他再加刻上七八个,所以要注意真的甲骨不一定是甲骨文)

第二,若能目验实物,可看切口之新旧。即便是利用出土之甲骨新刻文字,因切口新,作伪者常用粘性泥土涂抹。将甲骨浸泡水中不久,即可用刷子刷去泥土,切口便一目了然。而真品则因土色深入刻痕内,一般是洗刷不掉的。(这种用水的做法会对文物有很大的伤害性,特别是那种保存不是很完好的甲骨文,和出土时已经有些腐朽的甲骨文。尽量请专家,如果不行,可以用放大镜,放大到一定程度可以清晰看出差异。)

第三,看内容是否符合卜辞的文例文法。因作伪者并不懂甲骨文的内容,多数是胡乱抄袭真片上的文字,东拼西凑,甚至倒写、刻错亦浑然不觉。因此,在鉴别时要注意看刻辞是否连成文句。一条完整的卜辞,由前辞(又叫叙辞,写占卜日期,以干支表示,同时又写占卜者名,通常是商王的史官)、问辞(又叫命辞,是要问的事)、占辞(商王看了卜兆以后所下的是非结论)、验辞(占卜后结果的应验情况)这样四部分组成,不过许多卜辞都不完整,一般只具有其中的几部分。

第四,看刻辞格式。在龟甲上的刻辞,分两种式样:刻在左右边缘部分的,由外向里读,确切地说,刻于左甲边的文字,从左向右读,刻于右甲边的,则从右向左读。另一种是龟腹甲的中缝两边文字,皆由里向外刻,即在中缝左侧的文字,由左向左读,在右侧的,由右向右读。在牛骨上的刻辞,一般刻在骨的边缘,是由外向里读。几条卜辞刻在一起,一般由下而上排列。

第五,看字体。商代甲骨文跨越了自盘庚到帝辛12位商王计270余年,卜辞年代明确可以判断的是武丁到帝乙8位商王。在这段时期内,文字写法有过变化。有学者根据这些变化和其他考古成果将殷墟卜辞分为五期,第一期为武丁时期,字体相对大一些,第五期较小,有些在写法笔划上也有不同,可以从甲骨学工具书(如高明《古文字类编》中华书局1980年版)上查对。

第六,看贞人(卜人)名字。贞人即当时替商王占卜之人,为史官。贞人生活于一定的时期,贞人名是断代的依据之一。早期与晚期的贞人不可能共主占卜之事,故不应在同片甲骨上出现。不少专著对此有研究,且列表对照,一目了然(如陈梦家《殷墟卜辞综述》)。

总的说,甲骨文辨伪较其他文物的鉴定要简单些,只是遇到利用出土的无字卜骨仿刻全部真片或一片甲骨上真伪参半须倍加小心。前人在这项工作的研究上已取得了可喜的成就。一般西人所著录的甲骨书中伪刻较多,如《库方二氏藏甲骨卜辞》、《柏根氏旧藏甲骨文字》、《金璋所藏甲骨卜辞》等,引用时要注意。如《金璋所藏甲骨卜辞》第668片左上部“癸丑王卜贞旬无祸王占曰吉”等 三条卜辞系真迹,而下半部字虽大而清晰,于文义却不通,系伪刻。作伪者有的本是刻字出身,便被古董商相中,专干伪刻卜辞勾当。如董作宾《甲骨学五十年》中提到的蓝宝光,便能仿刻完整的真片,其工细程度几可乱真。幸而此人不懂文例文法,否则在甲骨上大肆“创作”,会给辨伪工作平添许多麻烦。

除商代卜辞外,1954年起又发现了大量西周甲骨,其中有字的不少,时距殷墟卜辞的发现已半个世纪,作伪之风无存,当然也就谈不上辨伪了。

中国国家图书馆藏甲骨拓片也很丰富,除正在传拓中的《馆藏甲骨集拓》外,还有《善斋书契丛编甲骨拓本》十八册四函,共28000余张。在郭沫若主编的《甲骨文合集》中还收录有该馆所藏甲骨拓本十余种之多。

习近平:甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍惜、更好传承发展。

走进《甲骨文记忆》展,屏风上10个用甲骨文书写的汉字格外引人注目。这十个字分别是龙、凤、鼓、罄、涉、陟、册、饮、典、史。从文字发展的角度来说,甲骨文中‘册’的写法,就说明在殷商时期已经有简牍了;典籍的‘典’上面的字符和‘册’是一样的,意思是有典范性的、重要的书籍,所以它需要双手持握。也有专家认为‘典’字下方的两横,代表着矮的案几,意思是说双手持握拿的书太沉了,可以放到桌案上来阅读。

在展柜中,馆藏编号6006的这片甲骨,是一组拓片,是由三块甲骨缀合在一起,上面的两片由王国维先生缀合,通过他的研究发现,上面文字所记录的是商王的世系,与《史记·殷本纪》当中商王的名字是能够对应的;下方的这一片,由后来的学者董作宾先生缀合上去,这一片甲骨的补充,使得商王的世系得到进一步的完善。在全世界发现的甲骨数量有15万片,国家图书馆是藏量最多的一共有35651片。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。