-

唐代政治史述论稿 编辑

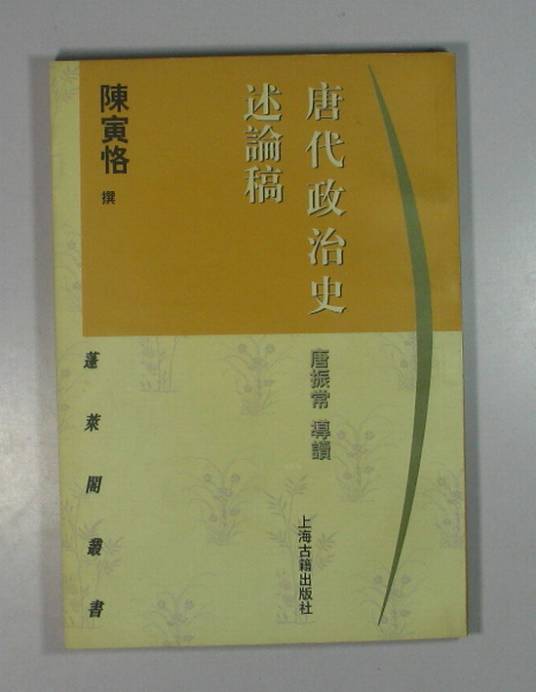

《唐代政治史述论稿》是1997年上海古籍出版社出版图书,作者是陈寅恪,于1941年间在香港完成。此书对有唐一代政治史作了精辟的论述,综观全史,上溯西晋、南北朝与隋世,下讫唐以后之变化。本书系著名历史学家陈寅恪撰写于抗日战争的艰难环境中,是中国中古史研究的传世杰作。该书在20世纪40年代由商务印书馆出版,1982年收入上海古籍出版社《陈寅恪文集》。

中文名:唐代政治史述论稿

作者:陈寅恪

出版社:上海古籍出版社

出版时间:1997年12月01日

页数:201 页

定价:10 元

开本:32 开

装帧:平装

ISBN:9787532522712

《唐代政治史述论稿》是陈寅恪于1941年间在香港完成的,序末署“辛巳元旦陈寅恪书于九龙英皇太子道三百六十九号寓庐”,次年在桂林抄改后交商务印书馆,于1943年出版。此书是陈寅恪的代表作,对唐史研究甚具启发性,香港在动乱时代为陈寅恪提供了短暂的研究空间,使他得以完成此巨著,其事虽属偶然,但也不能不说是一种缘。

陈寅恪

陈寅恪

陈先生学识渊博,除历史外,于文学、宗教、语言、哲学等皆有相当的造诣。在史学上,尤其精于中国中古史(自魏晋直迄五代),在佛教典籍与唐代清初文学上也有很深的功力。陈先生在治学上秉持“独立之精神,自由之思想”,不曲学阿世,每每于重大问题上有自己独到而深刻的见解。其在治学方法上,既沿袭并创新了乾嘉朴学的考据传统,又在著述中体现出“文化多元论”的包容思想,并借鉴了诸多新的方法与材料,堪为后世楷模。

自序

上篇 统治阶级之氏族及其升降

中篇 政治革命及党派分野

下篇 外族盛衰之连环性及外患与内政之关系

论稿摘录

论稿摘录

2、 陈先生指出:“自鲜卑拓跋部落侵入中国统治北部之后,即开始施行汉化政策……此汉化政策其子孙递行不替,及魏孝文帝迁都洛阳,其汉化程度更为增高。至宣武、孝明之世,则已达顶点,而逐渐腐化矣。然同时边塞六镇之鲜卑及胡化之汉族,则仍保留其本来之胡化,而不为洛都汉化之所浸染。故中央政权所在之洛阳其汉化愈深,则边塞六镇胡化民族对于汉化之反动亦愈甚,卒酿成六镇之叛乱,尔朱部落乘机而起。至武泰元年(公元五二八年)四月十三日河阴之大屠杀,遂为胡人及胡化民族反对汉化之公开表示,亦中古史划分时期之重要事变也。”其后,他又进一步指出,“汉人与胡人之分别,在北朝时代文化较血统尤为重要,凡汉化之人即目为汉人,胡化之人即目为胡人,其血统如何,在所不论。”

唐代政治史述论稿

唐代政治史述论稿

4、“安史之乱”是唐由盛转衰的转折点,在中国整个历史发展中也占有极其关键的地位。

虽则表面上安禄山、史思明的叛乱被平息了,但事实上大唐帝国的根基也遭受了重大的打击。陈寅恪先生指出,“唐代中国疆土之内,自安史乱后,除拥护李氏皇室之区域,即以东南财富及汉化文化维持长安为中心之集团外,尚别有一河北藩镇独立之团体,其政治、军事、财政等与长安为中央政府实际上固无隶属之关系,其民间社会亦未深受汉族文化之影响,即不以长安、洛阳之周孔名教及科举仕进为其安身立命之归宿。”并且陈先生尤其强调“故论唐代河北藩镇问题必于民族及文化二端注意,方能得其真相所在也。”

5、陈先生在翻检《新唐书》之《藩将传》中发见两点:“一为其人之氏族本是胡类,而非汉人;一为其人之氏族虽为汉族,而久居河朔,渐染胡化,与胡人不异。前者属于种族,后者属于文化。质言之,唐代安史乱后之世局,凡河朔及其他藩镇与中央政府之问题,其核心实属种族文化之关系也。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。