-

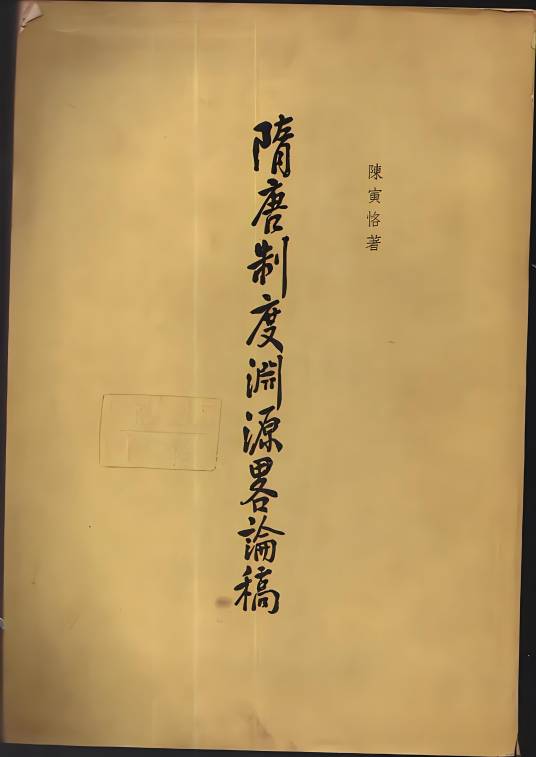

隋唐制度渊源略论稿 编辑

《隋唐制度渊源略论稿》是历史学家陈寅恪创作的历史著作,首次出版于1944年。

该书从礼仪、兵制、财政等方面论述魏晋南北朝制度变迁与隋唐制度的关系,概括出隋唐制度三大历史渊源,是魏晋南北朝隋唐史开创性的研究成果。

一、叙论 | 二、礼仪 | 附: 都城建筑 | 三、职官 | 四、刑律 | 五、音乐 | 六、兵制 | 七、财政 |

“种族文化观” 是陈寅恪提出的重要概念,在书中被用以解释有关隋唐制度的“三源论”。 陈寅恪论述为:“总而言之,全部北朝史中凡关于胡汉之问题,实一胡化汉化之问题,而非胡种汉种之问题,当时之所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类者是也。”其要义在于,区分“种族”的标准不为“血统”,而是“文化”。

“财政”一篇,陈寅恪主要论述唐代中央财政制度的地方化。陈寅恪认为当时的关中河西地区的农业人口和生产力必须达到一定水平,有足够富余的农产品可以使朝廷进行收购。“和籴”政策初现时河西地区之繁盛,于《资治通鉴》中可见一斑:“是时中国盛强,自安远门西尽唐境万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右。”可知其时是有足够的农业生产力为其提供农产品的。由此推论,可见陈寅恪以人口学的角度考虑经济问题,并且已意识到社会生产力的发展对国家政策有重大影响,此思想与“经济基础决定上层建筑”的马克思主义哲学似有不谋而合之处。其次,陈寅恪从经济、军事等角度对“和籴”由“和买”变为“强征”的现象,作出了极为精彩的分析。陈寅恪以为,若官府收购价格高于市场价,虽利民但政府财政难以支撑;若官府收购价格与市场价格相差无几,则中国古代社会下的民众对官府自有一种畏惧与抗拒心理,也使得收购难以进行。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。