-

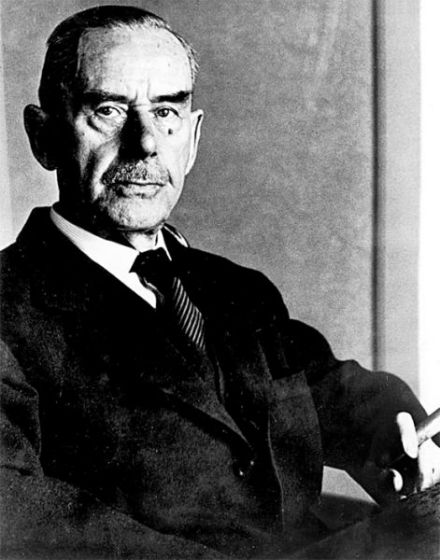

托马斯·曼 编辑

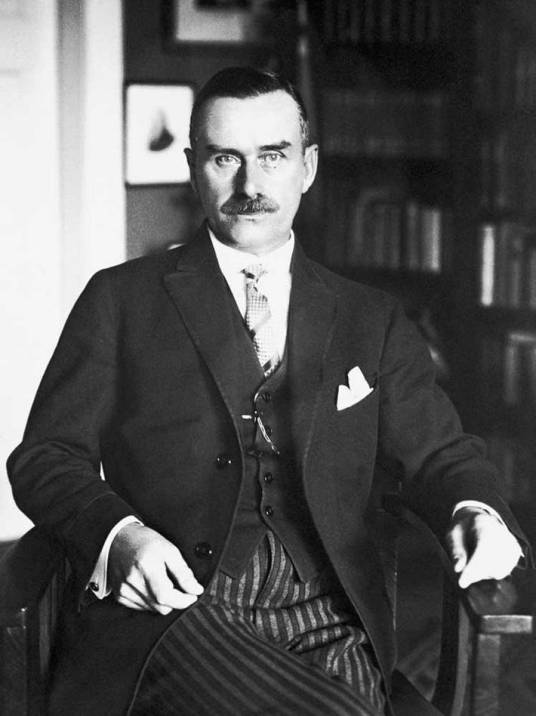

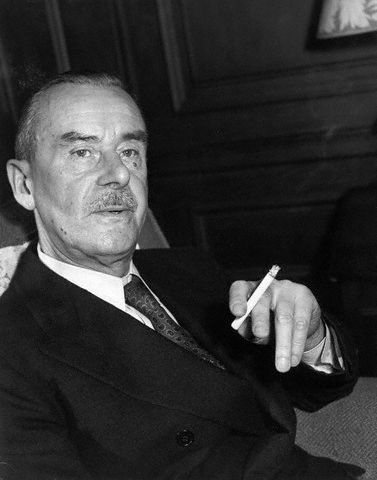

托马斯·曼(Thomas Mann,1875年6月6日—1955年8月12日),德国小说家和散文家,出生于德国北部卢卑克城一家望族。1924年发表长篇小说《魔山》。1929年度获得诺贝尔文学奖。第一次世界大战时曾一度为帝国主义参战辩护,但30年代即大力反对法西斯主义威胁,发表了中篇佳作《马里奥与魔术师》(1930),对法西斯在意大利制造的恐怖气氛做了生动的描述。托马斯·曼是德国20世纪最著名的现实主义作家和人道主义者,受叔本华、尼采哲学思想影响。代表作是被誉为德国资产阶级的“一部灵魂史”的长篇小说《布登勃洛克一家》(1901),被看作德国19世纪后半期社会发展的艺术缩影。

中文名:托马斯·曼

外文名:Thomas Mann

国籍:德国

出生日期:1875年6月6日

逝世日期:1955年8月12日

职业:小说家和散文家

主要成就:1929年度获得诺贝尔文学奖

出生地:德国吕贝克

代表作品:《布登勃洛克一家》

早年

托马斯·曼

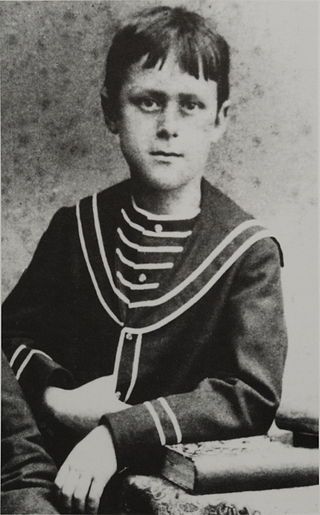

托马斯·曼1875年6月6日出生于德国北部港市吕贝克,他的父亲是经营谷物的巨商,母亲出生于巴西,有葡萄牙血统。托马斯.曼是五个孩子中的老二,长他四岁的亨利希·曼后来也是一位著名作家。作为成功的商人,托马斯.曼的父亲作风实际,在吕贝克很有影响;而他从母亲那里则得到音乐、文学和艺术的熏陶。父亲的实用主义与母亲的艺术气质所代表的二元性,成为托马斯·曼后来文学创作的重要主题。青少年时代的托马斯·曼并非是一个缺乏天赋的孩子,但他对于学校的课程表现地毫无兴趣。他更愿意致力于发展其由来已久的对于写作的爱好,并以散文随笔和作文的形式参与其与他人共同编辑出版的杂志《春天风暴》。在一封保存下来的1889年的信中,当时只有14岁的托马斯·曼在信的末尾属名“托马斯·曼,抒情戏剧诗人”。这反映了托马斯·曼对于自己将来当作家这件事是很认真的。

托马斯·曼的父亲于1891年在41岁的年龄上早逝后,孩子们被指定了一位监护人。这位监护人认为,托马斯·曼离开学校后应该选择一个正当的职业。托马斯·曼顺从了这一意愿,并且在此之后任职于一家火灾保险公司。在办公桌前的工作对于托马斯·曼来说极其无聊和不具挑战。

托马斯夫妇及其子女的全家福

托马斯夫妇及其子女的全家福

1893年,托马斯·曼离开吕贝克前往慕尼黑。1895年,托马斯·曼放弃了在火灾保险公司的工作。

1894-1896年间,他参加了慕尼黑技术大学的历史、艺术和文学课程。最初,他心里想着的是选择从事记者这一职业。中学时期的毫无目标,依然在他大学学习期间延续。

文学创作

托马斯·曼

托马斯·曼

1897年,托马斯·曼开始他第一部长篇小说《布登勃洛克一家》的创作。1901年这本小说发表并立即获得巨大成功,从此奠定了托马斯·曼在德国的文学地位。

1905年,托马斯·曼同卡蒂娅普林斯·海姆结婚。尽管曼对自己的同性恋倾向不是一无所知,但他选择了压抑克制。他们生了六个孩子,三儿三女。除了长子克劳斯.曼,长女艾丽卡·曼也是一位作家、演员和社会活动家。克劳斯·曼和艾莉卡·曼都是公开的同性恋者。

托马斯·曼1912年写成中篇小说《死于威尼斯》搬上银幕之后,引起了国际上的注视。

签名

签名

1919年,托马斯·曼被授予波恩大学哲学系的名誉博士。

辉煌时期

托马斯·曼

托马斯·曼

托马斯·曼

托马斯·曼

1929年,托马斯·曼荣获诺贝尔文学奖。

托马斯·曼

托马斯·曼

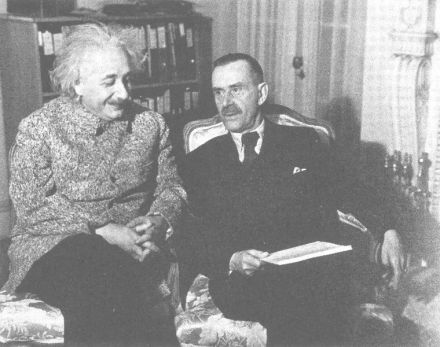

1935年,他与爱因斯坦一起获得了哈佛大学荣誉文学博士的头衔。

托马斯·曼

托马斯·曼

1933年希特勒上台,他撰文谴责法西斯对德国文化的歪曲和破坏,发表《理查德·瓦格纳的苦难与伟大》的著名演讲,而被迫流亡国外,于1938年移居美国,1941年托马斯·曼举家迁往PacificPalisades(在洛杉矶/加利福尼亚附近)。加入美国国籍一事一拖再拖,直到1944年,托马斯·曼才取得了美国国籍。

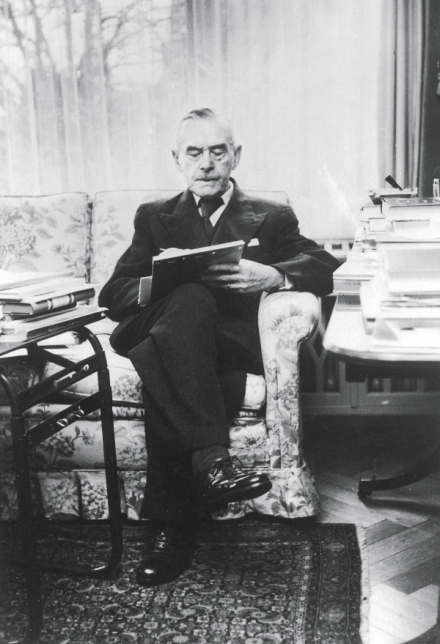

晚年

托马斯·曼墓碑

托马斯·曼墓碑

战后德国几家报纸推荐托马斯·曼当任第一位联邦德国的总统,他拒绝了。战后,托马斯·曼始终不肯返回德国。多年之后,托马斯·曼才愿意跟他的德国同胞重新和好 。

五十年代,迈卡锡主义开始在美国肆虐。而二战后的德国分裂为东西两个。托马斯·曼最终选择于1952年返回瑞士定居。他一直在瑞士客居,但经常回德意志联邦共和国进行访问,在那里朗读他的作品。这期间,他的作品范围更进一步扩大。 1955年7月20日托马斯.曼被确诊患了血栓。治疗没能起到效果。托马斯.曼于8月12日由于动脉硬化症在苏黎世的医院逝世,享年80岁。

长篇小说

作品译名 | 作品 | 年份 |

|---|---|---|

《布登勃洛克一家》 | Buddenbrooks-Verfalleine r Familie | 1901年 |

《国王的神圣》 | Koumlni gliche Hoheit | 1909年 |

《魔山》 | Der Zauberberg | 1924年 |

《约瑟夫和他的兄弟们》四部曲 | Joseph und seine Bruder Tetralogie | 1933-1943年 |

《亚克伯的故事》 | Die Geschichten Jaakobs | 1933年 |

《年轻的约瑟夫》 | Derjunge Joseph | 1934年 |

《约瑟夫在埃及》 | Joseph in Auml gypten | 1936年 |

《赡养者约瑟夫》 | Joseph der Ernauml hrer | 1943年 |

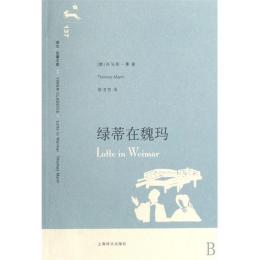

《绿蒂在魏玛》 | Lotte in Weimar | 1939年 |

《浮士德博士》 | Doktor Faustus | 1947年 |

《被挑选者》 | Der Erwauml hlte | 1951年 |

《骗子菲利克斯·克鲁尔的自白》 | Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull | 1954年 |

短篇小说

作品译名 | 作品 | 年份 |

|---|---|---|

《展望》 | Vision | 1893年 |

《堕落》 | Gefallen | 1894年 |

《对幸福的愿望》 | Der Willezum Gluck | 1896年 |

《失望》 | Enttauml uschung | 1896年 |

《死》 | Der Tod | 1897年 |

《小人物弗利德曼先生》 | Derkleine Herr Friedemann | 1897年 |

《小丑》 | Der Bajazzo | 1897年 |

《图比亚斯·敏得尼克》 | Tobias Mindernickel | 1898年 |

《小衣柜》 | Der Kleiderschrank | 1899年 |

《复仇》 | Gerauml cht | 1899年 |

《小路易斯》 | Luischen | 1900年 |

《通往坟墓之路》 | Der Wegzum Friedhof | 1900年 |

《神的光辉》 | Gladius Dei | 1902年 |

《托尼奥·克律格》 | Tonio Krouml ger | 1903年 |

《特里斯坦》 | Tristan | 1903年 |

《饥饿者们》 | Die Hungernden | 1903年 |

《神童》 | Das Wunderkind | 1903年 |

《幸运》 | Ein Gluck | 1904年 |

《在先知那里》 | Beim Propheten | 1904年 |

《艰难的时刻》 | Schwere Stunde | 1905年 |

《一则轶事》 | Anekdote | 1908年 |

《铁路事故》 | Das Eisenbahnungluck | 1909年 |

《Jappe和DoEscobar是如何打架的》 | Wie Jappeund Do Escobar sich prugelten | 1911年 |

《威尼斯之死》 | Der Tod in Venedig | 1912年 |

《主人与狗》 | Herr und Hund | 1918年 |

《儿童的歌唱》 | Gesang vom Kindchen | 1919年 |

《Wauml lsungen的血》 | Wauml lsungen blut | 1921年 |

《特里斯坦与伊索尔德》 | Tristan und Isolde | 1923年 |

《无秩序和早先的痛苦》 | Unordnung und fruhes Leid | 1926年 |

《马里奥和魔术师》 | Marioundder Zaube rer | 1930年 |

《被换错了的脑袋--一则印度传奇》 | Die vertauschten Koumlpfe-Eineindische Legende | 1940年 |

《法律》 | Das Gesetz | 1944年 |

《被骗的女人》 | Die Betrogene | 1953年 |

戏剧

《佛罗伦萨》(Fiorenza)

杂文

作品译名 | 作品 | 年份 |

|---|---|---|

《一个不关心政治者的观察》 | Betrachtungen eines Unpolitischen | 1918年 |

《自由的问题》 | Das Problemder Freiheit | 1937年 |

《试分析席勒》 | Versuchuber Schiller | 1955年 |

《关于歌德》 | Über Goethe |

浮士德博士

作者名称 托马斯·曼

作品时间2016-4-1

《浮士德博士》是德国作家、1929年度诺贝尔文学奖获得者托马斯·曼在1947年出版的长篇小说,讲述的是阿德里安·莱韦屈恩为了追求“真正伟大的成功”而与魔鬼交易,最终堕落败坏的直至疯癫的经历。作者本人也对这部作品青睐有加,另眼相看,视其为“一生的忏悔”,“最大胆和最阴森的作品”,是作家晚年最...

绿蒂在魏玛

作者名称 托马斯·曼

作品时间2006-5

《绿蒂在魏玛》是德国大文豪、诺贝尔文学奖获得者托马斯·曼的一部名著。作者摘取歌德与青年时代的恋人在魏玛重逢这一段史实,既塑造了歌德的伟大形象,也描写了这位伟人的渺小一面。小说再现了男女主人公当年缠绵悱恻的爱情和当时绚烂多姿的社会风貌;被认为是《少年维特之烦恼》的补充和接续。

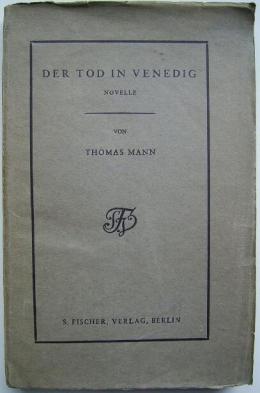

死于威尼斯

作者名称 托马斯·曼

作品时间2010-5

《死于威尼斯》是德国作家托马斯·曼于1911年创作的一部中篇小说。这篇小说讲述的是德国作家前往威尼斯度假,他恋上一个少年,又因为某种机缘滞留威尼斯。此时威尼斯开始流行霍乱,而政府则封锁了消息。作家迷恋少年,长时间地追逐使他精疲力尽,同时他又吃了过于成熟而几近腐烂的草莓,染上霍乱,死于当地。托马...

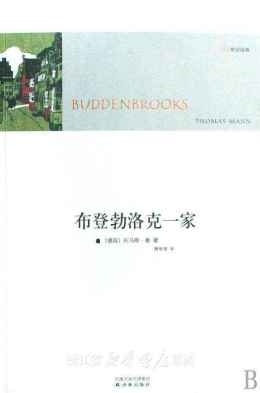

布登勃洛克一家

作者名称 托马斯·曼

作品时间2013-11

《布登勃洛克一家》是德国作家托马斯·曼(1875—1955)早期写的一部长篇小说,首次出版于1901年。该小说描写的是吕贝克望族布登勃洛克家族四代人从1835年到1877年间的兴衰史。通过布登勃洛克家族在垄断资产阶级家族的排挤、打击下逐渐衰落的历史描写,详细地揭示了资本主义的旧的刻意盘剥和新的...

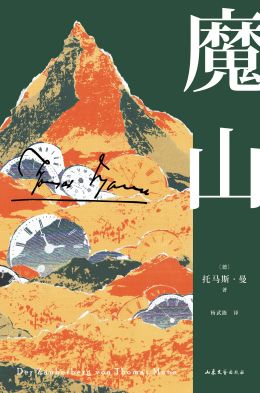

魔山

作者名称 托马斯·曼

作品时间2020-4

《魔山》是诺贝尔文学奖获得者托马斯·曼的代表作。小说以一个疗养院为中心,描写了欧洲许多封建贵族和资产阶级人物,其中有普鲁士军官、俄国贵妇人、荷兰殖民者、天主教徒……他们都是社会的寄生虫。整个疗养院弥漫着病态的、垂死的气氛,象征着资本主义文明的没落。作品通过人物之间的思想冲突,揭示出颓废主义和法...

查看更多书籍

托马斯·曼

托马斯·曼

从创作倾向上看,早年《布登勃洛克一家》无疑属于批判现实主义文学。作家自己也说过:“英国、俄国和斯堪的纳维亚”杰出的小说家、瓦格纳史诗式的舞台歌剧、福楼拜以及龚果尔兄弟的卓越技巧,对他的创作有积极的影响。托马斯·曼谦逊地把自己的成功归之于他的时代。

魔山

魔山

二十世纪三十年代到五十年代,是托马斯·曼创作的丰收期。作家的晚年可以说是幸福的。他一直保有清晰的头脑、无穷无尽的想象力、对语言的敏感和观察生活的睿智。这期间,托马斯·曼写了关于老年歌德的小说《绿蒂在魏玛》从这部诗趣盎然的小说中,读者重新认识了“有时是伟大的,有时是渺小的”歌德。托马斯·曼以十年时间,完成了四部曲《约瑟夫和他的兄弟们》。这部宏篇巨著取材于《旧约》关于约瑟夫的传说。小说借用希伯来传说痛挞了法西斯主义。1947年,托马斯·曼完成了他的后期杰作《浮士德博士》,这部饶富哲理的小说,对资产阶级文化作了全面的分析与批判。

《浮士德博士》

《浮士德博士》

至于托马斯·曼小说中的各种人物形象,《布登勃洛克一家》中的那些不寻常的,令人起敬的市民,《魔山》中的那些博学多识、侃侃而谈的疗养院住客,四卷长篇小说《约瑟和他的兄弟们》中的那个神秘的预言者与顽童;《骗子菲利克斯·克鲁尔的自白》中的那个幼稚狂妄的流浪汉;《浮士德博士》中的那位浮士德式的多情善感的作曲家阿德里安·莱弗金,他们之所以如此栩栩如生地展现在读者的面前,迄今仍为世界文学宝库的一部分,这不能不归功于托马斯·曼的准确而又精细的观察能力。这期间,托马斯·曼笔下所塑造的那些人物,已为四十个国家的读者所熟悉。托马斯·曼1912年写成的中篇小说《在威尼斯之死》搬上银幕之后,也引起了国际上的注视。

托马斯·曼

托马斯·曼

托马斯·曼始终是为争取世界和平和德国统一而努力的。在第二次世界大战的后半期,他替对英、美两国不迅速避开第二战场一点力加谴责。战后,他又以实际行动,投身于世界人民保护和平的斗争。他以尖貌有力的言辞发表文章和演说,号召大家争取德国统一和捍卫世界和平。他也在斯德哥尔摩禁用原子弹的宣言上签了名。在这个的时代中,无论发生什么重大的事件,这位老作家总是挺身而出,发出巨大的正义呼声。为了响应世界和平理事会的号召,他以八十岁的高龄再度回到祖国,参加席勒逝世一百五十周年纪念大会。民主德国作家和人民对他表示热烈的欢迎,一致把他当作和平和统一德国的旗帜。德团作家协会主席约翰尼斯·具希尔在欢迎会上说,托马斯·曼这次访问对连通东德与西德的文化,对德国的统一,具有特别重要的意义。

托马斯·曼(左)与爱因斯坦(右)

托马斯·曼(左)与爱因斯坦(右)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。