-

太阳系 编辑

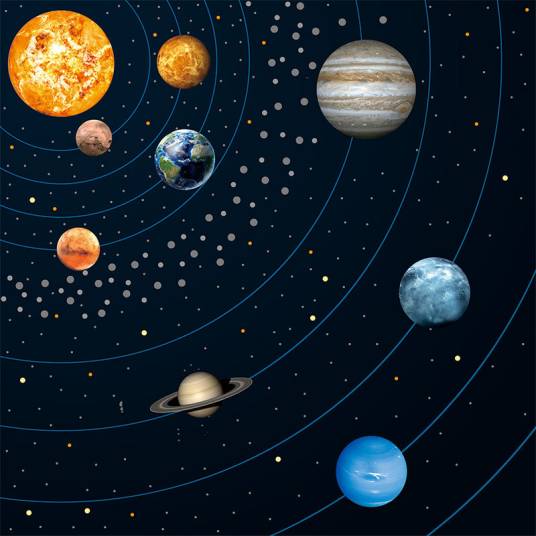

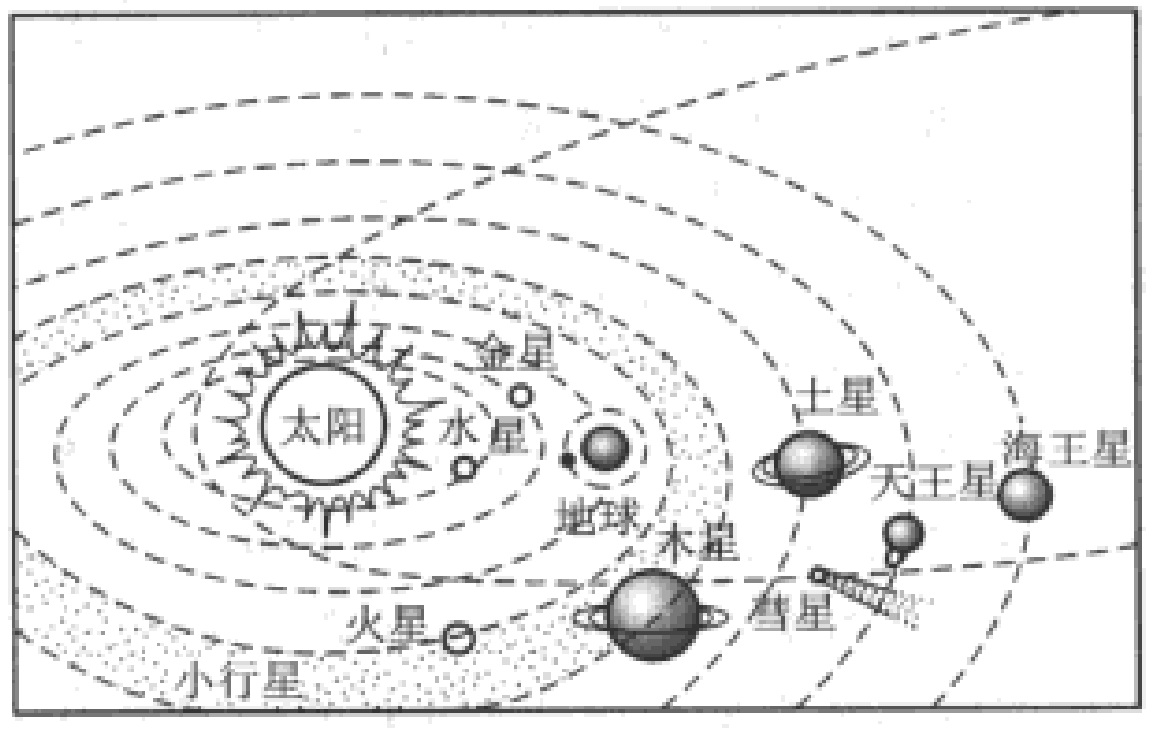

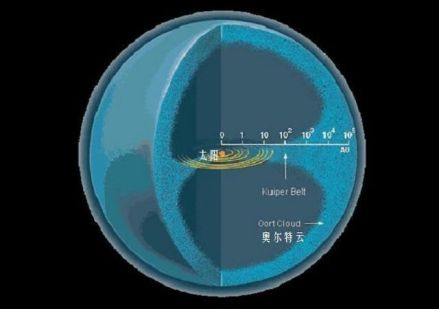

太阳系位于距银河系中心大约估计值为2.4~2.7万光年的位置(银河系的恒星数量约在1000亿到4000亿之间,太阳只是其中之一)。太阳以220千米/秒的速度绕银心运动,大约2.5亿年绕行一周,地球气候及整体自然界也因此发生2.5亿年的周期性变化。太阳运行的方向基本上是朝向织女座,靠近武仙座的方向。截至2019年10月,太阳系包括太阳、8个行星、近500个卫星和至少120万个小行星。还有一些矮行星和彗星。若以海王星轨道作为太阳系边界,则太阳系直径为60个天文单位,即约90亿千米。若以日球层为界,则太阳距太阳系边界可达100个天文单位(最薄处)。若以奥尔特云为界,则太阳系直径可能有20万天文单位。太阳系的形成大约始于46亿年前一个巨型星际分子云的引力坍缩。太阳系内大部分的质量都集中于太阳,余下的天体中,质量最大的是木星。八大行星逆时针围绕太阳公转。此外还有较小的天体位于木星与火星之间的小行星带。柯伊伯带和奥尔特云也存在大量的小天体。还有很多卫星绕转在行星或者小天体周围。小行星带外侧的每颗行星都有行星环。2023年,法国国家科学研究中心等机构的科学家发现了太阳系中可能普遍存在的极光机制。

中文名:太阳系

外文名:Solar System

学科类别:天文学

行星:8颗,其中4颗岩质行星(类地行星),4颗气态行星(类木行星)

位置:银河系—猎户臂

质量:1.0014 M⊙

最近的恒星:比邻星(4.22光年)

轨道周期:225-250百万年

轨道速度:220km/s

至银河系中心距离:26000-28000光年

已知的矮行星:已确认的:谷神星,冥王星,鸟神星,妊神星,阋神星(截至2009年),可能还有数百颗

已知的天然卫星:173颗行星的卫星,297颗微型行星的卫星

已知的小行星:127万

理论和观测

在远古的时候,人类就注意到天上许多星星的相对位置是恒定不变的。但有5颗亮星却在众星之间不断地移动。因此“动”的星星称为“行星”,“不动”的星星称为“恒星”。古代中国人给行星各自起了名字,即:水星、金星、火星、木星和土星。其中水星也称辰星,它最靠近太阳,不超过一辰(30度)。金星又叫太白星或启明星、长庚星。它光彩夺目,是全天最亮的星;火星又称“荧惑”,因它的火红颜色而得名;木星也称岁星,它大约12年运行一周天,每年差不多行经一次(全天分成十二次),古代用它来纪年;土星也称镇星或填星,因为它大约28年运行一周天,一年镇守一宿(中国古代把全天分成二十八宿)。这就是肉眼能看见的五大行星,中国古代统称它们为“五星”,再加上太阳、月亮总称为“七曜”。古希腊人称天空中最明亮的五颗天体(水星、金星、火星、木星和土星)为行星,意思是漫游者,这是行星一词的由来。

德国哲学家康德。

德国哲学家康德。

15世纪,哥白尼像以往的印度数学与天文学家阿耶波多和希腊哲学家阿里斯塔克斯,以太阳为中心重新安排宇宙的结构,这仍是当时最前瞻性的概念。

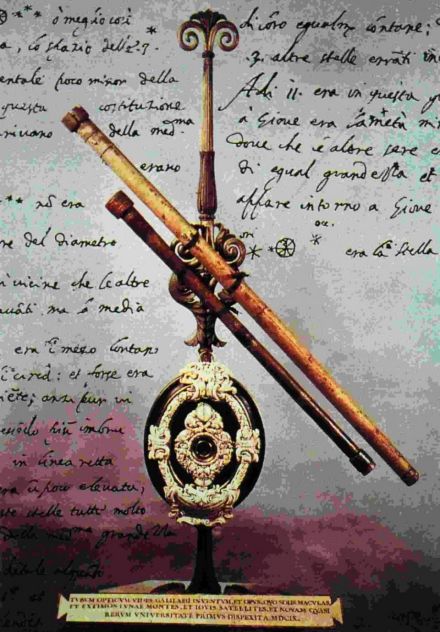

17世纪,经由伽利略、开普勒和牛顿等的带领下,人类逐渐接受地球不仅会移动,还绕着太阳公转的事实;此时还出现新的认识,如行星由和支配地球一样的物理定律支配着,有着和地球一样的物质与现象:火山口、天气、地质、季节和极冠。

人类历史上第一台望远镜,由伽利略于1609年制成。

人类历史上第一台望远镜,由伽利略于1609年制成。

1705年,爱德蒙·哈雷观测到哈雷彗星。这是除了行星之外的天体会围绕太阳公转的第一个证据。

1781年,威廉·赫歇尔发现了天王星,这是第一颗被发现的行星。

1801年,朱塞普·皮亚齐发现谷神星,这是位于火星和木星轨道之间的一个小行星,一开始他被当成一颗行星。然而后来发现这个区域内的小天体多达数以万计,导致它们被归类为小行星。

1846年,天王星轨道的误差导致许多人怀疑是不是有另一颗大行星在远处对他施力。勒维耶的计算最终导致了海王星的发现。在1859年,科学家发现水星轨道近日点有一些牛顿力学无法解释的微小运动(水星近日点进动)。但这一运动最终被证明可以用广义相对论来解释。

为解释海王星轨道明显的偏差,帕西瓦尔·罗威尔认为在其外必然还有一颗行星存在。在他过世后,它的罗威尔天文台继续搜寻的工作,终于在1930年由汤博发现了冥王星。但是,冥王星是如此的小,实在不足以影响行星的轨道,因此它的发现纯属巧合。

1992年,夏威夷大学的天文学家大卫·朱维特和麻省理工学院的珍妮·卢发现1992 QB1,被证明是一个冰冷的、类似小行星带的新族群,也就是柯伊伯带,冥王星和冥卫一都是其中的成员。

2005年,米高·布朗、乍德·特鲁希略和大卫·拉比诺维茨宣布发现阋神星,它是比冥王星更大的离散盘上的天体,是在海王星之后绕行太阳的最大天体。

2006年8月24日,第26届国际天文联合会在布拉格举行。会议重新定义行星这个名词,首次将冥王星排除在大行星外,并将其归类为矮行星。被确认的矮行星有五个:谷神星(Ceres)、冥王星(Pluto)、阋神星(Eris)、鸟神星(Makemake)、妊神星(Haumea)。

航天探测

海盗1号拍摄的火星彩色全景照片。

海盗1号拍摄的火星彩色全景照片。

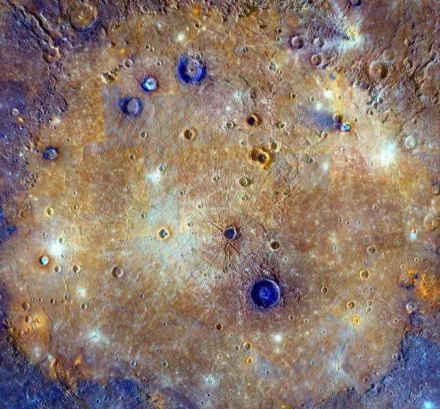

1974年3月29日,从水手10号探测飞船上拍摄的水星。

1974年3月29日,从水手10号探测飞船上拍摄的水星。

1959年,美国发射的先驱者6号,是第一个从太空中送回影像的人造卫星。

1962年,水手2号成功环绕金星飞行,成为第一个环绕其他行星的人造物体星。

1965年7月14日,NASA的水手4号成为第一艘飞越火星的飞船,也是第一艘传回火星表面黑白图像的飞船。

1973年,先驱者10号飞越木星,成为探测类木行星的第一艘太空船。

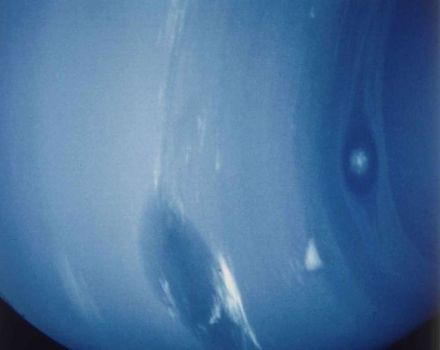

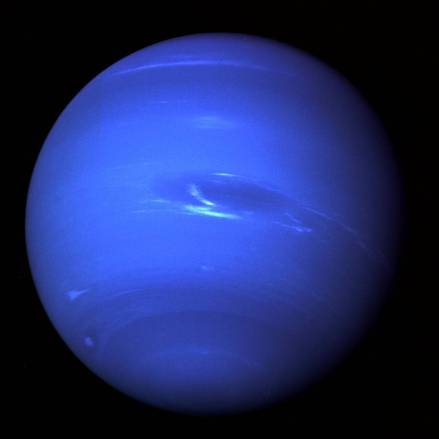

旅行者2号飞船在1989年观测到的海王星大黑斑。

旅行者2号飞船在1989年观测到的海王星大黑斑。

1976年,海盗1号和海盗2号登陆火星,开始研究火星的岩石结构和土壤模式,并且分析火星大气层的相关信息。

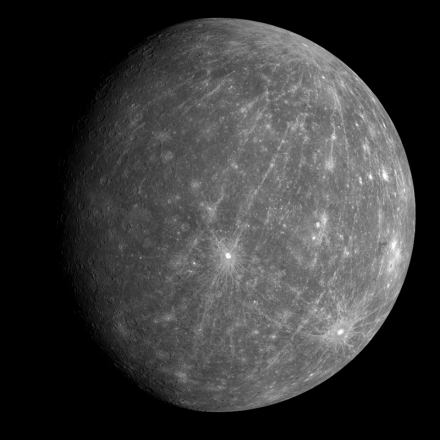

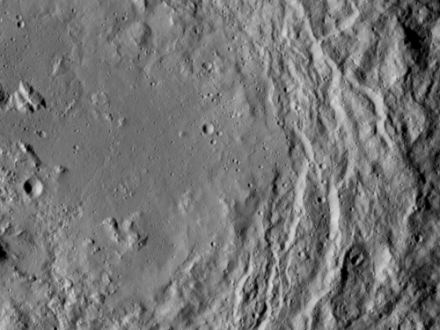

信使号在2015年2月25日拍摄的水星卡洛里斯盆地。

信使号在2015年2月25日拍摄的水星卡洛里斯盆地。

1986年1月24日,NASA的旅行者2号唯一一次飞越天王星,它发现了11颗新卫星,两个新星环和一个比土星更强大的磁场。

1989年,NASA的旅行者2号成为第一个也是迄今为止唯一一个访问过海王星的探测器。

2004年8月3日,NASA发射了水星探测器——信使号。经过三次飞越之后,信使号在2011年3月17日进入水星轨道,开始对水星的构成、核心结构、磁场以及极地材料进行研究。

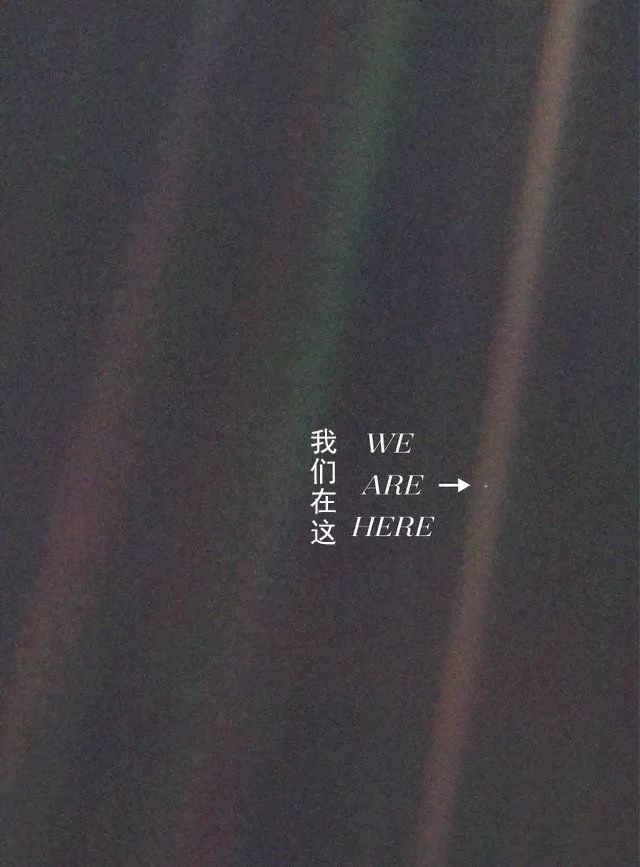

2014年9月13日,美国国家航空航天局(NASA)召开新闻发布会,宣布37年前发射的“旅行者一号”探测器已经离开太阳系,正在飞向别的恒星。“旅行者一号”同时也是首个冲出太阳系的人类制造的飞行器,在人类的航空航天史上成为一座极具纪念意义的里程碑。

2015年,新视野号拜访冥王星。

2023年,法国国家科学研究中心等机构的科学家,利用水星探测器“贝皮科伦布号”首次飞越水星的数据,发现了太阳系中可能普遍存在的极光机制。

载人探测

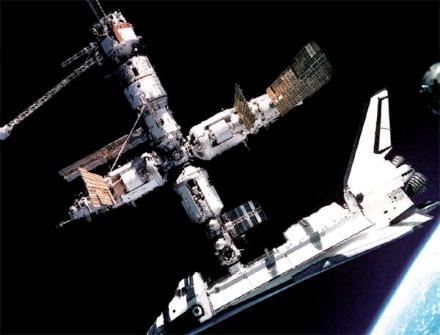

前苏联的和平号空间站和暴风雪号航天飞机。

前苏联的和平号空间站和暴风雪号航天飞机。

人类探测太阳系的脚步从未停止,未来也会有更多探测器和宇航员造访太阳系的天体。

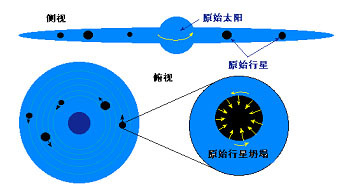

太阳系的形成。

太阳系的形成。

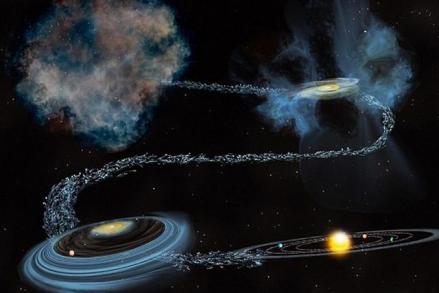

太阳系的形成艺术图。

太阳系的形成艺术图。

最初的五千万年内,在原恒星中心处,氢的密度和压力都大得足以发生热核反应。在反应过程中,氢的温度、反应速率、压力和密度都一直在增加,直到流体的热压力与引力相抵消,达到静力平衡状态。到此,太阳成了一颗主序星。太阳的主序星阶段从开始到结束约有100亿年,而其他的所有阶段,包括残骸生命期等总共只有20亿年。从太阳出发的太阳风形成了日球层,并将残余的气体和尘埃从原行星盘吹入星际空间,阻碍了行星的发育。此后,太阳越来越亮,主序星早期的亮度只有如今的70%。

太阳系范围

太阳系范围

现代星云说还存在不同学派,这些学派之间还存在着许多差别,有待进一步研究和证实。

参见词条:恒星、星云假说

构成

名 称 | 定 义 | 例 子 |

|---|---|---|

行星 | 1.环绕太阳且质量够大; 2.有足够的质量使本身的形状成为球体; 3.有能力清空邻近轨道的小天体。 | 水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。 |

矮行星 | 1.围绕太阳运动; 2.形状近似为球形; 3.无法清除邻近轨道上的其他小天体和物质。 | 谷神星、冥王星、阋神星、鸟神星、妊神星。 |

卫星 | 环绕行星、矮行星或其他太阳系小天体的天体。 | 月球、土卫六、木卫四、木卫五、 |

彗星 | 1.围绕太阳运动; 2.主要由冰构成; 3.亮度和形状会因为离太阳距离而变化。 | 哈雷彗星、海尔·波普彗星、舒梅克·利维九号彗星(已解体)。 |

小行星 | 1.围绕太阳运动; 2.形状不规则,质量较小。 | 谷神星、智神星、婚神星、灶神星、义神星。 |

距离 (AU) | 恒 星 及 恒 星 物 质 | 行星和矮行星 | 小 行 星 | 彗 星 | 备 注 |

|---|---|---|---|---|---|

0 | G2黄主序星:太阳 | — | — | 掠日彗星的近日点 | 太阳系的中心 |

0-2 | 太阳风层:太阳风 、行星际物质、太阳风层电流页 | 类地行星:水星、金星、地球、火星 | 近地小行星:阿登群、阿波罗群、阿莫尔群 | 恩克型 | — |

2-3.2 | 谷神星、灶神星、智神星 | 小行星带 | 主带彗星 | — | |

3.2-30 | 气态巨行星:木星、土星、天王星、海王星 | 特洛伊群半人马群 | 木星族哈雷型喀戎型 | — | |

30-50 | 冥王星,妊神星,鸟神星 | 柯伊伯带 | 短周期彗星来源 | — | |

50-75 | 阋神星 | 黄道离散盘 | 长周期彗星来源 非周期彗星:抛物彗星,双曲彗星 | — | |

75-110 | 终端震波日鞘、太阳风层顶 | 塞德娜(近日点) | 太阳磁场边界 | ||

110-230 | 弓形震波 日球层顶 | — | — | ||

230-10000 | 星际物质 | 塞德娜(远日点) 行星九 | 奥尔特云 | — | |

10000-100000 | — | 太阳重力边界 | |||

100000以外 | 最近恒星:半人马座α星比邻星 第二近恒星:半人马座阿尔法双星 | — | — | — | 太阳系外 |

太阳系结构简图。

太阳系结构简图。

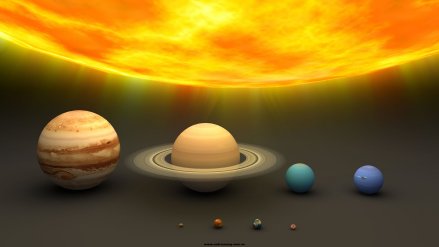

太阳系中最主要的成员是太阳,它是一颗G2主序星,占据了太阳系所有已知质量的99.86%,太阳系内的天体在太阳引力的约束下运动。剩余的质量中,有99%的质量由太阳系的4颗大天体,即巨行星组成,而木星和土星又合占了其中的90%以上。太阳系中其余的天体(包括4颗类地行星、矮行星、卫星、小行星和彗星),总质量还不到太阳系的0.002%。

环绕太阳运转的大天体都躺在地球轨道平面——黄道——附近的平面。行星都非常靠近黄道,而柯伊伯带天体通常都有明显的倾斜角度。所有的行星和大多数的太阳系其它天体都以相同的方向绕着太阳转动(从地球的北极鸟瞰是逆时针方向),但也有逆向的,比如哈雷彗星。

太阳系内已探测到的区域总体上分为:太阳、小行星带以内的四颗较小的行星和小行星带以外柯伊伯带以内的四颗巨行星。天文学家有时会非正式的将这些结构分成不同的区域。内太阳系包括四颗类地行星和小行星带。外太阳系在小行星带以外的区域,包括了四颗巨行星。柯伊伯带以外则是奥尔特云,它是已知的太阳系边界区域。

太阳系八大行星按其物理性质可以分为两组,一类为类地行星:体积小而平均密度大,自转速度慢,卫星较少,有水星、金星、地球和火星;另一类为类木行星:体积大,平均密度小,自转速度快,卫星较多,有木星、土星、天王星和海王星,最为特殊的是海王星和土星。

太阳系还有一类天体,其围绕太阳运动,自身引力足以克服其固体应力而使自己成圆球状,但不能清除其轨道附近的其他物体,其被称为矮行星。有冥王星、谷神星、阋神星、鸟神星、和妊神星(截至2009年)。

太阳系第三类天体为太阳系小天体,包括彗星和小行星,它们是太阳系数量最多的天体,小行星的总数至少为120万颗。

太阳系在星际空间的运动效果图。

太阳系在星际空间的运动效果图。

地球的磁场从与太阳风的互动中保护着地球大气层。水星和金星则没有磁场,太阳风使它们的大气层逐渐流失至太空中。太阳风和地球磁场交互作用产生的极光,可以在接近地球的磁极(如南极与北极)的附近看见。

宇宙线是来自太阳系外的,太阳圈屏障着太阳系,行星的磁场也为行星自身提供了一些保护。宇宙线在星际物质内的密度和太阳磁场周期的强度变动有关。因此宇宙线在太阳系内的变动幅度究竟是多少,仍然是未知的。

行星际物质至少在两个盘状区域内聚集成宇宙尘。第一个区域是黄道尘云,位于内太阳系,并且是黄道光的起因。它们可能是小行星带内的天体和行星相互撞击所产生的。第二个区域大约伸展在10-40天文单位的范围内,可能是柯伊伯带内的天体在互相撞击下产生的。

尺度

八大行星和太阳的大小比较图。

八大行星和太阳的大小比较图。

瑞典太阳系模型的分布图。

瑞典太阳系模型的分布图。

运行机制

太阳系中的行星及其卫星的运动具有以下几个共同特征:

①所有行星的轨道偏心率都很小,几乎都接近圆形。

②各行星轨道面都近似的位于一个平面上,对地球轨道面或黄道面的倾斜也都不大。

③所有行星都自西向东绕太阳公转。除金星和天王星外,其余行星自转方向也自西向东,即与公转方向相同。

④除天王星外,其余行星的赤道面对轨道面的倾斜都比较小。

⑤绝大多数卫星的轨道都近似圆形,其轨道面与母星赤道面比较接近。

⑥绝大多数卫星,包括土星环在内,公转方向均与母星公转方向相同。

行星 | 轨道半长轴 (AU) | 公转周期 | 平均轨道速度 (km·s-1) | 偏心率 | 对黄道面倾斜 | 赤道和轨道面交角 |

水星 | 0.38709 | 87.9674天 | 47.89 | 0.2056 | 7.00° | 0.0 |

金星 | 0.72332 | 224.6960天 | 35.03 | 0.0068 | 3.39° | 177.3° |

地球 | 1.00000 | 365.2564天 | 29.79 | 0.0017 | —— | 23.45° |

火星 | 1.52366 | 686.9649天 | 24.13 | 0.0934 | 1.85° | 25.19° |

木星 | 5.20336 | 11.862615年 | 13.06 | 0.0483 | 1.31° | 3.12° |

土星 | 9.53707 | 29.447498年 | 9.64 | 0.05415 | 2.48° | 26.73° |

天王星 | 19.19126 | 84.016846年 | 6.81 | 0.04716 | 0.76° | 97.86° |

海王星 | 30.06869 | 164.79132年 | 5.43 | 0.00858 | 1.77° | 29.58° |

行星 | 赤道半径:地球 | 质量:地球 | 平均密度 (g/cm3) | 赤道逃逸速度 (km/s) | 自转周期 | 卫星数量 |

水星 | 0.3825 | 0.05527 | 5.43 | 4.25 | 58.6462天 | 0 |

金星 | 0.9488 | 0.81500 | 5.24 | 10.36 | 243.0187天 | 0 |

地球 | 1.0000 | 1.00000 | 5.51 | 11.18 | 23.9345小时 | 1 |

火星 | 0.53226 | 0.10745 | 3.94 | 5.02 | 24.6230小时 | 2 |

木星 | 11.209 | 317.816 | 1.33 | 59.54 | 9.9250小时 | 92+环 |

土星 | 9.449 | 95.1609 | 0.70 | 35.49 | 10.6562小时 | 145+环 |

天王星 | 4.007 | 14.5373 | 1.30 | 21.29 | 17.2399小时 | 27+环 |

海王星 | 3.883 | 17.1471 | 1.76 | 23.71 | 16.1100小时 | 13+环 |

参考资料: | ||||||

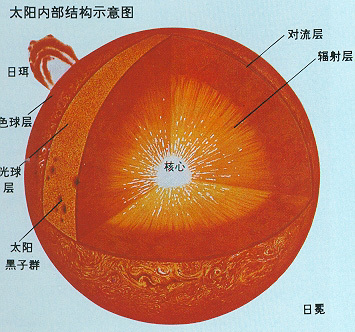

太阳

太阳位于太阳系的中心,是离地球最近的恒星。它处于银河系距银心约10千秒差距的猎户臂上。它是一个炽热的发光气体球,其内部的高温高压维持着核聚变从而提供巨大的能量。太阳表面温度高达6000K,中心温度更高达1500万开。太阳的直径为139.2万千米,是地球的109倍。太阳的体积为141亿亿立方千米,是地球的130万倍。太阳的质量近2000亿亿亿吨,是地球的33万倍,它集中了太阳系99.865%的质量。

太阳内部结构示意图。

太阳内部结构示意图。

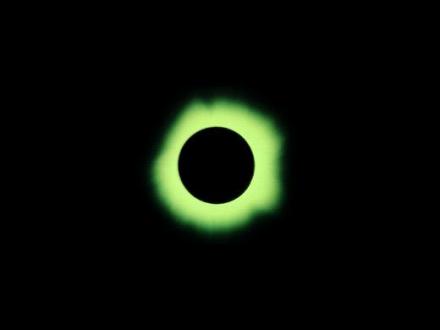

1970年3月7日日全食日冕——太阳活动极大年的日冕。

1970年3月7日日全食日冕——太阳活动极大年的日冕。

参见词条:太阳

内太阳系

水星

信使号太空船拍摄水星合成影像。

信使号太空船拍摄水星合成影像。

参见词条:水星

金星

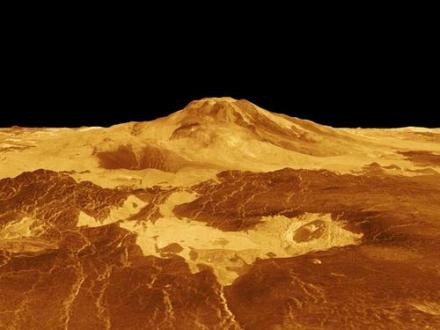

麦哲伦号探测器用雷达拍摄的金星表面。

麦哲伦号探测器用雷达拍摄的金星表面。

金星有凌日现象,它以两次凌日为一组,两次凌日间隔8年,但两组之间的间隔却长达100多年,因此有人说,一个人一生最多只能看到两次金星凌日。

参见词条:金星

地球

在月球上拍摄的“地升”景象。

在月球上拍摄的“地升”景象。

参见词条:地球

火星

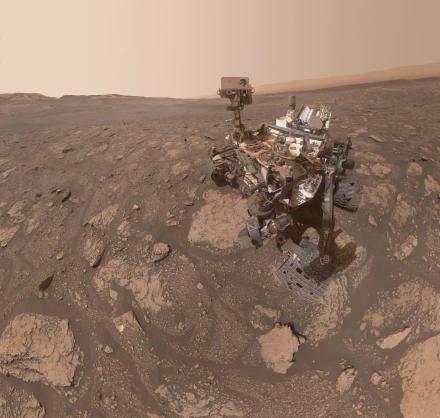

好奇号拍摄的火星表面。

好奇号拍摄的火星表面。

火星表面上遍地都是红色的土壤和岩石。由于风沙的作用,火星表面到处是沙丘,还有类似河床的地形。这种河床地形在南半球及赤道附近分布,表明距今大约30亿年前的火星上曾像如今的地球上一样有河流,有“水”流动。火星表面满目荒凉,一片赤红。大气中微尘的散射使天空呈现橙红色。火星土壤中含有大量氧化铁,由于长期受紫外线的照射,表面生成了一层红色和黄色的氧化物。整个火星就是一个生了锈的世界。

参见词条:火星

小行星带

小行星带分布在火星轨道和木星轨道间,距离太阳2.3AU至3.3AU的范围内。它被认为是受到木星的引力干扰而不能凝聚成型的失败行星,是太阳系形成时遗留下的物质。 小行星带包含成千上万,甚至数百万颗直径过一公里的小天体。尽管这样,估计小行星带的总质量不会超过地球的千分之一。小行星带是非常空旷的,探测器可以安全飞跃。 主要天体有谷神星、灶神星、智神星等。除小行星带上的小天体外,内太阳系中还有很多不同类型的小行星(主要是按轨道和位置分布分类),例如阿波罗型小行星,阿登型小行星,阿莫尔型小行星,特洛伊型小行星等。右侧图片是这些小行星的分布示意图。

黎明号探测器拍摄的谷神星南半球乌加达玛环形山边缘。

黎明号探测器拍摄的谷神星南半球乌加达玛环形山边缘。

参见词条:小行星带

外太阳系

木星

朱诺号木星探测器拍摄的木星大气。

朱诺号木星探测器拍摄的木星大气。

参见词条:木星

土星

土星(Saturn)(♄),其直径约12万千米,是地球的9.5倍,大小仅次于木星;体积是地球的730倍。它的平均密度却比水还要小,仅有0.7克/立方厘米。假如将土星放入水中,它会浮在水面上。土星的内部结构与木星相似,也有岩石构成的核。核的外面是5000千米厚的冰层和金属氢组成的壳层。再外面也像木星一样被色彩斑斓的云带包围着。这些彩色的云带主要由氢、氦以及甲烷等组成。如果说木星大气运动多变,那么土星大气运动就显得平静、单纯而快速。土星表面的喷射流,速度最快时可高达400米/秒以上。真正的土星表面是看不到的,只是其云层顶端,其温度低于-200℃。

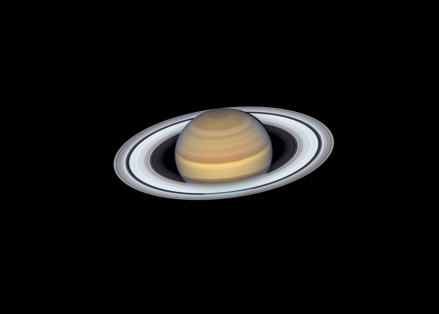

哈勃望远镜拍摄的土星。

哈勃望远镜拍摄的土星。

参见词条:土星

天王星

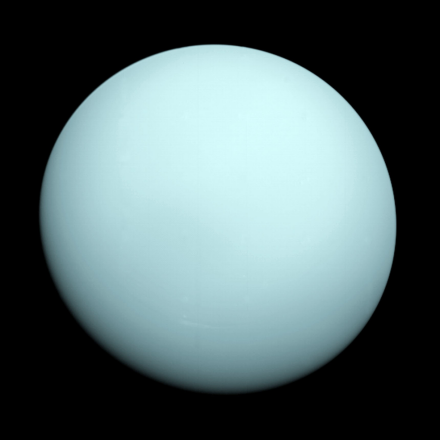

旅行者2号拍摄的天王星。

旅行者2号拍摄的天王星。

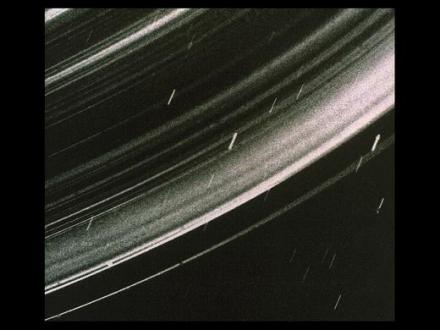

旅行者2号拍摄的天王星的黯淡光环。

旅行者2号拍摄的天王星的黯淡光环。

参见词条:天王星

海王星

旅行者2号拍摄的海王星。正中央是它的大黑斑:强烈的风暴系统。

旅行者2号拍摄的海王星。正中央是它的大黑斑:强烈的风暴系统。

参见词条:海王星

外海王星区

柯伊伯带

柯伊伯带是由大量碎屑组成,类似于小行星带,但是组成物体的主要成分是冰。它延伸在距离太阳30AU至50AU的空间之间,估计其间包含直径数百米到数千米的矮行星。估计柯伊伯带有100,000颗直径大于50公里的小天体,但柯伊伯带的总质量只有地球的十分之一或甚至只有百分之一。

柯伊伯带大致上可以分成共振带(天体)和传统带(天体)两部分,共振带是由与海王星轨道有共振关系的天体组成的(比如:当海王星公转太阳三圈就绕太阳二圈,或海王星公转两圈时只绕一圈)。传统带则是不与海王星共振,散布在39.4至47.7天文单位范围内的天体。 它们轨道的离心率较低。 主要天体有冥王星、鸟神星、创神星等。

新视野号拍摄的冥王星色彩增强照片。

新视野号拍摄的冥王星色彩增强照片。

冥王星的发现者是美国天文学家克莱德·威廉·汤博。1930年2月,汤博在研究双子座的一个区域时,发现了一颗闪动的星。在追踪了将近一个月之后,1930年3月13日,他终于宣布他发现了这颗新行星,并以希腊和罗马神话中的冥王Pluto命名。2015年7月14日,美国“新视野号”探测器飞掠冥王星,成为人类首颗造访冥王星的探测器。搭载在“新视野号”上的汤博的骨灰也随之到达了冥王星。美国宇航局以一种特别的方式来纪念这位冥王星的发现者。

参见词条:柯伊伯带

离散盘

离散盘与柯伊伯带是重叠的,但是向外延伸至更远的空间。在太阳系形成的早期过程中,因为海王星向外迁徙造成了引力扰动,一些天体从柯伊伯带被抛入反复不定的轨道中,从而形成了离散盘(天体)。多数黄道离散天体的近日点都在柯伊伯带内,但远日点可以远至150天文单位,它们的轨道对黄道面也有很大的倾斜角度,甚至有垂直于黄道面的。有些天文学家认为黄道离散天体应该是柯伊伯带的另一部分,并且应该称为"柯伊伯带离散天体"。

阋神星(Xena)是离散盘天体。它的质量比冥王星大25% ,又与冥王星有相近的直径。它是已知矮行星中质量最大的。它的轨道有着高离心率,近日点距离太阳38.2AU(大约是冥王星至太阳的平均距离),远日点距离太阳97.6AU,对黄道的倾斜也很大。

参见词条:离散盘

彗星

彗星是在万有引力作用下绕太阳运动的一类质量很小的天体,是太阳系小天体。彗星大多由彗核、彗发、慧云和彗尾组成,慧核近似球形,是彗星头部密集而明亮的部分,由冰、甲烷、氨和尘埃组成。慧发分布于慧核四周,呈球形云雾状,半径可达数十万千米,由气体和尘埃组成。慧云包围在慧发外围,直径约有100-1000万千米,主要由氢原子组成。慧核、慧发和慧云合称慧头,慧尾是慧核背向太阳一侧长达1-2亿千米的尾巴,由慧核在太阳风作用下抛出的尘埃和气体组成。

依据彗星远日点的距离,可将彗星分为四个族,即木星族、土星族、天王星族和海王星族。木星族彗星回归周期为3-10年,已知有61颗;土星族彗星回归周期为10-20年,已知有8颗;天王星族彗星回归周期为20-40年,已有3颗;海王星族彗星回归周期为40-100年,已知有9颗。截至2020年,共发现1600余颗彗星,其中600余颗被准确计算出运行轨道,但这只是彗星的极小部分。据估计,在海王星轨道以内,至少应该有170万颗彗星,而回归周期为4万年的彗星,则至少应该有1000亿颗。

海尔—波普彗星拥有两条蓝色和白色的美丽彗尾。

海尔—波普彗星拥有两条蓝色和白色的美丽彗尾。

参见词条:彗星

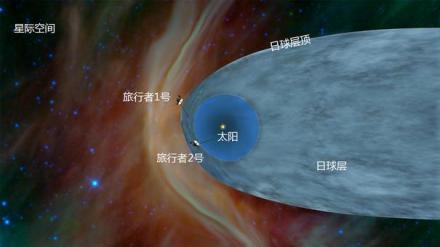

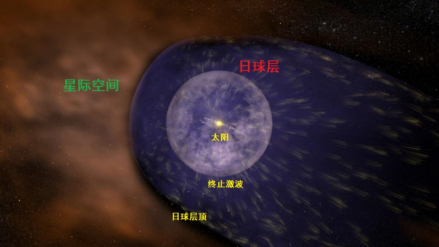

日球层

日球层和星际空间及其相互作用示意图。

日球层和星际空间及其相互作用示意图。

太阳风传递的最大距离大约在95天文单位,也就是冥王星轨道的三倍之处。此处是太阳风和星际介质相互碰撞与冲激之处。太阳风在此处减速、凝聚并且变得更加纷乱,形成一个巨大的卵形结构,也就是所谓的日鞘,外观和表现得像是彗尾,在朝向恒星风的方向向外继续延伸约40天文单位,但是反方向的尾端则延伸数倍于此距离。太阳圈的外缘是日球层顶,此处是太阳风最后的终止之处,外面即是恒星际空间。

太阳圈外缘的形状和形式很可能受到与星际物质相互作用的流体动力学的影响,同时也受到在南端占优势的太阳磁场的影响;例如,它形状在北半球比南半球多扩展了9个天文单位(大约15亿公里)。在日球层顶之外,在大约230天文单位处,存在着弓形激波,它是当太阳在银河系中穿行时产生的。

参见词条:日球层

奥尔特云

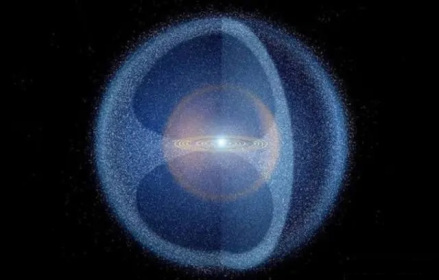

奥尔特云想象的结构图。

奥尔特云想象的结构图。

参见词条:奥尔特云

暗淡蓝点:旅行者1号从60亿公里外看见的地球。

暗淡蓝点:旅行者1号从60亿公里外看见的地球。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。