-

银河系 编辑

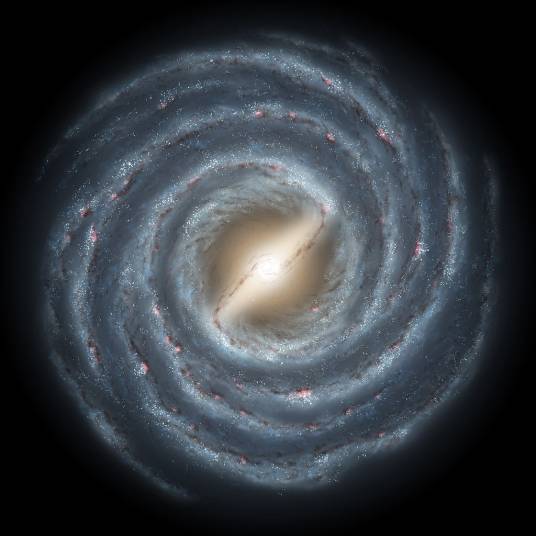

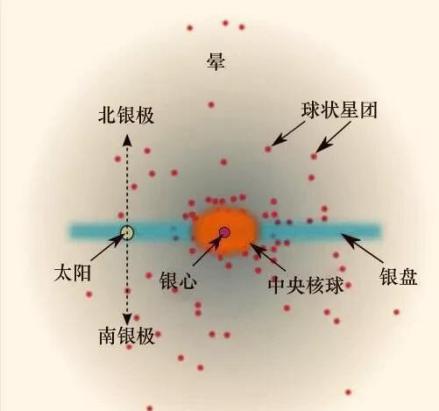

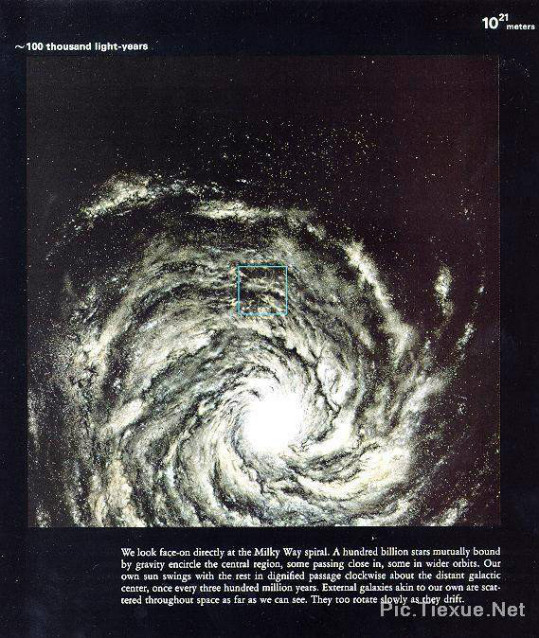

银河系(英文:Milky Way Galaxy),是太阳系所在的棒旋星系(漩涡星系的一种),呈椭圆盘形,具有巨大的盘面结构,最新研究表明银河系拥有四条清晰明确且相当对称的旋臂,旋臂相距4500光年。银河系的恒星数量约在1000亿到4000亿之间。银河系整体作较差自转。在太阳处的自转速度约220千米/秒,太阳绕银心运转一周约2.5亿年。银河系的目视绝对星等为-20.5等,银河系的总质量大约是太阳质量的1.5万亿倍。银河系的年龄大概在100亿岁左右,而科学界认为宇宙大爆炸大约发生于138亿年前。银河系有两个伴星系:大麦哲伦星系和小麦哲伦星系。它们都是本星系群的成员,并且是室女超星系团的一部分;而它又是组成拉尼亚凯亚超星系团的一部分。银河系自内向外分别由银心、银核、银盘、银晕和银冕组成。银河系中央区域多数为老年恒星(以白矮星为主),外围区域多数为新生和年轻的恒星。周围几十万光年的区域分布着十几个卫星星系,银河系通过缓慢地吞噬周边的矮星系使自身不断壮大。

中文名:银河系

外文名:Milky Way Galaxy、Galactic System、galaxy、Milky Way system

形状:椭圆盘形

类型:棒旋星系

质量:2✕1012 M⊙

中心厚度:12,000光年

恒星数量:2.5×10^11±1.5×10^11

角动量:≈1×10^67 J s

棒模公转周期:100~120 Myr

旋臂公转周期:220~360 Myr

星系类型:Sbc型

太阳系位于:猎户座旋臂

太阳公转周期:2.7亿年

银盘直径:100,000光年

太阳系附近自转速度:220km/s

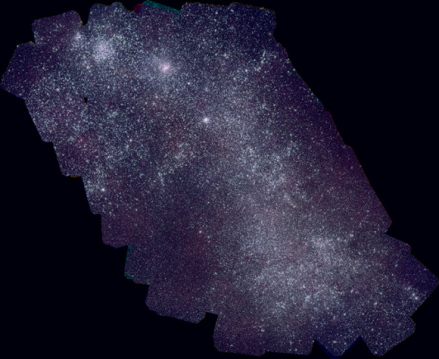

摄影镜头下的银河系。

摄影镜头下的银河系。

银河的鱼眼摄影作品,它看起来像一座拱桥横跨了整个夜空。

银河的鱼眼摄影作品,它看起来像一座拱桥横跨了整个夜空。

银心

人类拍摄的第一张黑洞照片,它位于M87星系中心。

人类拍摄的第一张黑洞照片,它位于M87星系中心。

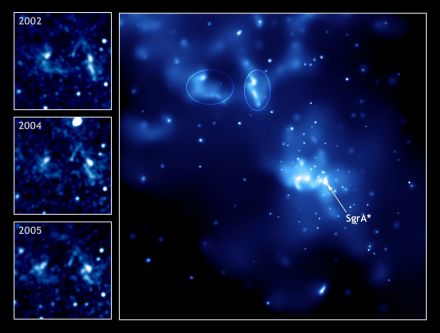

银心除作为一个几何点外,它的另一含义是指银河系的中心区域。银心在人马座方向,1950年历元坐标为:赤经17°42′29″﹐赤纬-28°59′18″。太阳距离银心约25,000~28,000 ly(7.7~8.6 kpc)。这个值是以几何为基础的方法,通过测量标准烛光天体,用不同的方法得到这些范围近似但不同的数值。 在内部的数千秒差距(大约10,000光年的半径)是老年恒星密集区,大致成球形,被称为核球。

银心与太阳系之间充斥着大量的星际尘埃,在北半球用光学望远镜难以在可见光波段看到银心。射电天文和红外观测技术兴起以后,人们能透过星际尘埃,在2微米至73厘米波段探测到银心的信息。中性氢21厘米谱线的观测揭示,在距银心四千秒差距处有氢流膨胀臂,即所谓“三千秒差距臂”(最初将距离误定为三千秒差距,后虽订正为四千秒差距,但仍沿用旧名)。在这里大约有1000万个太阳质量的中性氢,以53km/秒的速度涌向太阳系。在银心另一侧,有大体同等质量的中性氢膨胀臂,以135km/秒的速度离银心而去。在距银心300秒差距的天区内,有一个绕银心快速旋转的氢气盘,以70~140千米/秒的速度向外膨胀。盘内有平均直径为30秒差距的氢分子云。

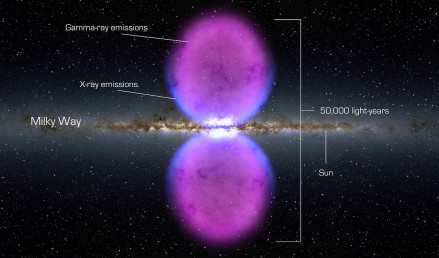

这两个巨大的气泡是来自银河中心的伽玛射线导致的。

这两个巨大的气泡是来自银河中心的伽玛射线导致的。

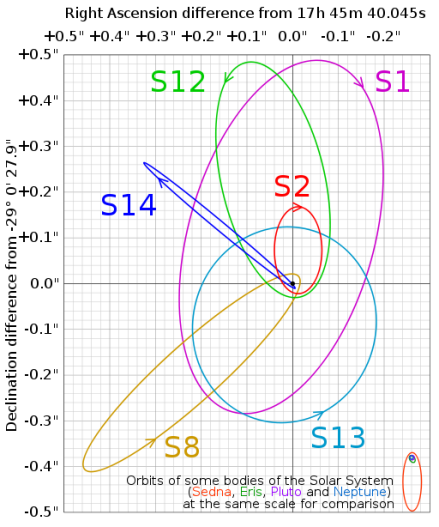

几颗绕人马座A转动的恒星轨道。这暗示了人马座A*的巨大质量。

几颗绕人马座A转动的恒星轨道。这暗示了人马座A*的巨大质量。

人马座A*附近的射电图像。

人马座A*附近的射电图像。

参见词条:人马座A*、超大质量黑洞、活动星系核

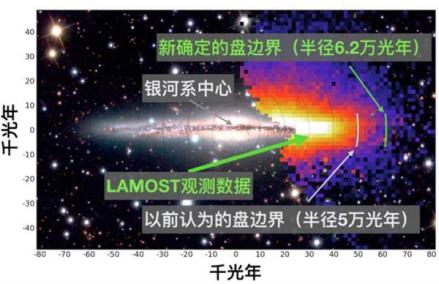

银盘

银河系的摄影作品,横贯天空的是银盘的一部分。

银河系的摄影作品,横贯天空的是银盘的一部分。

银盘空间结构剖面图,红色和白色的区域是银盘,蓝色是银晕。

银盘空间结构剖面图,红色和白色的区域是银盘,蓝色是银晕。

除了1千秒差距范围内的银核绕银心作刚体定轴转动外,银盘的其他部分都绕银心作较差自转,即离银心越远转得越慢。银盘中的物质主要以恒星形式存在,占银河系总质量不到10%的星际物质,绝大部分也散布在银盘内。星际物质中,除电离氢、分子氢及多种星际分子外,还有10%的星际尘埃,这些直径在1微米左右的固态微粒是造成星际消光的主要原因,它们大都集中在银道面附近。

银盘主要由星族Ⅰ天体组成,如G~K型主序星、巨星、新星、行星状星云、天琴座RR变星、长周期变星、半规则变星等。

银晕和银冕

银河系结构效果图。围绕银盘的球形结构即为银晕。

银河系结构效果图。围绕银盘的球形结构即为银晕。

银河中大部分的质量是暗物质,形成的暗物质晕估计有5.8×1011M☉,以银河为中心被聚集著。

银河系简易横向结构图。

银河系简易横向结构图。

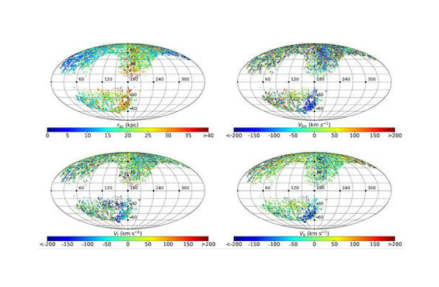

2017年,国家天文台研究人员利用LAMOST观测的晕族红巨星,直接绘制出银河系40千秒差距(1秒差距约为3.26光年)内的三维剖面图,从而揭示出恒星晕的复杂构成——内部呈扁球形,外部则逐渐变成球形。恒星数密度则按照单一幂律形式由内向外减少 。

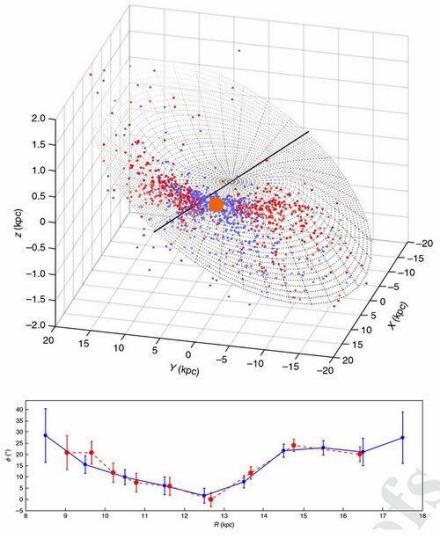

晕星样本的三维位置和三维速度分布

晕星样本的三维位置和三维速度分布

为了寻找这些子结构,研究人员利用LAMOST DR5中K巨星的空间位置和视向速度,再结合匹配自Gaia DR2的切向速度信息,得到13000余颗具有完整六维相空间信息的晕星星表,同时这也是目前(2020)能够得到的拥有完整六维信息的最大银河系晕星星表。

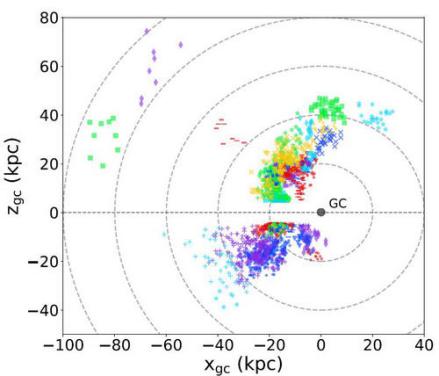

晕中子结构的空间分布(X-Z平面),不同的颜色和形状表示不同

晕中子结构的空间分布(X-Z平面),不同的颜色和形状表示不同

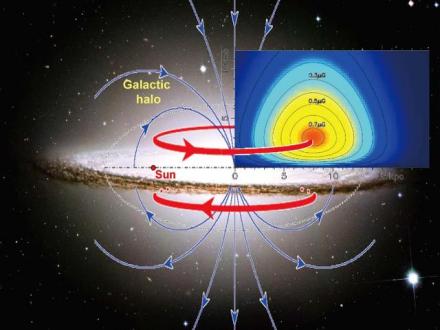

银河系的晕中巨大的磁环结构示意图

银河系的晕中巨大的磁环结构示意图

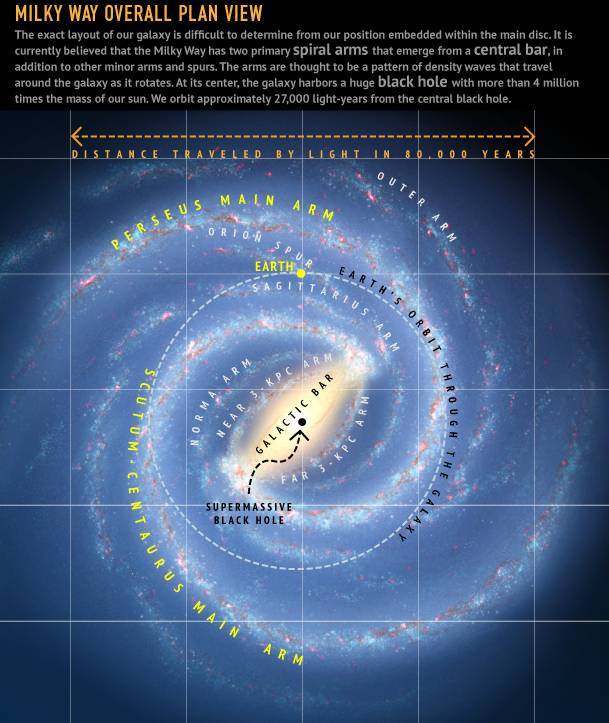

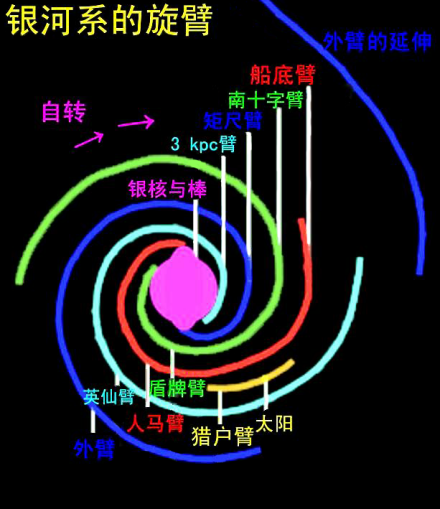

旋臂

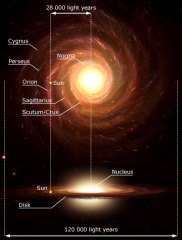

银河系有4条主旋臂,它们分别是英仙臂、猎户臂、船底—人马臂、矩尺臂和盾牌-半人马臂 。

银河系想象的俯视图。

银河系想象的俯视图。

银河系简易结构图。

英仙臂的半径大约有10,700秒差距,位于天鹅臂和人马臂之间,由于从地球上看的位置在英仙座而被称为英仙臂。盾牌-半人马臂,也称盾牌-南十字臂是从银河系中心接近棒的末端,由弥散的气体和尘埃组成,向外螺旋弯曲的长串星流。它与银河的棒连接的区域是丰富的恒星形成区。除此之外,银河系还有其他旋臂。银河系的螺旋结构还不确定,目前对于银河臂的性质也还没有共识。因为银河系的螺旋臂经常有分支、合并、意外的扭曲,而有程度不一的不规则性,完美的对数螺旋模式只能粗略的描述太阳附近的特征。太阳系在猎户臂上。这条臂位于英仙臂和人马-船底臂之间,长度约为20000光年。它的形状和包含丰富的大质量恒星形成区可与其他4条旋臂类比。本地臂或许不是孤立的,它极有可能是邻近英仙臂和人马-船底臂的一部分。 太阳离银河系中心距离为26000光年,绕银心旋转速度为236千米/秒,绕行一周大约要2.12亿年。太阳几乎在银盘的中心平面上,距中心面垂直距离约为20光年,比以前的估计值82光年要小。

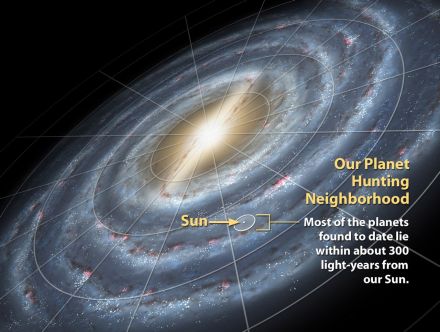

太阳系

太阳在银河系中处于猎户座旋臂。

太阳在银河系中处于猎户座旋臂。

太阳系大约每2.25亿~2.5亿年在轨道上绕行一圈,可称为一个银河年。因此以太阳的年龄估算,太阳已经绕行银河20~25次了。太阳的轨道速度是217km/秒,换言之每8天就可以移动1个天文单位,1400年可以运行1光年的距离。

太阳距银心 | 约28000光年 |

北银极 | α=12h51m,δ=+27°07'(后发座) |

银心方向 | α=17h45m,δ=-28°56′(人马座) |

太阳处银河系旋转速度 | 约250公里/秒 |

太阳处银河系旋转周期 | 约2.2亿年 |

相对于3K背景的运动速度 | 约600公里/秒(朝向α=10h,δ=-20°方向) |

参考资料: | |

翘曲结构

2019年,中国科学院国家天文台陈孝钿、邓李才研究组和北京大学王舒研究组基于经典造父变星构建了一个稳健的银河系盘模型,给出了银河系翘曲结构的直观三维地图。造父变星是一类中等质量的年轻脉动变星,比太阳重3至20倍,亮约几万倍。由于它们的脉动周期和光度严格相关,因此可以精确测定距离,精度可达3%至5%。

银河系银盘翘曲结构三维地图。

银河系银盘翘曲结构三维地图。

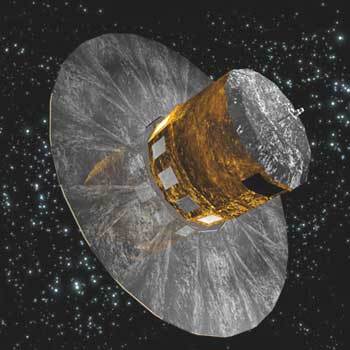

2013年12月19日,盖亚空间望远镜在法属圭亚那成功发射升空,飞往距地球150万公里的地日拉格朗日L2点——这是太阳和地球引力的平衡点之一。

通过盖亚空间望远镜,人们进一步证实了以前认为是水平的银河系银道面,实际上是一种一头高、一头低的翘曲结构。太阳系所在位置的银盘厚度约为500光年,太阳位置以外翘曲的程度大约是偏离银道面4500光年,在对应另外一端银盘的厚度大约是3000光年。此前有人提出,暗物质、磁场等或是造成这种翘曲结构的原因,但是后来发现,暗物质等因素无法解释这种结构在未来6到7亿年内的运动速度,并且这个速度貌似还在随时间变化

盖亚望远镜

盖亚望远镜

盖亚空间望远镜收集的数据,不仅揭示了人马座矮星系对银河系的影响,碰撞产生的涟漪似乎引发了主要的恒星形成事件。一项新研究揭示了57亿年前的银河系往事——银河系或与半人马座矮星系发生过3次碰撞,第一次碰撞就产生了太阳,因为太阳的年龄与因半人马座矮星系碰撞效应而形成的恒星年龄一致。

银河系、仙女座星系和三角座星系是本星系群3个主要的星系,本星系群总共约有50个星系,而本星系群又是本超星系团的一份子。

伴星系之一:大麦哲伦星系。

伴星系之一:大麦哲伦星系。

参见词条:伴星系、河外星系、星系团、超星系团

2020年,国际研究团队利用美国国家航空航天局哈勃太空望远镜和欧洲航天局“盖亚”探测器对银河系进行了迄今最精确的“称重”,认为银河系质量大约相当于1.5万亿个太阳质量。在银河系总质量中,约2000亿颗恒星以及银河系中心一个超大型的黑洞仅占很小的比例,大部分质量来自暗物质。这种看不见的神秘物质,就像宇宙的“脚手架”,把恒星固定在星系的某个位置。 暗物质晕相对均匀的分布至距离银河中心10万秒差距处。银河系的数学模型表明暗物质的质量是1–1.5×1012 M☉。最近的研究表明质量范围可以大到4.5×1012 M☉,小到8×1011 M☉。

银河系所有恒星的总值量估计在4.6×1010 M☉至6.43×1010 M☉之间。除了恒星之外,还有包括90%的氢和10%的氦组成的星际气体,其中三分之二的氢是原子形式,其余的三分之一是分子氢。这些气体的质量相当于星系恒星总质量的10%至15% 。额外的星际尘埃占气体总质量的1%。

2023年4月20日,据中科院国家天文台消息,银河系的“体重”约为8050亿个太阳质量。

早期探索

1584年,意大利人布鲁诺明确提出宇宙是无限的,恒星都是遥远的太阳,太阳只是无数个恒星中的普通一员 。

1609年8月25日,意大利科学家伽利略·伽利莱首次使用望远镜进行天文观测 ,而后,T.赖特、I.康德、J.H.朗伯等认为,银河和全部恒星可能集合成一个巨大的恒星系统。

1612年,德国天文学家马里乌斯率先用望远镜发现了仙女大星云 。

天文学家威廉·赫歇尔。

天文学家威廉·赫歇尔。

1750年,英国天文学家赖特(Wright )发表了《宇宙的新理论》一书。他根据银河状况,银河系是扁平的 ,由于太阳连同地球位于这一系统的内部,从不同方向观测才看到了银河和离散分布的点点繁星 。赖特猜想,这类星云中有一些可能是同银河系相似的巨大恒星系统 。

1755年,德国人康德首次明确提出在银河系外的宇宙空间中存在着无数个类似的天体系统,称为河外星系,或简称星系 。

1783年,赫歇尔通过对所观测到的大量恒星运动的统计分析,发现太阳以大约每秒20千米的速度朝着织女星方向运动,太阳空间运动的发现彻底动摇了哥白尼日心体系中太阳固定不动的观念 。

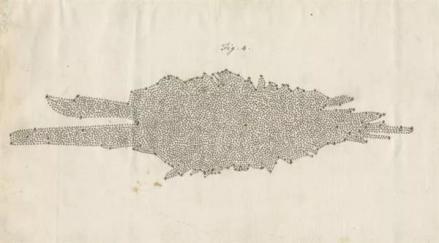

赫歇尔手绘的银河系结构。

赫歇尔手绘的银河系结构。

18世纪后期,英国天文学家威廉·赫歇耳用自制的反射望远镜进行了系统的恒星计数观测,他计数下117600颗恒星,以此得出了一个恒星系统呈扁盘状的结论 。

19世纪

19世纪,约翰·赫歇耳将恒星计数的工作扩展到南天 。

1845年,罗斯勋爵发现第一个漩涡星系M51。

1852年,美国天文学家史帝芬·亚历山大声称银河系是一个旋涡星系,却拿不出证据加以证明。

近现代观测

早期绘制的银河系结构想象图。

早期绘制的银河系结构想象图。

1900年,荷兰天文学作家科内利斯·伊斯顿公布银河系漩涡结构图,然而旋臂及银心都画错了。

1904年,恒星光谱中电离钙谱线的发现,揭示出星际物质的存在。随后的分光和偏振研究,证认出星云中的气体和尘埃成分。

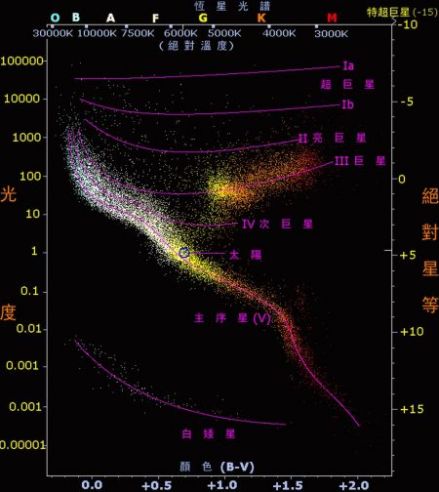

1905年,赫茨普龙发现恒星有巨星和矮星之分。

赫罗图可以揭示恒星演化。

赫罗图可以揭示恒星演化。

1913年,赫罗图问世。

1917年,美国天文学家沙普利通过对银河系内天体分布的分析,确认太阳并不位于银河系的中心,而是处于相对说来比较靠近银河系边缘的地方,从而纠正了赫歇耳银河系模型的错误 。

1918年,威尔逊山天文台建成了口径2.54m的反射望远镜——胡克望远镜 。美国天文学家H.沙普利(Harlow Shapley)经过4年的观测,提出太阳系应该位于银河系的边缘。研究球状星团的空间分布,建立了银河系透镜形模型,太阳不在中心。而是在银河系的边缘。银河系的中心应在人马座方向 。沙普利提出了太阳不在银河系中心的观测分析结果。在观测发现了银河系自转以后,沙普利的银河系模型得到了天文学家的公认 。

20世纪20年代,银河系自转被发现后,沙普利的银河系模型得到公认。但由于未计入星际消光,沙普利模型的数值不准确。研究银河系结构传统上是用光学方法,但有一定的局限性。近几十年来发展起来的射电方法和红外技术成为研究银河系结构的强有力的工具。

1922年,威尔逊山天文台的邓肯在编号为M31的星系中发现了一些变星 。

1923年,哈勃用威尔逊山天文台的胡克望远镜通过照相观测,将M31的外围部分分解为单个的恒星,并认出其中的一颗是造父变星,接着在M31中又找到几颗造父变星。此外,在M33和NGC6822中也发现了一些这类变星 。10月6日,美国天文学家哈勃利用这台望远镜拍摄了仙女星云的照片,照片上星云的外缘已被分解成一颗颗恒星。哈勃从中发现了多颗这类变星。利用这些造父变星,哈勃推算出仙女星云的距离为225万光年,远远超出银河系范围。河外星系的存在最终得以确认 。

1926年,瑞典天文学家林得布拉德分析出银河系也在自转。把对银河系的认识大大向前推进了一步 。

1927年,荷兰天文学家奥尔特证明银河系确实在绕中心自转,同时说明银河系的整体不是固体。因此,越靠近中心,自转越快,银河系边缘自转缓慢 。

1929年,荷兰天文学家巴特·博克计划使用恒星计数法探测银河系的结构,十多年后宣告失败。

1931年,巴德于威尔逊山天文台工作,并开始发展星族的概念。

1942年,瑞典天文学家林德布拉德提出“密度波”概念,后来美国科学家提出了系统的密度波理论,初步解释了旋臂的稳定性 。

1943年,威廉·摩根(William Morgan)与光谱学家飞利浦·基南共同发表一套完整的光谱图集来描述各种不同光谱型和光度级的恒星之光谱特征,称为MK(摩根—基南)分类系统。

1944年,巴德通过仙女星系的观测,判明恒星可划分为星族Ⅰ和星族Ⅱ两种不同的星族。星族Ⅰ是年轻而富金属的天体,分布在旋臂上,与星际物质成协。星族Ⅱ是年老而贫金属的天体,没有向银道面集聚的趋向。

1951年,摩根提出,银河是螺旋形的。根据摩根的说法,银河系有3条炽热恒星群组成的旋臂,分别是英仙座、猎户座和人马座旋臂。本杰明说,近年来,人们普遍坚持的是,银河系有4条主要旋臂,分别是定规座旋臂、半人马座旋臂、人马座旋臂和英仙座旋臂。太阳坐落在位于人马座和英仙座之间的一条小旋臂--猎户座旋臂附近 。

1964年,美籍华裔科学家林家翘与徐遐生提出旋涡星系螺旋臂的维持密度波理论,初步解释了旋臂的稳定性,他们建议螺旋臂只是螺旋密度波的显示 。

20世纪70年代期间,人们通过探测银河系一氧化碳分子的分布,意外地发现了银河系的第四条旋臂,它跨越狐狸座和天鹅座 。

1971年,英国天文学家林登·贝尔和马丁·内斯分析了银河系中心区的红外观测和其他性质,指出银河系中心的能源应是一个黑洞 。

1976年,法国的两位天文学家还具体地绘制出了以上四条放臂在银河系中的位置,这是迄今最好的银河系漩涡结构图像 。

哈勃空间望远镜。

哈勃空间望远镜。

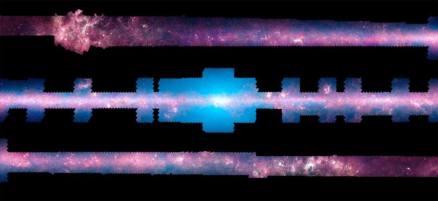

斯皮策太空望远镜绘制的银河系红外扫描全景图

斯皮策太空望远镜绘制的银河系红外扫描全景图

2004年,天文学家使用甚大望远镜(VLT)的紫外线视觉矩阵光谱仪进行的研究,首度在球状星团NGC 6397的两颗恒星内发现了铍元素。这个发现让他们将第一代恒星与第二代恒星交替的时间往前推进了2至3亿年,因而估计球状星团的年龄在134±8亿岁,因此银河系的年龄不会低于136±8亿岁 。

2006年,新的发现认为,银河系的主序星中

2008年,科学家宣布说,他们通过观测证实银心中的确存在着黑洞。科学家花了16年时间在智利的欧洲南方天文台追踪围绕银心运行的28颗恒星,从而证实了黑洞的存在,因为黑洞影响着这些恒星的运行。探测表明,这个名为人马座A*的巨型黑洞,其质量是太阳的400万倍,距离地球大约2.7万光年%20。

斯皮策空间望远镜拍摄的银河全景图。

斯皮策空间望远镜拍摄的银河全景图。

2015年3月,科学家使用斯隆数字巡天勘测数据分析了银河系边缘恒星的亮度和距离,结果发现银河系边缘像瓦楞纸板一样,存在皱褶结构,凹槽中存在着恒星。实际上这些恒星区域也是银河系的一部分,真实的银河系比之前预想大50% 。11月7日,关于银心的最新观测表明,银河系的最核心部位基本上全部是由白矮星组成的,数量则至少在10万颗上下。而核心中的核心,则是由大约70颗较大的白矮星组成的。至于如何观测到更多的内容,科学家表示,需要靠下一代观测设备,比如NASA正在建设的James Webb号天文望远镜来完成了 。

2018年4月10日,美国国家航空航天局(NASA)消息,天文学家使用哈勃太空望远镜,首次精确测量了地球与宇宙中最古老天体系统之一——球状星团NGC 6397的距离 。

2019年3月,科学家们利用哈勃太空望远镜和盖亚的观测数据来对银河系质量进行估计,得出的结果是约为1.5万亿太阳质量 。10月6日,澳大利亚和美国研究团队近来发现,银河系中心的超大质量黑洞在350万年前喷射出巨大能量束,像灯塔光束一样沿两极扩散形成两个锥形喷发云。研究显示,这种规模的爆炸强度只可能来自与人马座A黑洞有关的核活动,这一黑洞质量大约是太阳的420万倍 。

仰望银河系。

仰望银河系。

2022年3月24日,德国马普天文研究所的研究人员向茂盛博士和汉斯·沃尔特里克斯教授,在国际科学期刊《自然》上以封面文章形式发布了一项重大成果,研究认为,银河系可能经过了不同的演化阶段,其起点是约130亿年前盘族恒星的形成。

2022年8月,中科院国家天文台研究人员发布EP-WXT探路者观测到的首批天体宽视场X射线图像和能谱。利用该仪器,科学家首先观测了银河系中心天区,还观测了银河系的近邻星系——大麦哲伦云。 结果显示,该仪器一次观测就能够同时探测到多个方向上的X射线源。其中,包括恒星级质量黑洞和中子星。

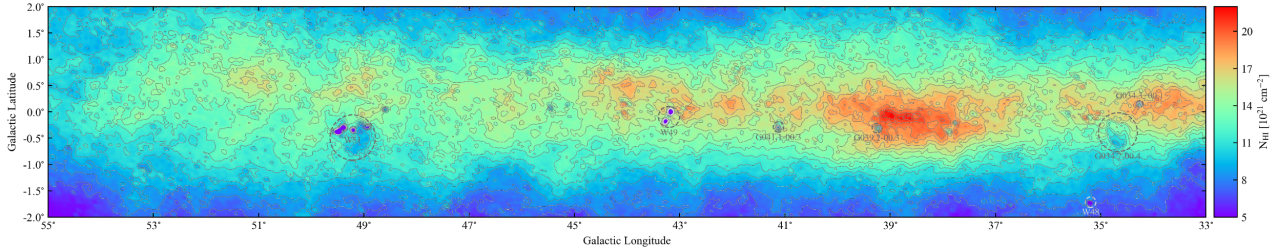

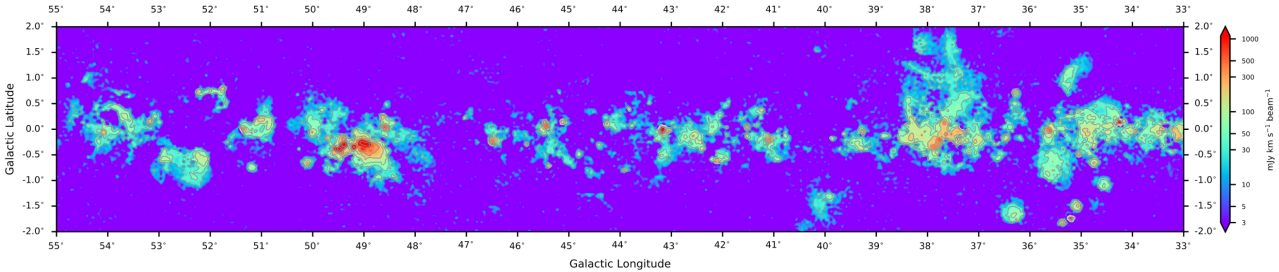

2022年12月,国家天文台韩金林研究员科研团队利用中国天眼FAST探测了银河系内气体介质,获得高清图像。对银河系逐点巡测、搜寻脉冲星的同时,同步记录了星际气体的谱线数据,并于近期完成了对银河系一个部分的观测,处理了约4.4万条无线电谱线数据,获得了国际上最高灵敏度和清晰度的银河系内氢原子气体的分布结构和电离气体的弥漫特征。

FAST揭示的银河星际氢原子气体分布图(速度区间-150 km/s到+150 km/s的累积)

FAST揭示的银河系星际空间电离气体分布图(速度区间-40 km/s到+120 km/s的累积)

2024年5月,中国科学院国家天文台徐钧博士和韩金林研究员通过分析银河系内的脉冲星和银河系外的射电源法拉第旋转效应分布数据,揭示了银河系的晕中有一个巨大的磁环结构。这对宇宙线粒子的传播、星系气体的动力学和宇宙磁场演化等研究领域提供了至关重要的观测结果。该成果发表在国际科学期刊《天体物理学报》上。

矮星系

2019年2月6日,哈勃太空望远镜在银河系“后院”发现一个此前不为人知的矮星系,新发现的恒星系亮度微弱,直径约3000光年,仅相当于银河系一块“碎片”。研究人员将其命名为“Bedin 1”。它有长达130亿年的历史,在天文学上相当于早期宇宙的“活化石”,可以帮助揭示宇宙早期演化的奥秘 。

观测伴星

科学家利用NASA的远紫外谱仪探索卫星首次探测到船底座η(Eta Carinae)的伴星。船底座η是银河系中最重最奇异的星体,坐落在离地球7500光年船底座,在南半球用肉眼就可以清楚的看到。科学家认为船底座伊塔星是一个正迅速走向衰亡的不稳定恒星 。

宇宙膨胀

斯隆数字天空观测计划天文学家确定,暗能量正在驱动着宇宙不断地膨胀 。约23%的宇宙物质是暗物质,没有人知道它们究竟是什么,因为它们无法被检测到,但它们的质量大大超过了可见宇宙的总和。而近73%的宇宙是最新发现的暗能量。这种奇特的力量似乎正在使宇宙加速膨胀。英国皇家天文学家马丁·里斯将这一发现称为“最重要的发现”。这一发现是绕轨道运行的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)和斯隆数字天文台(SDSS)的成果。它解决了关于宇宙的年龄、膨胀的速度、组成宇宙的成分等一系列问题的长期争论。天文学家现今相信宇宙的年龄是138亿年 。

参见词条:宇宙大爆炸。

麦哲伦星云图片

NASA在2013年公布的大麦哲伦星云图片。

NASA在2013年公布的大麦哲伦星云图片。

大麦哲伦星云的原始图片像素数高达1.6亿,由2200张局部照片拼接而成,而拍摄这些照片共耗时5.4天。而小麦哲伦星云的原始图片像素数则为5700万像素,由656张局部照片组成,拍摄耗时共计1.8天 。

据NASA官方资料显示,大麦哲伦星云和小麦哲伦星云都是银河系的伴星系。其中,大麦哲伦星云距离银河系约16.3万光年,其规模约为银河系的20%,质量仅相当于银河系的2%,而小麦哲伦星云距离银河系约20万光年,质量是大麦哲伦星云的50%。

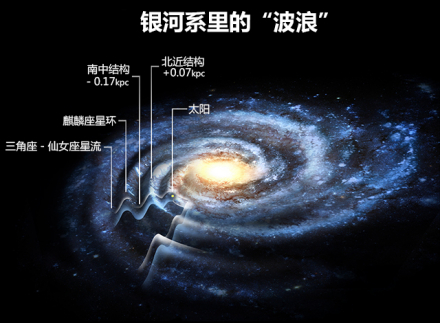

银河系波浪

银河系波浪结构假想图。

银河系波浪结构假想图。

精确质量

哥伦比亚大学的科学家对银河系的质量进行了精确计算,最新的结果认为银河系质量大约是太阳的2100亿倍,包括银河系边缘拥有数千颗恒星的恒星团。

来自哥伦比亚大学的博士Andreas Kupper负责的研究小组认为,他们可以通过斯隆数字巡天观测到的银河系波动现象,利用哥伦比亚大学的超级计算机模拟出多少质量能够诱发如此规模的波动。通过这种方式并结合银河系大约12万光年的直径,科学家计算出银河系的质量为2100亿倍太阳质量。

这个数字虽然是截止2015年较为精确的值,但仍然存在不确定性,偏差可能达到20%左右,比之前银河系的质量估计值偏差要小很多。早前的数据认为银河系的质量是太阳的7500亿倍,甚至一度达到1万亿倍,误差率达到100%,几乎无法确定银河系的具体质量。但是在银河系还有大量的暗物质无法观测,大多数恒星聚集在4万光年的半径内,之外几乎完全是由暗物质统治。

类地行星数目

2020年6月18日,加拿大科学家在最新一期《天文学杂志》撰文指出,他们的计算表明,银河系约有60亿颗类似地球的行星。研究者、不列颠哥伦比亚大学的米歇尔·国本解释说,一颗行星如果要被视为类似地球的行星,则这颗行星必须是岩石行星,大小与地球差不多,围绕类似太阳的恒星(G型星)旋转。而且,这颗行星必须位于恒星宜居区内,在该区域内,岩石行星的表面可以容纳液态水,因此,有潜力适合生命繁衍生息。

国本认为,每颗G型恒星拥有类地行星的上限为0.18颗。此前,有科学家估算每颗类日恒星拥有潜在宜居行星的数量从0.02颗到超过1颗不等。另一位研究者、UBC天文学家杰米·马修指出:“银河系至多拥有4000亿颗恒星,其中7%是G型恒星,这意味着在银河系中可能只有不到60亿颗类地行星。”

银河系年龄

2004年,依据欧洲南天天文台(ESO)的研究报告,银河系的年龄约为136亿岁,差不多与宇宙一样老。由许多天文学家所组成的团队在2004年使用甚大望远镜(VLT)的紫外线视觉矩阵光谱仪进行的研究,首度在球状星团NGC 6397的两颗恒星内发现了铍元素。这个发现让他们将第一代恒星与第二代恒星交替的时间往前推进2亿~3亿年,因而估计球状星团的年龄在129±5亿岁左右,因此银河系的年龄不会低于122±8亿岁 。

银河系的未来

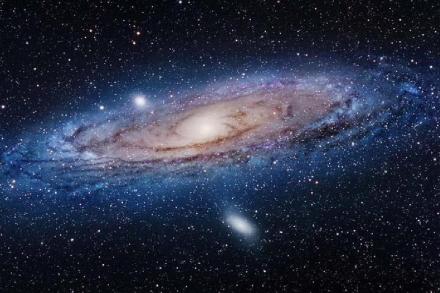

仙女座大星系,少数蓝移星系之一,它正在靠近银河系。

仙女座大星系,少数蓝移星系之一,它正在靠近银河系。

天文学家利用在夏威夷、加勒比海地区和美国东北部的天文望远镜观察得出结论:银河系的体积比之前预计的大50%左右 。科学家们指出,体积越大,与邻近星系发生灾难性撞击的可能性也增大。不过,即使发生也将是在20亿~30亿年之后。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。