-

科学技术史 编辑

科学技术史是描述和解释科学技术的产生、发展和系统化进程,以及研究其与政治、军事、经济、工业、文化、宗教、哲学等各个社会领域之间历史互动关系的学科。科学技术史是理学的一级学科,研究范围涉及理、工、农、医四大学科门类,主要包含科学史、技术史、农业史、医学史、科技考古与文化遗产保护、科学技术与社会等研究方向。科学技术史综合运用自然科学、技术科学和人文社会科学的相关方法,以文献资料和实物遗存为研究内容,揭示科学发展的规律性。原中国科学技术大学自然科学史研究室主任张秉伦、原中国科学院自然科学史研究所副所长王渝生、原中国科学技术史学会理事长路甬祥认为:“科学技术史学科在国内外已日益成为一门显学,从学科性质、研究方法、研究队伍的构成三方面来看,属于自然科学,和科学技术哲学并不等同“。

中文名:科学技术史

外文名:History of Science and Technology

类别:学科

简称:科技史

学科门类:理学

学科代码:0712

专业层次:研究生

授予学位:可授理学、工学、农学、医学学位

科研机构:中国科学院自然科学史研究所等

开设院校:中国科学技术大学、北京科技大学等27所高校

研究方向:学科史、科技政策、科学编史学、科学技术与社会等

相关领域:科学学、历史学、科学社会学、科学技术哲学

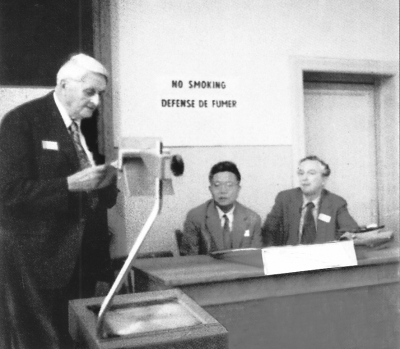

竺可桢在1956年国际科学史大会上致辞

竺可桢在1956年国际科学史大会上致辞

1913年,萨顿创办了第一份科学史独立刊物,提出了科学史的研究纲领,在哈佛大学首次开设了系统的科学史课程。1928年,萨顿、辛格、米利等科学史家创立国际科学史研究院,次年,首届国际科学史大会召开。在世界上各大科技强国,科学技术史学科都受到了应有的重视。美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、日本、俄罗斯等国均有专门的科学史研究机构,哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院等世界知名大学都设有专门的科学史系。

李俨、竺可桢、席泽宗1959年参加莫斯科科学史会议

李俨、竺可桢、席泽宗1959年参加莫斯科科学史会议

1980年,在中国科学院、中国科学技术协会的支持下,第一次全国科学技术史大会在北京召开,钱三强、茅以升、于光远、李昌到会讲话,会上宣布成立中国科学技术史学会。1981年,国务院学位委员会通过了中国首批博士学位授予单位及其学科、专业名单。其中,自然科学史、技术科学史被确立为一级学科。1987年,国内首批科学史博士毕业。1981年至1996年,科学技术史在工学、理学、农学、医学四大学科门类下均获得相应的学位授权点,包括自然科学史、技术科学史一级学科,医学史、中医学史、农业史、建筑历史与现代建筑理论等二级学科。1997年,各学科合并为科学技术史一级学科。 90年代以来,中国科学院自然科学史研究所的席泽宗、张秉伦、王渝生、薄树人、陈美东、刘钝、郭书春等科技史学家成为我国科技史学科的中坚力量,成为世界三大科学技术史专门研究机构之一,与德国马克斯·普朗克学会科学史研究所、俄罗斯科学院瓦维洛夫自然科学与技术史研究所并称。

李约瑟、席泽宗在1981年第16届国际科学史大会

李约瑟、席泽宗在1981年第16届国际科学史大会

我国的科学技术史专门研究机构还有北京科技大学科技史与文化遗产研究院、西北大学科学史高等研究院、南京信息工程大学科学技术史研究院 、山西大学科学技术史研究所、内蒙古师范大学科学技术史研究院、广西民族大学科技史与科技文化研究院等。此外,还有不少高校在自然科学和技术科学的一些学科下设置了建筑史、机械史、纺织史、物理学史、农业史、中医史等学科史的学位授权点。 还有一些高校虽然尚未获得科学技术史的学位授予权,但已经有一定的研究规模或正在筹备相关的研究方向。例如:中山大学在2018年将科学技术史作为中山大学珠海校区的重点发展方向之一。

拥有科学技术史世界一流学科的院校(2所):北京科技大学、中国科学技术大学

拥有科学技术史国家重点学科的院校(3所):北京科技大学、中国科学技术大学、西北大学(培育)

拥有科学技术史博士学位授权点的院校(13所):北京大学、清华大学 、北京科技大学、中国科学技术大学、中国科学院大学、上海交通大学、西北大学、山西大学、南京农业大学、南京信息工程大学、内蒙古师范大学、景德镇陶瓷大学 、广西民族大学

拥有科学技术史硕士学位授权点的院校(27所):北京大学、清华大学、北京科技大学、中国科学技术大学、中国科学院大学、上海交通大学、西北大学、山西大学、南京农业大学、南京信息工程大学、内蒙古师范大学、景德镇陶瓷大学、广西民族大学、东华大学、西北农林科技大学、首都师范大学、天津师范大学、河北大学、江苏科技大学、上海中医药大学、山东中医药大学、南京中医药大学、华南农业大学、云南农业大学 、北京印刷学院 、山东农业大学 、大连海事大学

拥有科学技术史博士后科研流动站的院校(10所):北京科技大学 、内蒙古师范大学 、北京大学 、清华大学 、上海交通大学 、中国科学技术大学 、山西大学 、西北大学 、南京农业大学 、中国科学院大学

招收科学技术史研究生的科研机构(4所):中国科学院自然科学史研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 、中国科学院上海光学精密机械研究所 、中国科学院地质与地球物理研究所

科学史

研究科学知识的起源及其演变过程,探讨影响科学发展的各种历史因素,揭示科学发展的规律性。

主要研究方向:数学史、物理学史、化学史、生物学史、天文学史、地学史、综合科学史、科学思想史、中外科学交流史、科学编史学等。

技术史

研究人类技术活动的起源、演变及其发展规律,探讨影响技术发展的各种历史因素以及技术对人类文明进程所产生的影响。

主要研究方向:冶金史、机械史、纺织史、建筑史、陶瓷史、车辆与交通运输史、造船与航海史、造纸与印刷史、采矿与能源史、化工史、电工史、水利工程史、电子与信息技术史、航空航天史、军事技术史等。

农业史

研究农业科学技术的起源、演变及其发展规律的学科,重点探讨农、林、牧、渔相关科学与生产技术的历史演变,农业科技发展与经济、社会和生态环境之间的互动关系及其对整个文明进程的影响。

主要研究方向:农业科技史、林业科技史、畜牧兽医史、渔业科技史、农业生态环境史、农田水利史、农业遗产、农业历史文献、农业科技发展战略等。

医学史

研究人类对健康和疾病的认识过程以及关于疾病治疗的历史,探讨医学发展的规律性,是一门兼具自然科学与社会科学双重属性的交叉学科。

主要研究方向:疾病史、医学思想史、医学社会文化史、公共卫生史、护理史、卫生政策与制度史、全球卫生史、中外医学比较史等。

科技考古与文化遗产保护

以古代物质材料特别以文化遗产为研究对象,探讨科学知识与技术创造的起源、演变及发展规律,并在对遗产的科学、文化和艺术价值认知的基础上进行有效的科学保护。

主要研究方向:技术史前史、古资源工程、古生态环境与地域科技文明、文化遗产科学、遗产保护工程、实验科技史、古材料应用技术等。

科学技术与社会

以科学技术与社会文化之间的历史互动进程为主要研究对象,探讨科学技术进步与社会发展之间的内在关联,并在此基础上探讨科技教育、科技传播、科技政策等现实问题。

主要研究方向:科学社会史、科技制度化、科学文化、科技发展战略及科技政策、科学史教育等。

主要问题域:现代科学技术的制度化及其在现代化进程中的作用,科技革命与社会发展的关系,科学文化及创新文化的产生和发展,科学传播,科技政策,“李约瑟难题”,“钱学森之问”等。

序号 | 学校名称 | 评选结果 |

|---|---|---|

1 | 北京科技大学 | A+ |

2 | 中国科学技术大学 | A+ |

3 | 内蒙古师范大学 | B+ |

4 | 上海交通大学 | B+ |

5 | 北京大学 | B |

6 | 西北大学 | B |

7 | 山西大学 | B- |

8 | 南京信息工程大学 | B- |

9 | 清华大学 | C+ |

10 | 广西民族大学 | C+ |

11 | 哈尔滨工业大学 | C |

12 | 东华大学 | C |

13 | 首都师范大学 | C- |

14 | 云南农业大学 | C- |

参考资料:

古典时代

亚里士多德

亚里士多德

在希腊古典时代,亚里士多德写下史上第一本被称作《物理学》的书,日后成为著名的亚里士多德物理学,他借由四元素说解释物体的运动以及落体现象。亚里士多德相信,所有物质都由以太,或另外的四元素所组成:土、水、风、火,这四个陆地上的元素能够相互转换,并且朝向它们各自的自然位置移动。因此,石头往宇宙中心坠落,但火总是往地球外围靠近。在希腊化时代,欧几里得、阿基米德和托勒密代表了这一时期最高的科学成就。欧几里得因为《几何原本》、阿基米德因为杠杆原理和浮力定理、托勒密因为《天文学大全》而彪炳史册。他们是古代世界在几何学、力学和天文学上达到的三座高峰。

托勒密王朝被罗马征服后,希腊化时代结束。罗马人在政治、管理、法律和军事上有着杰出的成就,但在科学方面难以为人称道。虽然也出现过像老普林尼这样百科全书式的博物学者,但罗马人总的来说没有对科学的发展做出过重大的贡献。古罗马时期的主要科学成就有《儒略历》、卢克莱修《物性论》、维特鲁威《论建筑》、塞尔苏斯《罗马医学百科全书》、老普林尼《博物志》等。

中世纪

自西罗马帝国灭亡后,欧洲进入中世纪。先后经历了柏拉图学园被封闭、亚历山大图书馆被烧毁、阿拉伯人和斯拉夫人的入侵,原西罗马帝国的大部分区域即欧洲部分进入了黑暗年代。经济大倒退、文化跌入低谷,人们的精神陷于愚昧和迷信之中,希腊古典文化只在拜占庭即东罗马帝国的首都苟且偷生、奄奄一息。

托马斯·阿奎纳

托马斯·阿奎纳

此后,阿拉伯帝国涌现出了炼金术之父贾比尔、阿拉伯数学的开创者阿尔·花剌子模、天文学家阿尔巴塔尼、现代光学的开拓者海什木、世界医学之父伊本·西拿等。

从11世纪开始,欧洲从漫漫长夜中苏醒。1088年,世界范围内广泛公认的、拥有完整大学体系的第一所大学——博洛尼亚大学成立。随后,巴黎大学、牛津大学、剑桥大学、萨拉曼卡大学相继问世。十字军东征从阿拉伯人那里带回了中国的四大发明和希腊的学术。通过翻译和消化希腊古典文献,欧洲学术得以复苏,出现了著名的经院哲学家托马斯·阿奎那和近代实验科学的先驱罗吉尔·培根。中世纪后期,城市大量崛起,为资本主义的发展准备了条件。

近代

近代科学革命以哥白尼于1543年在《天球运行论》中提出日心说为标志。

伽利略

伽利略

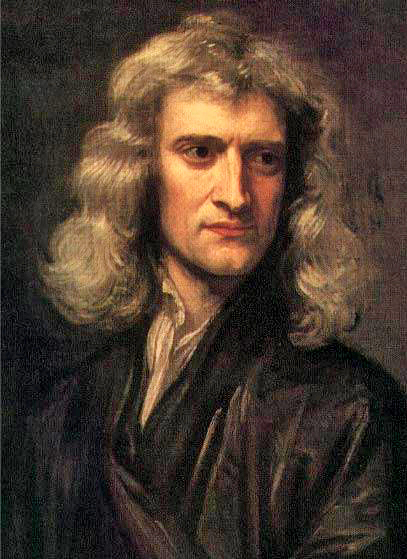

牛顿

牛顿

1687年,牛顿出版了《自然哲学的数学原理》一书,这部里程碑式的著作标志着经典力学体系的正式建立。牛顿在人类历史上首次用一组普适性的基础数学原理——牛顿运动定律和万有引力定律——来描述宇宙间所有物体的运动。牛顿放弃了物体的运动轨迹是自然本性的观点,相反,他指出,任何可观测到的运动、以及任何未来将发生的运动,都能够通过它们已知的运动状态、物体质量和外加作用力并使用相应原理进行数学推导计算得出。由此,牛顿统一了“天上的”和“地上的”力学,建立了基于三大运动定律的力学体系。

化学方面,爱尔兰人波义耳发现了波义耳定律。其后法国人拉瓦锡更有前瞻性理论──对过去人们深信不疑的燃素说作出全面否定,提出氧化说;倡导质量守恒定律,指出物质作转化时其质量不变。同时他还推论,动物的呼吸实质上是缓慢氧化。

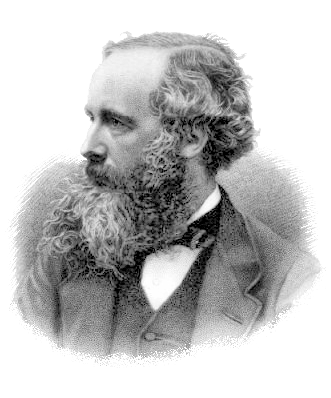

麦克斯韦

麦克斯韦

现当代

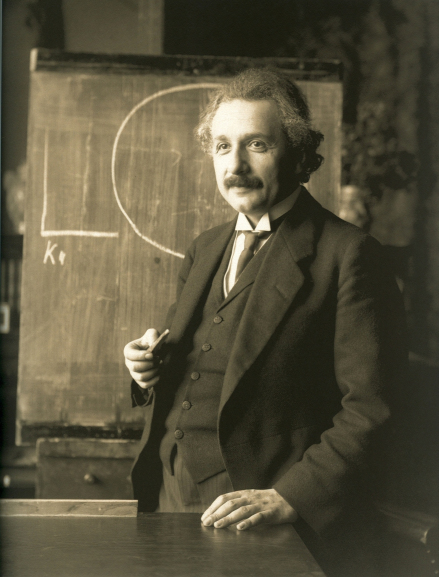

爱因斯坦

爱因斯坦

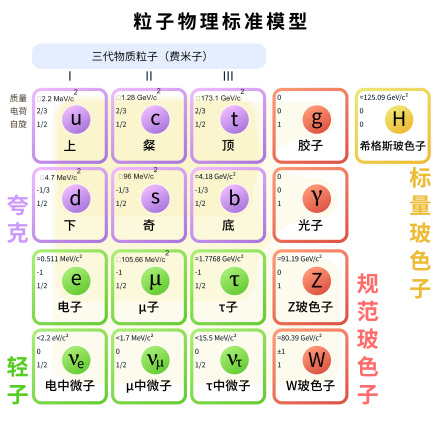

在物理学领域,诞生了相对论和量子力学——“现代物理学的两大支柱”。相对论由爱因斯坦创立,包含狭义相对论和广义相对论。旧量子论由普朗克、爱因斯坦、玻尔创立,现代量子力学由海森堡、玻恩、薛定谔、德布罗意、狄拉克等人创立,包含波粒二象性、不确定性原理、互补原理、薛定谔方程、狄拉克方程等基本原理。广义相对论发展出了宇宙学、天体物理学、对引力波和黑洞的研究,量子力学为原子物理学、核物理学、粒子物理学、凝聚态物理学奠定了基础 。爱因斯坦坚持认为量子力学是不完备的,由此引发了长期的玻尔和爱因斯坦论战。

在化学领域,海特勒和弗里茨·伦敦将量子力学处理原子结构的方法应用于氢气分子,成功地定量阐释了两个中性原子形成化学键的过程,标志着量子化学的诞生。在海特勒和伦敦之后,鲍林在最早的氢分子模型基础上发展了价键理论,并且获得了1954年诺贝尔化学奖;1928年,马利肯提出了最早的分子轨道理论,1931年,埃里希·休克尔发展了马利肯的分子轨道理论,并将其应用于对苯分子等共轭体系的处理;汉斯·贝特于1931年提出了配位场理论并将其应用于过渡金属元素在配位场中能级裂分状况的理论研究,后来,配位场理论与分子轨道理论相结合发展出了现代配位场理论。价键理论、分子轨道理论以及配位场理论是量子化学描述分子结构的三大基础理论。

在生物学领域,最重大的成就是分子生物学的诞生,它将人类认识生物界的水平深入到分子层次。1953年,沃森、克里克提出DNA双螺旋结构模型是分子生物学诞生的标志。借助先进的物理和化学方法,分子生物学重新找到了生命现象的统一基础,并逐步揭示了生命遗传和进化的奥秘。遗传学既孕育了分子生物学,又是分子生物学的核心学科。

霍金

霍金

在天文学领域,由于观测手段更为先进,将人类的视野扩展到了150亿光年的空间距离。传统的光学望远镜随光学材料的改进和加工能力的提高,出现了空前大的口径。无线电接收技术的发展,导致了可见光之外各波段的天文观测。射电望远镜冲破了银河系内星云尘埃等设置的光学屏障,把目光投向了河外星系。天文学进入了全波时代。天体物理学在20世纪发展成了天文学的主流。最引人注目的成就是诞生了将整个宇宙作为研究对象的现代宇宙学。以爱因斯坦的相对论为理论基础,以大尺度的天文观测,特别是河外星系的普遍红移和宇宙背景辐射为事实依据,宇宙学展示了宇宙整体的物理特征。 1960年至1975年被称作“广义相对论的黄金时代”,在十几年中广义相对论给天体物理学带来了无数丰厚的成果,包括引力时间延迟效应、克尔度规、彭罗斯图、奇点定理、中子星的不稳定模式、正则量子引力、无毛定理、参数化后牛顿方法、宇宙监察假设、彭罗斯过程、黑洞面积定理、克鲁斯卡尔坐标系、黑洞热力学、赫尔斯-泰勒脉冲双星、霍金辐射等。

粒子物理学标准模型

粒子物理学标准模型

第三次技术革命于20世纪中叶爆发,其核心之一是计算机科学。电子计算机是一种代替人的脑力劳动的机器,它不仅运算速度快、处理数据量大,而且能部分模拟人的智能活动。它的出现,使人类社会的信息处理方式发生了翻天覆地的变化,从而从根本上改变了现代社会的运作结构。为电子计算机奠定基础的是电子技术,而计算机的出现则带动了一大批高新技术的发展,使人类进入了信息时代。

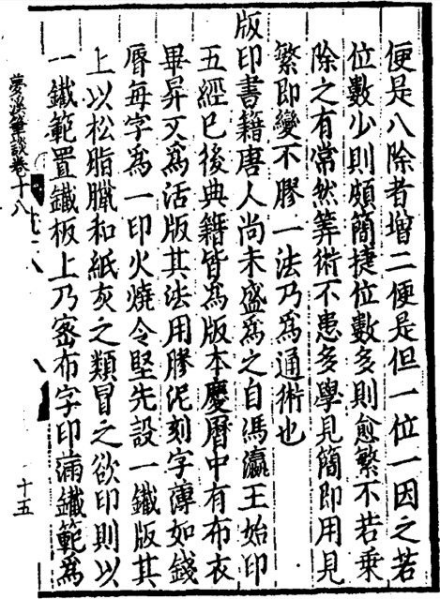

《梦溪笔谈》中记载的活字印刷术

《梦溪笔谈》中记载的活字印刷术

现时可考证到的古中国科学著作,以及相关的古代著作数量庞大,涵盖科学数个主要分支:数学、医学、自然科学、建筑学、工程学,又有其他次分支,包括农学、航海学、心理学、地图学及物候学等多个学科内容。系统化地记载了当时的科学知识及技术的发现及发明,包括了算术、草药应用、活字印刷、建筑及铸造术、机械构造法、观星导航术及地图制作。其中较为著名的中国科学著作有刘徽的数学著作《海岛算经》,记载了四次重差观测术的发明,领先世界一千余年;南北朝数学家祖冲之著有的《缀术》,准确估算圆周率,该书后来东传至朝鲜、日本;唐代王孝通的《缉古算经》;金朝数学家李冶的《测圆海镜》;元代数学家朱世杰的《四元玉鉴》;明代数学家王文素的《算学宝鉴》;数学家程大位的珠算理论著作《直指算法统宗》;数学家李之藻的《同文算指》;数学家朱载堉著有的《律吕精义》,发明了十二平均律。

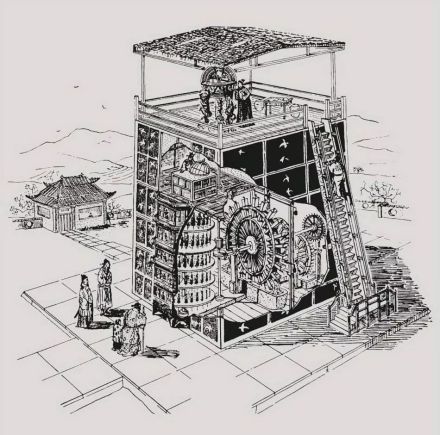

水运仪象台

水运仪象台

中国科学及数学的传统造就了农业、纺织及手工业、铸造工业、商业及兵器的技术发展,并衍生出各种发明品。其中北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载了指南针的制造方法,此外他还发现了真北的概念,改进了天文观测用的日规、浑天仪、瞄准管和水钟以及描述了如何使用干船坞来修理船只;设计出了一套地形学理论,以及区域气候随时间渐变的理论;沈括的同期的科学家苏颂创制了星图的天球图集,写过跟植物学、动物学、矿物学及冶金学相关的制药专著,及于1088年在开封市建过一座大型天文钟楼——水运仪象台,为操作最高处的浑天仪,他的钟楼配备了擒纵器装置,这装置世界已知最古老的环状动力传输的链传输装置。兵器方面有十四世纪末发明的热兵器“神火飞鸦”;十六世纪中叶发明的火箭“火龙出水”;1580年军事家戚继光发明的地雷“自犯钢轮火”。周代发明的筹算,促成了印度阿拉伯的数字体系,而中国的造纸、纺织等技术在751年的怛罗斯战役之后传入阿拉伯帝国,之后在十二世纪传入西班牙,到十三世纪传入意大利,到十四世纪初叶传遍整个欧洲。有关中国古代科学研究的证据,可见于汉代大司农耿寿昌发明的浑象;唐代天文学家僧一行对子午线长度的测量;明代数学家朱载堉发明的累黍定尺法,精确计算出北京的地理位置及地磁偏角,又计算出回归年长度和水银的比重,均是著名的经验主义科学研究例子。晋代医学家葛洪《抱朴子‧博喻》曰:“学而不思, 则疑阂实繁;讲而不精,则长惑丧功。”,道出了古代中国学者对辩证及实验重要性的认知。

至近代,中国科学渐见没落,经历了一段再启蒙时期,欧洲列强的科学传统及成果传到中国。在清末的洋务运动主张“中体西用”。以中国传统的思想、文化及制度为基础,引进西方先进的科学技术,是为“中学为体,西学为用”。洋务运动的拥护者冯桂芬主张接受欧美思想为主的学术,提出“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”的主张。

原始社会

考古资料证明,我国原始社会至少经过了一百七十万年左右的发展历史。我国是世界早期人类文明的主要发源地之一,也是世界上使用火,发明弓箭、陶器、农牧业、天文和医药等最早的地区之一。不仅如此,我们的先民还在此时期发明了养蚕取丝,对世界人民作出了自己的贡献。这些远古文化都是土生土长,连续发展起来的,并且具有自己的特点。各种“中国文化外来”说都是没有根据的。

河姆渡遗址出土的有盆栽植物图案的陶器碎片和有猪形图案的圆钵

河姆渡遗址出土的有盆栽植物图案的陶器碎片和有猪形图案的圆钵

由于原始社会阶段,人们使用的生产工具主要是石制和木制的,征服自然的能力非常有限,不得不在很大程度上屈从于大自然的支配,生活极端困苦。加之,当时的氏族制度以血缘为纽带,人们生活十分狭隘和闭塞,具有很大的保守性,因而使得科学技术的发展特别缓慢,并有很大局限性。例如,从简陋的木棒和打制石器到弓箭的发明,从生食动植物肉果到熟食和人工取火、陶器的出现,从采集渔猎到栽培植物、驯养动物,从缝制兽皮到纺织丝麻,每一项重大技术发明都是经过成千上万年,甚至几十万年时间才得以实现的。原因就在于这时人们只掌握技术,不知道科学。而且也正是因为科学尚未形成,所以文明的进步就必然的极为缓慢。

夏商西周

夏、商、西周时期,是我国科学技术发展史中一个重要的阶段。没有从原始社会发展至奴隶社会,就不可能有灿烂的“青铜文化”,不可能有中国的古代文明,也就不可能有中国古代的科学和技术。奴隶社会时期已为以后天文、数学、医学、农学及其他科学技术的发展准备了条件。中国古代科学技术体系中的若干重要特点,均于此时开始出现。

这一时期,农业、青铜、陶瓷等生产技术比起原始社会来有很大的提高。与农业生产有密切关系的某些学科,如天文、数学、物候等有了初步的发展,但仍然处于经验的积累、整理,即感性认识阶段。当时人们对自然规律的认识还没有也不可能达到理性认识的阶段。在这个基础上产生、发展起来的,具有朴素的辩证法思想的“阴阳”、“五行”、“八卦”等学说开始出现。

自然界和社会中各种事物与各种现象,都是普遍联系和相互制约的。同样,在科学技术发展史中,不同的科学技术也相互发生渗透、影响和作用。奴隶社会时期,科学技术的发展虽还处于比较低级的阶段,但已可见此种现象。青铜工具的普遍使用,全面地推动了奴隶社会的农业、手工业的发展。为了制定适合农时的历法,需要观察日、月、星辰的运行,再加以数学的计算。这是推动古代数学发展的原因之一,而数学计算的提高,又促进了历法推算的进步。青铜冶铸、制陶、纺织等手工业技术的发展为建筑技术的发展提供了有利条件,烧制陶器的丰富经验为青铜冶铸提供了高温、有关材料和技术。反过来,青铜冶铸又促进了制陶技术的改进,等等。

我国奴隶社会的特点是:生产力较低,经济发展缓慢,农业自然经济占统治地位,商业不发达。这些和古代东方埃及等国家相似。欧洲的希腊人在公元前10世纪前后开始从原始社会向奴隶社会过渡。尽管他们原有的技术起点不高,但由于继承了被他们征服的爱琴海地区的比较发达的技术遗产,特别是利用了那个地区及其附近(西亚和小亚细亚一带)已经出现了的铁器,加上其自然条件和所处地理位置,手工业与海上贸易较为发达,此外利用腓尼基人发明的字母来拼写自己的语言,以及从原始社会后期的军事民主基础上发展起来的以工商业奴隶主为主的城邦共和国等,都使希腊只经历了几百年的时间,就发展成为很繁荣的奴隶制国家,其科学技术也是那时世界的高峰。而我国古代科学技术的重大发展,则是同封建制的产生和巩固一起出现,并逐步达到了其发展的高峰的。

春秋战国

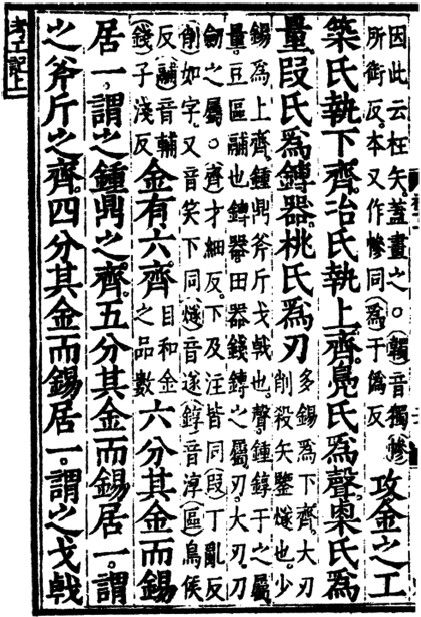

《考工记》中关于“六齐”的记载

《考工记》中关于“六齐”的记载

冶铁术的发明,特别是生铁冶铸和柔化技术以及块炼铁渗碳钢技术的出现,开始并加速了生产工具铁器化的进程,对社会生产力的发展产生了深远的影响,并开拓了后世冶铁术发展的道路。与封建制小农经济相适应的连作制和因时因地制宜的精耕细作传统已初步形成,和农业生产密切相关的土壤学、生物学知识也得到了初步的总结。都江堰、郑国渠等大规模水利工程的兴修,显示了工程设计和施工技术的进步,它给农业和交通运输业以巨大的推动。《考工记》则是手工业生产技术规范化的标志,它是手工业生产发展到一定阶段的产物,是当时手工业生产技术的总结和提高;它又和《墨经》一起是我国古代经验科学出现的标志,是当时人们把生产实践中取得的丰富经验加以抽象概括的成果,特别是《墨经》显示了初始的实验科学对深化人们认识的重要作用。天文学已从原始的定性描述向着定量化的目标前进,古四分历以及对日、月、五星运动和恒星位置的研究成果,已开了后世历法的先声。数学也因农业、手工业、各种工程以及天文学提出的计算需要发展起来,十进制和筹算制度不断得到完善,为后世计算数学体系的形成打下了基础。随着人们地理视野的扩大和地理知识的积累,对大范围的地学知识进行概括和综合性的描述的工作取得了进展。医学的进步更快,它从春秋中期还是较原始的理论形态,到战国末期则已形成了比较完整的《内经》理论体系。战国时期“百家争鸣”的局面也是这一时期科学技术发展的一个显著特点,同时它又是科学技术发展的一个动因。

秦汉

秦汉时期是我国古代科学技术发展史上极其重要的时期。随着封建制的巩固,我国古代各学科体系的形成和许多生产技术趋于成熟,是这一时期科学技术发展的总特征。它们为后世的发展决定了方向,搭成了骨架。

张衡地动仪复原图

张衡地动仪复原图

就生产技术而言,我国古代主要的冶铁技术在这时均已出现,主要的纺织机械和农具的情况也大抵如此;马王堆出土的五彩缤纷的纺织品和地图,展示了纺织技术和地图测绘技术的巨大发展;造纸术发明了并且得到重大的改进,主要的造纸工艺均已出现;漆器工艺更得到高度的发展;庞大的楼船的建造以及橹、舵、帆等的发明与应用,是船舶技术臻于成熟的标志;长城、驰道、栈道以及水利工程的兴修,则表明大规模的土木工程技术已有很高水平,等等。所有这些都为后世的进一步发展开拓了道路。

中外科技文化交流开始有很大的进展,也是这一时期科学技术发展的一个特点。

科学技术的进步,给秦汉时期社会生产力的提高以有力地推动,同时也给神学目的论和谶纬迷信以有力打击,并且为西汉文帝、景帝和武帝时期以及东汉前期的社会繁荣,为两汉时期的思想斗争的开展,予以直接的刺激。

三国两晋南北朝

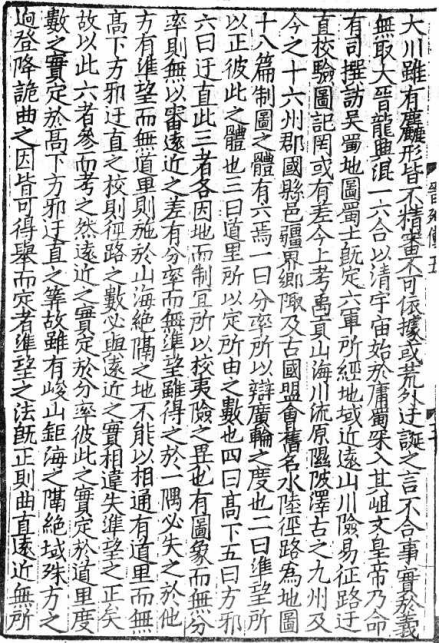

《晋书·裴秀传》中有关制图六体的记载

《晋书·裴秀传》中有关制图六体的记载

这一时期的科学技术取得了一系列重大的进展,出现了一批著名的,在中国科学技术史上占有重要地位的科学家。刘徽、祖冲之、张子信在数学和天文学方面的成就,发展并充实了数学、天文学体系;贾思勰《齐民要术》的问世,标志着农学体系的成熟;王叔和的《脉经》、皇甫谧的《针灸甲乙经》、陶弘景的《神农本草经集注》等,从各个不同的侧面充实和丰富了中医药学的体系,使之趋于完善;裴秀提出的制图六体,创立了中国古代地图学的基本理论;制瓷、冶炼、纺织等技术方面的突破,提高了传统的工艺技术的水平;还有马钧、葛洪等人分别在机械、炼丹等方面的很高造诣等等。这些说明在春秋战国和秦汉时期形成的科学技术体系得到了充实与提高,也为唐代高度发达的封建文明奠定了科学技术方面的基础。

隋唐五代

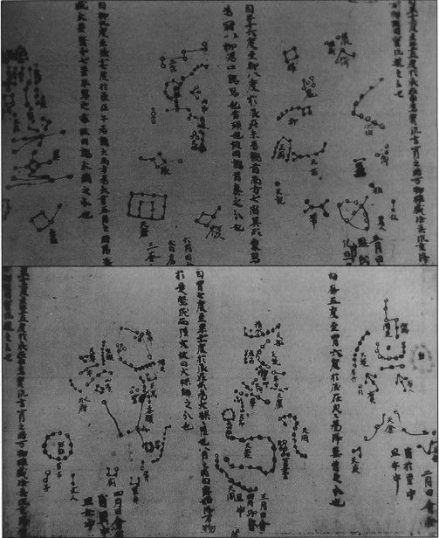

敦煌星图(部分)

敦煌星图(部分)

隋代刘焯编有《皇极历》,定朔代替平朔,创立等间距二次内插法。李春修筑赵州桥,是世界上现存年代久远、跨度最大、保存最完整的单孔坦弧敞肩石拱桥。唐代僧一行以《皇极历》为基础编《大衍历》,通过实测否定了“南北地隔千里,影长差一寸“的说法。王孝通著有《缉古算经》,记录了世界上最早的三次方程及其解法。玄奘著《大唐西域记》,是研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等地古代历史地理的重要文献。藏医学巨著《四部医典》也于唐代问世,作者为宇妥宁玛·云丹贡布。

隋唐时代,中国与亚非各国交往频繁,既增进了各国人民的友谊,又促进了我国和各国间的科技文化交流,丰富和充实了我国的科学技术知识。国际交流发展的需要,还刺激了手工业生产,如造船、纺织、造纸、陶瓷等的生产规模和生产技术,都有较大程度的发展。对人类文明作出重大贡献的一些科学发明,如雕版印刷术、火药,可能还有指南针亦于此时期相继问世或初露端倪。

总之,隋唐时期的文化和科学技术沿着传统的科技体系持续发展,无论从深度或广度上来看,都反映中国科学技术体系已经达到成熟的阶段。科学的教育和普及,生产技术的定型和推广,生产规模的扩大等在社会的政治、经济和思想、文化方面都产生了巨大的影响,促使隋唐时代的文明高度发达,在世界文明史上写下了光辉灿烂的一章,也为宋元时代科学技术发展的高峰准备了条件。

宋辽金元

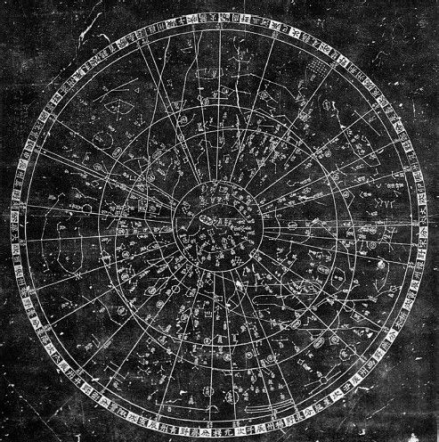

苏州石刻天文图

苏州石刻天文图

唐代的经济繁荣,文化昌盛,为宋元时期科学技术的高度发展打下了十分坚实的基础。可以说唐代的农具和水利事业以及农田基本建设事业的发展,为宋朝农业生产的大发展奠定了基础。在其他科学技术方面,如唐代王孝通《缉古算经》应用了三次方程,宋元时期的数学家在此基础上找到了三次以上方程式的求解方法。唐朝的僧一行采用了“不等间距二次内插法”。到元代,作授时历的王恂、郭守敬更推进一步,发明了“三次内插法”。元时编授时历进行了规模空前的测地工作,在纬度15°—65°地区内共设立27个观测所,成果丰富。交通工具方面,如车船,在唐代虽然已有“轮船”,但没有得到较大的发展,到宋代才获得了巨大的发展。兵器中的“车弩”(用绞车拉弦的巨型弩),唐代已出现,到宋代,不断地获得进步,在73年中的发展超过了前此几百年的发展。其他如机械制造和建筑工程等许多方面都有类似的情况。这些事例说明,某一时期科学技术有较大成就与创新,是与前一代的发展分不开的。

明清

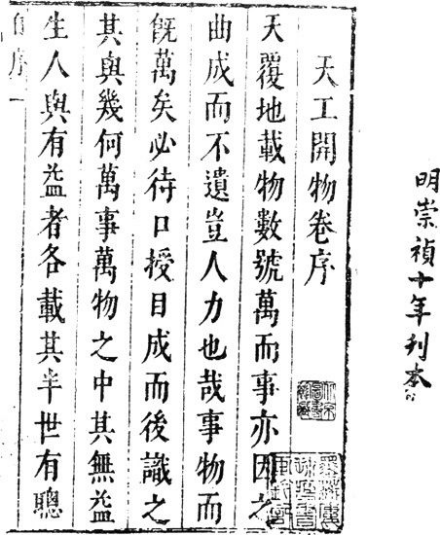

《天工开物》(1959年中华书局影印崇祯十年初刻本)

《天工开物》(1959年中华书局影印崇祯十年初刻本)

明中叶后的资本主义萌芽在一定程度上推动了科学技术的发展,十六、十七世纪,我国出现了许多有成就的科学家,如李时珍、朱载堉、徐光启、徐霞客、宋应星和方以智等人,但是他们的成就如果与同时期欧洲的科学家如哥白尼、杰拉杜斯·麦卡托、伽利略、开普勒、笛卡尔、哈维、牛顿等人相比却是逊色的。可以说,我国的自然科学是从十六、十七世纪开始落后于西方的。

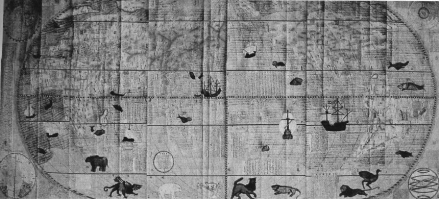

坤舆万国全图

坤舆万国全图

清中叶的资本主义萌芽虽然比明代更发展了一些,但在科学技术方面取得的成果却远不如明代后期那样丰硕。这主要是因为清代封建统治者不断推行文化专制主义政策和闭关自守政策造成的。上层建筑对科学技术发展的反作用,从乾嘉时期之所以是考证学占据统治地位的情况来看是非常明显的。加之不久以后又遭受到殖民主义者的武装入侵,不平等条约相继签订,我国沦为一个半殖民地半封建的国家,科学技术的发展与西方的差距就更大了。

清末民初

第二次西学东渐以鸦片战争为开端。梁廷枬撰写了中国第一部介绍美国国情的专著《合众国说》三卷以及《耶稣教难入中国说》、《粤道贡国说》、《兰苍偶说》等著作,向国人介绍了西方各国历史与文化的真貌,这四部书于1846年合编一起,名曰《海国四说》,这些书补充了林则徐编译的《四洲志》的记载。后又有魏源著《海国图志》,提出“师夷之长技以制夷”的中心思想,是一部具有划时代意义的巨著。

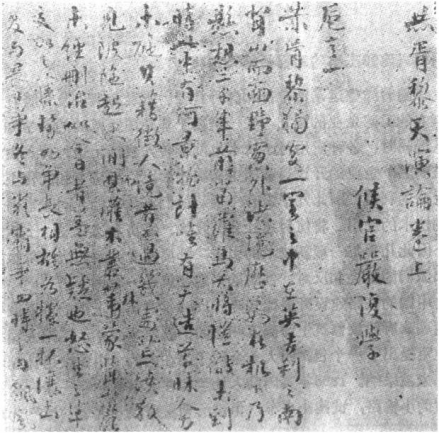

严复译《天演论》手稿

严复译《天演论》手稿

甲午战争以后,由于大清当时面临着国破家亡的命运,许多有识之士开始更积极全面地向西方学习,出现了严复、康有为、梁启超、谭嗣同等一批思想家。他们向西方学习大量的自然科学和社会科学的知识,政治上也要求改革。这一时期大量的西方知识传入中国,影响非常广泛。许多人以转译日本人所著的西学书籍来接受西学。

五四运动前后,中国科学已逐渐融合到世界科学发展的洪流中去。数学(珠算除外)、天文学等学科已不再有中国古代传统的特色;但是很多技术门类,如建筑、纺织等仍保留着传统的某些特点,而中医学和中药学虽然不断遭受否定和非难,但依然保持着生命力。中国历史上的许多伟大发明和创造,和世界上的其他民族、其他国家和地区历史上的各种发明创造一样,永远都是全人类的共同财富。中国科学技术史在伟大的五四运动前后逐渐地走上了一个新的时期,掀开了中国现代科学技术史的新的一页。

现当代

“中国物理学之父”吴大猷认为:“我国有些人士认为科学‘我国自古有之’,看了英人李约瑟大著《中国之科学与文明》(即《中国科学技术史》)而大喜,盖其列举许多技术文明,有早于西欧数世纪的,足证超于西欧也。然细读该书,则甚易见我国的发明,多系技术性、观察性、纪录性、个别性,而弱于抽象的、逻辑的、分析的、演绎的科学系统。一般言之,我们民族的传统,是偏实用的。”

吴大猷教授以西方自然科学为视角,指出了我国古代科学的缺点:只注重技术应用,不重视科学理论,因此我国古代虽然创造了农学、医学、数学的辉煌成就,但是却没有物理学、化学、生物学的基础理论。吴大猷在20世纪培养出了杨振宁、李政道、李远哲三位华人诺贝尔科学奖得主,为我国的科学和教育事业做出了重大贡献。

华人诺贝尔科学奖得主列表:

获奖年 | 获奖者 | 获奖类型 | 获奖理由 |

|---|---|---|---|

1957年 | 杨振宁 | 诺贝尔物理学奖 | 发现弱作用下宇称不守恒 |

1957年 | 李政道 | 诺贝尔物理学奖 | 发现弱作用下宇称不守恒 |

1976年 | 诺贝尔物理学奖 | 发现一种新的基本粒子“J粒子” | |

1986年 | 李远哲 | 诺贝尔化学奖 | 以分子角度研究化学反应的分子反应动力学 |

1997年 | 诺贝尔物理学奖 | 关于原子和粒子的激光冷却研究 | |

1998年 | 崔琦 | 诺贝尔物理学奖 | 发现分数量子霍尔效应 |

2008年 | 诺贝尔化学奖 | 应用绿色荧光蛋白研究细胞信号通路 | |

2009年 | 高锟 | 诺贝尔物理学奖 | 在纤维中传送光以达成光纤通讯的开拓成就 |

2015年 | 诺贝尔生理学或医学奖 | 发现治疗疟疾的新疗法 |

19世纪科学的分科化、职业化、技术化和力量化带来知识分裂和共同价值的缺失,让不少科学家呼吁倡导知识融合。比如英国的休厄尔、法国的孔德、德国的奥斯瓦尔德等,他们都是科学家兼哲学家,其哲学特点就是要捍卫人类知识的统一性,认为无论是数学、物理还是化学,不同的知识都是在揭示世界的真理,可以统一起来构造一个统一的世界观。但专门的学科很难达成这种共识。于是,这些呼吁知识融合的科学家们发现,通过历史的方式可以解决这个问题——19世纪后期,一门研究科学史的学科兴起,科学家们希望这门学科能在科学和人文、文科和理科之间架起桥梁,产生沟通。

乔治·萨顿

乔治·萨顿

萨顿的观点得到了一些人的认同。最典型的要数哈佛大学第23任校长科南特。在科南特的支持下,当时在哈佛任教的萨顿于1936年就开办博士招生,1940年专门为萨顿设置了科学史教席;1945年,科南特校长推动出版了一本名为《自由社会中的通识教育》的书,成为西方通识教育的纲领性文献;到了1950年底,科南特亲自开设科学史课;1966年,哈佛大学建立科学史系。在担任哈佛校长的20年里,科南特策划推进了著名的教育改革纲领,倡导推进通识教育改革,同时也推动了哈佛科学史学科的发展。哈佛之所以能在科学史学科上首屈一指,与此有莫大的关系。

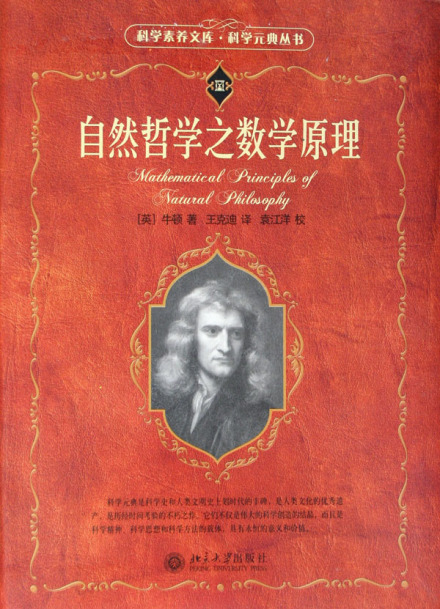

从以上案例不难看出,科学史这个学科自诞生起,就是与沟通科学人文的教育理想、与通识教育的理想绑定在一起的,通识教育和科学史之间存在着千丝万缕的内在联系。提及通识教育,就不能不谈到经典阅读。经典阅读被认为是通识教育的重要方法,因为经典是人类文明的精华,阅读经典有助于提高理解能力。但是中国人阅读经典,往往是《论语》、《老子》、《庄子》等著作,西方阅读经典也常常是《荷马史诗》这一类的。你会发现,很少有人谈到《几何原本》、《天球运行论》、《自然哲学的数学原理》等这些科学经典。

牛顿著作《自然哲学的数学原理》

牛顿著作《自然哲学的数学原理》

当前,国内综合大学逐步走向通识教育渐成共识,排名前9的高等院校中,有5所都属于大学通识教育联盟,设立有通识教育学院。比如清华大学新雅书院,北京大学元培学院,复旦大学复旦学院,浙江大学求是学院,南京大学匡亚明学院。但是,这些国内最著名的5所综合大学中,只有北大和清华有科学史系,而且还是近两年才建立起来的——清华大学科学史系是2017年建立的,北京大学的科学史系是2018年建立的。复旦大学、浙江大学、南京大学则根本没有科学史学科,其中,浙大以前有科学史专业,但在2016年撤销了。

这是一个有意思的现象。为什么中国知名的综合大学不仅没有科学史系,而且还把本来有的科学史学科给撤销了?这与中国科学史学科本身的发展有关:其一,与西方建立科学史是为沟通文理、促进学科沟通不同,中国的科学史学科建立时,中国社会处于积贫积弱状态,人们急需弘扬中国历史上伟大的成就来提振士气、振奋民众精神,所以中国科学史家的主要研究力量并非面向现代科学,而是面向中国古代科技史。其二,科学史这种本来应该在通识教育、在科学人文教育中发挥巨大作用的学科,在中国并未发挥真正作用。中国科技史非常细分,比如纺织、陶瓷、丝绸、建筑、数学、物理、化学,“专科治史”的模式没有办法让公众真正了解科学的由来、科学与社会的关系、科学的文化由来,进而又导致学科史越做越狭隘。

科学史在我们国家整体缺位的后果还是已经造成了。具体表现为以下几个方面:一、对西方科学史研究严重不足,在很多常识性问题上出错。比如,很多人都搞不清楚:到底谁因为哥白尼日心说被烧死了?哥白尼、伽利略?很多人可能一时都想不到是一位叫“布鲁诺”的人。二、在中国社会中,无论是学界还是公众,对科学的理解都普遍存在欠缺。近代以来,我们中国人学科学是本着“急用先学”、“立竿见影”的态度,比较重视怎么做科学,但对科学的理解严重不足、存在偏颇。科学史学科被忽视也有这个大背景。这样一来,对科学的理解被耽搁,影响我们科技发展的后劲,影响整个中国社会的科学眼界。比如,过去20年来,中国社会经常提到“弘扬科学精神”。但到底什么是科学精神?几乎是一人一个说法。就我个人经历所见,从学术界到大学生再到普通公众,很多人居然认为实事求是就是科学精神。但事实上,实事求是只是一个生活常识。把常识当科学,降低了科学的份量。这说明,中国社会对科学的理解存在巨大空缺。三、科学史学科对新型科学文化建设贡献甚微、对高校通识教育有心无力。如前所述,中国高校中科学史学科本身就不多,博士点也少,重点综合大学的科学史系更少,所以从总体上来看,中国的科学史学科对整个通识教育的贡献很有限。

在改善科学史缺位状况的过程中,本科教育尤其需要高度重视。科学史虽然跟数理化一样都是一级学科,但它没有本科教育,起点的定位就是做研究生教育。科学史也仍未列入教育部的本科专业目录中。但在发达国家,科学史的本科教育已经相对领先一大步。美国2017年就有57个科学史的学位点,其中21个面向本科学位招生;但中国博士点、硕士点加起来只有30个,本科则无一个学位点。中国高等教育体量庞大,在校学生众多,但我们的科学史教育尤其是本科教育如此欠缺,令人心惊。尽管中国科学技术的发展不断与国际接轨,但在关于理解科学方面,与西方国家的水平差距仍然较大。西方不少国家甚至在小学、中学都有开授科学方法论,但中国没有“科学方法论”这一门课。很多受过高等教育的理科学生一旦离开本专业后,都基本丧失了科学的思维能力,遑论接触科学思维训练更少的文科生。

值得庆幸的是,近些年中国的科学史学科也在发生微妙的趋势转变:中国科学史慢慢从科学家的科学史向科学史家的科学史转移;从过去单纯的爱国主义教育动机向爱国主义+理解科学、创造新型科学文化转变;一些科学史博士毕业后,专业从事科学史教育,不断加大对西方科学史的研究;未来由研究生教育向本科教育扩展。总而言之,科学史这个学科的自主性越来越强。当前,中国社会发展正值转型升级关键期,迫切需要理解科学,这也是通识教育的一个重要方面。科学史可以为中国的美好未来做出自己独特的贡献。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。