-

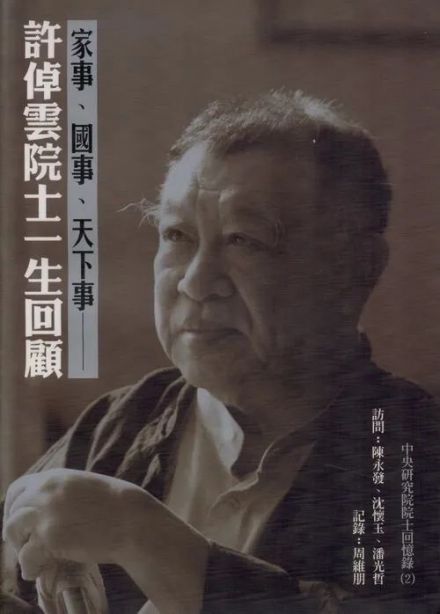

许倬云 编辑

许倬云(Cho-Yun Hsu),男,汉族,江苏无锡人,1930年9月2日(农历七月初十)出生于福建厦门鼓浪屿。1948年底,随家到中国台湾,1970年,定居美国匹兹堡。历史学家、美国匹兹堡大学荣休教授、台湾中央研究院院士。许倬云于1953年从台湾大学史学系毕业;1956年获文科硕士学位,后入芝加哥大学进修;1962年毕业于芝加哥大学,获人文科学哲学博士学位;1970年赴美,任匹兹堡大学历史系教授、校聘教授;1980年当选为台湾中研院院士;1986年当选为美国人文学社荣誉会士。许倬云曾任台湾大学历史系教授、系主任;先后被聘为香港中文大学历史系讲座教授、夏威夷大学讲座教授、杜克大学讲座教授、匹兹堡大学历史系退休名誉教授等职。许倬云是华语世界最具影响力的史学大家之一,精通上古史、经济史、文化史、考古学、社会学。学术代表作“古代中国三部曲”(《西周史》《中国古代社会史论》《汉代农业》),数十年来已经成为研究古代中国的典范之作。另有“中国文化三部曲”(《万古江河》《说中国》《中国文化的精神》)等大众史学著作数十种行世,海内外行销百万册。作品《万古江河》获得第三届“国家图书馆文津图书奖”;许倬云2004年荣获亚洲学会特别贡献奖、2020年获第四届“全球华人国学大典”终身成就奖、2023年获颁“2022-2023影响世界华人终身成就大奖”。

中文名:许倬云

外文名:Cho-Yun Hsu

国籍:美国

民族:汉族

籍贯:江苏无锡

出生日期:1930年9月2日(农历七月初十)

毕业院校:台湾大学、芝加哥大学

主要成就:台湾大学历史系主任兼教授

主要成就:香港中文大学历史系讲座教授台湾中央研究院院士美国人文学社荣誉会士第四届全球华人国学大典国学终身成就奖

出生地:福建厦门鼓浪屿

代表作品:经纬华夏、万古江河、说中国、中国文化的精神、西周史、中国古代社会史论、汉代农业

职称:教授

性别:男

早年经历

1930年,已经育有两儿两女的许凤藻、章舜英夫妇在厦门又收获了一对双胞胎,哥哥叫许倬云,弟弟一切正常,哥哥却先天性肌肉萎缩导致手脚弯曲,一辈子离不开拐杖;许倬云在手足中排行第七。 尽管成长艰难,但哥哥姐姐都对许倬云非常疼爱,在有着8个孩子的大家庭中,许倬云从来没有感到被冷落、被歧视。

1933年,父亲许凤藻由厦门海关监督转任湖北沙市荆沙关监督、兼任外交交涉员。第一次从厦门回到无锡,再从无锡转南京,经由长江到沙市区,童稚之时的许倬云随父母迁到湖北沙市。

1937年,抗日战争全面爆发,许倬云与家人一起过上了颠沛流离的生活 ,辗转于沙市、老河口、万县 。7岁的许倬云对战时生活记忆深刻,看见流离失所、死亡和战火,知道什么叫饥饿和恐惧。许凤藻被派主持第五战区经济委员会后,工作重心是保障军粮民食供应以及安定社会秩序。随着战线的推移,父亲到处驻点办公,全家人只好跟着走。关于这段颠沛流离的生活,许倬云回忆:“在抗战逃难中,父亲单位里总是有身强力壮的人背着我。”

在1946年之前,许倬云因身体残疾都是在家自修,接受父亲、兄姐的指导。父亲虽是武官,人文素养却非常高,地理、历史、文学功底都不错。书架上,藏书甚多。书房即是课堂,父亲读什么书,许倬云就跟着读什么书。比如南宋年间的《东莱博议》 。许倬云最初沉迷于看武侠小说,10岁时遵父命读《史记》。 十三四岁时,兄弟姐妹们都去上学,住在学校里。当年他们的学校都流亡在几百里、几千里之外,只有许倬云独居在重庆南山,除了松树就是白鸽。

教育经历

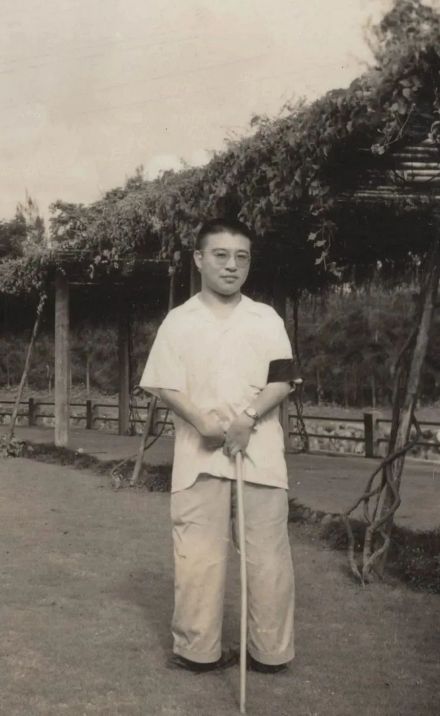

1954年在台大、在芝加哥留学旧影

1946年,许倬云插班进入无锡辅仁中学就读高中。辅仁中学创建于1918年,是上海圣约翰大学的预备学校,该校虽然规模小,但教学严格。许倬云是跨过小学、初中,直接进入高中,父母去跟学校商议,学校只列出一项条件:第一学期必须及格。许倬云刚入学时没有学籍,是寄读生,参加月考之后,才升级为正式生。 许倬云认为同学之间对他的帮助,不仅是补足了自己缺少正常教育的遗憾;而且,又因此得到许多同学互相帮助的经验。1948年底,局势变得非常动荡,许倬云随二姐许婉清夫妇南下去了台湾。

1949年,作为流亡学生,许倬云插班进入台南二中读高三,读了三个月就高中毕业。

1949年8月,考入台大外文系。高中毕业后,考虑将来可在家做翻译,台湾大学哲学系主任方东美的太太帮他填报了台大外语系。因为校长傅斯年看到他的入学成绩,认为他应该去读历史系。

1950年,大二,转入历史系。以历史系为主,考古人类学系为辅。当时“中央研究院”迁台的人马多在台大兼课,许倬云有幸受到诸多学术大家指点,还常常是一两个人一班“吃小灶”。除历史外,他兴趣广泛。选课加旁听,课程横跨历史系、中文系、外文系和考古人类学系。

1953年,台大历史系毕业,考入台大文科研究所 ,主攻中国上古史。研究所刚成立,没几个学生,老师还是原班人马。在一众名师训练下,他接触到不同的思想和学派,虽杂学无章,却受益良多,打下了跨学科研究历史的根基。 许倬云回忆台大时期的授业恩师时说道:“一辈子感激的是不同风格、途径的老师,每个人都给我一些东西,每个人都给一个终身仰慕的楷模。”

1956年,从台大文科研究所毕业,任“中央研究院”历史语言研究所助理研究员 。在胡适的帮助下,获得纽约华侨徐铭信的1500美元奖学金,得以赴芝加哥大学攻读博士。

许倬云在芝加哥

1957年,许倬云前往美国读博士,经历了58天航海 ,8月中旬,进入美国芝加哥大学的东方研究所。那时,韦伯理论正被芝加哥大学引入美国学术界,他选择了“官僚制度”课程。1962年获美国芝加哥大学 人文科学博士。

许倬云

2023年初

2022年夏

2021年冬

2008年

许倬云

许倬云

工作经历

1962年,芝加哥大学毕业,许倬云拒绝了五份美国工作的邀请(其中包括芝加哥大学),选择回到台湾。当时他是第一位学成返台的文科博士,同时在台大历史系、史语所和“中研院”任职 ,后来在台大做到历史系主任。先后执教于台湾、美国和香港多所知名大学。

1965年,任台大历史系主任(1965-1970)

1967年,任“中研究”史语所研究员(1967-1971)

1970年,辞台大历史系主任,赴美国匹兹堡大学,任历史系及社会学系访问教授

1930年,在美丽的鼓浪屿,38岁的章舜英又为许凤藻生了一对双胞胎,这便是许倬云与弟弟许翼云。适逢战乱时期,母亲生了一场病,营养和健康欠佳,双胞胎弟弟翼云是健康婴孩,但不幸的是,许倬云一出生就是高度残疾,手脚都是弯的,手掌内屈,足背向地,完全不能动。13岁才能拄拐走路。1957年,在芝加哥大学留学读书的5年期间,接受5次免费矫正手术。

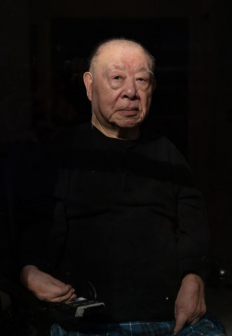

2022年,许倬云已经91岁了,仍在执着地寻找解决方案,要和自己的身体作战。10年前,动了两场大手术,脊椎剩下四寸没动,在那之后,不能低头,不能弯腰,只能勉强站立,阅读只能在电脑上进行。一年多前,他彻底瘫痪,站立也成为难事,只剩右手食指还能动。吃饭要靠太太孙曼丽喂食,写作只能靠口述。

家族

许氏家族:许氏家族是士大夫世家,清朝乾隆年间从福建搬到无锡,成为当地士族。太平天国战争开始后,许氏大宅被据为王府 ,家境开始一落千丈。许家所在的无锡遭遇了有史以来最严重的重创,许倬云的爷爷跑到外地做师爷谋生,待战乱落幕,无锡许家的26个男丁只剩下5个。到了许凤藻这一代时,家中义田只剩五六十亩,这在江南,已是小数字。那时,家中祖训是:穷无矢志,富不癫狂。

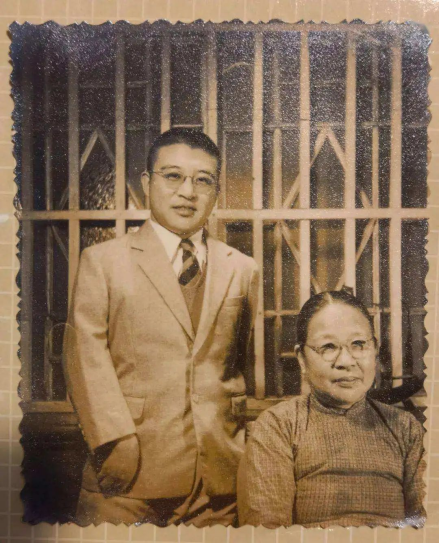

许倬云的父亲与母亲摄于长江轮船上

许倬云的父亲与母亲摄于长江轮船上

母亲:章舜英。章家也曾是无锡世家,同样在太平天国时遭遇家道中落,算得上门当户对。章舜英是传统的中国妇女,家庭便是她的全部。当许凤藻参加辛亥革命,陪孙中山巡视江防、指点江山,并相继缴获德军、俄军战舰,意气风发捷报频传时,她同时也为许家生儿育女,开枝散叶。1930年,已经38岁的章舜英又为许凤藻生了一对双胞胎,这便是许倬云与弟弟许翼云。 1983年5月,章舜英病逝,享年94岁。

许倬云和母亲

许倬云和母亲

虽然在台湾住宅的门牌早就换了。但是兄弟姐妹孙子孙女(有100多个子孙的一个大圈),永远记得永康街17巷26号——“永康家园”。

与曼丽共结连理

妻子:孙曼丽。原是许倬云的学生,比许倬云小12岁,孙曼丽在台大是近代史研究所所长陈永发的同班同学,毕业时,许倬云时任台大历史系主任 。在孙曼丽毕业后的第三年开始来往,1969 年2月9日,由周联华牧师主持、沈刚伯先生和李济先生为证婚人,在台北怀恩堂与孙曼丽共结连理。孙曼丽的第一个工作是在台湾“中央图书馆”(现台北“中央图书馆”)。1970年,随许倬云到了美国,那一年曼丽二十七八岁,抱着一个八个月大的娃娃。夫妻二人相契甚深,许倬云说如可选择,下辈子还是愿意再结为夫妻。 许乐鹏拍摄

许乐鹏拍摄

儿媳:归诗雅(Thalia Gray)。持有针灸师执照,常给许倬云针灸,治疗疼痛日甚的颈部。

长孙:许归仁(Oliver Hsu)。2006年3月出生。

大哥:许泰云。1932年,在一次大瘟疫中去世。

二姐:许婉清。1948年底,许倬云随二姐许婉清夫妇南下去了台湾。

胞弟:许翼云。1930年出生,与许倬云是双胞胎。

堂姐:许有苓。

堂弟:许凌云。手足中排行第九,堂姐许有苓和堂弟许凌云是许倬云二叔的孩子,1932年,二叔二婶在一次大瘟疫中去世,当时,许凌云只有8个月大。二个孩子是由许倬云的父母养大。

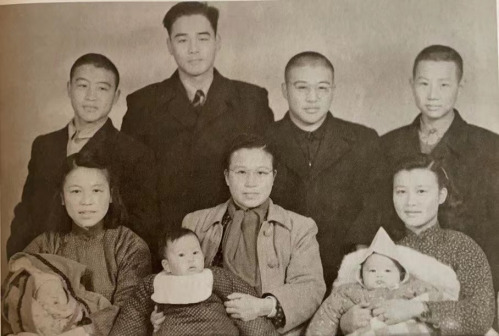

许倬云的父亲(前排右)和母亲(前排中)

约1953年台北永康街17巷25号家门口右起倬云、翼云、凌云

47年,后排左翼云.庆云.倬云.凌云,前排左婉清/留芬/有榛

年轻的许倬云和母亲

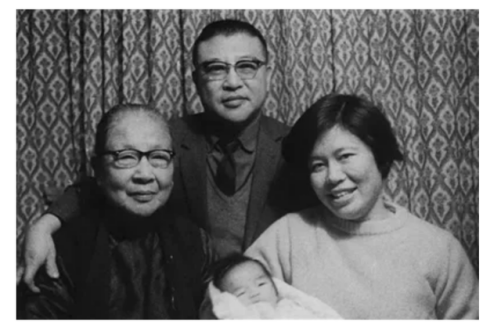

许倬云先生一家三口

许倬云家庭合影(1969)

许倬云与家人

2009年,许倬云与辅仁中学同学合影

2023年初,许倬云和妻子孙曼丽

许倬云与妻子孙曼丽

许倬云全家福

2008 年许倬云与夫人曼丽、儿子乐鹏、儿媳诗雅和孙子归仁

参考资料:

专著

序号 | 图书名称 | 出版机构 | 出版年份 |

|---|---|---|---|

1 | 《心路历程》 | 台北:文星书店 | 1964 |

台北:传记文学出版社 | 1969 | ||

2 | 《历史学研究》 | 台北:台湾商务印书馆 | 1966 |

3 | 《中国科学思想的因素》 | 台北:美国各大学中国语文联合演习所 | 1968 |

4 | 《中国传统的性格与道德规范》 | 台北:美国各大学中国语文联合演习所 | 1968 |

5 | 《传统与更新》 | 台北:中央研究院三民主义研究所 | 1980 |

6 | 《关心集》 | 台北:时报文化出版事业有限公司 | 1982 |

7 | 《求古编》 | 台北:联经出版事业公司 | 1982 |

北京:新星出版社 | 2006-10 | ||

8 | 《西周史》 | 台北:联经出版事业公司 | 1984 |

北京:三联书店 | 1994 | ||

修订三版,台北:联经出版事业公司 | 1990 | ||

增补本(海外学人丛书)北京:生活 读书 新知三联书店 | 2001-01 | ||

9 | 《中国古代文化的特质》 | 台北:联经出版事业公司 | 1988 |

北京:新星出版社 | 2006-06 | ||

10 | 《挑战与更新:许倬云文集(政论之册)》 | 台北:时报文化出版事业有限公司 | 1988 |

11 | 《刹那与永恒:许倬云文集(文化之册)》 | 台北:时报文化出版事业有限公司 | 1988 |

12 | 《风雨江山:许倬云的天下事》 | 台北:天下文化出版社 | 1991 |

13 | 《推动历史的因素》 | 台北:社会大学文教基金会 | 1990 |

14 | 《中国文化与世界文化》 | 贵阳:贵州人民出版社 | 1991 |

桂林:广西师范大学出版社 | 2006-09 | ||

15 | 《从历史看领导:松下幸之助的管理手札》 | 台北:洪建全教育文化基金会 | 1992 |

16 | 《从历史看领导》 | 台北:洪建全教育文化基金会 | 1992 |

北京:生活 读书 新知三联书店 | 1994 | ||

桂林: 广西师范大学出版社 | 2006 | ||

17 | 《中国文化的发展过程》 | 香港:香港中文大学出版社 | 1992-10 |

18 | 《现代伦理寓言——东游记》 | 台北:洪建全教育文化基金会 | 1995 |

桂林:广西师范大学出版社 | 2003-06 | ||

19 | 《现代社会的职业伦理》 | 台北:洪建全教育文化基金会 | 1995 |

20 | 《现代社会的公平与正义》 | 台北:洪健全教育文化基金会 | 1905-06 |

21 | 《寻路集》 | River Edge,New Jersey:八方文化企业公司 | 1996 |

22 | 《从历史看组织》 | 台北:洪建全教育文化基金会 | 1997 |

上海:上海人民出版社 | 2000-07 | ||

上海:上海人民出版社 | 2011-05 | ||

23 | 《汉代农业:早期中国农业经济的形成》(程农、张鸣译) | 南京:江苏人民出版社 | 1998 |

24 | 《历史分光镜》 | 上海:上海文艺出版社 | 1998-06 |

25 | 《九六文录:中国人文探索》 | 台北:台湾书店 | 1998 |

26 | 《从历史看时代转移》 | 台湾:洪建全教育文化基金会 | 2000 |

桂林:广西师范大学出版社 | 2007-01 | ||

27 | 《许倬云自选集》 | 上海:上海教育出版社 | 2002-08 |

28 | 《倚杖听江声》 | 台北:三民书局股份有限公司 | 2003 |

29 | 《江渚候潮汐》 | 台北:三民书局股份有限公司 | 2004 |

30 | 《江心现明月》 | 台北:三民书局股份有限公司 | 2004 |

31 | 《从历史看人物》 | 台北:洪建全教育文化基金会 | 2005 |

桂林:广西师范大学出版社 | 2007-01 | ||

32 | 《从历史看管理》 | 桂林:广西师范大学出版社 | 2005-08 |

香港:商务印书馆 | 2005 | ||

33 | 《汉代农业:中国农业经济的起源及特性》(王勇 译) | 桂林:广西师范大学出版社 | 2005-08 |

34 | 《中国古代社会史论:春秋战国时期的社会流动》(邹水杰 译) | 理想国|广西师范大学出版社 | 2006-01 |

35 | 《万古江河:中国历史文化的转折与开展》 | 香港:中华书局 | 2006 |

上海:上海文艺出版社 | 2006-06 | ||

台北:英文汉声出版股份有限公司 | 2006 | ||

36 | 《史海巡航:历史问学周记》 | 台北:三民书局股份有限公司 | 2007 |

37 | 《傅钟回响:许倬云先生台大讲学集》 | 台北:台大出版中心 | 2008 |

38 | 《江口望海潮》 | 台北:三民书局股份有限公司 | 2008 |

湖北:长江文艺出版社 | 2021-10 | ||

39 | 《许倬云问学记》 | 理想国|广西师范大学出版社 | 2008-08 |

40 | 《许倬云观世变》 | 理想国|广西师范大学出版社 | 2008-09 |

41 | 《历史大脉络》 | 理想国|广西师范大学出版社 | 2009-02 |

42 | 《许倬云自选集》 | 济南:山东教育出版社 | 2009-05 |

上海: 上海教育出版社 | 2002-08 | ||

43 | 《中国文化的发展过程》(钱宾四先生学术文化讲座) | 贵阳:贵州人民出版社 | 2009-08 |

44 | 《许倬云谈话录》(许倬云口述,李怀宇撰写) | 桂林:广西师范大学出版社 | 2010-01 |

45 | 《我者与他者:中国历史上的内外分际》 | 香港:中文大学出版社 | 2009 |

北京:生活 读书 新知三联书店 | 2010-08 | ||

46 | 许倬云看历史系列(全四册):《从历史看时代转移》《从历史看人物》《从历史看领导》《从历史看管理》 | 桂林:广西师范大学出版社 | 2011-03 |

47 | 《知识分子:历史与未来》 (许倬云讲演录) | 桂林:广西师范大学出版社 | 2011-09 |

48 | 《西周史》 | 增补本,北京:生活·读书·新知三联书店 | 2001-04 |

增补二版,北京:生活 读书 新知三联书店 | 2018-08 | ||

49 | 《汉代农业:早期中国农业经济的形成》(程农、张鸣译,邓正来校) | 南京:江苏人民出版社 | 2012-01 |

50 | 《许倬云说历史:大国霸业的兴废》 | 上海:上海文化出版社 | 2012-04 |

51 | 《说中国》 | 理想国|广西师范大学出版社 | 2015-05 |

52 | 《中国文化的精神》 | 理想国|九州出版社 | 2018-12 |

53 | 《九堂中国文化课》 | 理想国|广西师范大学出版社 | 2020-06 |

54 | 《许倬云说美国:一个不断变化的现代西方文明》 | 理想国|上海三联出版社 | 2020-07 |

55 | 《经纬华夏》 | 新经典文化| 南海出版公司 | 2023-09 |

56 | 《我们去向何方》 | 九州出版社 | 2023-05 |

57 | 《长江小史》 | 湖南文艺出版社 | 2024-05 |

参考资料:

合著

序 | 主要作者 | 著作名称 | 出版社 | 出版时间 |

|---|---|---|---|---|

1 | 李方桂等 | 《庆祝李济先生七十岁论文集》 | 台北:清华学报社 | 1965-1967 |

2 | - | 《中央研究院成立五十周年纪念论文集》 | 台北:中央研究院 | 1978 |

3 | 颜元叔等 | 《人文学概论》 | 台北:东华书局股份有限公司 | 1979 |

4 | - | 《中央研究院国际汉学会议论文集·历史考古组》 | 台北:中央研究院 | 1981-1982 |

5 | 许倬云等 | 《知识与民主》 | 台北:幼狮文化事业公司 | 1986 |

6 | 许倬云等 | 《劳贞一先生八秩荣庆论文集》 | 台北:台湾商务印书馆 | 1986 |

7 | 许倬云等 | 《中国历史论文集》 | 台北:台湾商务印书馆 | 1986 |

8 | 《中国何处去?》 | 台北:《联合月刊》杂志社 | 1986 | |

9 | 严文郁等 | 《蒋慰堂先生九秩荣庆论文集》 | 台北:台湾商务印书馆 | 1987 |

10 | 杨联升 全汉升 刘广京主编 | 《国史释论——陶希圣先生九秩荣庆论文集》 | 台北:食货出版社 | 1987-1988 |

11 | 徐佳士等 | 《中华民国文化发展之评估与展望》 | 台北:台湾行政部门文化建设委员会 | 1990 |

12 | 许倬云等 | 《站在历史的转折点上——李登辉先生政策理念之探析》 | 台北:正中书局 | 1990 |

13 | 宋文熏主编 | 《考古与历史文化:庆祝高去寻先生八十寿论文集》 | 台北:正中书局 | 1991 |

14 | 许倬云等 | 《浩然基金会暑期研习会演讲讨论辑:世界宏观(第一册)》 | 台北:浩然基金会 | 1991 |

15 | 许倬云等 | 《浩然基金会暑期研习会演讲讨论辑:人文(第五册)》 | 台北:浩然基金会 | 1991 |

16 | 余英时等 | 《中国历史转型时期的知识分子》 | 台北:联经出版事业公司 | 1992 |

17 | 许倬云等 | 《寻找九十年代的人生价值:智慧生活》 | 台北:洪建全教育文化基金会 | 1994 |

18 | - | 《中国历史上的分与合学术研讨会论文集》 | 台北:联合报系文化基金会 | 1995 |

19 | - | 《史学:传承与变迁学术研讨会论文集》 | 台北:台湾大学历史学系 | 1998 |

20 | 王永庆等著 | 《叫太阳起床的人》 | 台北:正中书局 | 1999 |

21 | 许倬云等著 | 《中央研究院历史语言研究所成立七十五周年纪念论文集》 | 台北:中央研究院历史语言研究所 | 2004 |

编著

序 | 主编 | 作品名称 | 出版社 | 出版年份 |

|---|---|---|---|---|

1 | 许倬云 | 《中国上古史论文选辑》 | 台北:国风出版社 | 1965 |

再版,台北:台联国风出版社 | 1966-1967 | |||

三版,台北:台联国风出版社 | 1975 | |||

2 | 台静农 许倬云 | 《台湾大学文史丛刊》 | 第16期至第26期 | 1965-1968 |

3 | 屈万里 许倬云 | 《台湾大学文史丛刊》 | 第27期至第38期 | 1969-1972 |

4 | 许倬云 毛汉光 刘翠溶 | 《第二届中国社会经济史研讨会论文集》 | 台北:汉学研究资料及服务中心 | 1983 |

5 | 许倬云 丘宏达 | 《抗战胜利的代价:抗战胜利四十周年学术论文集》 | 台北:联合报社 | 1986 |

6 | 许倬云 张忠培 | 《中国考古学的跨世纪反思》 | 香港:商务印书馆 | 1999 |

7 | 许倬云 张忠培 | 《中国考古学跨世纪跨世纪的回顾与前瞻:1999年西陵国际学术研讨会文集》 | 北京:科学出版社 | 2000-01 |

8 | 许倬云 陈天机 关子尹 | 《系统视野与宇宙人生》 | 香港:商务印书馆 | 1999 |

桂林:广西师范大学出版社 | 2004-05 | |||

9 | 许倬云 张忠培 | 《新世纪的考古学:文化、区位、生态的多元互动》 | 北京:紫禁城出版社 | 2006-04 |

论文散文

序 | 作品名称 | 刊物名称 | 页码 |

|---|---|---|---|

1 | 《谈枢轴时代》 | 《二十一世纪》2000年总第57期 | 30--32 |

2 | 《十年祝词》 | 《二十一世纪》2000年总第61期 | 80--81 |

3 | 《我们走向何方》 | 《开放时代》2000年第5期 | 5--12 |

4 | 《近百年来中国的历史学发展轨迹》许倬云、李国祁主讲(李惠华整理), | 《历史月刊》2000年第145期 | 74--85 |

5 | 《两岸对话的发展过程》 | 《交流》2001年第56期 | 27--30 |

6 | 《评美国人写的<蒋经国传>》 | 《领导文萃》2001年第4期 | 114--116 |

7 | 《汉学中心二十年庆一一回顾与前瞻》 | 《汉学研究通讯》2001年第20卷第3期 | 1--2 |

8 | 《杨庆先生的治学生涯一九一一--一九九九》 | 《汉学研究通讯》2001年第20卷第3期 | 88--90 |

9 | 《试论社会、族群与文化》 | 《中国文化研究》2001年秋之卷 | 101--103 |

10 | 《门外汉读全先生的研究》 | 《薪火集:传统与近代变迁中的中国经济(汉异教授九秩荣庆祝寿论文集)》,台北:稻乡出版社2001年 | -- |

11 | 《神祗与祖灵》 | 宋文熏、李亦园、张光直主编《石璋如院士百岁祝寿论文集:考古·历史·文化》,台北:南天书局2002年 | -- |

12 | 《论学不因生死隔》 | 《读书》2002年第2期 | 72--76 |

13 | 《港台学者谈大学通识教育——香港科技大学许倬云教授:从知识到智能的追寻》 | 《中国大学教学》2002年第2-3期 | 34一35 |

14 | 《再看曾国藩》 | 《领导文萃》2002年第6期 | 190--191 |

15 | 《试论伊斯兰文化体系与东西方两大文化的互动》 | 《历史月刊》2002年第169期 | 68--73 |

16 | 《也是一番反省一—<台湾史学五十年>序言》 | 《历史月刊》2002年第175期 | 85--90 |

17 | 《背负太多的师恩和友爱》 | 王永庆,《叫太阳起床的人》,台北:正中书局2003年 | -- |

18 | 《农民自主与农业振兴》 | 《农训》2003年第20卷第1期 | 6--9 |

19 | 《打造“人”的教育》 | 《远见杂志》2003年第200期 | 262--263 |

20 | 《中国知识界关于伊拉克战争的争论——许倬云:美国民主政治的缺失》 | 《天涯》2003年第3期 | 190--191 |

21 | 《对王德权先生“古代中国体系的抟成”的响应——许倬云先生的对话》 | 《新史学》第14卷第1期 | 203--208 |

22 | 《从历史角度论述几个违反永续发展的案例》 | 《全球变迁179.通讯杂志》2003年第38期 | 17--20 |

23 | 《自古霸业终成空》 | 《历史月刊》2003年第185期 | 60--64 |

24 | 《情理相通的通识教育》 | 《中国大学教育》2003年第6期 | 10--11 |

25 | 《锦瑟无端五十弦一一忆台湾半世纪的史学概况》 | 《当代)2004年第82期 | 70--75 |

26 | 《人、空间、时间 (1)》 | 《人生杂志》2004年第255期 | 112--117 |

27 | 《人、空间、时间 (2)》 | 《人生杂志》2004年第256期 | 112--116 |

28 | 《人、空间、时间(3)》 | 《人生杂志》2005年第257期 | 112--116 |

29 | 《问明日谁主苍茫》 | 《二十一世纪》2005年总第91期 | 7--8 |

30 | 《历史散论:历史的多种定义》 | 《历史月刊》2005年第206期 | 36--38 |

31 | 《学史散论——古代的中原是怎样形成的?》 | 《历史月刊》2005年第207期 | 34--37 |

32 | 《中国概念与其经济接口》 | 《历史月刊》2005年第208期 | 38--40 |

33 | 《学史散论——古代中原的多种文化》 | 《历史月刊》2005年第209期 | 30--32 |

34 | 《第二次世界战争——战后六十年的回顾》 | 《历史月刊》2005年第211期 | 48--52 |

35 | 《美国国会图书馆藏书的史料意义举隅》 | 《历史月刊》2005年第212期 | 34--38 |

36 | 《<万古江河——中国历史文化的开展与转折>自序》 | 《历史月刊》2005年第213期 | 34--36 |

37 | 《二十世纪中叶前台湾百年的变化》 | 《历史月刊》2005年第214期 | 38--40 |

38 | 《君权与相权》 | 《历史月刊》2006年第218期 | 35--37 |

39 | 《不同形式的管理制度》 | 《现代营销(学苑版)》2006年第7期 | 78--80 |

40 | 《中国现代学术科目的发展》 | 《“中央研究院”近代史研究所集刊》2006年第52期 | 1--8 |

41 | 《哈佛商业评论中文版》2006年第1期 | 68--72 | |

42 | 《社会的底与边》 | 乔健编著,《底边阶级与边缘社会:传统与现代》,台北:立绪文化2007年 | -- |

43 | 《温良正直、博厚高明——钱存训先生<留美杂忆>序言》 | 《传记文学》2007年第91卷第4期 | 545 |

44 | 《万古江河些微事》 | 《国学》2007年第3期 | 56--58 |

45 | 《汉与明的两种格局》 | 《今日科苑》2007年第13期 | 98--99 |

46 | 《从历史人物看管理》 | 《刊授党校》(学习特刊)2007年第8期 | 30一31 |

47 | 《刘邦唯友,朱元璋唯亲》 | 《领导文萃》2007年第9期 | 53--56 |

48 | 《假如公司是部落》 | 《科技创业月刊:创业指南》2007第4期 | 20--21 |

49 | 《我为何写<万古江河>》 | 《解放日报》2007年4月1日 | -- |

50 | 《灾难之后,台海或可成盛事》 | 《南方周末》2008年5月29日 | -- |

51 | 《震后援助无须再考虑“面子”问题》 | 《南方周末》2008年5月31日 | -- |

52 | 《作为文化先锋营的高等研究院》 | 《文汇报》2008年7月27日 | -- |

53 | 《中国人的思考方式》 | 《发现》2008年第11期 | 60 |

54 | 《“贵、寿、富、福、喜”的另类定义》 | 《发现》2008年第12期 | 1 |

55 | 《中国中古时期饮食文化的转变》 | 王明珂主编,《鼎熏文明:古代饮食史》,台北:中华饮食文化基金会2009年 | -- |

56 | 《从多元出现核心》 | 《燕京学报》新26期,北京:北京大学出版社2009年 | -- |

57 | 《世运与学术》 | 《古今论衡》2009年第19期 | 4--10 |

58 | 《知识分子的信念》 | 《书摘》2009年第1期 | 8--10 |

59 | 《问学观世七十年》许倬云、张弘 | 《社会科学论坛》(学术评论卷)2009年第1期 | 48--61 |

60 | 《汉之为汉——中国人自称汉人的文化意蕴》 | 《晚报文萃》2009年第6期 | 54--55 |

61 | 《问学观世七十年》 | 《杂文月刊》(选刊版)2009年第4期 | 32--34 |

62 | 《大文化普及系列之一:历史的背影》 | 《教书育人》2009年第28期 | 70--71 |

63 | 《16世纪前的中国》 | 《全国新书目》2009年第21期 | 18--19 |

64 | 《从中国历史看世界未来》 | 《第一资源》2009年第3期 | 166--176 |

65 | 《长忆济之师——位学术巨人》 | 《南方周末》2009年8月26日 | -- |

66 | 《<北美中国学:研究概述与文献资源>序》 | 张海惠主编《北美中国学:研究概述与文献资源》,北京:中华书局,2010年 | -- |

67 | 《<李宗侗著作集>序》 | 《书品》2010年第4期 | 26--28 |

68 | 《汉学研究中心三十周年纪念专辑》 | 《国文天地》2010年第26卷第5期 | 4--31 |

69 | 《从<二十一世纪>迎接二十一世纪》 | 《二十一世纪》2010年总第121期 | 7--12 |

70 | 《心路历程》 | 《散文选刊》2010年第1期 | 52--54 |

71 | 《战国时代的列国体制》 | 《全国新书目》2010第21期 | 40--41 |

72 | 《20%的农民不必变成流浪的农民工》 | 《商界》(评论)2010年第4期 | 97 |

73 | 《我在台湾大学》许倬云、李怀宇 | 《读书文摘》2010年第5期 | 46--50 |

74 | 《我的求学生涯》 | 《学习博览》2010年第5期 | 20--21 |

75 | 《“贵寿富福喜”的另类定义》 | 《百姓生活》2010年第9期第15页 | -- |

76 | 《百年历史学发展》 | 《“中华民国”发展史:学术发展》(上册),台北:政治大学,2011年 | -- |

77 | 《赵家的管理一塌糊涂,为何人民却感恩戴德》 | 《芳草》(青春版)2011年第1期 | 74 |

78 | 《重写<西周史>,我还想写些什么?》 | 《读书》2011年第8期 | 135--137 |

79 | 《一百年的路是“正反合”的过程》许倬云、马国川 | 《江淮文史》2011年第6期 | 14--28 |

80 | 《王道、人道、仁道》 | 刘兆玄、李诚主编,《王道文化与公益社会》,桃园:“中央”大学出版中心,2012年 | -- |

81 | 《忆小波一一<我的兄弟王小波>代序》 | 王小平著,《我的兄弟王小波》,南京:江苏文艺出版社,2012年 | -- |

82 | 《小部族抓住大帝国关键》 | 《领导文萃》2012年第4期 | 38--40 |

83 | 《大数据时代的启示》 | 《商》2012年第10期 | 184 |

84 | 《信息时代需要“大数据”》 | 《中国企业家》2012年第15期 | 116 |

85 | 《“游艺”之广,用心之深》 | 《中国新闻周刊》2012年第28期 | 87 |

86 | 《九个毛病大家都有》 | 《经营者(汽车商业评论)》2012年第10期 | 206--207 |

87 | 《王朝的盛衰周期》 | 《领导文萃》2012年第22期 | 84--87 |

88 | 《中国古代平民生活:食物、居住、衣着、岁时行事及生命礼仪》 | 邱仲麟主编,《中国史新论:生活与文化分册》,台北:“中央研究院”,联经出版事业公司,2013年 | -- |

89 | 《(思与言>五十周年贺词》 | 《思与言:人文社会科学杂志》2013年第51卷第4期 | 265--269 |

90 | 《思与言》 | 《思与言:人文与社会科学杂志》2013年51卷第4期 | 265--305 |

91 | 《史国强<追寻五帝>序》 | 《东吴学术》2013年第4期 | 12--15 |

92 | 《我与台湾六十年》 | 《南方周末》2013年6月20日 | -- |

93 | 《中国古代建构的价值观念》 | 《记者观察》2013年第1期 | 110--112 |

94 | 《谈宋明,说历史》 | 《领导文萃》2013年第5期 | 85--89 |

95 | 《谈宋明,说历史》 | 《人才资源开发》2013年第5期 | 94--95 |

96 | 《中国人的思考方式》 | 《杂文月刊》(文摘版)2013年第9期 | 19 |

97 | 《我的母亲》 | 《爱情婚姻家庭》(生活纪实)2013年第10期 | 46--47 |

98 | 《傅乐成<中国通史>简体版序》 | 傅乐成,《中国通史》,北京:中信出版社,2014年 | -- |

99 | 《上官鼎,重出江湖;王道剑,藏锋圆融》 | 《南方周末》2014年7月31日 | -- |

100 | 《中国人的基因》 | 《国家人文历史》2014年第18期 | 76--77 |

101 | 《新石器时代族群的分合》 | 《国家人文历史》2014年第19期 | 74--75 |

102 | 《中华核心的形成(上)》 | 《国家人文历史》2014年第20期 | 78--79 |

103 | 《中华核心的形成(下)》 | 《国家人文历史》2014年第21期 | 54--55 |

104 | 《春秋战国时期“华夷”观念》 | 《国家人文历史》2014年第22期 | 82--83 |

105 | 《诸侯的扩张扩大了中国》 | 《国家人文历史》2014年第23期 | 76--77 |

106 | 《“天下帝国”关键性的秦汉时代》 | 《国家人文历史》2014年第24期 | 60--61 |

107 | 《胡人汉化的另一面》 | 《文史博览》2014年第8期 | 43 |

108 | 《百五人瑞,钱存训先生一生行述》 | 《汉学研究通讯》2015年第34卷第3期 | 1--6 |

109 | 《这二十五年内的变化》 | 《二十一世纪》2015年总第151期 | 3一8 |

110 | 《西汉时期的意识形态》 | 《国家人文历史》2015年第1期 | 72--73 |

111 | 《秦汉帝国向周边的扩张》 | 《国家人文历史》2015年第2期 | 82一83 |

112 | 《越、朝、日为何没纳入中国疆域》 | 《国家人文历史》2015年第3期 | 70--71 |

113 | 《天下国家模式的覆灭》 | 《国家人文历史》2015年第5期 | 70--71 |

114 | 《天下国家体制的衰败与重组》 | 《国家人文历史》2015年第6期 | 86--87 |

115 | 《比较汉唐天下秩序》 | 《国家人文历史》2015年第7期 | 74--75 |

116 | 《取精用宏,开中华文明之“大成”》 | 《国家人文历史》2015年第8期 | 74--75 |

117 | 《宋时代的东亚格局》 | 《国家人文历史》2015年第9期 | 78--79 |

118 | 《汉坚实,唐宏大,宋稳定》 | 《国家人文历史》2015年第10期 | 70--71 |

119 | 《蒙元时代,蒙古帝国与中国关系》 | 《国家人文历史》2015年第11期 | 88--89 |

120 | 《蒙元的族群阶级社会》 | 《国家人文历史》2015年第12期 | 8081 |

121 | 《暴力统治,另类的朱明皇朝》 | 《国家人文历史》2015年第13期 | 82--83 |

122 | 《空前绝后的明代皇权》 | 《国家人文历史》2015年第14期 | 86--87 |

123 | 《南北差异导致晚明动荡》 | 《国家人文历史》2015年第15期 | 92--93 |

124 | 《专制使中国失去主动积极的气魄》 | 《国家人文历史》2015年第17期 | 48--49 |

125 | 《满清时代——最后一个征服王朝》 | 《国家人文历史》2015年第18期 | 84--85 |

126 | 《没有常设军备的暴力统治》 | 《国家人文历史》2015年第19期 | 90--91 |

127 | 《闭关恰在“盛世”始》 | 《国家人文历史》2015年第20期 | 92--93 |

128 | 《“天下帝国”的残照》 | 《国家人文历史》2015年第21期 | 76--77 |

129 | 《中国代的思想体系》 | 《月读》2015年第4期 | 63--66 |

130 | 《越、朝、日为何没纳人中国疆域》 | 《东西南北》2015年第7期 | 73--74 |

131 | 《教育必须保持多元》 | 《考试》2015年第9期 | 15 |

132 | 《秦汉帝国向周边的扩张》 | 《领导文萃》2015年第8期 | 41--45 |

133 | 《古人这样做管理》 | 《商界》(评论)2015年第7期 | 94--96 |

134 | 《古代中国疆域延伸受制于交通?》 | 《文史博览》2015年第8期 | 45 |

135 | 《我们究竟是谁?》 | 《杂文月刊》(文摘版)2015年第10期 | 24 |

136 | 《许倬云谈西周的历史地位》 | 《月读》2015年第11期 | 63--65 |

137 | 《你把自己圈得越小,你的敌人就越多》 | 《上海采风》2015年第11期 | 94--95 |

138 | 《现代文明的天问——<现代的历程>序》 | 杜君立,《现代的历程》,上海:上海三联书店,2016年 | -- |

139 | 《移去国际了解的魔障一一<亚洲的去魔化>推荐序》 | 于尔根·奥斯特哈默《亚洲的去魔化——18世纪的欧洲与亚洲帝国》,北京:社会科学文献出版社,2016年 | -- |

140 | 《中西方文明的不同形态一一以西欧蛮族诸国与五胡十六国为例》 | 《月读》2016年第4期 | 67--69 |

141 | 《诸侯扩张扩大了中国》 | 《领导文萃》2016年第16期 | 40--42 |

142 | 《中国人的信仰》 | 《中国慈善家》2016年第1期 | 20--25 |

143 | 《中国的企业家精神》 | 《中国慈善家》2016年第10期 | 12--14 |

144 | 《移去国际了解的魔障》 | 《中国慈善家》2016年第11期 | 72--73 |

145 | 《巨变来临,我们如何自处——<先知中国>序》 | 余世存《先知中国:中华文明轴心时代的伟大智者》,广东:广东人民出版社,2017年 | -- |

146 | 《“走出乡土”之后怎么办》 | 《书屋》2017年第4期 | 7一9 |

147 | 《从“体国经野”到全球化》 | 《读书》2017年第5期 | 43--48 |

148 | 《中国的针灸与烹任》 | 《祝你幸福》(上旬刊)2017年第2期 | 34--35 |

149 | 《延续千年的中国人情社会》 | 《记者观察》2017年第2期 | 76--79 |

150 | 《中国式民主》 | 《视野》2017年第3期 | 4--6 |

151 | 《周文化的包容性》 | 《月读》2017年第03期 | 68--70 |

152 | 《清朝三百年无国防》 | 《风流一代》2018年第14期 | 57 |

153 | 《美国的东亚族群》 | 《世界文化》2019年第7期 | 40--43 |

154 | 《中国人的思考方式》 | 《浙江人大》2019年第7期 | 66 |

155 | 《<商埠春秋>叙言》 | 钱钟汉,《商埠春秋》,苏州:古吴轩出版社,2020年 | -- |

156 | 《三十而立:<二十一世纪>的庆贺感言》 | 《二十一世纪》2020年总第181期 | 21--27 |

157 | 《知识与教育》 | 《小品文选刊》2020第4期 | 16--17 |

158 | 《忆王小波》 | 《北方人(悦读)》2020年第6期 | 17 |

159 | 《美国何以日渐败坏?》 | 《记者观察》2020第22期 | 90--93 |

160 | 《长忆济之师:一位学术巨人》 | 岱峻著,《李济传》(全新修订本),北京:商务印书馆,2021年 | -- |

161 | 《一位才德兼备的史学家:戴国辉——<戴国讲台湾>序》 | 戴国辉,《戴国辉讲台湾》,北京:九州出版社,2021年 | -- |

162 | 《遍地烽火,何日河清:从镶嵌到融合--<全球化的裂解与再融合>序》 | 朱云汉:《全球化的裂解与再融合》,北京:中信出版社,2021年 | -- |

163 | 《疫情当下的人类社会和中美关系》 | 《特区实践与理论》2021年第1期 | 5--12 |

164 | 《许倬云疫中口述:我终于随时可以走了》冯俊文整理 | 《南方周末》2022年4月14日 | -- |

165 | 《1840年以来的中国与美国》陈新华整理 | 《二十一世纪》2022年总第193期 | 11--27 |

参考资料:

文章名称 | 发表时间 |

|---|---|

美国不断制造危机,将世界的裂痕越拉越大 | 2021年 |

讲座访谈

音频、视频课、讲座及访谈

序号 | 内容主题 | 媒体/平台 | 年份 |

|---|---|---|---|

1 | 《许倬云:生命的延长线》,《大家》, | 中央电视台 | 2013年 |

2 | 《许倬云:要有一个远见,超越你未见》,《十三邀》 | 腾讯 | 2020年 |

3 | 《许倬云十日谈》 | 高山书院 | 2020年 |

看理想 | 2021年 | ||

4 | 《许倬云教育十日谈》 | 荔枝播客 | 2021年 |

5 | 《许倬云先生八堂人类文明通史课》 | 混沌学园 | 2021年 |

6 | 《许倬云的极简美国史》 | 喜马拉雅 | 2021年 |

7 | 《谁塑造了我们·第一季·总序》 | 三联中读 | 2021年 |

8 | 《人生开学季》演讲 | 百度 | 2021年 |

9 | 《大历史下的中美、世界与我们的未来》, | 华夏同学会 | 2021年 |

10 | 《许倬云讲世界历史:五百年大变局》 | B站 | 2022年 |

11 | 《当今世界的格局与人类未来》 | 中欧商学院 | 2022年 |

12 | 《如何与工作相处》 | 知乎 | 2022年 |

13 | 许倬云对话张维迎,《企业家精神与中国文化》 | 正和岛 | 2022年 |

14 | 许倬云对话项飚,《焦虑年代,如何寻找自我的出路》 | B站 | 2022年 |

15 | 许倬云对话刘擎,《不确定的年代,如何安顿自己的心》 | B站 | 2022年 |

16 | 许倬云对话俞敏洪,《往里走,安顿自己》 | 抖音 | 2022年 |

17 | 《我的人生原则》 | 混沌学园 | 2022年 |

参考资料:

讲授课程

《许倬云访谈录》、《文化史:社会学和历史学的交集》、《百年的努力与迷茫》

出版图书

长江小史

作者名称 许倬云

作品时间2024-5

一部许倬云讲述长江文明及历史的中国文化史。

经纬华夏

作者名称 许倬云

作品时间2023-9

“我要从世界看中国,再从中国看世界。”许倬云赞叹中国文化经历多次调整磨合后,呈现出来的包容性。希望经由这本书,让国人知道——“天地之间应有如此的中国”。

我者与他者:中国历史上的内外分际

作者名称 许倬云

作品时间2023-4

《我者与他者:中国历史上的内外分际》是一本2023年生活·读书·新知三联书店出版的图书,作者是许倬云。

世界何以至此

作者名称 许倬云

作品时间2023-4

《世界何以至此》是一本2023年九州出版社出版的图书,作者是许倬云。

三千年文明大变局

作者名称 许倬云

作品时间2023-4

《三千年文明大变局》是一本2023年九州出版社出版的图书,作者是许倬云。

我们去向何方

作者名称 许倬云

作品时间2023-4

《我们去向何方》是一本2023年九州出版社出版的图书,作者是许倬云。

许倬云说美国

作者名称 许倬云

作品时间2020-7

《许倬云说美国》是一部由许倬云所著的书籍,2020年7月由理想国出品,上海三联书店出版。

九堂中国文化课

作者名称 许倬云

作品时间2020-6

本书为著名历史学家许倬云先生在母校台湾大学历史系“中国文化专题讨论”九堂课和在台大的两次公开演讲的结集。在书中,许倬云先生以较为宏观的“中国文化”为主轴,打破儒释道三家壁垒,贯通中西,对于中国古代的文学、历史、宗教和哲学等面向都进行了深入浅出的专题讨论。

中国文化的精神

作者名称 许倬云

作品时间2018-12-5

《中国文化的精神》是2018年九州出版社出版发行的图书,作者是许倬云。

万古江河

作者名称 许倬云

作品时间2017-12

《万古江河》是2017年12月湖南人民出版社出版的图书,作者是许倬云。

心路历程

作者名称 许倬云

作品时间2015-12-1

《心路历程》为许倬云先生的早期杂文集,收录了他对亲人、友人和自我成长历程的回忆文章,以及对历史、科学、教育和社会现象的评论。字里行间都闪现出其作为知识分子的为国、为民之心,表达了他对中国传统文化的真知灼见和对工业化时代如何捍卫个人价值的深刻思考,即便在半个世纪后的今天,这些话语仍然鲜活如初,引...

说中国

作者名称 许倬云

作品时间2015-5

本书的结构体例、行文风格,均属于“大历史”的范畴,没有铺陈细节,也没有繁琐的论证,而是选择每个时代在政治、经济、社会、文化方面的关键点,以及相互间的互动,来勾勒出各个时代的面貌,其中多有令人击节的真知灼见,也不时流露出作者对中国文化和当代社会的深切关怀。

许倬云说历史:现代文明的成坏

作者名称 许倬云

作品时间2012-7

★一部气势恢宏、雅俗共赏的大历史,一本剖析西方文明的大师之作 ★《大国霸业的兴废》之后,“许倬云说历史”系列第二部 ★主宰人类生活三百年的主流文明是如何兴起的? ★全球化之下的人类又将走向何方? 许倬云先生以宏阔的视野与通俗的语言,高屋建瓴地描绘出一幅现代文明的全景图:从宗教革命到民族国家的兴...

从历史看组织

作者名称 许倬云

作品时间2011-5-30

《从历史看组织》一书的内容为假如我们将治国当成管理一个企业,那么中国就是很大的一个公司,延续了几千年一直在经营的公司。当然这几千年来,公司不停地改组、不停地改变结构,也不停地改变市场,我们今天讨论历史的方式,事实上是将中国政府当作一个经营模式来看。国家假如是一个公司,国家的产品是什么。国家的市...

江口望海潮

作者名称 许倬云

本书是许倬云教授的作品集,围绕中国的文化与经济进程、中国文化的当代意义等问题分两部分进行讲述。

许倬云从古代中国人的生活家常,如厨房、餐桌等着笔,谈到生产劳动方式的变化和知识、思想的变革,通过各个时代的生活侧面,勾勒出中国经济、文化的发展历程,最终 落脚于走向世界的现代中国。

从历史看人物

作者名称 许倬云

作品时间2007-1-1

《从历史看人物》是2007年广西师范大学出版社出版的图书,作者是许倬云。

从历史看时代转移

作者名称 许倬云

作品时间2007-1-1

《从历史看时代转移》是2007年广西师范大学出版社出版的图书,作者是许倬云。

第二届中国社会经济史研讨会论文集

作者名称 许倬云

《第二届中国社会经济史研讨会论文集》是由许倬云编写,在汉学研究中心出版的图书。

从历史看管理

作者名称 许倬云

作品时间2005-08

《从历史看管理》是2005年08月广西师范大学出版社出版的图书,作者是许倬云。

历史大脉络

作者名称 许倬云

作品时间2009-2-1

《历史大脉络》是2009年广西师范大学出版社出版的图书,作者是许倬云。该书前半部分介绍了人类历史与中国文化的关系,后半部分介绍了大航运时代。

求古编

作者名称 许倬云

作品时间2006-10-1

《求古编》是2006年新星出版社出版的图书,作者是许倬云。本书诸篇论文,讲述的内容是:有的是讨论国家制度,有的是叙述文化现象,不论是有关封建体系、文官制度、国家权力,或文化兴衰,大致都是该一层次的复杂系统,其呈现的结构,只是稳定状态当有的情形。接之历史,这些系统都无不时时在变动之中,因此而各有...

我者与他者

作者名称 许倬云

作品时间2010-8

《我者与他者:中国历史上的内外分际》是2010年8月1日出版的图书,作者是许倬云。

新世纪的考古学

作者名称 许倬云

作品时间2006-4-1

《新世纪的考古学:文化区位生态的多元互动》是2006年4月1日紫禁城出版社出版的图书,作者是许倬云、 张忠培。

许倬云观世变

作者名称 许倬云

作品时间2008-9-1

《许倬云观世变》是广西师范大学出版社出版的图书。

许倬云谈话录

作者名称 许倬云

作品时间2010-01

《许倬云谈话录》是一部广西师范大学出版社出版的图书,由许倬云口述,李怀宇编著。

西周史

作者名称 许倬云

作品时间2001-4

这本《西周史》围绕“华夏国家”的形成这一中心议题,整合考古、文献、金文三方面的资料,经纬相维,钩玄撷要,廓清了三十年代论战中留下的疑窦。

知识分子

作者名称 许倬云

作品时间2011-9

《知识分子历史与未来》是2011年广西师范大学出版社出版的图书,作者是许倬云。

许倬云问学记

作者名称 许倬云

作品时间2008-8-1

《许倬云问学记》是2008年08月广西师范大学出版社出版的图书,作者是许倬云。

中国文化的发展过程

作者名称 许倬云

作品时间2009-8-1

《中国文化的发展过程》是2009年8月1日贵州人民出版社出版的图书,作者是许倬云。该书是香港中文大学新亚书院第十一届钱宾四先生学术文化讲座的演讲集。

许倬云说历史:大国霸业的兴废

作者名称 许倬云

作品时间2012-4-5

《许倬云说历史:大国霸业的兴废》是2012年上海文化出版社出版的图书,作者是许倬云。

许倬云说历史:台湾四百年

作者名称 许倬云

作品时间2013-5

★对于台湾历史的演变,我们应该如何抱以同情之理解? ★台湾的民主转型,能给我们哪些启示? ★两岸关系,在未来将往何处发展? 许倬云先生以恢宏的史家视野与饱含情感的语言,为我们描绘了四百年来台湾历史的起落兴衰:从16 世纪的大航海时代开始,台湾经历了荷兰殖民、郑氏集团、清政府、日本殖民和国民党政...

许倬云说历史:中西文明的对照

作者名称 许倬云

作品时间2013-12

★为什么中国走向大一统,欧洲发展出列国并立的局面? ★16世纪以来,面对西方,中国为何无力招架? ★中华文明的复兴,机遇何在? 史学大家许倬云先生从全球大历史的视角,以两条主线分别勾勒出东西方文明发展的路线图:两者长期以来平行发展,也存在各自发展的“峰与谷”及转折点;最终,中国形成大一统国家,...

中国文化与世界文化

作者名称 许倬云

作品时间2006-9

《中国文化与世界文化》是2006年9月由广西师范大学出版社于出版发行的图书,作者是许倬云。该书主要谈论中国古代文化的特质,世界文化的未来走向等内容。

中国古代文化的特质

作者名称 许倬云

作品时间2006-6-1

《中国古代文化的特质》是2006年6月1日新星出版社出版的图书,作者是许倬云。

从历史看领导

作者名称 许倬云

作品时间2006-07

《从历史看领导》是许倬云先生在两次研讨会上的讲演记录,主要是针对企业界人士如何培养领导人才,希图在企业界深植人文素养,可谓企业界人士的必读书。企业组织相当于古代的一国一邦,其内部结构,有层级的纵线及部门的横线。企业单位之间,也与列国关系一样,有其分合,有其合作与对抗。正因为如此,我才敢大胆地用...

中国古代社会史论

作者名称 许倬云

作品时间2006-1

春秋战国是一个天崩地裂的历史巨变时期,国家权力的载体是这样转移的:以天赐神授为政治信仰的国君→以家族血缘为组织纽带的贵州卿大夫→以政治军事才能以及道德品质为地位基础的士。本书处理社会变动,考虑到政治结构、经济型态、战争方式以及意识形态等各个环节,彼此影响,从研究变化的时序中逐渐呈现这些变化关系...

汉代农业

作者名称 许倬云

作品时间2005-8

《汉代农业》是2005年8月广西师范大学出版社出版的图书,作者是许倬云。

江心现明月(全2册)

作者名称 许倬云

作品时间2004-07-01

《江心现明月(全2册)》作者是许倬云,由三民 出版社于20040701出版。

系统视野与宇宙人生

作者名称 许倬云

作品时间2004-5

本书为香港中文大学通识教育综合课程“宇宙、学术与人生”的教材读本,由国际知名学者陈天机、关子平等联袂撰成,在香港学术及教育界反响强烈。 本书贯通文理、贯彻天人,增长识见,增强能力,匡补传统读物之不足,有很高的启发参考价值。

东游记

作者名称 许倬云

作品时间2003-6

《现代伦理寓言东游记》是2003年广西师范大学出版社出版的图书,作者是这本书中故事,纯属虚构如有雷同类似,全出偶合。作者以小说笔调讨论伦理颇得ArthurArdersan公司企业伦理教材之启发。书中中镇一节,亦是效颦之尝试。。

倚杖听江声

作者名称 许倬云

作品时间2003-2-1

《倚杖听江声》是三民书局2003年出版的图书,作者是许倬云。

许倬云自选集

作者名称 许倬云

作品时间2002-8

本书作为许倬云教授的自选文集,收入了作者关于中国历史文化研究的一系列重要论文。全书共分通论、专题、观念、访谈、序跋、演讲、杂谈等七部分,着重从社会网络和体系的角度,对社会经济史、古代社会转型的内在规律、中国文化的发展方向及前景等问题进行了全面的论述,极具启发意义。

历史分光镜

作者名称 许倬云

作品时间1998-6

《历史分光镜》是2015年出版的图书,作者是许倬云。

九六文录:中国人文探索

作者名称 许倬云

许倬云(Cho-yun Hsu),历史学家,是中国台湾历史学界的耆宿,有“台湾改革开放的幕后推手”之称。 许倬云1930年出生于江苏无锡,1949年赴台,曾就读于台湾台南二中。1953年毕业于台湾大学历史系,1956年获文科硕士学位。后入美国芝加哥大学进修,1962年获人文科学哲学博士学位。...

查看更多书籍

参考资料

学术荣誉

年份 | 学术荣誉 |

|---|---|

1980- | 中央研究院院士 |

1986 | Phi BetaKappa荣誉会士 |

1982-1984 | NEH Grant ForResearch on Western Chou Civilization |

1982 | ACLS Grant toGermany |

1986-1987 | Exxon Grantfor Curriculum on Comparison of Civilizations |

1991 | 钱穆讲座 新亚书院 |

1995 | DistinguishedAlumni Speaker,Fiftieth Anniversary of National Taiwan University,Taipei |

1995 | Inauguratingthe H G Creel Memorial Lectureship,University of Chicago |

1996 | DistinguishedSpeaker,Governor John Burns Memorial Foundation |

1992 | 傅斯年讲座 中央研究院史语所 |

2000 | 包玉刚讲座 香港科技大学 |

2000 | 南京大学名誉教授 |

2000 | 东南大学 名誉教授 |

2001 | 李国鼎讲座 中央大学 |

2001 | HonoraryDoctorate in Humanities,Hong Kong University for Science and Technology |

2004 | 光华讲座 北京大学 |

2005 | 特聘讲座 长江管理学院 |

2007 | 余英时讲座 香港中文大学 |

参考资料:

获奖记录

| 社会类 | ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| 文学类 | ||||||||||||||||||

|

参考资料:

2009年,许倬云接受台湾“中研院”的访谈:“母亲和妻子,都是我生命中的隐身天使 。反省八十之年,够用是富,不求是贵,少病是寿,淡泊是福,知足是乐,有这种生活,夫复何求。”

许倬云在80岁时总结个人一生:“在时代巨变之中,残疾之身躯,随同父母,不断迁徙。二十岁前,未尝宁居。中年时,离台来美,不觉又已四十年,一生之半,在海外度过。一转眼,已是八十岁,眼看要终老异国。”

许倬云

许倬云

“我是学历史的,尤其是“大历史”。“大历史”不是解决个人问题,也不是解决一时的趋势问题,是解决长程的变化问题。我对时代性的转变,有特殊的敏感。同行里愿意或者能与大众讲话的人实在不多,所以我愿意承认这个责任。在世一天,愿意尽我之能,旷野呼唤,替中国人呼唤。唤醒许多的梦,唤醒许多的错。只恨,螳臂当车,挡不住;精卫填海,填不满。”

“谈到对当下的世界忧心忡忡说,希望“大海啸”不是核战争。如果是核战争,大家都拜拜,一起化作灰尘,回到宇宙里面。尤其我不希望中国首当其冲。中国大陆是我出生的地方,是从幼儿成长为青年的地方,台湾是我成长的地方,也是开始进入社会的地方。美国是我发展事业的地方。视中国为世界不可糟蹋,也无法割舍的一片天地。中国安顿好了,可以稳定世界;中国做不好,世界先垮了1/4的话,全世界一起完了。”

“我的不幸(残疾),变成我的幸运,因为我能专心念书。上帝给我这么些东西,我要用完它——为中国,为世界,为人类,我一条命没关系。92岁的人给你们鞠躬了,请你们相信我的话是诚恳的,是打心底里面说出来的话。救自己就是救国家,就是救世界。”

许倬云《经纬华夏》:“我所从事的历史书写,并非排比岁月,也不是着眼其中的是非对错,或者某个叙事的唯一性。要知道,同一事件,旁边有一百个人看见,可以有一百零一种“事实”——身为历史学者,不能说“我的责任就是矫正”,因为你说的“第一百零二种事实”,同样可能是错的或者片面的。所以,我的责任就是告诉大家:历史的变化,并非事实本身的过程,及其所呈现出的变化,而是“我所理解的变化”。理解了上述“变化”,看待历史就如“变动的万花筒”——并非“万花筒”在变,而是“万花筒”里的彩色图案,在“我的理解”之中转变。”

“中国熬了几千年,处处有关口,处处要从灾难中站起来。眼面前就是一个世界性的难关:中国担起世界建设大任一半的重担——我们不担起也不行,担起了就是一个大事!”

“长江比尼罗河、亚马孙河、密西西比河都要好,相比欧洲的河流,河流覆盖的地区更大了不知多少倍。世界上就这么一条了不起的江,连黄河都不如她。作为一个在江、湖边长大,已经远离长江数十年的老人,回想前尘种种,不禁感慨万千。愿我梦中的长江,依然美好,永远抚养长江流域的国人。”

人物评价

媒体评

许倬云教授志向坚定,用自己的生命体验与人生历程书写出了个大写的“人”字,赢得了学术界、文化界和教育界的广泛尊重。(东南大学吴健雄学院)

许倬云善于运用社会科学的理论和方法治史,研究领域集中在中国文化史、社会经济史、中国上古史。(中国新闻网 评)

许倬云以独树一帜的“大历史观”闻名于世,横跨中西之间,毕生所想都是怎么为中国文化寻找出路、为世界文明提供解决方案。 (《人物》 )

江南世家的讲古声里,他是旧日风雅的亲历者;史语所浮海迁台后,他是第一代薪火的传承者;大洋彼岸的海风中,他是中华文明“万古江河”的探索者。他注重大历史、大脉络,独得体系网络、他者视角;他精于“说历史”、“观世变”,满是忧患意识、家国情怀。他不便于行,却在学术上从未止步;他研究中国,恒以全球性审视文明。他主张:“我们要想办法,拿全世界人类曾经走过的路,都算是我走过的路之一。”他呼吁:“要有一个远见,超越你未见。”专史易作,通儒难求。(第四届全球华人国学终身成就奖 颁奖词)

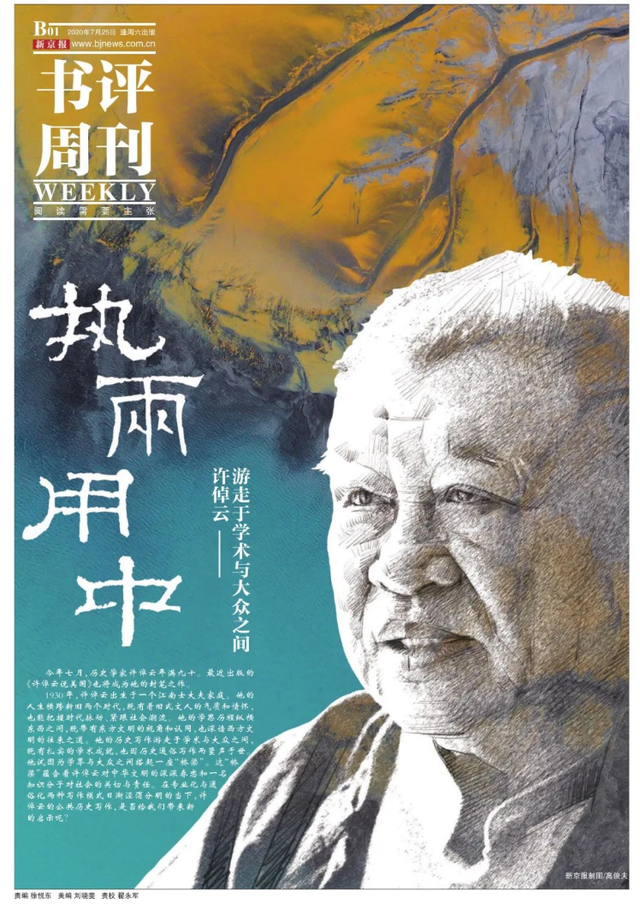

许倬云就是那位写出“中国三部曲”的著名历史学家,而对横跨新旧两个时代、游移于东西方、游走在学术与大众之间的许倬云知之甚少。与很多埋首在象牙塔里搞研究的学者不一样,许倬云所关心的问题,和他探索问题的方向,与他的人生经历和体验浑然一体。(《新京报·书评周刊》B01版~B06版专题《许倬云——游走于学术与大众之间》)

新京报-书评周刊

新京报-书评周刊

学者评

倬云大兄在美国生活近六十年,对美国有深切的感情和体会。但是,自始至终他没有真正离开过中国。多少著作中,显示他最深的关怀是全体中国人的今天与未来。他八十七岁高龄时出版的《中国人的精神生活》(简体中文版名《中国文化的精神》),更可见他到晚年越来越认同中国文化的精神价值。 (香港中文大学原校长、社会学荣休讲座教授 金耀基)

许倬云先生是当今文明社会的一个头脑,在中国新文化运动这一百多年来的知识传统中,他是承前启后的中间链条,是健在的华人社会知识界的一个代表人物。正因为他的思考个性太鲜明,才有点像老子在《道德经》里面说的,“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡”。 (诗人、学者 余世存)

许倬云先生一直是一位前瞻者,他从前现代走来,身处现代文明的漩涡,又窥见了许多后现代的问题这位世纪老人的警世恒言,处处散发着思想的辉光和对人类文明的终极关怀。(考古学家,中国社会科学院考古研究所研究员 许宏)

作品评价

《万古江河》

《万古江河》是中国大历史的书写,也是中国文明史的书写,没有贯穿古今、汇通中外的史才史识,必难落笔。此书无疑是史学家许倬云的“一家之言”!(香港中文大学原校长、社会学荣休讲座教授 金耀基)

《经纬华夏》

《经纬华夏》是一种“大写意”,完全是一个自由挥洒的状态:书的前部建立在考古学的材料上论证他的猜想;中部建立在朝代、中国文化的变迁之上;到后来,他又用很大一部分精力谈近代中国。真是大开大合。这不仅跟他的学术素养、学术储备有关,里面更有他个人的关怀,有他的关注点和性情所在,完全是一位93岁的老人的 “托付之作”。在《经纬华夏》,许先生提出一个非常独特的地理划分的方法,他把中国文化分成三个核心区——第一区就是黄河流域,第二区是长江流域,第三区是南岭到武夷山以南,包括云贵这一块区域。华夏文明三大核心区的概念,肯定是一个很大的挑战和冲击。 (诗人、学者 余世存)

“我要从世界看中国,再从中国看世界。”围绕着这一发端,著名历史学家许倬云以九十高龄八易其稿,结撰出这部华夏文明从成长到成型的传记——《经纬华夏》。作者跳脱出中国文化内部演变的叙述,以“大历史”的观看视角与思维方式,对华夏内外的历史互动进行了全新的归纳排列,再现了中国大地上人群、族群、文化互动融合的轨迹。 (澎湃新闻 )

《一天星斗》

许先生在全书的最后,谈到对未来中国的希望,先坦言自己此前在关于“赛先生”、“德先生”和“进化论”认知上的误区,又给出了殷殷的嘱托,“希望《礼运·大同篇》那个“大同世界’的梦想,早日在中国落实”。这是一种大彻大悟后的平和与深刻。先生所描绘的万古江河、一天星斗,也不只属于中国,更属于全人类。读这本《一天星斗》,你也不得不由衷地感叹:许倬云,常读常新。 (许宏 评)

人物传记

《倬比云汉》

《倬比云汉》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。