-

哥伦比亚大学教育学院 编辑

哥伦比亚大学教育学院(Teachers College, Columbia University),又称哥伦比亚师范学院,是一所著名的教育研究生院,它是由慈善家Grace Hoadley Dodge与诺贝尔和平奖获得者、哲学家、教育家尼古拉斯·默里·巴特勒于1887年创立于美国纽约。哥伦比亚大学教育学院于1898年成为哥伦比亚大学下属学院,但保留了自身独立实体地位和招生要求。哥伦比亚大学教育学院是全美最古老、最大、课程设置最全面的教育学院,历史上教育大师约翰·杜威、保罗·孟禄、威廉·赫德·克伯屈都曾执教于此。该学院曾经培养了我国人民教育家陶行知、幼教之父陈鹤琴、原北京大学校长蒋梦麟、马寅初、南开大学创始人张伯苓等许多中国近代杰出教育家,与中国教育有着悠久的历史渊源,对中国近代教育产生了深远的影响。哥伦比亚大学教育学院是世界上最大的教育学、应用心理学与心理健康学方面的综合性研究生院,学院下设:艺术与人文系、行为科学系、咨询与临床心理学系、课程与教学系、教育政策与社会分析系、健康与行为研究系、人类发展系、国际与跨文化研究系、数学科学与技术系、组织与领导系十大系。共有正式教员180余名,注册学生5000余名,其中35%的学生攻读博士学位,13%的学生来自全球80 余个国家与地区,校友则遍布世界170余个国家与地区。教育学院在30多个国家/地区拥有超过90,000名校友。哥伦比亚大学教育学院在2024年《美国新闻与世界报道》全美教育研究生院排名中名列第1。

中文名:哥伦比亚大学教育学院

外文名:Teachers College, Columbia University

创办时间:1887年

知名校友:陶行知张伯苓蒋梦麟郭秉文杨荫榆李焕林茂生欧元怀杨希震

所属地区:美国

类别:私立

类型:教育学

现任校长:Thomas R. Bailey

哥伦比亚大学教育学院主楼(1894 年)

哥伦比亚大学教育学院主楼(1894 年)

学院在成立之初,创校者便提出了与近代教育思潮迥然不同的观点。在整合人道主义理念与科学方法的基础上,创校者认为成功的教学除倚赖专业教师在教材教法与专业知识的精通外,还需要专业教师了解学生在何种情况下能进行最为有效的学习。正是基于此种教育理念,学院在1890年初便推出了融合心理学、社会学的教育课程项目,成为全美第一所将教育活动推及社会关怀的学校。随后学院又开设了教育史学、比较教育学、教育管理学、教育经济学、教育政策学、临床与咨询心理学、发展心理学、认知心理学、课程研究等多个专业课程项目,至1904年杜威加盟学院时,学院已在美国教育研究与教师培养领域颇具声望。

哥伦比亚大学教育学院院徽

哥伦比亚大学教育学院院徽

哥伦比亚大学教育学院学生实验室(约 1910 年)

哥伦比亚大学教育学院学生实验室(约 1910 年)

哥大师院自办学之初不久,便富有前瞻性地推出了学院的国际化发展战略,尤以学生队伍的国际化最为明显。也正由于此,它与近代中国教育发展亦是紧密相连,并对中国教育的发展产生了巨大的影响。据统计,仅20世纪上半叶,便有约1000余名中国留学生曾在师院学习,其中获得博士学位者从1914年郭秉文从师院毕业成为中国第一位教育学博士为始,到1950年傅统先、朱启贤等人一同毕业便达45名之多。这些学成归国的学生后来大都进入中国的政界、文化教育界工作,并成为诸多领域的开创者和奠基人。其中的许多毕业生仍然如雷贯耳,如国学大师胡适,人民教育家陶行知,中国幼教之父陈鹤琴,东南大学创校校长郭秉文、原北大校长蒋梦麟等及享有21世纪中国英语教学之母李华梅,均是近代中国教育界的叱咤风云人物。

哥伦比亚大学教育学院街牌

哥伦比亚大学教育学院街牌

追求卓越

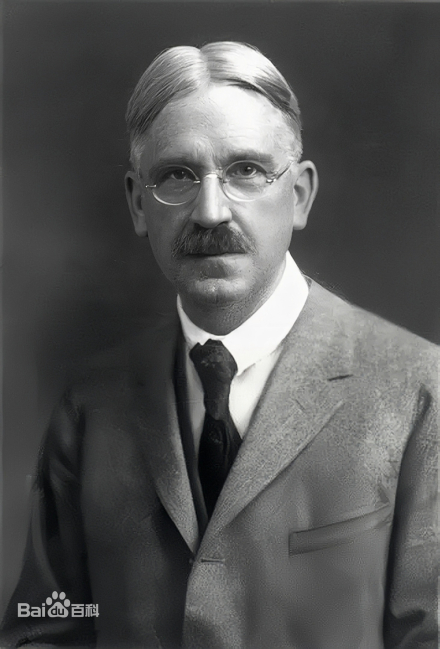

曾执教于哥伦比亚大学教育学院的美国哲学之父约翰·杜威

曾执教于哥伦比亚大学教育学院的美国哲学之父约翰·杜威

哥伦比亚大学教育学院主楼

哥伦比亚大学教育学院主楼

另一方面,学院建立了严格的师资质量保障制度。新进教员若在合同期内未能通过该院实施的述职评估,则将在聘期结束后走人。新教员在连续获得两轮三年期聘任之后,可申请学院的终身教职岗位,值得一提的是正是这一“终身教职”制度在确保高层次教师质量与激励教员方面发挥了不可低估的作用。教员申请终身教职至少需要提供以下多份教科研方面的能力证明:个人履历;最近3-5年工作情况包括教学工作、课程计划、学术活动、校内外服务情况、各级学术专业组织活动情况;至少一篇代表作或代表性成果;外院8位推荐人名单及联系方式;外系4位推荐人名单及联系地址;近2年所教课程清单和其中至少3门课程大纲;指导博士研究生名单;工作过的院系主任姓名和联系方式;可提供你工作情况的人员名单;所授课程学生名单与所指导博硕学生名单;及其它有助于评价教学、研究和服务情况的材料。而对候选人的评审则要经过系、院、校各负责人及专家委员会、校董事会的多级评审。高标准评估指标与严格的评审过程,有力地保障了学院师资的世界一流水平。

哥伦比亚大学教育学院教师感恩周

哥伦比亚大学教育学院教师感恩周

从教员授课的角度,一方面每位教师均会依据各自的研究方向与最新研究成果,在整个学年中至少会开设2门专业课程,至少2个周期性专题型研讨会(seminar)供学生选修,以现任比较与国际教育协会主席、学院威廉·克伯屈教育经济学讲座教授亨利·莱文(Henry M. Levin)为例,本学年他开设了三门教育经济学专业课程及2个国际与跨文化专题研究研讨会。

学院开展基于认知和组织心理学、神经科学和其他领域的前沿研究

学院开展基于认知和组织心理学、神经科学和其他领域的前沿研究

除课堂教学之外,学院非常注重教员与学生的科研工作,积极引导教员与学生开展各类跨学科性、具有理论前瞻性与创新性,或具有重大实践应用价值的研究,并提供充分的财政与学术资源支持,引导学院教科研服务创新集群的发展,各类科研成果及其丰硕与卓著。

一方面,学院成立了近百个实验室、研究所或研究中心支持教员开展各类研究,并为全美尤其是纽约周边地区提供各类科研服务,其中包括多个全国性重点研究中心,如全美卓越教学研究院,全美中等后教育研究中心,全美教育、学校与教学重构中心,全美教育私有化研究中心,全美儿童与家庭研究中心等,形成了学院特有的教科研服务集群。

现任校长:THOMAS BAILEY

现任校长:THOMAS BAILEY

以学生为本

全方位满足学生需求 作为私立性研究生院,“客户”(学生)的各方面需求是学院管理与政策制定的重要基石,为此,学院努力创造各类条件满足学生的多样化需要。

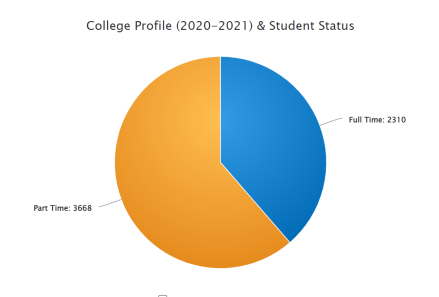

哥伦比亚大学教育学院2021年在校学生人数

哥伦比亚大学教育学院2021年在校学生人数

第二,在满足与促进学生的专业科研方面,学院除提供各类科研经费资助、教授提供科研指导外,积极搭桥牵线,引导学生参与各类校外机构的科研项目,并鼓励学生到各类科研机构实习、海外教育考察、参加国际性学术会议等。为满足学生科研过程中的专业支持需求,学院下属的学术、计算与技术服务中心在每学期内周期性的提供各类包括质的研究与量的研究方法、计算机专业技术、学术与语言规范等方面的额外课程培训,致力于对学生不同科研时期的专业发展需求提供专业支持。

哥伦比亚大学教育学院毕业典礼

哥伦比亚大学教育学院毕业典礼

多元文化融合

哥伦比亚大学教育学院的多元群体

哥伦比亚大学教育学院的多元群体

第一,学院积极倡导教师队伍的国际化,一方面积极聘请具有国际背景的教师,充实教师队伍的“生态多样性”,表现在现任教师中绝大部分教师均有海外研究、教学、访学或领衔国际教育研究项目的经历,其中相当一部分教师出生于海外或在海外大学获得博士学位。另一方面学院积极欢迎本国与世界其他国家与地区的知名教授前来讲学与合作研究,丰富与开拓学院的教科研领域。

第二,传承学生队伍国际化与营造多元文化社区。学院一方面传承生源国际化的历史传统并加大生源的国际化力度,近年来,学院一直在扩大国际学生的招生比例,以中国大陆籍学生为例,已有2001年25人增加到2007年的73人。与此同时,学院积极鼓励学生走出美国,前往世界其他国家与地区开展游学与实地研究,参与各类国际性组织、非营利性机构的跨国研究。另一方面努力营造多元文化社区,以促进不同种族、国家学生的多元文化融合。在这方面,学院多元文化活动的形式与内容更是花样繁多,如学院的国际学生办公室在每年的11月与4月均会举办一次为期一周的国际教育文化周,前者一般以学术性跨文化交流为主,而后者则更为关注各国的风土人情诸如饮食生活习惯等方面。

此外,为促进学院的国际化发展,学院近来已在日本东京开设了哥大师院东京分校,提供英语语言教学类硕士文凭课程。

社会资源优势

哥伦比亚大学教育学院地铁站

哥伦比亚大学教育学院地铁站

一方面,因地缘优势,学院承担了大量由联合国与各国际组织所委托进行的科研项目,同时该院学生可极为便利地获得去上述机构进行实习的机会。另一方面,移民城市的种族与民族多样性、流动性及阶层多元化,为学院教员与学生的各类教育研究提供了世界上最大最多元的教育研究与实验土壤,为各类研究提供了便利。

此外,纽约市还为学生提供了大量非正式教育机会,学生们可广泛利用各类戏剧院、博物馆、音乐会、讲座或大型会议等获得学习机会。有一句话形象的点出了这一点:“哥大的学生在华尔街学经济,在联合国总部学政治,在百老汇看戏剧。”

与学院附属关系的哥伦比亚大学,也为学院100余年的发展与繁荣提供了得天独厚的条件。哥大创建于1756年,属常青藤盟校成员之一,也是全美历史最为悠久的著名学府之一,其综合学术水平位居全美前十。基于彼此之间的资源共享与课程互选,不论是学院的教员还是学生,均从这一附属关系中获益良多。

除此之外,学院非常关注该院校友的社会资源开发,同时加强了校友之间的学缘联系。分布于全球各地、各类社会政府机构的近10万校友,每年为学院捐赠大量物资与经费促进学院的教科研发展。

2008年2月,学院获得了一笔有史以来的最大捐赠总额 2000万美元,用于支持学院的独立学校教育项目的科研活动。 哥大师院近年创新措施 近年来,面对经济全球化、信息化和文化日益多元化在教育领域的反映,学院更加关注对学生的服务精神与市场意识,采取了一些列措施与创新应对变革世界的挑战,一方面积极采取措施满足学生日益多元化的需求,另一方面通过加强组织内部的能力建设提升学院软实力。

哥伦比亚大学教育学院网络课程资源

哥伦比亚大学教育学院网络课程资源

其二,学院积极依据学生特点开展灵活授课。有鉴于所招学生之中73%为在职学员,合理的授课时间安排对这部分学生而言尤为重要,是故学院将大部分教学时间安排在下午3点以后及晚间授课,部分短期课程还会集中安排于周末开展。此外,学院还为在职学生开设了大量混合型课程,即将现场上课与网络课程相结合,以满足在职学生的学习需要。

其三,新设课程中心满足市场需求。为整合学院各类教科研资源,为社会尤其是纽约地区提供更好的专业服务,学院新设成立了教育超越与创新中心,主要开展继续教育、专业发展培训、企业学习解决方案等三类专业服务,每年为非注册入学学员提供250门不同类别的终身学习型课程。其课程形式包括现场教学课程、远程教学课程、讲习班、讲座、座谈会、学术前沿会议、影片观摩与探讨等多种,获得了社会效益、学员效益与学院效益的多赢。 其四,近年来学院在组织内部创新上同样频频出手,尤以围绕图书馆为核心的学术资源建设最为引人瞩目。首先,对图书馆进行了大规模改建并进行了信息化改造,尤其是在图书馆内建置了大量4-20人规模不一的合作学习室,依据不同学习室的功能划分,配备了各种多媒体设备为学生的合作学习提供服务,所有学生可依据需求在图书馆主页上免费预定学习室。

学院位于百老汇和阿姆斯特丹之间的第 120 街北侧

学院位于百老汇和阿姆斯特丹之间的第 120 街北侧

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。