-

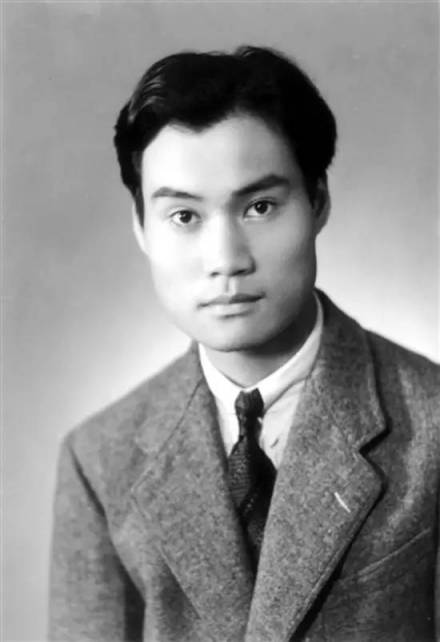

何炳棣 编辑

何炳棣(1917~2012.06.07),浙江金华人。1938年清华大学毕业,1944年考取了清华第六届留美公费生,1945年底赴美国哥伦比亚大学攻读西洋史,1952年获哥伦比亚大学英国史博士学位。之后,何炳棣先生逐渐转入国史研究,成绩斐然。

1966年,何炳棣先生选为台湾“中央研究院”院士。1979年,何炳棣先生被选为美国艺文及科学院院士。代表作有《明初已降人口及其相关问题》《明清社会史论》《东方的摇篮》《读史阅世六十年》等。

何炳棣

何炳棣

何炳棣获得博士学位前,已于1948年前往加拿大英属哥伦比亚大学任教,1963年转往美国芝加哥大学,1965年更荣任同校汤普逊(James Wesffall Thompson)历史讲座教授,1987年退休。嗣往加州大学鄂宛(Irvine)分校,任历史社科杰出访问教授,1990年第二次退休。

其族兄何炳松,1935年-1946年任国立暨南大学校长,亦在史学研究领域颇有建树,他著有:《通史新义》《新史学》《历史研究法》《历史教育法》《西洋史学史》《中古欧洲史》《秦始皇帝》《近世欧洲史》《近世欧洲史》《浙东学派溯源》《程朱辩异》等十多部专著,其它零篇散幅,为数更多。

何炳棣在美国西部时间2012年6月7日,病逝于加利福尼亚州,享年95岁。

学术成就

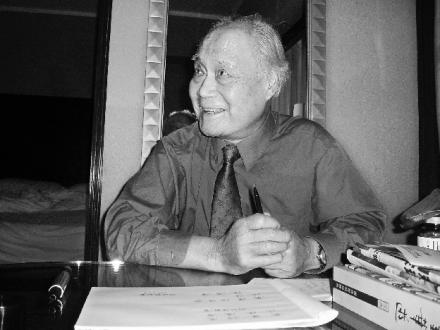

何炳棣

何炳棣

主要荣誉

何炳棣院士著作弘富,为历史学界泰斗。1966年获选为中央研究院院士,1979年获选为美国艺文及科学院院士,1997年获选为中国社会科学院荣誉高级研究员(相当于院士)。由于学术贡献厥伟,更曾于1975-76年被会员公推为美国亚洲研究学会会长,乃该学会的首位亚裔会长,也是迄今唯一的华人会长。此外,并受香港中文大学(1975)、劳伦斯(Lawrence)大学(1978)及丹尼森(Dennison)大学(1988)赠予荣誉法学及人文科学博士的学位。

写作态度

何炳棣早期著作多以英文撰写,二次荣休后,始大力以中文耕耘。目下正进军古代思想史领域,在文献不足征的情况下,求精求专,已撰有数篇甚具原创性的考证论文。同时也积极撰写回忆录,以远大的眼光及诚恳亲切的态度,现身说法,回顾读史阅世的心路历程,兼及师友杂忆。

治学眼光

何炳棣

何炳棣

以方法言,因一向研究基本性的大课题,他从来不依赖孤证,尤其强调论证的积聚。撰写Studies O)c the Population of China及The Ladder of Success in Imperial China时,即遍检北美各大图书馆所藏近四千种方志,包括不少海内罕见珍本,并尽力搜集登科录、同年齿录近百种,多维探索相关课题。他晚近的著作,和前期相较,表面似乎偏重微观的细致考证,然而深入细究以后,仍然呈现他原有作品的一大特色,亦即强调宏观的通识综合。何院士学贯中西,治学纵横上下古今,把1930年代清华大学强调考证与综合相结合的历史学风,发扬到极致,从而誉满全球,被礼赞为学术巨人。

评价大师

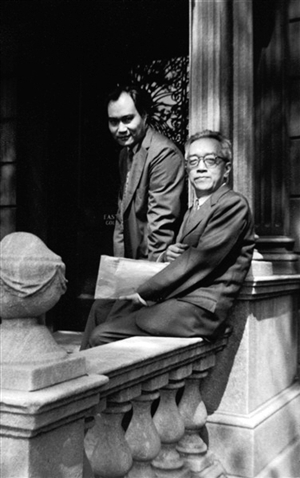

何炳棣(左一)与胡适

何炳棣(左一)与胡适

有关吴晗。对吴晗因写《海瑞罢官》,文革屈死。何炳棣感慨万千:这是太惨了!但何炳棣也不隐瞒他对吴晗学术上一些难以苟同之处。抗战时期,何炳棣和吴晗一起在昆明度过了西南联大的艰辛岁月。何炳棣说,吴晗古文功底很深,尤其对《资治通鉴》,几乎是精通。他的明史研究,得益于这些基础。但吴晗在昆明时不用功。那时他的一个亲戚就和吴晗住在同一幢楼,吴晗常常打牌。何炳棣还认为对吴晗不要“捧”得太高,要适度。无独有偶。著名诗人艾青生前也向何炳棣“批评”过吴晗,与他同在金华中学时,骑马、打麻将、抽大烟,学校打算开除,因为吴晗语文特别好,100分,才保了下来。不过,我认为人非圣贤,孰能无过。重要在于是是是,非是非,不要人为地去“捧”,也不要人为地去“打”,对于历史和历史学家,都应是这样。

家族影响

何炳棣的堂兄何炳松先生是他们家族里第一个留美归国者,长期任商务印书馆编译所所长、协理和暨南大学校长,是何家的希望,也是何炳棣小时心中的“英雄”。堂侄何德奎跟蒋廷黻曾被选为中国留美学生驻美京代表,监视中国南北两“政府”不得签署任何卖国条约,何德奎曾任英美公共租界工部局的“华总办”,抗战胜利后任上海市副市长。这两位家族里的“成功者”成功后一直不忘接济扶持家族的亲人,这种报答、反哺或说扶持的家族正义、善缘和伦理在中国并不多见。

何炳棣自己也从中得益,并继承了这种家族传统:“我生也晚,要等到海外立足之后才能顾及族务……”家族教育给予人的影响是一生的。何自承:“最使我终身不忘的是我吃饭时,外祖母不止一次地教训我:菜肉能吃尽管吃,但总要把一块红烧肉留到碗底最后一口吃,这样老来才不会吃苦。 请问:有哪位国学大师能更好地使一个五六岁的儿童脑海里,渗进华夏文化最基本的深层敬始慎终的忧患意识呢?!“但何认为,家族的主要目的是在制造”成功者“。 何父一生怀才不遇,他把何氏一家的前途寄托在何炳松身上,希望何炳松能成为美国威尔逊这样的人物;何父对儿子的教育用心更称良苦,带他见世面,向他阐发写文章的真谛,教他如何立志。

何父向儿子坦承,能供得起他念最好的小学,也供得起他念南开中学和国内较好的大学,但是绝对没有能力供他出洋留学,“这种年头,如不能出洋留学,就一辈子受气。”因此可以理解,在那样国难深重的年代里,尽管何炳棣有血气方刚的一面,他仍会刻苦读书。因为家教的健全有无,使得学生做出不同的人生选择。 上世纪三十年代的中国人,除了各自的家教支配的社会教育外,还有学校教育,这个学校教育的成功之处在于当时中国教育和学术共同体的坚实,它是由北大、清华、南开和西南联大等无数的校长、教授们共同参与的价值共同体。在那样困难的时代里,进入这一共同体里的学生多有良好的问学和人生收获。

读史阅世六十年

作者名称 何炳棣

作品时间2009-3

《读史阅世六十年》是何氏一字一句回忆亲撰,内中并附有私人信札和学术评估密件,详述过去六十多年“读史阅世”的心得体会,反映出早辈留学海外的青年知识分子探求学问、开拓思想、融合中西文化的学思历程,也是近现代教育史、学术史辉煌的一页,实有传世意义。

黄土与中国农业的起源

作者名称 何炳棣

作品时间2017-7

《何炳棣著作集:黄土与中国农业的起源》是2017年7月中华书局出版的图书,作者是何炳棣。

中国会馆史论

作者名称 何炳棣

作品时间2017-8-25

《中国会馆史论》一书由何炳棣所著, 中华书局出版发行。

中国历代土地数字考实

作者名称 何炳棣

作品时间2017-7

《中国历代土地数字考实》一书由何炳棣 所著,中华书局出版发行。

1368-1953中国人口研究

作者名称 何炳棣

作品时间1989-11-1

明清社会史论

作者名称 何炳棣

作品时间2019-9

《明清社会史论》,550千字,是何炳棣著作集中最重要的一种,是何炳棣先生探索明清500多年间中国社会结构及阶层流动的历史巨著。何先生运用明清两代近100种科举史料,以计量法统计附有三代履历的明清进士登科录及会试、乡试同年齿录等关键性史料,分析进士及举贡四万个案例,并运用社会分层化和社会流动理论...

中国古今土地数字的考释和评价

作者名称 何炳棣

查看更多书籍

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。