-

王中林 编辑

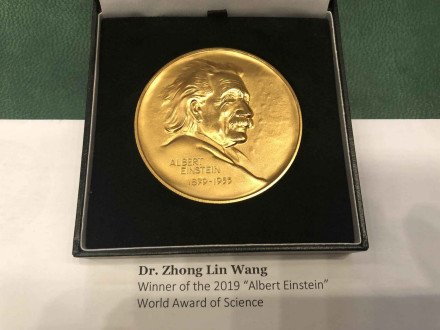

王中林,1961年出生于陕西省蒲城县,国际顶尖纳米科学家、物理学家、材料学家、能源技术专家,中国科学院外籍院士(2009),欧洲科学院院士(2003),加拿大工程院国际院士(2019),欧洲工程院院士(2022),美国国家发明家科学院院士(2022),佐治亚理工学院终身董事教授、Hightower讲席教授,中国科学院北京纳米能源与系统研究所创始所长、现任所长,中国科学院大学纳米科学与技术学院院长。1978年王中林考入西北电讯工程学院;1982年通过中美联合培养物理类研究生计划,赴美国亚利桑那州立大学就读;1987年7月获得物理学博士学位;1995年被佐治亚理工学院聘为副教授和电子显微镜实验室主任;2000年9月创建了佐治亚理工学院的纳米科学和技术中心并担任该中心主任;2004年担任国家纳米科学中心第一届海外主任;2004年晋升为佐治亚理工学院的终身校董事教授;2005年2月推动成立北京大学工学院先进材料与纳米技术系,担任首任系主任;2009年当选中国科学院外籍院士。2012年担任中国科学院北京纳米能源与系统研究所首席科学家。2019年获得阿尔伯特·爱因斯坦世界科学奖,是首位获奖的华人科学家。王中林主要从事纳米材料科学的理论和应用研究,包括氧化锌纳米材料的合成、表征、生长机理和应用;纳米材料可控生长、表征和应用;纳米能源技术和自驱动纳系统技术;压电电子学和压电光电子学。

中文名:王中林

外文名:Zhonglin Wang

国籍:美国

民族:汉族

出生地:陕西蒲城

出生日期:1961年

毕业院校:西安电子科技大学、亚利桑那州立大学

职业:教育科研工作者

代表作品:《纳米相及纳米结构材料特性》、《Self-Assembled Nanostructures》、《摩擦纳米发电机》

主要成就:2002年当选为欧洲科学院院士2009年当选中国科学院外籍院士阿尔伯特·爱因斯坦世界科学奖2022年当选美国国家发明家科学院院士

合并图册

1961年,王中林出生于陕西省蒲城县高阳镇,初中和高中有三分之一的时间都在田里泡着。1975年,王中林考入高阳中学 。

1978年,考入西北电讯工程学院(现西安电子科技大学) 。

1982年,通过李政道先生建立的中美联合培养物理类研究生计划(CUSPEA),赴美国亚利桑那州立大学就读,师从J.W.Cowley教授。

1987年7月,获得亚利桑那州立大学物理学博士学位。

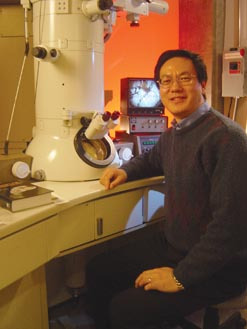

王中林

1987年8月—1988年9月,在纽约州立大学石溪分校从事博士后研究工作。1988年7月—1989年6月,担任英国英国剑桥大学卡文迪许实验室(Cavendish Laboratory)研究员(Research Fellow)。

1989年12月—1993年3月,担任美国橡树岭国家实验室副教授(Research Associate Professor)。

1993年4月—1995年2月,担任美国国家标准局研究员(Research Scientist)。

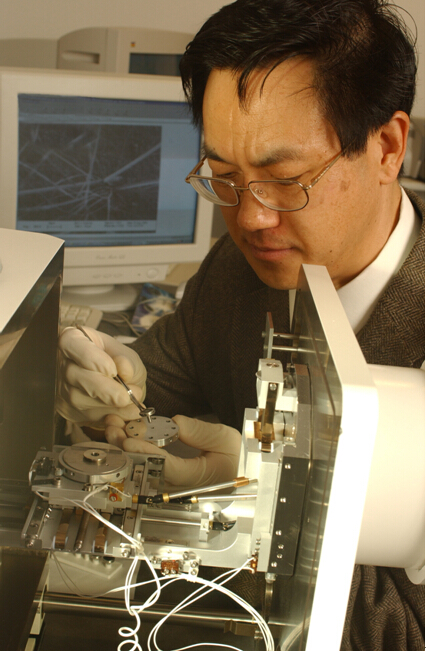

1995年,被佐治亚理工学院聘为副教授和电子显微镜实验室主任。

1998年,晋升为终身正教授。

2000年9月,创建了佐治亚理工学院纳米科学和技术中心,并担任该中心主任。

2002年,兼任国家纳米科学中心海外主任 ;同年,当选为欧洲科学院院士。

2004年,晋升为佐治亚理工学院的终身校董事教授。

2005年2月,推动成立北京大学工学院先进材料与纳米技术系,担任首任系主任 。

2009年,当选中国科学院外籍院士 。

2010年,晋升为Hightower讲席教授。

2012年1月,创办的期刊《Nano Energy》上线 ,是该刊的创刊主编和现任主编 。

所获荣誉

2012年,担任中国科学院北京纳米能源与系统研究所首席科学家。科研成就

科研综述

华裔科学家王中林

王中林是纳米能源研究领域的奠基人。他发明了压电纳米发电机和摩擦纳米发电机,开拓了自驱动系统和蓝色能源的原创大领域,将纳米能源定义为“高熵能源”。他开创了压电电子学和压电光电子学两大学科,他发现的新物理效应引领了第三代半导体纳米材料的基础研究,使氧化锌纳米结构成为与碳纳米管和硅纳米线同等重要的一类材料研究体系。纳米发电机2009年被美国《发现》周刊评选的历年来20项重大纳米技术之一, 2010年美国《时代》周刊将其评为50项最好发明之一。2012年自充电包技术入选英国《物理世界》十大突破之一。王中林的科学贡献可以总结为“1-2-3-6-7”,主要如下:

一个体系:发展了基于纳米能源的高熵能源与新时代能源体系。

Tree

Tree

三个学科:建立了压电电子学、压电光电子学与摩擦电子学学科。

六个物理效应:发现了压电电子学效应、压电光电子学效应、压电光子学效应、摩擦伏特效应、热释光电子效应和交流光伏效应。

示图

示图

2022年1月13日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所发布两项重磅科研进展。首席科学家王中林院士经过数年研究和实验验证,对麦克斯韦方程组进行了成功拓展,相关成果发表在近期的国际学术期刊《Materials Today》。

王中林院士建立的拓展型麦克斯韦方程组,成功地将电磁场理论推广到运动的介质情形,奠定了运动介质电动力学的理论基础,对基础科学和关键前沿技术将产生深远影响。

出版著作

根据2021年11月Google Scholar显示,王中林发表了2100篇学术论文,其中83篇发表在《Nature》《科学》及其子刊上,出版著作6部,编辑书籍14部,申请专利百余项。根据2021年11月Google Scholar,王中林论文引用超30万次,标志影响力的H指数是267,谷歌引用是全世界第13位,在全球材料科学总引用数和H指数排名世界第一;根据Elsevier和斯坦福大学发布的世界横跨所有领域前10万科学家终身科学影响力排名王教授为第3名,2019和2020年年度科学影响力排第1名 。

时间 |

名称 |

作者 |

出版社 |

1995 |

《Elastic and Inelastic Scattering in Electron Diffraction and Imaging》 |

Zhong Lin Wang |

Plenum Press |

1996.05 |

《Reflection Electron Microscopy and Spectroscopy for Surface Analysis》 |

Zhong Lin Wang |

Cambridge University Press |

1998.01 |

《Functional and Smart Materials Structural Evolution and Structure Analysis》 |

Zhong Lin Wang and Z. C. Kang |

Plenum Press; 1st edition |

2000.01 |

《Characterization of Nanophase Materials》 |

Zhong Lin Wang |

Wiley-VCH; 1st ed |

2002.10 |

《Self-Assembled Nanostructures》 |

J. Zhang, Z. L. Wang, J. Liu, S. Chen, and G. Y. Liu |

Kluwer Academic Publishers |

2002.10 |

《Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials Vol 1. Synthesis》 |

Zhong Lin Wang, Yi Liu, Ze Zhang | |

2002.10 |

《Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials Vol 2. Characterization》 | ||

2002.10 |

《Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials Vol 3. Materials Systems and Applications I》 | ||

2002.10 |

《Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials Vol 4. Materials Systems and Applications II》 | ||

2003.05 |

《Electron Microscopy of Nanotubes》 |

Zhong Lin Wang and Chun Hui | |

2003.11 |

《Nanowires and Nanobelts Materials, Properties and Devices Metal and Semiconductor Nanowires Volume I》 |

Zhong Lin Wang | |

2003.11 |

《Nanowires and Nanobelts Materials, Properties and Devices Nanowires and Nanobelts of Functional Materials Volume II》 |

Zhong Lin Wang | |

2005.03 |

《Handbook of Microscopy for Nanotechnology》 |

Yao Nan and Zhong Lin Wang |

Springer |

2006.11 |

《Scanning Microscopy for Nanotechnology: Techniques and Application》 |

Weilie Zhou and Zhong Lin Wang | |

2012 |

《Piezotronics and Piezo-Phototronics》 |

Zhong Lin Wang |

Springer-Verlag Berlin Heidelberg |

2016 |

《Triboelectric Nanogenerators》 |

Wang, Z., Lin, L., Chen, J., Niu, S., Zi, Y. | |

2002 |

《Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials》 |

王中林主编;刘义,张泽副主编 |

清华大学出版社/Kluwer联合出版 |

2001.01 |

《纳米相及纳米结构材料特性》 |

王中林主编 |

清华大学出版社 |

|

《纳米相和纳米结构材料-结构和性能表征手册》 |

王中林,刘义,张泽主编 |

清华大学出版社 |

2002.03 |

《纳米相和纳米结构材料-合成手册 英文版》 |

王中林主编 |

清华大学出版社 |

2002.06 |

《纳米科学和纳米技术前瞻 英文本》 |

刘国奎,王中林主编 |

清华大学出版社 |

2002.06 |

《纳米相和纳米结构材料应用 1 手册 英文版》 |

王中林主编 |

清华大学出版社 |

2002.06 |

《纳米相和纳米结构材料应用 2 手册 英文版》 |

王中林主编 |

清华大学出版社 |

2002.06 |

《功能与智能材料 结构演化与结构分析》 |

王中林,康振川著;孙家枢等译 |

科学出版社 |

2004.03 |

《纳米管的电子显微分析》 |

(美)王中林,惠春主编 |

清华大学出版社 |

2004.03 |

《纳米线和纳米带:材料,性能和器件 卷1 金属和半导体纳米线》 |

(美)王中林主编 |

清华大学出版社 |

2004.03 |

《纳米线和纳米带:材料,性能和器件 卷2 功能材料的纳米线和纳米带》 |

(美)王中林主编 |

清华大学出版社 |

2005.06 |

《纳米材料表征》 |

(美)王中林主编;曹茂盛,李金刚译 |

化学工业出版社 |

2005.09 |

《纳米技术显微学手册 2》 |

姚楠,王中林主编 |

清华大学出版社 |

2006.03 |

《纳米技术中的显微学手册 光学显微学扫描探针显微学离子显微学和纳米制造 第1卷》 |

姚楠,王中林著 |

清华大学出版社 |

2006.11 |

《先进扫描电镜在纳米技术中的应用》 |

周维列,王中林主编 |

高等教育出版社 |

2007.07 |

《微系统和纳米技术》 |

周兆英,王中林,林立伟主编 |

科学出版社 |

2008.02 |

《工程光学基础》 |

吴晓红,王中林主编 |

湖北科学技术出版社 |

2011.09 |

《激光加工设备与工艺》 |

王中林,王绍理主编 |

华中科技大学出版社 |

2011.11 |

《微系统和纳米技术 英文》 |

周兆英,王中林,林立伟主编 |

清华大学出版社 |

2012.06 |

《纳米科学与技术 自驱动系统中的纳米发电机》 |

王中林著 |

科学出版社 |

2012.10 |

《压电电子学与压电光电子学》 |

王中林著;王中林,张岩,武文倬译 |

科学出版社 |

2017.3 |

《摩擦纳米发电机》 |

王中林等著 |

科学出版社 |

人才培养

1992年至2010年,王中林往返中美间达130个来回,培养了85多位分布在中国和美国的华人学生,学者、博士后和教授等 。根据中国科学技术信息研究所、国家工程技术数字研究馆信息、全国图书馆参考咨询联盟:2008年至2016年期间,在中国大陆联合培养的硕士、博士信息如下 :

毕业 | 论文名称 | 作者 | 毕业院校 | 学位 |

|---|---|---|---|---|

2016 | 驻极体增强型摩擦纳米发电机的研究与应用 | 周桃 | 中科院研究生院 | 博士 |

2016 | 基于固--固/固--液界面的摩擦纳米发电机及其在能源 和环境中的应用研究 | 赵雪娇 | 中国科学院大学 | 博士 |

2016 | 摩擦纳米发电机的设计及其在主动式传感领域的应用 | 李晓慧 | 中国科学院大学 | 硕士 |

2015 | 三维立体摩擦纳米发电机的设计及其应用 | 杜伟明 | 中国科学院大学 | 硕士 |

2014 | 纤维状柔性太阳能电池及多功能能源器件的构筑和表征 | 郭文熹 | 厦门大学 | 博士 |

2014 | 摩擦电纳米发电机(TENG)的结构设计及其相关应用研究 | 张虎林 | 重庆大学 | 博士 |

2013 | 纳米材料的合成和纳米器件的制备:从贵金属异质纳米结构到摩擦电纳米发电机 | 范凤茹 | 厦门大学 | 博士 |

2012 | 一维纳米晶(PbWO4,ZnO,CuO)的合成及性质研究 | 王雪 | 重庆大学 | 博士 |

2012 | 氧化锌纳米线阵列的制备、电学器件及生物相容性研究 | 张溯 | 北京大学 | 博士 |

2010 | ZnO纳米管阵列发电机的研究 | 奚伊 | 重庆大学 | 博士 |

2010 | 一维氧化锌和硅纳米线的制备及其生物医学应用 | 李舟 | 北京大学 | 博士 |

2010 | 一维ZnO、Si纳米线的制备及器件性能研究 | 顾煜栋 | 北京大学 | 博士 |

2001 | 碳纳米管和硅类纳米线的制备、微观结构和性能研究 | 高瑞平 | 北京科技大学 | 博士 |

一维金属硫化物奈米线:制备、检测与应用 | 林义峰 | 清华大学 | 博士 |

荣誉表彰

时间 | 奖项名称 | 授予单位 |

|---|---|---|

1999年 | 巴顿奖章 | 美国显微镜学会 |

2000年 | 杰出研究奖 | 佐治亚理工学院 |

2001年 | S.T.L奖金 | 美国化学学会 |

2001年 | Career基金 | 美国自然科学基金会 |

2005年 | 持续研究奖 | SigmaXi学会 |

2005年 | 杰出研究奖 | 佐治亚理工学院 |

2005年 | 美国物理学会会士 | 美国物理学会 |

2009年 | 湖北省优秀外国专家“编钟奖” |

|

2011年 | 美国材料学会奖章(MRS Medal) | 美国材料学会 |

2012年 | Edward Orton Memorial 奖 | 美国陶瓷学会 |

2012年 | 讲座奖 | 《ACS Nano 》 |

2013年 | 国际科学技术合作奖 | 中华人民共和国 |

2014年 | 杰出教授终身成就奖 | 佐治亚理工学院 |

2014年 | 材料领域“世界技术奖”(World Technology Awards in Materials) | |

2014年 | 詹姆斯·C·麦高第新材料奖 | 美国物理学会 |

2014年 | 欧洲NANOSMAT奖 | |

2015年 | 汤森路透2015年度引文桂冠奖 |

|

2016年 | 美国SURA杰出科学家奖 |

|

2016年 | 美国东南地区大学联盟杰出科学家奖 | |

2016年 | 侨联创新团队奖 | |

2016年 | 北京市华侨华人京华奖 | |

2016年 | 美国华人科技创新卓越领袖奖 | 中国旅美科协 |

2016年12月7日 | 北京市战略科学家 | |

2017年7月4日 | 中国台湾潘文渊文教基金会年度研究杰出奖 | |

2017年7月26日 | 全球纳米能源奖 |

|

2018年7月23日 | 第十一届埃尼奖(Eni Award)(能源领域的诺贝尔奖) |

|

2019年6月14日 | 阿尔伯特·爱因斯坦世界科学奖 | 世界文化理事会 |

2019 | 德国狄尔斯—普朗克讲座奖 | |

2020 | 瑞典摄尔修斯—林奈讲座奖 | |

—— | 中国首批国家自然科学基金会海外优秀青年科学家基金 | |

—— | 中国科学院海外杰出学者基金获得者 | |

2022年12月 | 美国国家发明家科学院院士 | 美国国家发明家科学院 |

2023年7月 | 2023年度“全球能源奖” | 全球能源协会 |

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1999年05月 | 西安电子科技大学客座教授 |

2002年 | 华南理工大学材料科学与工程学院兼职教授 |

2002年12月 | 哈尔滨工业大学兼职教授,首批境外兼职博士生导师之一 |

2006年11月 | 中山大学名誉教授 |

2008年 | 北京大学纳米化学研究中心顾问委员会委员 |

2010年01月 | 华中科技大学武汉光电国家实验室(筹)海外主任 |

2010年06月 | 西安电子科技大学名誉教授 |

2010年06月04日 | 桂林理工大学荣誉教授 |

2010年10月 | 中南大学化学化工学院名誉教授 |

2015年12月 | 北京化工大学名誉教授 |

2016年12月 | 北京科技大学数理学科战略咨询专家委员会委员 |

2017年6月 | 西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院名誉院长 |

2017年9月10日 | 中国科学院大学纳米科学与技术学院首任院长 |

2017年12月09日 | 广西大学双聘院士 |

厦门大学化学化工学院名誉教授 | |

台湾清华大学晶元讲座教授和名誉讲座教授 | |

中国科学院半导体研究所名誉教授 | |

华中师范大学名誉教授 | |

中国科技大学客座教授 | |

中国科学院物理所客座教授 | |

华南师范大学客座教授 | |

中国科学院首批海外评审专家 | |

国家自然基金委海外评委 | |

中国科学院国际量子中心海外中心成员 |

王中林是一位中美科技交流的友好使者,为促进两国科技界的交往和合作做了大量工作,担任过二十余次在国内举办的国际大会的主席和组织者,利用自己与许多国际著名学者长期建立合作和私人友好关系,邀请他们到中国参加会议,把国际前沿领域的最新进展和优秀科研理念介绍给中国广大科学工作者和研究生 。(《神州学人》评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。