-

吕彦直 编辑

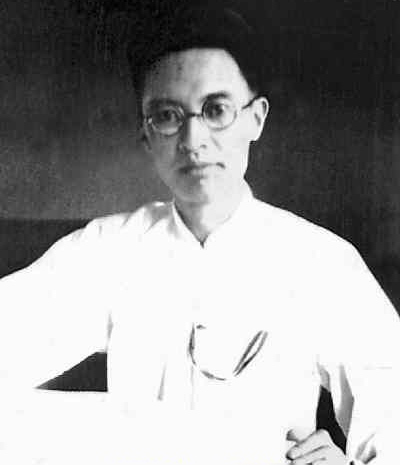

吕彦直(1894—1929),安徽滁县(今滁州市)人,籍贯安徽滁县(今滁州市),曾祖父起由山东东平迁居滁县(今滁州市),中国近代杰出的建筑师。在短促的一生中,他为弘扬民族文化,在中国近代建筑史上写下了辉煌的一页。他设计、监造的南京中山陵和由他主持设计的广州中山纪念堂,都是富有中华民族特色的大型建筑组群,是中国近代建筑中融汇东西方建筑技术与艺术的代表作,在建筑界产生了深远的影响,被称作中国“近现代建筑的奠基人”。鉴于他对建造孙中山陵墓的杰出贡献,在他逝世后,南京国民政府曾明令全国,予以褒奖,陵园立碑纪念。

中文名:吕彦直

别名:吕仲宜

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1894年

逝世日期:1929年

毕业院校:美国康奈尔大学

职业:建筑师

主要成就:中国“近现代建筑的奠基人”美国建筑师墨菲助手

出生地:天津

代表作品:南京中山陵、广州中山纪念堂

吕彦直 工作照

吕彦直, 字仲宜,又字古愚,安徽滁县(今滁州市南谯区乌衣镇黄圩村)人 。清光绪二十年(1894年)出生于天津。幼年喜爱绘画,8岁丧父,翌年随其姊侨居巴黎,开始接触西方文化。数年后回国,进北京五城学堂求学。曾受教于著名文学家、翻译家林琴南,学习祖国灿烂文化和西方科学知识,这对他立志发扬民族文化,融汇东西方艺术,不无影响。1911年考入清华学堂(今清华大学前身)留美预备部读书。1913年毕业,以庚款公费派赴美国留学,入康奈尔大学(Cornell University),先攻读电气专业,后改学建筑,接受西方学院派教育,5年后毕业。毕业前后,曾作为美国著名建筑师亨利·墨菲(HenryK·Murphy)的助手,参加金陵女子大学(今南京师范大学)和燕京大学(今北京大学)校舍的规划、设计,同时描绘整理了北京故宫大量建筑图案。

1921年回国,途中曾转道欧洲,考察西洋建筑。回国后寓居上海,先在过养默、黄锡霖开设的东南建筑公司供职,从事建筑设计,以设计花园洋房为主,较有名的为上海香港路4号的银行公会大楼。后与人合资经营真裕建筑公司,不久在上海开设彦记建筑事务所,是中国早期由中国建筑师开办的事务所之一。

1924年,他与首批从国外留学归来的庄俊、范文照、张光忻、巫振英等人发起成立中国建筑界第一个学术团体,旨在发展壮大建筑师队伍,开展学术研究。经数年筹备,至1927年冬始成立“中国建筑师公会”,1931年改名中国建筑师学会。

1925年5月,孙中山先生葬事筹备处向海内外建筑师和美术家悬奖征求陵墓建筑设计图案。9月,他以简朴、庄重的钟形图案(指陵园总体),在40多种设计方案评选中,一逾群雄,荣获首奖。不久受孙中山先生葬事筹备委员会之聘,担任陵墓建筑师,监理陵墓工程。1927年5月,由他主持设计的广州中山纪念堂和纪念碑,在28份中外建筑师应征设计方案中,再夺魁首,从此蜚声海内外。 在中山陵主体工程施工中,他不顾个人安危,跋涉于沪宁之间,并长期住宿山上,督促施工。为确保工程质量,选料、监工一丝不苟。终因积劳成疾,于1929年3月18日患肠痈在上海不治逝世,年仅36岁,终生未婚 。同年6月11日,南京国民政府向中国发布第472号褒扬令,全文为:

“总理葬事筹备处建筑师吕彦直,学事优良,勇于任事,此次筹建总理陵墓,计画图样,昕夕勤劳,适届工程甫竣之时,遽尔病逝,眷念劳勚,惋惜殊深,应予褒扬,并给营葬费二千元,以示优遇。此令”

翌年,陵园管理委员会又为吕彦直立纪念碑,石碑上半部为吕彦直半身遗像(由孙中山大理石卧像的作者,捷克著名雕刻家高祺制作),下半部为于右任书写的碑文。文曰:“总理陵墓建筑师吕彦直监理陵工积劳病故总理陵园管理委员会于十九年五月二十八日议决立石纪念”石碑原安放于中山陵祭堂西南角的休息室内,(抗战中不知去向,下落不明)。

南京中山陵孙中山塑像

南京中山陵孙中山塑像

中山陵

中山陵设计图

中山陵设计图

陵墓建筑师

南京中山陵远眺

南京中山陵远眺

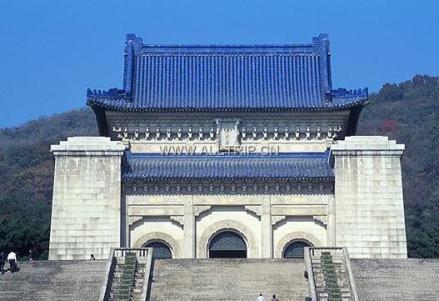

南京中山陵正殿

南京中山陵正殿

南京中山陵俯瞰

南京中山陵俯瞰

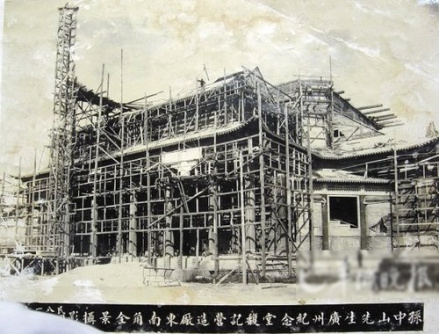

1927年11月24日,第二部工程开工,两部工程同时进行,进展十分顺利。1928年1月,南京严寒,虽大雪盈尺仍照常施工,但由于开工时拖延太久,工期已超过了一年,工程量尚不及一半。至7月,葬事筹备委员会召集委员、建筑师、包工联度会议,商量赶工办法,采纳了吕彦直提出日夜施工的建议。8月11日起,两部工程同时日夜赶工。吕彦直拖着虚弱的身体,不分日夜在工地巡视督促。12月13日,葬事筹备委员会召开第64次全体会议,会上讨论了吕彦直和包工姚新记营造厂请求在祭堂西墙外镶嵌石碑的议案,决定“建立‘中山先生陵墓建筑记’石碑,建筑师及包工名义可以加入。”1929年2月,墓室、祭堂基本完成,吕彦直在上海卧床不起,病中仍念念不忘中山陵工程。20日他写信给姚新记,要求全部工程必须在3月9日前完成,以便在原定3月12日奉安大典(后推迟至6月1日)前验收交工。不料就在工程即将全部竣工准备迎接他来工地验收之时,他却悄悄地离开了人世。人们无不为这位才华横溢的优秀建筑师,未能看到自己呕心沥血设计、监造的中山陵建成就英年早逝而惋惜不已。4月3日,葬事筹备委员会第66次会议,通过了“继承吕建筑师工作案”、“承认此项工程用彦记事务所名义,由彦记建筑师李锦沛继任陵墓建筑师”。5月,李锦沛、黄檀甫代表彦记事务所进行工程验收。6月1日按期举行孙中山遗体归葬中山陵的奉安大典。

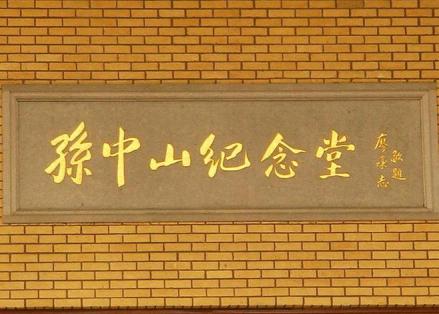

中山纪念堂

中山纪念堂

中山纪念堂

广州中山纪念堂建设工地

广州中山纪念堂建设工地

南京中山陵的建筑中西合璧

南京中山陵的建筑中西合璧

三是气势磅礴,视角见奇。陵墓建筑在山坡上,用392级石阶相连,石阶中缀以8个平台,坡度逐渐加大,视角不断变换(由博爱坊望祭堂,仰角为9°,至碑亭望祭堂,仰角为19°),瞻仰者缘石阶拾级而上,庄严肃穆之感,景仰崇敬之情,不禁油然而生,到达大平台,再回首俯视,不见石阶,仅见平台连成一片,如同平地,令人啧喷称奇。四是简朴庄重,寓意深远。建筑古雅纯正,结构朴实坚固,色彩庄重,整个建筑布局呈一大钟形,“尤有‘木铎警世’之想”(凌鸿勋语)“适成一大钟形,尤为有趣之结构”(李金发语)“形势及气魄极似中山先生之气概及精神”(王一亭语)。

半个多世纪以来,人们传颂着这一钟形布局寓意“暮鼓晨钟”、“警钟长鸣”和体现陵墓主人“必须唤起民众”之精神等等。这就像许多传世之作的艺术效果超越原作者的意境一样,已为吕彦直始料所不及。在陵墓图案展览会上,就有参观者询问过当时在场的吕彦直,请他谈谈设计的想法,吕很直率地回答说,他的设计主要考虑灵柩放于地穴之中,便于后人瞻仰;祭堂宽敞,符合中国传统习惯;不追求华丽,以节省费用等。至于呈“自由钟”形,不过是根据地形作出来的一种偶合罢了。建成后的中山陵与原设计相比,有一些改动,如,原设计镌刻墓志铭的石碑立于祭堂内,后改为大理石座像,另加筑碑亭立谭延闿书写的“中国国民党葬总理孙先生于此”的纪念碑。采纳夏光宇建议增加一条480米长的墓道,并将牌坊移至墓道南端。此外祭堂大门也略有改动,还有祭堂原设计采用铜瓦,后因价格昂贵且易招盗窃,经张静江提议,改用蓝色琉璃瓦等。在西方文化逐渐渗透,民族形式的建筑有被取代、湮没危险的当时,中山陵这一由中国建筑师第一次规划设计的大型建筑组群获得成功,对于运用民族形式进行新建筑设计产生了积极影响。以中山陵为起点,当时的首都南京和国内许多城市,都出现了一批中西合璧形式的建筑,形成中国近代建筑的独特风格。对于中山陵,中国著名建筑学家梁思成教授的评价是:“中山陵虽西式成分较重,然实为近代国人设计以古代式样应用于新建筑之嚆矢,适足于象征我民族复兴之始也”。

广州中山纪念堂气势非凡

广州中山纪念堂气势非凡

自近代以来,西方多元的建筑文化汹涌而来,中华民族的传统建筑风格受到强烈的冲击,可以说近代是中国建筑风格的转型时期,通过对西方建筑风格的克隆,变异,与融合的过程,把传统的木构架体系与西方的混凝土结构相融合,将儒家思想影响的院落布局与西方的独立别墅融合,经过一个世纪的融合中国现代建筑逐渐有了自己的风格。

在居民建筑上,居住区的建设不仅仅停留在生存、生理需求的生物层次,而是迈向心理和精神上的愉悦的高尚层次,是对美和情的追求。

在文化建筑方面,以甘肃大剧院为例,其结合了水的流动,体现了西部彩陶文化、敦煌文化内涵,特别具有地域色彩、民族色彩,更为推动西部地区文化发展做出了巨大的贡献。

吕彦直

吕彦直

吕增祥先后娶夫人两房,生三女四子。

长女吕韫玉(字慎宜)嫁著名翻译家伍光建(字昭扆),其第三子伍范字蠡甫,是我国当代著名的翻译家、美术理论家、国画家、西方文论专家,一生著述写作,教书育人,与其父伍光建被称为“中国译坛双子星”。(伍季真《回忆前辈翻译家、先父伍光建》)中央戏剧学院教授邓世还(伍光建长女吕莹的女儿),精心保存着太外公吕增祥(秋樵)于1900年赠送给伍光建的一副楹联,上面用隶书写着“艾康万里,厉清八荒”。2010年9月,邓世还将这幅家人已传承了110年却完好如初的珍品,捐赠给了江门市档案局。并向笔者承诺,滁州市如有需要,可赴江门复制楹联。次女吕叔宜(韫清)嫁严复长子严璩(伯玉)。三女东宝嫁晚清外交重臣罗丰禄(稷臣)的侄子。

长子吕彦深(伯远)在外交部工作,长期派驻中南美洲国家,娶严复堂侄女严琦为妻。其外孙女薛晓育保存了吕彦深的手稿,曾于2009年5月27日来滁州寻根问祖。给滁州市琅琊区政协副主席、吕彦直研究专家徐茵带来了吕彦深手稿的照片。三代曾祖如松、祖凤翔、父增祥。“

次子吕彦直(仲宜、古愚)是南京中山陵和广州中山纪念堂、纪念碑的设计者。三子吕彦宏(叔达)。四子吕彦介(季刚)。

吕彦直的姑妈吕汶字鲁东,擅长作诗,有很深的文字功底。嫁给滁州所辖的来安县的严海帆,时在保定作县令。严海帆是民国才女吕碧城的舅舅。吕碧城的姐姐吕美荪曰:“予舅母严鲁东夫人美而贤,能文章。其兄秋樵明府宰临城、天津,著循声,夫人实佐之。其诗集多长古,惜不能记忆矣。”《安徽名媛诗词征略》收入吕汶诗二首,今录其一:

哭 子 诗

土花漠漠又生苔,今日临风一恸来。

惟有寻香小蝴蝶,伴儿飞去复飞回。

日记中的吕姑太就是吕彦直的大姑妈,终身未嫁,一直和吕增祥生活在一起。吕增祥去世后吕家经济拮据,度日艰难,从生计考虑前来征询谋划。严复劝她“南去,勿在京、津之间”,因为其时正处在辛亥革命前三年,清王朝风雨飘摇之际,京、津之间不安宁。再加上吕增祥已去世多年,家属旅居外地多有不便,因而劝其南下到家乡滁州去,也可省些开销。吕家接受了严复的建议,准备回乡。所以,严复于第二日又到吕家,并送去一百大洋,应该是送行的路费。因此,吕彦直也就有可能在1908年底或1909年初南归,时年十四、五岁。但吕彦直随他的姑妈及家人并未回滁州,而是到了南京,进入汇文书院读书。这是因为乌衣镇的教育不发达,截止解放初期,乌衣镇的孩子都是在南京读中学。汇文书院原是教会办的学院,后来改为金陵大学和金大附中(今金陵中学)。南京金陵中学原副校长汪庆云先生寄来曾在汇文书院读书的校友洪润庠、王子定的回忆文章——《清末民初之毕业生及学校生活》,其“学生生活一斑”一章中记载“文学会最盛时代,系由民初应尚德初由美国应聘来校之时。应先生将大学以下同学分为Alpha与Beta二组,前者取名木铎会,后者为醒石会。二会之中,以木铎会人才鼎盛,如陈宗熙及傅宝诚诸先辈、国父陵园建筑设计人吕彦直先生、德国教育博士罗良铸、奚伦、洪润庠诸先生(其时皆为在校学生)多人均属之。”

吕彦直哥哥吕彦深及家人对籍贯的认定

吕彦直之父吕增祥字秋樵,一字君止,号太薇,别称临城、开州。约在光绪二十八年(1902)前后去世(他的好友吴汝伦回忆为1901年,吕媞媞回忆为1903年),50多岁。先后娶了两房妻室,原配生二女,继室生四子一女。四子:吕彦深、吕彦直、吕彦红、吕季刚。四兄弟中吕彦直没有成家,吕彦红、吕季刚没有后代。吕彦深生一子吕道机,二女吕娴娴、吕媞媞。吕娴娴有一女薛晓育,定居香港,现随夫李自炜先生(上海世博集团有限公司世博项目部顾问)暂居上海。

吕彦深生于光绪十七年(1891),南京金陵大学修业生,民国二年(1913)四月到外交部工作。民国二年十二月三十一日调署驻秘鲁使馆主事。民国三年奉调驻巴拿马总领事馆主事,六月七日到任。

吕彦深的外孙女薛晓育于2009年5月27日—28日,来滁州寻根问祖。薛晓育夫妇来滁时带来了2009年5月27日在南京中山陵举行首发式的巨著《中山纪念建筑》。书中83页有薛晓育提供的吕彦深人事档案手稿的照片,上面写着:“驻巴拿马总领事馆主事吕彦深,现年二十四岁,安徽省滁县人。三代曾祖如松、祖凤翔、父增祥”。吕彦深的手稿是吕彦直滁州籍贯的一个最有力的证据。

吕彦直的家至少在他曾祖时即已从山东迁居滁州,他的父亲在滁州中举,南京是他中学读书的地方,南京和上海是他从美国归来后工作的地方。吕彦直在清华读书时填写的籍贯是滁州,他的哥哥及其后代也认为自己的籍贯是滁州,所以,吕彦直的籍贯应该是滁州。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。