-

太阳系外行星 编辑

太阳系外行星(简称系外行星;英语:extrasolar planet或exoplanet)泛指在太阳系以外的行星。不过我们通常提到的系外行星时,更关注于位于太阳系以外围绕其它恒星公转的行星,而较少提到流浪行星和围绕致密星公转的行星等。千年以来,天文学家中一直流传着系外行星的猜想。而到了20世纪90年代初,这一假设成为了现实,瑞士天文学家发现了首颗围绕类太阳恒星公转的系外行星飞马座51b。此后,系外行星成为了天文领域的热门方向,2002年起每年都有数十个新发现的系外行星;在开普勒太空望远镜升空后,这一数量更是迅速增长。探测系外行星的方法也层出不穷,例如视向速度法,掩星法,直接成像法,微引力透镜法等。截止2020年11月16日,我们已经发现了来自3234个行星系统中的4374颗系外行星,以及来自2365个行星系统中的2550颗系外行星候选体。随着系外行星的不断发现,我们对其物理性质,组成成分,演化机制等也同样进行了假设和研究,并发现了一些特殊的天体,诸如热木星,热海王星,超级地球等。这些发现使得我们对宇宙的认识进一步加深,为我们提供了研究行星系统演化的契机和发现“地球2.0”的希望,也使得外星生命的发现成为可能。

中文名:太阳系外行星

外文名:extrasolar planetextroplanet

所属学科:天文学

简称:系外行星

概念:太阳系以外的行星

真实质量低于氘核聚变所需质量下限(对于类似太阳金属丰度的天体,该质量为木星质量的13倍),且围绕恒星或恒星遗骸公转的天体称为“行星”。其质量/尺度下限与太阳系中使用的行星定义的质量/尺度下限相同。

无论形成方式和位置如何,实际质量超过氘核聚变所需质量下限的亚恒星天体称为“褐矮星”。

年轻恒星团中质量低于氘核聚变所需质量下限的自由漂浮天体(free-floating objects)不叫“行星”,而称为“亚褐矮星”(sub-brown dwarf)(或其它更合适的名称)。

实际上,随着新的系外行星的不断发现,该定义也有其局限性。有的天文学家建议根据行星形成机制将系外行星和褐矮星以及亚褐矮星区分开来。

一方面,以氘核聚变为阈值并不能准确区分不同形成机制形成的相似质量(大约在几倍到几十倍木星质量)的天体。行星形成过程中的吸积过程会形成岩态的内核,从而使得最终形成的巨行星可能超过氘核聚变的下限质量。 例如,法国的SOPHIE阶梯光栅光谱仪于2009年发现的一颗14.3倍木星质量的系外行星。 而恒星之中存在亚褐矮星,它虽然是由星云直接塌缩形成,但质量却在13倍木星质量以内。 这样的天体早在1995年便有发现。

另一方面,氘核聚变的阈值本身便是一个质量范围,大约在10-15倍木星质量之间,13倍木星质量并不是一个精确值 。在“太阳系外行星百科全书”数据库中,我们就能看到质量在15个木星质量以上的系外行星。

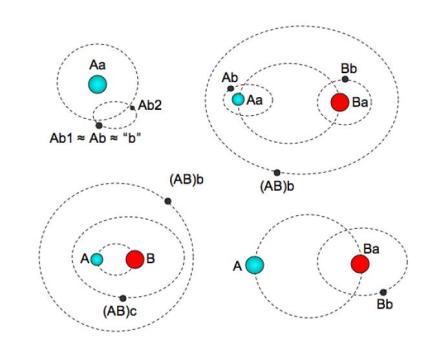

系外行星命名法示意图

系外行星命名法示意图

对上述标准进行扩展,我们通常在母星的名称之后添加小写字母来命名系外行星。在行星系统中发现的第一个行星将被命名为“b”(母星被认为是“a”),而之后发现的行星按小写字母顺序命名。如果在同一系统中同时发现了多颗行星,则按照行星到母星的距离由近到远用小写字母顺序命名。 当然,在此之外仍有一些特殊情况。

IAU系外行星命名宣传图

另外,国际天文联合会在2014年和2019年分别进行了面向全球的系外行星命名征集。在命名候选名单中的系外行星除了原先的编号之外将会获得一个新的名称。 例如,中国天文学家发现的首颗太阳系外行星HD 173416 b在2019年的命名结果中获得了一个美丽的名字——“望舒”。早在古希腊时期,便有学者提出了系外行星的假说,但这一概念和德谟克利特的原子假说一样,过于超前。

到了16世纪,意大利科学家布鲁诺发展了哥白尼的日心说,在《论无限、宇宙和诸世界》中提出了对于系外行星的预测。他认为天空中的恒星都像我们的太阳一样,周围也会环绕着行星,而这些行星也可以孕育自己的生命。然而,地心说还保持着它千年来的惯性,这一思想和哥白尼的日心说一样,被打为异端。

1687年,牛顿出版了其划时代的著作《自然哲学的数学原理》,其中提到了同样的可能性。通过与太阳周围行星类比,牛顿脑海中浮现出的,是其他恒星周围类似太阳系一样行星环绕的壮观场景。此后,系外行星的猜想也开始被越来越多的人所接受。

近现代的探索

1855年,印度裔英籍天文学雅各布(William Stephen Jacob)宣布在蛇夫座70双星系统中疑似发现了一颗类似行星的天体。 随后,美国天文学家西伊(Thomas Jefferson Jackson See)于1896年表示证实了这个发现,并计算出了该天体的轨道周期为36年。 但近来天文学家普遍认为这一发现有误。

1917年,荷兰裔美国天文学家范·马南(Adriaan van Maanen)发现了一颗光谱被“污染”——存在重元素谱线的白矮星,并将其命名为范马南星(van Maanen's Star)。他将光谱的污染归因为白矮星周围有一颗暗弱的F型恒星。实际上,最新的理论认为这一污染可能来自于系外行星:系外行星对小行星的摄动可能使小行星撞入白矮星中,从而产生光谱的污染。因而这成为了历史上第一个观测到系外行星的间接证据。

1953年,英国天文学家菲尔格特(Peter Berners Fellgett)总结前人的经验,提出了一种新的分光仪,以提高当时多普勒视向速度的测量精度。 1967年,英国天文学家格里芬(Roger F. Griffin)将这一想法付诸了实践,成功建立了光电视向速度光谱仪, 之后与另一位格里芬教授(Rita E. Griffin)进行了改进,使得光谱仪的观测精度优于100m/s ,即可以观测到视向方向100m/s的速度变化。之后在天文学家的努力之下,这一数字得到了进一步的提高 ,为后来利用视向速度法发现系外行星奠定了坚实的基础。

黎明前的黑暗

1988年,一个加拿大系外行星探测小组宣布发现了第一颗围绕类太阳恒星运转的系外行星。他们观测到了少卫增八视向速度的异常变化,并推测出这一变化可能是一颗质量在木星质量的1-9倍的行星所致。 但是,由于观测数据的置信度不高,该发现并没有被广泛承认,发现第一颗系外行星的殊荣也与这个系外行星探测小组失之交臂。直到2002年,天文学家才利用更高精度的视向速度测量证实了这颗系外行星的发现,并命名为少卫增八Ab(Gamma Cephei Ab)。

HD 114762 b想象图

HD 114762 b想象图

系外行星的首次发现

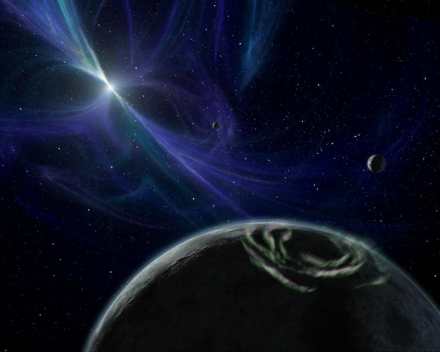

脉冲星PSR B1257+12与其系外行星想象图

脉冲星PSR B1257+12与其系外行星想象图

飞马座51b想象图

飞马座51b想象图

由于围绕类太阳恒星公转的系外行星的划时代意义的发现,米歇尔·马约尔与迪迪埃·奎洛兹两人和美国普林斯顿大学的宇宙学家詹姆斯·皮布尔斯(James Peebles)一起分享了2019年度诺贝尔物理学奖。这一发现于天文学掀起了一场革命,而诺贝尔奖的颁奖词同样写道:“他们的发现永远改变了我们对世界的认知。”

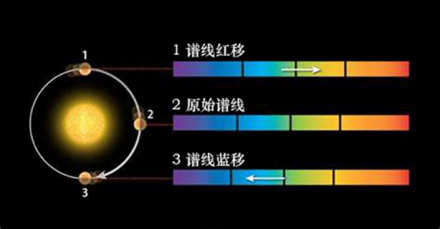

视向速度法

视向速度法(Radial Velocities,简称RV)是利用多普勒效应,通过观测行星与恒星相互绕转导致的恒星光谱的周期性变化来探测系外行星的方法。在开普勒太空望远镜升空之前,这是最具成效的确认系外行星的方法,第一颗围绕类太阳恒星运转的系外行星飞马座51b便是由该方法发现的。

视向速度法

在行星系统中,行星和恒星围绕公共质心做圆周运动。这导致在地球上的观测者看来,恒星有的时候朝向我们运动,有的时候背离我们运动。由于光的多普勒效应,恒星相向运动时,其光谱会发生蓝移;恒星相背运动时,其光谱会发生红移。恒星光谱的周期性变化也对应了系外行星的公转周期。根据谱线红移或蓝移的程度,我们就可以推测出恒星的视向速度变化,从而发现系外行星并估计其质量。 在行星质量远小于恒星质量时,我们可以推导出视向速度现代视向速度光谱仪已经能达到大约1m/s的精度,例如智利拉西拉天文台(隶属欧洲南方天文台)3.6米望远镜安装的高精度径向速度行星搜索仪(HARPS)%20。以太阳为例,地球距离太阳1AU,对日视向速度贡献为0.09%20m/s;木星距太阳5.20AU,对日视向速度贡献为12.7%20m/s。%20因此假设存在另一个遥远的太阳系,我们可以发现木星但不足以发现地球。

截止2020年11月,我们已经通过视向速度法发现了900余颗系外行星。%20其中有较大贡献的有前文提到的HARPS,盎格鲁-澳大利亚行星搜索项目(AAPS),基于高级光纤阶梯光栅(AFOE)的自动行星探测器(APF)等等。正在筹备的ESPRESSO项目,其预计的视向速度测量精度为0.10m/s;还有CODEX项目,其预计的视向速度测量精度为0.02m/s%20,因此我们可以展望发现更多的类地行星和超级地球。

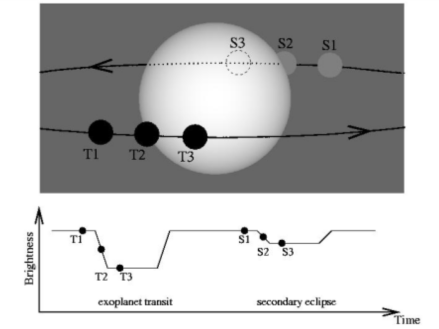

掩星法

掩星法(Transit%20Photometry),又称凌日法、凌星法,通过观测系外行星在视向上横穿恒星表面时,恒星光度发生的细微变化来确定系外行星的存在。首颗利用掩星法发现的系外行星是HD%20209458b,一颗于1999年发现的热木星。%20随着开普勒太空望远镜的升空,掩星法成为了发现系外行星数量最多的方法。

通过观测目标恒星光度的细微变化,我们可以从光变曲线中发现系外行星的蛛丝马迹。在视线方向上,当系外行星穿过恒星表面时,恒星的光度就会有一个微弱的下降,在光变曲线上形成一个“凹槽”。%20这一原理即为掩食的原理。就像日食发生时,月球遮住了来自太阳的光线,抑或是发生金星凌日时,我们可以在日面上看到一个小黑点。只不过利用掩星法发现系外行星时,这一微小的光度变化不足以肉眼观测,而需要精度很高的天文设备。

掩星法示意图

掩星法示意图

天体测量法

天体测量法(Astrometry)是利用天体力学和天体测量学的方法来发现系外行星。这一方法历史十分悠久,从古希腊的观测到开普勒牛顿,天体测量法取得了长足的发展。该方法的用途也十分广泛,笔尖上的行星——海王星的发现便归功于该方法。

在行星系统中,行星和恒星围绕公共质心做圆周运动。这使得在地球上的观测者看来,恒星的轨迹并不是一条直线,而是在行星引力影响下“波浪式前进”。通过对恒星位置和速度的长时间观测,我们可以利用天体测量法计算出影响其运行的行星的参数,包括质量,公转周期,轨道倾角,偏心率等等。

但是,本身其它恒星就离我们很远,其自行以角秒来计。即使是自行最大的巴纳德星,其自行仅10.3角秒/年,况且巴纳德星仅距地球6光年。更不用说那些离我们更远的恒星。因而天体测量法对观测精度的要求极为苛刻,而且只能发现那些公转周期长,质量大,且离地球较近的系外行星。

系外行星与母星自行示意图

系外行星与母星自行示意图

直接成像法

顾名思义,直接成像法(Direct Imaging)就是直接对系外行星进行成像。

对一般的主序星而言,利用斯特潘-波尔兹曼定律和维恩位移定律,计算其热辐射主要集中在近红外到紫外波段,峰值在可见光到紫外波段之间。而系外行星并没有充足且稳定的能量来源,一般温度较低,热辐射主要集中区域和峰值均在红外波段。因此在系外行星辐射通量较大的情况下,我们完全可以观测红外波段而将两者区分开来。另外,系外行星需要离母星足够远,在地球上的观测者看来至少要达到望远镜的分辨极限

另一方面,观测对仪器的要求也较高,需要日冕仪来阻挡来自恒星的光,并且观测系统需要维持较低的温度减少产生红外辐射。另外,对地基天文望远镜而言,大约在300K的背景辐射(来自大气和大地)也会对观测产生较大的影响。%20

我们一般利用直接成像法来搜寻温度在600-2000K之间的年轻的类木行星,其热辐射峰值波长在1.4-4.8μm之间。这样的行星一般离母星较远而可以分辨出来,并且它们的表面积大,辐射通量也足够大,可以在近红外到中红外波段进行观测。另外,对地球上的观测者而言,系外行星与母星之间的距离需要在0.1-0.3角秒以上。这大约是距离地球30秒差距处,系外行星距离母星3-9天文单位。%20

系外行星直接成像法

第一颗直接成像法探测到的系外行星是2M1207b,于2004年被甚大望远镜(VLT)发现。 截至2020年11月,以直接成像法发现的系外行星也有100余颗,其中大部分是数十倍木星质量的巨型行星。 美国国家航空航天局的哈勃空间望远镜、夏威夷的凯克天文台以及欧洲南方天文台位于智利等几个地区的望远镜阵列均有参与直接成像法对系外行星的搜寻。微引力透镜法

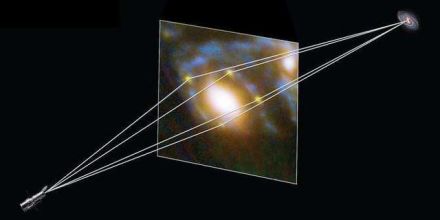

微引力透镜法(Gravitational Microlensing)同样是测量恒星光度变化来探测系外行星的一种方法,但其原理与掩星法并不相同。

微引力透镜法

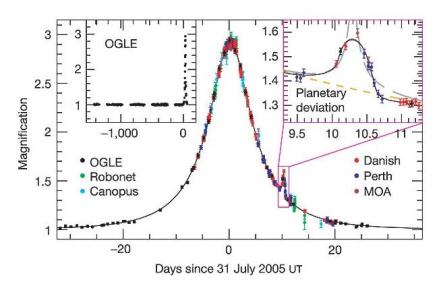

引力透镜是爱因斯坦广义相对论预言的一种光学效应。由于时空在大质量天体附近会发生畸变,光线在经过大质量天体附近时发生弯曲。如果在观测者到光源的直线上有一个大质量的天体,则观测者会看到由于光线弯曲而形成的一个或多个像,这种现象称之为引力透镜现象。如果前景的天体质量较小,光线的偏转也很小,这时产生的多个像将难以区分,视觉效果就是背景恒星的光度有明显的加强。当前景恒星带着系外行星恰好穿过某一背景恒星时,背景恒星的光度会有所增长,在光变曲线上产生一个峰。系外行星的质量相对前景恒星较小,产生的峰也会比较小,但仍可以观测原先光变曲线的某个位置上又叠加了一个更小的峰。我们便可以通过光变曲线产生的二级峰来确定是否有系外行星。 系外行星OGLE-2005-390L b的微引力透镜光变曲线

系外行星OGLE-2005-390L b的微引力透镜光变曲线

1991-1992年间,天文学家首次提出可以采用微引力透镜法来探测系外行星。 但直到2002年,波兰的天文学家才开发出一种可行的技术, 之后2004年第一次利用微引力透镜法探测到了系外行星。 图示为2005年利用微引力透镜法发现的一颗系外行星OGLE-2005-390L b的光变曲线。 截止2020年11月,利用该方法发现的系外行星数量已经达到了100余颗。

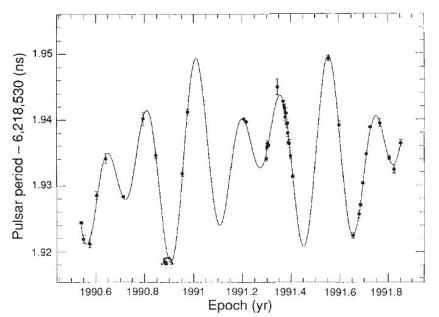

计时法

计时法(Timing)是观测一些固定周期的扰动来探测系外行星,一般分为脉冲星计时法(Pulsar Timing)、脉动变星计时法(Stellar Pulsations Timing)和凌星计时法(Transit Timing)三种。截至2020年11月,利用计时法发现的系外行星有40余颗。

脉冲星PSR B1257+12的脉冲周期变化图

脉冲星PSR B1257+12的脉冲周期变化图

脉动变星计时法用于对脉动变星附近的系外行星观测。脉动变星是一类特殊的恒星,它们会发生周期性的膨胀与收缩。类似脉冲星计时法,脉动变星周围存在系外行星时,行星的拖曳同样会对母星的脉动周期形成调制,从而使得我们可以探测到系外行星。 2007年,利用脉动变星计时法发现了首颗系外行星V391 Pegasi b。

TDV发现的系外行星想象图

TDV发现的系外行星想象图

其它方法

另外,还有一些不太常用的系外行星探测法,比如相对论光变法(Relativistic Beaming) ,偏振法(Polarimetry) ,射电观测法(Radio Observation) ,反射/发射光调制法(Reflection/Emission Modulations) 等等。当然,这些方法发现的系外行星很少,而且有的方法还是理论阶段。

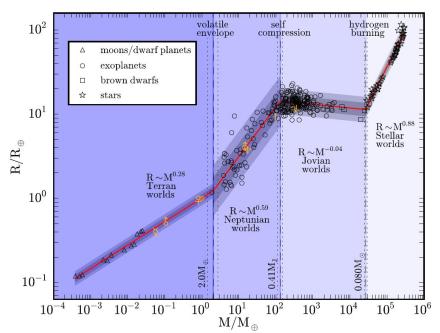

恒星和不同类型行星的质量-半径对数关系图

恒星和不同类型行星的质量-半径对数关系图

类地行星主要由岩石、金属、硅酸盐组成,拥有固体表面和类似的内部结构。 其表面常带有构造和火山,内部都发生了分异,形成了核、幔、壳的圈层结构。

类木行星的成分与太阳类似,主要是氢和氦,且外表面的氢和氦以气体的形式存在。类木行星不一定拥有一个固态表面,其大气直接过渡到液体表面。类木行星一般有一个岩石或岩石-冰组成的内核 (甚至没有岩质内核) ,之外是金属氢-氦中间层,外层是分子氢和氦。

类海王星与类木行星比较相似,但主要成分是冰物质(水,甲烷,氨等,即一些较重的元素,例如氧,碳,氮等),而不再是氢和氦。 其内部可能有一个固态或液态的岩石-冰核,之外是冰幔(液态冰物质),外层是分子氢和氦但含有较多的冰物质。

超级地球

超级地球是迄今为止发现数量最多的系外行星,其质量在地球到海王星之间,典型的轨道周期小于100天。 超级地球的定义仅跟系外行星质量相关,一般可能是类地行星或气态壳层包裹的岩石内核。而且即使是由岩石构成,也有可能是被星风剥蚀了气态壳层的内核。

超级地球

超级地球

围绕一颗K型主序星运转

行星年龄在50-80亿年间

不超过地球质量的1.5倍,尺寸大约比地球大10%

平均温度比地球高5℃

大气湿润且含有25-30%氧气,其余部分主要是化学性质不活泼的气体(例如氮气)

海陆分布合理,存在大量浅滩和海岛

在适当的距离(10-100该行星半径处)有大卫星(1-10%该行星质量)

具有板块构造或类似的地质/地球化学循环机制,且有一个强大的保护磁场

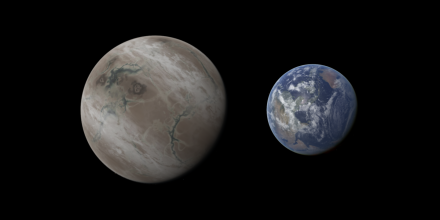

开普勒452b和地球对比图

开普勒452b和地球对比图

热木星

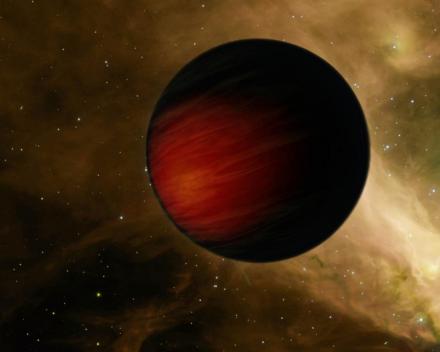

热木星想象图

热木星是一类的距离母星十分接近,质量接近木星的气态行星。 通过掩星法和视向速度法,我们已经发现了成百上千颗的热木星。它们的质量一般在0.36-11.8个木星质量之间,公转周期在1.3-111天之间。 大多数热木星的公转轨道偏心率较低,这可能是由于它们的轨道距恒星很近,受到恒星强大的潮汐摄动的影响。同样由于潮汐力的作用,热木星通常处于潮汐锁定状态,即永远以固定的一面朝向母星。 对热木星的观测表面其拥有一个烟云密布的大气,其光学散射效果较强,有明显的垂直分层结构。由于距离母星很近,热木星的表面温度非常高。 同时,来自恒星的星风将会剥离热木星的表层大气,使其质量不断损失。热木星的发现对于行星的形成学说提出了严峻的挑战。根据以往的理论,像这种大质量的气态巨星只有可能形成于吸积盘中离母星较远的地方,那里才有充足的气体、尘埃和冰物质,能快速形成核心并不断吸积气体,形成气态巨星。主流对热木星成因的解释是迁移学说。该学说认为,热木星和其它气态巨星一样形成于霜线之外,但它在后期的演化过程中规带向内迁移到离恒星很近的地方,最终形成稳定的短周期轨道。 另一种解释是热木星的形成与气态巨星无关,而是由超级地球吸积气体而成。

热海王星

Gliese 436 b想象图

Gliese 436 b想象图

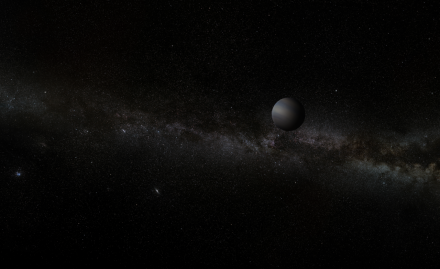

流浪行星

流浪行星想象图

流浪行星想象图

迄今我们探测流浪行星最行之有效的方法就是微引力透镜法。2011年,日本和新西兰的天文学家通过微引力透镜法估计银河系内的流浪行星数量或将是恒星数量的两倍,即2000多亿颗。 但由于观测方法的偶然性,我们实际观测到的流浪行星数量只有区区数十颗。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。