-

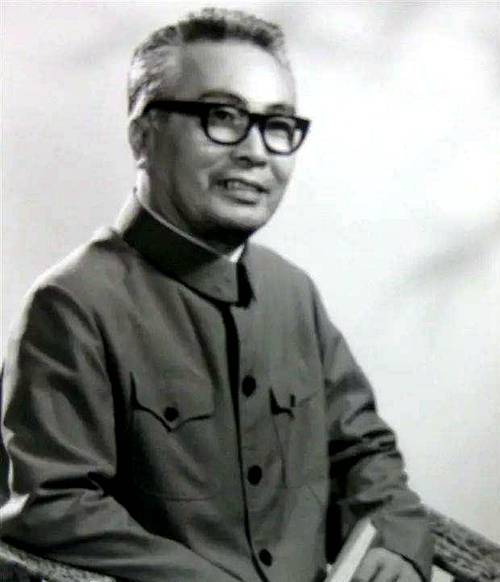

李和曾 编辑

李和曾(1921年一2001年),籍贯北京市,毕业于中华戏曲专科学校,中国戏曲艺术家、京剧大师。他出生在一个贫苦职员家庭,9岁考入中华戏曲专科学校,初学刀马旦、武生,并为程砚秋先生配演娃娃生。此后为京剧“高派”创始人、著名艺术家高庆奎先生所器重、培养,专工京剧老生。1939年,他出科后不久,正式拜高庆奎先生为师。

中文名:李和曾

国籍:中国

民族:汉族

籍贯:北京

出生日期:1921年

逝世日期:2001年

毕业院校:中华戏曲专科学校

职业:戏曲艺术家

主要成就:京剧艺术

代表作品:《逍遥津》、《哭秦庭》、《赠绨袍》、《脂粉计》、《辕门斩子》等

性别:男

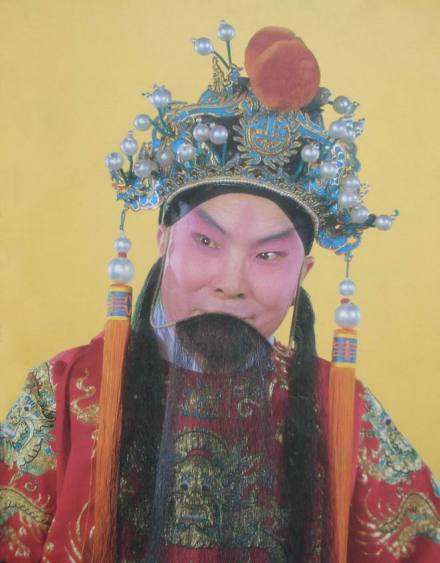

李和曾在《哭灵牌》中饰刘备

李和曾在《哭灵牌》中饰刘备

建国后,他任戏曲改进局京剧实验一团副团长。1954年同李少春、袁世海等赴港澳、印度、印尼、缅甸等地区演出,均获好评。1955年1月,中国京剧院正式成立,李和曾任二团副团长(后为团长)。1956年随梅兰芳先生到日本演出访问,以后还曾到英国、苏联、东欧各国演出。

1961年又拜周信芳先生为师,在表演艺术上得到了新的提高。

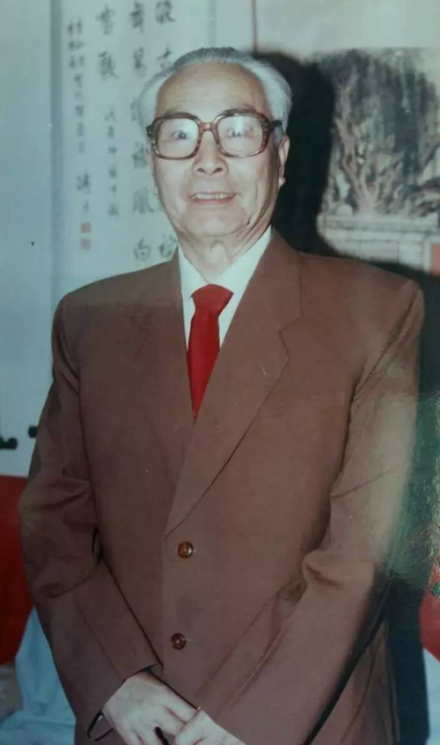

李和曾

李和曾

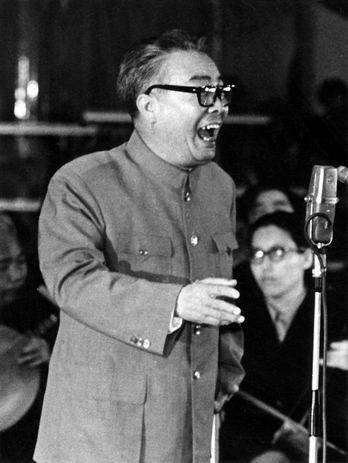

李和曾有一条好嗓子,高、厚、宽、亮,音色别具一格,直到八十年代初,花甲之年,仍然是满宫满调。《逍遥津》剧中,一句"父子们在宫院伤心落泪",唱的高下起伏、波澜跌宕、大气磅礴、动人心弦,将汉献帝一腔的悲愤倾吐的淋漓尽致。李和曾在新中国成立后演出了许多剧目都有所创造,在推陈出新方面,做了许多尝试,夸张、奔放、激越、委婉等一系列的成熟的、富有特色的演唱技巧,发挥了"高派"擅长演悲剧的特长。

李和曾

李和曾

主要亲属:他的妻子是著名评剧表演艺术家李忆兰。

1949年7月2日,农历己丑年六月初七日:第一次中华全国文学艺术工作者代表大会召开

第一次中华全国文学艺术工作者代表大会在北平召开。戏曲界梅兰芳、周信芳、李少春、程砚秋、李和曾等参加。

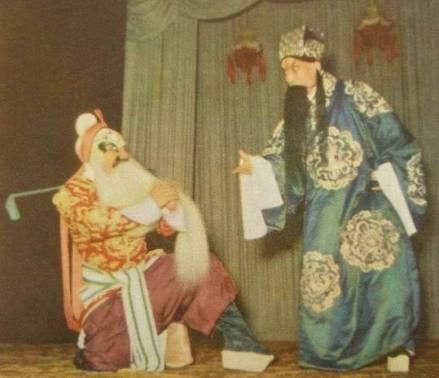

李和曾在《将相和》中饰蔺相如

李和曾在《将相和》中饰蔺相如

中国戏曲改进会发起人大会

1949年7月28日,农历己丑年七月初三日,9时:中国戏曲改进会发起人大会举行

中国戏曲改进会发起人大会在北京饭店举行。

会场悬有毛主席和朱总司令的题词:“推陈出新”、“开展平剧改革运动”,指示了戏曲界当前的任务。到会者发起人百余人。由欧阳予倩主席,他说明召开这个大会是接受了文代大会的指示,来完成改革戏曲的任务。接着由全国文联主席郭沫若讲话,他说:在中国,旧戏曲的改进是一件很重要的事,因为戏曲在群众中有广泛的影响,它是土生土长的民族形式,一种综合的艺术,是很重要的社会教育工具之一。在这个崭新的人民自己的时代,不仅旧戏曲要改进,一切旧文艺都要改进,连同我们自己也要改造,应该坚决走向彻底为人民服务的方向。改进戏曲,不仅是改进戏曲本身,而是为了改进社会,改造人民的旧思想。戏曲工作者首先要努力进行自我教育,从思想上改造自己,才能帮助教育别人,完成戏曲改革的任务。最后,他并就《霸王别姬》、《三岔口》两戏提出改进的意见。

李和曾

李和曾

李和曾

李和曾

中国京剧院成立

1955年1月10日,农历甲午年十二月十七日:中国京剧院成立

李和曾

李和曾

中国京剧院组建的访日京剧代表团在东京歌舞伎座演出第一场。

演出剧目

《将相和》(袁世海饰廉颇,李和曾饰蔺相如)

《拾玉镯》(江新蓉饰孙玉姣,江世玉饰傅朋)

《三岔口》(李少春饰任堂惠,谷春章饰刘利华)

《贵妃醉酒》(梅兰芳饰杨玉环,姜妙香饰裴力士,孙盛武饰高力士)

救济日本广岛原子弹受难者及战争中孤儿义演

1956年7月12日,农历丙申年六月初五日:中国京剧院首次赴日本代表团举办救济日本广岛原子弹受难者及战争中的孤儿义演

中国京剧院组建的访日京剧代表团在广岛与朝日新闻社联合举办救济日本广岛原子弹受难者及战争中的孤儿义演。在日本最大剧场国际剧场上演,日夜两场,两场观众达一万一千多人,因剧场只有四千多个座位,每场都有一千多人买站票,影响很大。

演出剧目

日场

《闹天宫》(李少春)

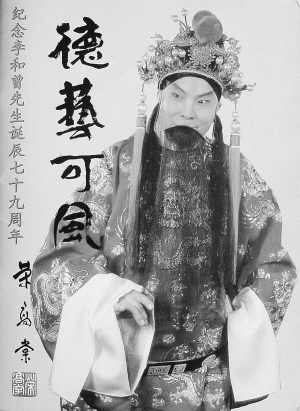

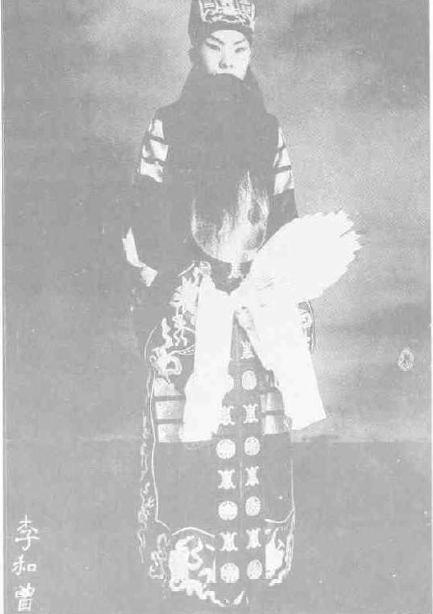

李和曾之孔明

李和曾之孔明

夜场

《除三害》(李和曾,袁世海)

《三岔口》(李少春,谷春章)

《拾玉镯》(江新蓉,江世玉)

《雁荡山》(王鸣仲)

《贵妃醉酒》(梅兰芳,姜妙香,孙盛武)

成立“北京市京剧工作者联合会”义演

1956年9月1日,农历丙申年七月廿七日:北京市京剧界为成立“北京市京剧工作者联合会”举行义演第一天

北京市京剧界为成立“北京市京剧工作者联合会”在北京市中山公园音乐堂举行筹款义演。本场大合作戏集中了在京的许多著名演员,盛况空前,反响热烈。演出戏票每张最高价为人民币三元。

演出剧目

《八蜡庙》(李万春饰褚彪,孙毓堃、马崇仁分饰费德功,黄元庆、谭元寿、姜铁麟分饰黄天霸,钱宝森饰关泰,郝寿臣饰金大力,筱翠花饰张妈,李小春饰贺仁杰,梁益鸣饰施公,李韵秋饰张桂兰,马长礼饰秦义成)

《锁五龙》(裘盛戎饰单雄信,闵兆华饰李世民,高宝贤饰徐绩,刘雪涛饰罗成,慈少泉饰程咬金)

《四郎探母》(李和曾、奚啸伯、陈少霖、谭富英、马连良分饰杨延辉,张君秋、吴素秋分饰铁镜公主,尚小云饰萧太后,李多奎饰佘太君,姜妙香饰杨宗保,萧长华饰二国舅,马富禄饰大国舅,马盛龙饰杨延昭,李砚秀饰孟金榜)

长安大戏院1957年11月29日演出

1957年11月29日,农历丁酉年十月初八日:长安大戏院1957年11月29日演出

本日长安戏院由中国京剧院三团演出京剧。

演出剧目

《雁荡山》(王鸣仲饰孟海公,刘元汉饰贺天龙,刘斌升饰号兵)

李和曾

李和曾

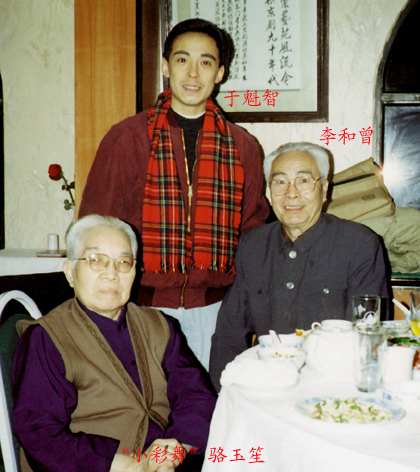

收徒

李和曾

李和曾

在中国戏剧家协会组织的拜师会上,周信芳在北京收了四名徒弟,他们是:中国京剧院一团的李少春、中国京剧院二团的李和曾、云南京剧院的徐敏初和江苏常州京剧团的明毓琨。他们都是当时已经取得一定成就的演员。特别值得一提的是,按照京剧传承的说法,周信芳当时收下的这四名弟子早已是各有门派的。因此,周信芳的这次收徒在梨园行就更有不同以往的意义。

梅兰芳逝世一周年纪念活动

1962年8月8日,农历壬寅年七月初九日:北京举办梅兰芳逝世一周年纪念活动

梅兰芳逝世一周年纪念演出于8月8日起至11月在人民剧场举办四场,马彦祥等观摩演出。

其中谭富英不顾身体有病,参加演出,与梅葆玖、李金泉合演《大登殿》作为当晚的大轴。谭富英没有因为自己体弱而降低要求,而是尽最大之力超常发挥,唱腔高亢嘹亮,观众听得解渴过瘾,观众席掌声雷动,后台侧幕人头攒动,都在惊叹这位疗病中的艺术家的高超技艺。这场演出也成了他告别广大观众的最后公演。

8月8日,中国剧协举行由田汉主持的梅兰芳逝世一周年纪念座谈会。会上,马彦祥就梅兰芳之所以能取得高度的艺术成就,以及他一生中对祖国的戏曲事业所做巨大贡献发了言;出席座谈会的还有齐燕铭、老舍、阿英、姜妙香等。

李和曾在《斩马谡》中饰诸葛亮

李和曾在《斩马谡》中饰诸葛亮

中国京剧院二团1963年赴沪演出

1963年9月30日,农历癸卯年八月十三日:中国京剧院二团1963年赴沪演出

中国京剧院二团在中国大戏院公演,主要演员有李和曾、张云溪、张春华、江新蓉、高玉倩等。

纪念梅兰芳逝世二十周年演出第二场

1981年8月25日,农历辛酉年七月廿六日,19时:北京举办纪念梅兰芳逝世二十周年演出第二场

文化部在北京举行梅兰芳逝世二十周年纪念演出,演于人民剧场。

演出剧目

《红鬃烈马》(《武家坡》:沈小梅,梅葆玥;《进寒窑》:高玉倩,梅葆玥;《算军粮》:高玉倩,梅葆玥,李金泉,石玉明,赵永泉,张元智;《银空山》:陈永玲,黄世骧,董维贤;《大登殿》:梅葆玖,陈永玲,李和曾,李金泉,方荣慈,罗世保)

中国京剧院二团1982年赴沪演出

李和曾

李和曾

中国京剧院二团赴沪演出,在劳动剧场公演。主要演员有李和曾、张云溪、李世济、张春华、景荣庆、高玉倩。张云溪举行告别舞台演出,与张春华合演《三岔口》。

纪念喜(富)连成科班创立八十周年大会

1984年12月20日,农历甲子年闰十月廿八日,上午:纪念喜(富)连成科班创立八十周年大会举办

纪念喜(富)连成科班创立八十周年大会在新侨饭店大宴会厅举办。来宾有时任国务院副总理的姚依林同志以及荣高棠、马彦祥、张君秋、俞林、任桂林、张东川、冯牧、李洪春、李和曾、李万春、吴素秋、刘厚生、白登云和富连成科班的各班的毕业生高盛麟、袁世海、孙盛云、高盛虹、刘盛通、刘元彤、殷元和等等。筹委会人员全都到场。还有在京和外埠来京的富社弟子及各界朋友二百余人,大家围桌而坐,共叙富社今昔,感慨万千,谈笑风生,盛况空前。大会由张君秋先生主持,叶龙章在大会上首先做了发言。

赈灾晚会

1991年华东大水灾的时候,CCTV举办了赈灾晚会,李和曾由夫人搀扶着在台上唱了一小段《逍遥津》,依然满宫满调,得到满堂喝彩。别的演员都是便装清唱,他则化妆并穿上行头彩唱,唱了一小段以后,可能他夫人怕他身体受不了,拉拉他的袖子示意,于是李和曾停下来,在全场的掌声中由夫人搀扶下场。这一幕真令人感动,我一直记忆在心。在此向李和曾及夫人表示敬意,你们的艺术和品德将永存戏迷的心中。

李和曾继承了高派艺术,发展了高派艺术。他的代表剧目有《逍遥津》《哭秦庭》《赠绨袍》《胭粉计》《辕门斩子》《斩黄袍》《斩马谡》《李陵碑》等。演出的新编剧目有《朱仙镇》《彝陵之战》《三打祝家庄》《生死牌》《摘星楼》《孙安动本》《智斩鲁斋郎》《闯王旗》和现代戏《白云红旗》《节振国》等。弟子有辛宝达等。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。