-

首都博物馆 编辑

首都博物馆,简称首博,位于北京市西城区复兴门外大街16号。集收藏、展览、研究、考古、公共教育、文化交流于一体的博物馆,占地面积24800平方米,总建筑面积63390平方米,分地下二层,地上五层,是北京地区大型综合性博物馆,属中国省市级综合性博物馆。

2006年5月18日,首都博物馆新馆正式开馆,馆内文物类型有青铜器、陶瓷器、佛造像等。截至2019年末,首都博物馆馆内藏品达124808件/套,其中珍贵文物达63170件/套。 2008年2月,首都博物馆被评为国家一级博物馆。

2023年10月7日起,首都博物馆因基本陈列改造闭馆;2024年2月,首都博物馆焕新亮相,经过改造提升后,首都博物馆的基本陈列以该馆历年的收藏品和北京地区新出土的文物等为基础,吸收历史、考古以及相关学科的最新研究成果,借鉴海内外博物馆的有益经验,旨在更好地展现北京的历史文化底蕴。

中文名:首都博物馆

外文名:Capital Museum

地理位置:北京市西城区复兴门外大街16号

占地面积:24800 m²

类别:综合性博物馆

开放时间:周二至周日9:00—17:00(16:00停止入馆),周一闭馆(法定节假日除外)

门票价格:免费参观,预约入馆

馆藏精品:释迦牟尼佛像、青釉辟邪、三羊铜罍等

总建筑面积:63390平方米

博物馆级别:国家一级博物馆

藏品数量:124808件/套(截至2019年末)

珍贵文物:63170件/套(截至2019年末)

1953年,首都博物馆开始筹备,馆址位于北京市国子监街孔庙内。

1981年10月,首都博物馆正式对外开放。

首都博物馆

首都博物馆

2001年,首都博物馆新馆建设项目的立项经国家发改委报国务院批准实施;同年12月,首都博物馆新馆正式奠基兴建。

2005年12月,首都博物馆新馆开始试运行。

2006年5月18日,首都博物馆新馆正式开馆。

2020年11月7日,首都博物馆龙山分馆揭牌成立。

2022年12月6日起,由于馆内展陈改造,首都博物馆暂停对外开放。

2022年12月20日起,首都博物馆恢复开放,由于馆内展陈改造,仅开放“燕地青铜艺术精品展”“古代玉器艺术精品展”“北京古代佛塔文物展”。

2023年3月,被北京市文物局指定为本市常态化公益性文物鉴定咨询服务机构。

2023年7月12日,中国首个奥林匹克电子竞技奖杯入藏首都博物馆。

2023年12月27日,首都博物馆东馆(北京大运河博物馆)正式开放。

首都博物馆

首都博物馆

综述

首都博物馆新馆占地面积24800平方米,总建筑面积63390平方米,分地下二层,地上五层,北部设计了绿色文化广场,东部设计了下沉式竹林庭院。建筑物(地面以上)东西长152 米、南北宽66米左右,建筑高度41米。建筑外形主要由矩形围合结构、椭圆形外立面和金属屋顶三部分组成。建筑内部分为三栋独立的建筑,即:矩形展馆,椭圆形专题展馆,条形的办公科研楼,三者之间的空间则为中央大厅和室内竹林庭院。中央礼仪大厅面积2000余平方米、高度34米,其装饰中国文化特征突出、现代气息浓郁;馆内不同类型展厅相对独立,便于观众参观、缩短参观路线,还便于安防管理。3000余平方米的临时展厅为中国国内、国际文化艺术交流提供了的展示平台。多功能会议厅具有多语种同声传译、数字电影播放、会议表决系统、会议厅专用网站等设施;数字放映厅有超宽视角弧形银幕,可播放高清晰数字影片。

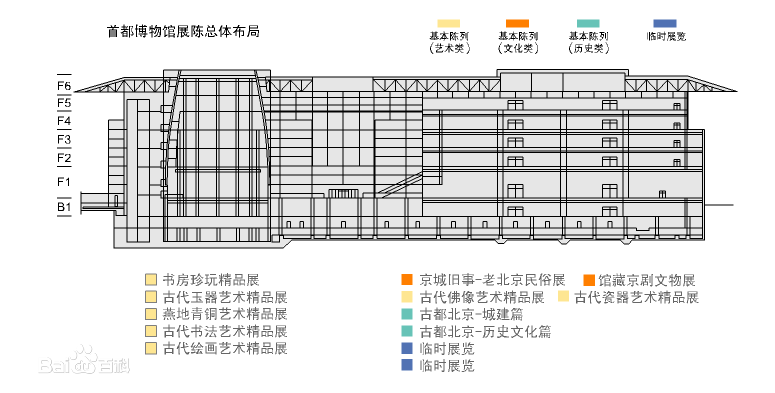

首都博物馆展陈总体布局

首都博物馆展陈总体布局

展厅

综述

首都博物馆的定位决定了首都博物馆展览的构成:基本陈列、精品陈列和临时展览,展览共展出馆藏文物5622件。

基本陈列

首都博物馆基本陈列有《古都北京·历史文化篇》《京城旧事——老北京民俗展》。《古都北京·历史文化篇》是首都博物馆展陈的核心,表现了北京文化及不断递升的都城发展史。

京城旧事·老北京民俗展 该展览主题是“胡同人家”,通过展示胡同邻里的婚育、节庆等活动,表现清末、民初老北京人的生活习俗和各种礼仪。 “京城旧事——老北京民俗展”以北京建都八百多年的皇城为背景,定形于清末年至民国年间,采用最具北京民俗特色的元素符号——胡同和四合院来反映展览的主题。将最贴近生活的人生礼俗,巧妙地浓缩在老北京的一户“胡同人家”,以一位“老北京”的回忆自述,串连起人生礼俗的种种事项,别具匠心。展览采用了戏剧化的表现手法,将文物作为道具,将胡同、商业街、四合院及大幅场景画、投影短篇作为舞台,强化了文化的生态性,使民俗事项的表现历历在目、清晰亲切。 |

|

古都北京·历史文化篇 该展览以深厚的北京文化为主线,以时代演进为顺序,展现了北京从原始聚落到形成城市,从北中国的政治中心跃升为统一的多民族封建国家的都城、人民共和国首都的历史进程。 “古都北京·历史文化篇”与“古都北京·城建篇”共同构成了首都博物馆的基本陈列,形成了首都博物馆展陈的灵魂。“古都北京·历史文化篇”的展陈内容分为“北京历史文化”与“世界文明概览”两部分,分别位于展线的内圈(展柜)与外圈(展厅四壁)。 |

|

专题、艺术陈列

首都博物馆精品陈列有《北京古代佛塔文物展》《古代瓷器艺术精品展》《燕地青铜艺术精品展》《古代书法艺术精品展》《古代绘画艺术精品展》《古代玉器艺术精品展》《古代佛教艺术精品展》。这六个馆藏精品展览和《京城旧事——老北京民俗展》是对北京文化展现的补充和深化。

千年宝藏 盛世重光—北京古代佛塔文物展 该展览遴选出北京古代遗存的部分佛塔文物进行展出,以期展现古都北京深厚的佛教文化底蕴、独特的佛教文化风貌,以及建筑、雕塑和各种工艺等发展水平。 |

|

古代瓷器艺术精品展 该展览充分展示了北京各历史时期出土及传世瓷器精品,反映了我国古代陶瓷发展史各阶段及当时北京历史的发展轨迹,集中体现了中华瑰宝——中国古代瓷器艺术的历史风貌。 |

|

古代佛像艺术精品展 该展览全面、系统地展示了我国汉藏佛像艺术的历史风貌及北京地区佛教文化的丰厚底蕴。通过这个展览,让观众亲眼目睹佛像艺术在我国汉族、藏族地区发展、演变的脉络和形成的不同的文化艺术风貌;欣赏佛像艺术表现的中华文化特有的品格和艺术神韵;了解佛像艺术蕴藏的丰富的历史文化内涵和与我国古代社会政治、经济、文化及人们审美观念的密切关系。展览分为汉传佛像艺术和藏传佛像艺术,共展出佛像262尊,种类齐全,造型各异,风格多样,其中大部分佛像是首次向公众展示的馆藏珍品。 |

|

古代玉器艺术精品展 该展览从展现北京玉器文化的角度出发,反映了北京地区的玉器发展史和艺术特色。展品中有大量的王公贵族墓出土的玉器,以及带有皇帝年款及刻有御制诗文的玉器,设置了“中国古代主要玉材一览表”、部分玉器使用示意图,设计分为静态展区、动态展区。 |

|

燕地青铜艺术精品展 该展览以中原文化与北方草原文化青铜器的对比、西周与东周青铜器的对比作为贯穿展览的两条轴线,通过展示北京地区独特的青铜文化面貌,将北京地区在中国古代民族融合、文化交流的历史地位呈现出来,展示了北京地区青铜器多元文化并存的特征。 “燕地青铜艺术精品展”以反映燕国青铜器文化面貌为主线,从铸造技术、造型、纹饰诸方面展示北京最早的青铜艺术。展览分为两部分,共展出文物132组件。从精巧的铸造技术、奇特生动的造型、精美的纹饰等方面展示北京地区古代灿烂的青铜艺术和古代工匠们高超精湛的技艺。 |

|

首都博物馆的建筑设计理念是“以人为本,以文物为本,为社会服务”,强调“过去与未来、历史与现代、艺术与自然的和谐统一”。

首都博物馆本身是一座融古典美和现代美于一体的建筑艺术品,既具有民族特色,又呈现出现代感。巨大的屋盖继承了中国传统建筑深远挑檐;通长的石质幕墙象征着中国古代城墙;广场起坡传承古代高台建筑风格;在大厅北门外地面上镶嵌清代丹陛,大厅内有明代牌楼,体现出中国传统建筑平面中心轴线特点;椭圆形的青铜展馆斜出墙面寓意古代文物破土而出。

首都博物馆青铜、木材与砖石的运用显示了一种历史的久远。北广场和大堂地面所用石材,产于自古以来为营造北京城供应石材的房山地区;方形展厅的外装饰,采用北京常见的榆木;椭圆形展厅的外装饰,采用青铜材料,并饰以北京出土的西周时期青铜器的纹样。钢结构棚顶、玻璃幕墙等表现出北京有力的时代步伐,高大空间和通透的视觉效果顺应了当代建筑的国际流行趋势。

首都博物馆新馆建筑内部分为三栋独立的建筑,自然光的利用、中式牌楼、翠竹庭院、流水,为观众营造了一个兼具人文、自然情调的环境。

综述

馆内藏品

馆内藏品

首都博物馆馆内文物类型有青铜器、陶瓷器、佛造像、玉器、金银器、钱币、书法、绘画、织绣、文玩等。截至2019年末,首都博物馆馆内藏品达124808件/套,其中珍贵文物达63170件/套。

文物捐赠

截至2020年,有许多单位及个人向首都博物馆捐赠有珍贵文物。其中北京市工商业联合会无偿捐赠给首都博物馆名家书画作品共计26件,其中以近现代书画家作品为主,包括吴昌硕、徐悲鸿、黄宾虹等名家作品,亦有少量清代和当代书画家作品;北京火柴厂向首都博物馆捐赠了大批记载着北京近代历史上轻工业发展历程的档案和实物,包括:高档火柴实物样品518件套、火花册40册、火花文字资料3卷等;马连良之子——马崇仁先生向首都博物馆捐赠马连良先生生前所用戏装、剧本等珍贵京剧文物;魏杞女士向首都博物馆捐赠一批家传的民国老照片,内容多为20世纪20年代各平民补习学校、小学校的师生合影,对研究北京教育史及学校沿革有一定的参考价值;索大鸣先生向首都博物馆捐赠老北京街门、路牌、门牌、琉璃冰箱(清末)等大量记录老北京旧时风貌的文物实物;高德望先生向首都博物馆捐赠近两千张老戏单、节目单、海报,他多年来收集的这些纸质文物体现了新中国文化建设的成就和文化市场的沉浮发展;西交民巷社区居委会向首都博物馆捐赠了一批2015年 “纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”天安门阅兵式的相关文物,包括:用手机拍摄素材后剪辑而成的《我们参与的九三预演》短片、阅兵活动纪念证书、纪念封等重要的活动见证物。

馆藏精品

青铜器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

名称 | 简介 | 图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

三羊铜罍 | 商中期,通高27厘米,口径20厘米。1977年平谷刘家河出土。敛口,口沿外折,方唇,颈粗短,折肩,深腹,高圈足。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

见簋 | 西周早期,通高16厘米,口径19.8厘米。首都博物馆征集。侈口,颈微束,鼓腹,两侧各置一半环形兽首耳,耳下有小钩珥,圈足有阶。口沿下两兽首耳间各置对称突起的兽耳,其两侧分别以兽首、两耳为轴的鼻、额组成四组兽面纹,圈足饰一周兽面纹。腹内底铸有铭文“见作宝尊”4字。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

人形足双耳洗 | 汉,通高14.5厘米,口径27厘米。首都博物馆藏。此洗为深盆形,敞口,唇微卷,下腹收敛,腹两端各饰一兽首衔环,平底,腹下有三人形象。三人均圆目,大口,作直立状,双手叉腰,赤上身,仅下部着短裙,以头肩承负洗腹。腹部饰一组凸弦纹。洗为日常盥洗用具。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

戟 | 西周早期(公元前11世纪中期—公元前10世纪中期),北京昌平白浮村出土。长21厘米,戟兼有戈之勾杀、矛之刺击两种功能,杀伤力大增。此戟前端并非矛形,它可能是戈、刀合体,应是无实用功能的仪仗器。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

班簋 | 西周中期(公元前10世纪中期—公元前9世纪中期),高22.5厘米、径25.7厘米。班簋是中国古代青铜器中一件蜚声中外的器物。此簋有4个兽首环耳,以内卷象鼻为足将簋身悬起,器腹内底铭文多达198字,记述了贵族"班"追随大贵族"毛公"东征的史实。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

三犀鼎 | 战国早期(公元前475年—公元前376年),北京通州出土,高22.4厘米径23厘米。此鼎的高附耳、细长鼎足,均为燕国铜鼎的特征。鼎盖上的高浮雕写实装饰则是典型的燕国铜器装饰风格。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

陶瓷器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

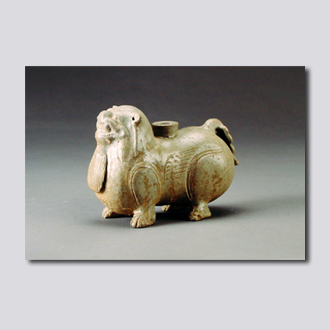

青釉辟邪 | 西晋(265—317年),高12厘米,长16.5厘米。首都博物馆藏。辟邪昂首站立,长须,垂尾,背部有管状插口,腹部两侧刻划有翼。四肢劲健,肌肉丰满。釉层薄而透亮。辟邪是中国古代传说中的一种神兽,似狮而带翼。瓷辟邪最早出现于三国东吴时期。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

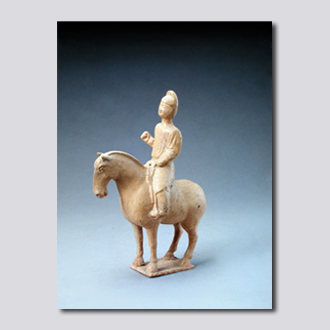

黄釉骑马男俑 | 隋(581—618年),通高32厘米。首都博物馆藏。明器。男俑与马俑为分别模制后再捏合一体,男俑头戴幞头,身着右衽窄袖圆领长袍骑于马上,足蹬长靴,左手扶鞍桥,右手执物(已失)。马立于长方形扁平托板上,鞍鞯俱全,神态驯顺。通体施黄釉,釉面有细碎开片。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

青釉羽觞 | 晋(265—420年),高5厘米,口径13.5厘米×10厘米。首都博物馆藏。敞口,弧腹,平底,两侧有耳。内外施青釉,外壁施釉不及底。底部露胎处呈火石红色。胎体呈灰色,釉面莹亮。羽觞又称“耳杯”,由杯耳而得名,常用于饮酒,也有的作为食器。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酱釉马镫壶 | 马镫壶,又叫鸡冠壶。是辽代陶瓷中最具草原特色的代表器物。辽代契丹族因盛产皮毛,故多以皮革缝制皮囊 盛装水、奶等液体,并悬挂在马鞍上。这种游牧民族所使用的皮囊容器就是瓷器“皮囊壶”的原型,因早期这种壶的形制在上部饰有鸡冠状孔鼻,又得名“鸡冠壶”。 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

佛造像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

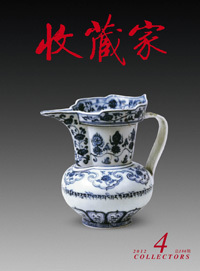

释迦牟尼佛像 | 明洪武二十九年 1993年,首都博物馆创建《收藏家》杂志,曾获首届“国家期刊奖”,第二届“国家期刊奖提名奖”,第二届“全国百种社科期刊奖”。并先后发表了《北方文物》《北京文博》《故宫博物院院刊》《考古》《考古学报》《考古与文物》《文物》《文物天地》《中国博物馆》《华夏考古》《文博》《中国国家博物馆馆刊》《中原文物》等期刊。出版专著《盛世风华——大清康熙御窑瓷》:该书是首都博物馆2015年同名展览的的配套图书,是一本以康熙一朝御窑及民窑瓷器为主要研究及展示对象的专业书籍,以故宫博物院收藏的100件瓷器展现了清朝康熙时期,景德镇御窑厂烧造的御用瓷器及同时期民窑瓷器的风采。 《首都博物馆藏清代契约文书》(全八册):该书是清史编纂工程项目之一,收录了首都博物馆所藏的清代契约文书4000余件套,以影印的方式进行出版,编年范围自清康熙二十三年(1684年)至清宣统三年(1911年),内容集中于土地买卖、租赁、赠与等经济活动,内含农耕文明晚期京畿及中国部分省区社会经济关系的可靠信息,绝大多数系第一次公诸于世,对重构清代社会经济史具有较为重要的史料价值。

展览活动中国丝绸博物馆、首都博物馆、中国文物保护技术协会联合推出的“万年永宝:中国馆藏文物保护成果展”作为2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场专题展览,是中国馆藏文物保护成果的集中展示,从文物保护学术成果交流、科学技术手段揭示、文物艺术价值呈现、文物科技研究等方面,全面回顾近百年来我国文物保护的发展历程,展示全国23家文博机构、相关高等院校、科研院所的工作成果,精选的50余件(套)的参展文物展现了保护修复和科学复原的最新成果,体现馆藏文物保护的中国理念和中国水平。 万年永宝:中国馆藏文物保护成果展“探秘古蜀文明之三星堆”展将于2024年6月27日开幕:展览由首都博物馆、北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)、四川省考古研究院、四川广汉三星堆博物馆以及成都金沙遗址博物馆等单位精心策划,汇聚了古蜀文明相关的265组件珍贵文物,其中三级以上珍贵文物共146件套,国家一级文物46件套。从雄伟壮观的青铜大立人像,到充满神秘色彩的戴冠纵目青铜面具,再到璀璨夺目的金面具青铜人头像,这些文物都凝聚着古蜀人的智慧与创造力,展现了中华五千年文明的璀璨辉煌。 宣传教育

首都博物馆建设有文化遗产与博物馆信息集成应用体系,该项目是中国文物博物馆领域的创新工程,由四个大部分构成:(1)文化遗产信息采集项目(包含全面数字化的摄影、摄像、扫描等采集设备及软件系统);(2)数字化博物馆系统工程;(3)多媒体展示工程(60多个展示项目);(4)图书及宣传品出版。 这四大部分涵盖了文化遗产和博物馆信息的采集、加工、管理、存储及应用的完整流程、完整体系,这一完整体系建立的意义在于:为博物馆的展览收藏、学术研究、行政管理、观众服务提供了一个一体化的服务平台、服务工具。实现了基础设施网络化、信息资源数字化、办公智能化、展览展示多媒体化,使信息资源高度整合,使相关专业岗位协同作业,实现单一资源或成果在多种领域的应用。 首都博物馆文化遗产信息采集工作完全采用国际先进水平的数字化摄影、摄像和扫描设备,从而保证可以获得最高质量的文化遗产影像数据;数字化博物馆系统工程包含文化遗产信息管理系统、多媒体展示后台管理系统等11个子系统,依据博物馆的功能,坚持以人为本、以文化遗产为本的原则,将文化遗产信息数字化保存、文化遗产信息数据库建设、文化遗产业务研究活动、博物馆行政管理、观众现场服务与网络服务等多项应用系统,集成为一个综合系统;多媒体展示项目在展览必要位置设置多幕投影(在国际博物馆领域首次采用)、幻影成像、虚拟现实影像、数字影片等多种多媒体展示项目,以强化展览效果,深化实物展品信息的传达。 首都博物馆采用蒙皮式非晶体柔性太阳能发电板,是国内第一家采用太阳能电源的博物馆和文化场馆。馆内还采用节能灯具、胶体电池EPS应急电源;馆内装饰材料和展柜等展览用品均为符合国家标准的绿色环保产品。

领导成员

机构组成首都博物馆内设12个机构。

地理位置首都博物馆位于北京市西城区复兴门外大街16号。 首都博物馆 开馆时间周二至周日9:00—17:00(16:00停止入馆),周一闭馆(法定节假日除外)。 2023年8月18日消息:首都博物馆从即日起至8月31日每天开放,取消周一闭馆(即21日、28日正常开放,同时开通预约平台服务)。 2024年7月12日消息: 【延时开放场次】7月13日(周六)、7月20日(周六)、7月27日(周六)。 【延时开放时间】9:00—20:00开馆(19:00停止入馆),社会车辆进馆时间为8:30—19:00。 开放方式开放方式为预约参观。每位观众均须进行实名预约,非经预约无法入馆,暂不接受电话预约。首都博物馆微信公众号是个人预约参观的唯一平台,首都博物馆官网是团体预约参观的唯一平台。 自2021年3月23日起,首都博物馆个人观众预约名额增加至4000人/开放日,其中上、下午各2000人, 最早提前7天可以预约。 自2021年10月1日起,首都博物馆恢复团体预约,团体观众预约名额为600人/开放日,其中上、下午各300人,可提前2至7天于9:00-1 6:30进行预约,单个团体预约人数限制为6至150人(含领队),同一注册单位单日可预约2个团体。 交通信息地铁:乘坐1号线木樨地站向东500米。 公交线路:26、45、80、114、308、840、843、844、937、特19路白云路站下车,向北100米;乘坐1、52、99路工会大楼站下车,向西200米。 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 下一篇 中国人民革命军事博物馆 上一篇 中国科学技术馆 词条信息

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

京城旧事·老北京民俗展

京城旧事·老北京民俗展 古都北京·历史文化篇

古都北京·历史文化篇 千年宝藏 盛世重光—北京古代佛塔文物展

千年宝藏 盛世重光—北京古代佛塔文物展 《古代瓷器艺术精品展》

《古代瓷器艺术精品展》 《古代佛像艺术精品展》

《古代佛像艺术精品展》 古代玉器艺术精品展

古代玉器艺术精品展 《燕地青铜艺术精品展》

《燕地青铜艺术精品展》 三羊铜罍

三羊铜罍 见簋

见簋 人形足双耳洗

人形足双耳洗 戟

戟 班簋

班簋 三犀鼎

三犀鼎 青釉辟邪

青釉辟邪 黄釉骑马男俑

黄釉骑马男俑 青釉羽觞

青釉羽觞 酱釉马镫壶

酱釉马镫壶  出版专著

出版专著