-

房山云居寺塔及石经 编辑

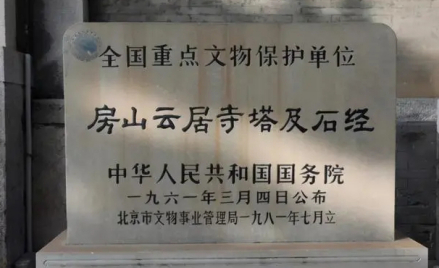

房山云居寺塔及石经,位于北京市房山区大石窝镇水头村云居寺内,是由佛塔和石经组成的一组文化遗存,佛塔最早的建于唐景云二年(711年),是北京市最古老的一座唐塔,此外还有四座唐塔和一座辽塔。石经开凿于隋大业年间(605~617年)结束于明代,前后延续1000多年。房山云居寺附近保存下来的盛唐时期的石塔和辽代的砖塔,其塔内的雕刻佛像、供养人、金刚力士等,神态生动,线条流畅,显示了唐辽时代建筑和雕刻艺术的高度成就。数量之多,雕琢之精,都是北京地区所罕见的。石经是中华民族的文化瑰宝,是极其珍贵的世界文化遗产,具有极高的学术价值、文化价值和历史价值。享有“国之重宝”、“石经长城”的美誉。通过历代不同书法风格的石经,可以看出中国书法变迁的历程。有些经版上出现的线刻佛、菩萨、天王、胁侍、飞天、花草等艺术形象,生动而丰富地表现了当时幽州地区民间艺术的风格。1961年3月4日,房山云居寺塔及石经被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

中文名:房山云居寺塔及石经

地理位置:北京市房山区大石窝镇水头村

所处时代:隋、唐、辽、金

保护级别:第一批全国重点文物保护单位

开放时间:夏季8点半开门,冬季9点开门

门票价格:门票40元

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:1-0066-3-19

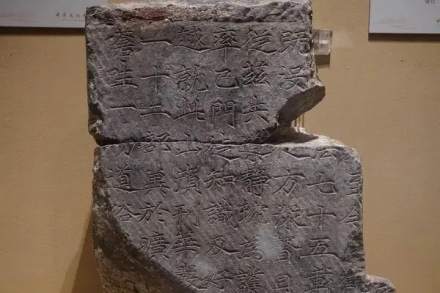

贞观二年静琬题记刻石

贞观二年静琬题记刻石

唐开元年间,在皇室的支持下,静琬的第四代弟子惠暹在雷音洞(石经堂)下辟新堂两户(即今第一、二洞),镌刻石经。中晚唐时期,由于地方官吏支持和佛徒的施助,先后刻经100余部,经石4000多块,分藏九洞之中。五代战乱时期,石经的刻造陷于停顿。

辽圣宗太平七年(1027年)涿州刺史韩绍芳对石经进行验名对数,并将云居寺石经情况奏闻圣宗,促使刻经事业继续发展。韩绍芳和云居寺住持继刻、补刻了几部石经。

石经山雷音洞

石经山雷音洞

辽天庆七年(1117年),善锐、善定在云居寺的西南角开凿一地穴,将通理所刻的小型经板以及道宗时刻成而未及放入洞中的大型经板180块,一并放进地穴,并在上面筑台建塔,作为藏经所在地之标志。通理弟子善伏也续刻一百多卷十三帙石经。

金代续刻石经始于辽天会十年(1132年)。后天会十四年(1136年)有燕京圆福寺僧见嵩续刻《大都王经》1帙(10卷)。

石经地宫内部

石经地宫内部

金熙宗皇统九年至明昌初年(1149年~1190年),有金章宗的皇伯汉王、刘丞相夫人、张宗仁等续刻阿含等20帙。此外还有不知名的刻经者所刻《金刚摧碎陀罗尼经》、《大藏教诸佛菩萨名号集》、《释教最上乘秘密藏陀罗尼集》等。金刻石经,除《大教王经》藏于东峰第三洞外,余均埋于压经塔下地穴内。

元代石经的镌刻又告停顿。

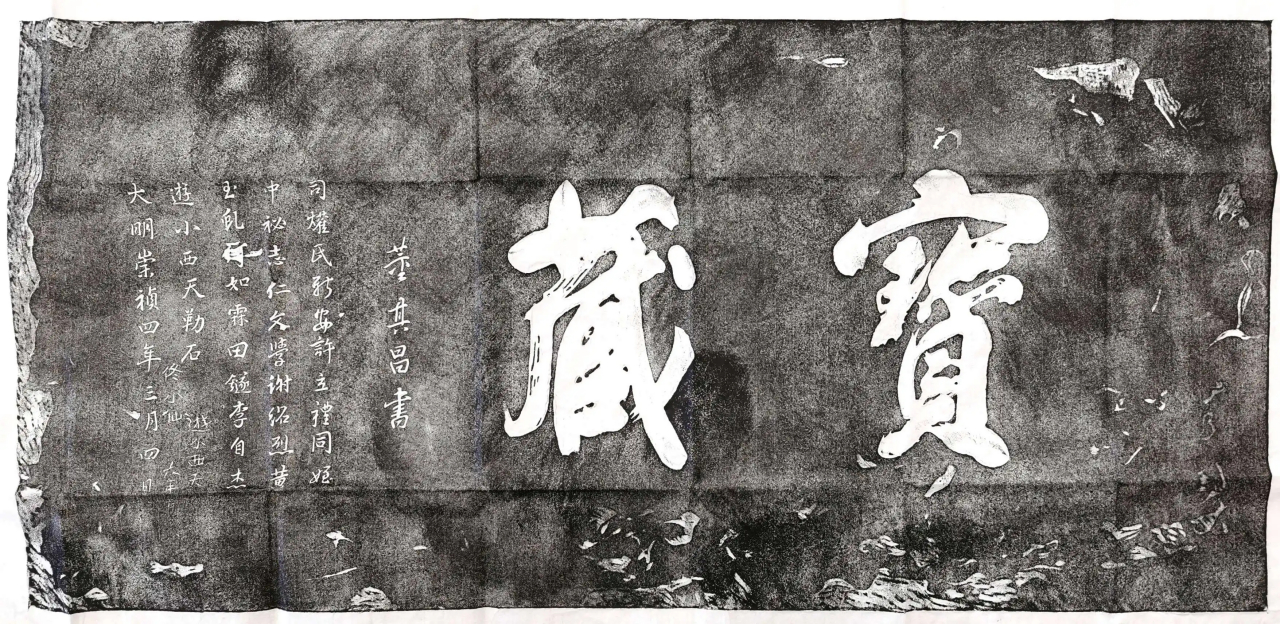

明代朝廷修葺云居寺和石经山,万历、天启、崇祯年间,有吴兴沙门真程劝募京官居士葛一龙、董其昌等续刻石经。计划有《四十华严》等十余种。因原有石洞均已藏满封闭,故另在雷音洞左面新开一小洞,砌石为墙,将所刻经碑藏入,著名书法家董其昌为题“宝藏”二字,俗称“宝藏洞”(第六洞)。云居寺的石经刻造,至此结束。

石经地宫

石经地宫

1976年,梦堂庵塔从水头村迁移至此。在石经山的半山腰施茶亭处,还有一座唐代密檐残塔。这是一座由毁弃的残件拼接而成的唐塔,仅有塔刹和五层密檐为唐代旧物,塔身为新建。

云居寺还有五座辽代古塔,压经塔又名续秘藏石经塔,位于琬公塔的正前方,石经地宫的正上方,为一八角七级密檐式塔。在云居寺北塔的土台下,还坐落着三座清代的覆钵式砖塔,分别是清代云居寺溟波、圆通、了尘三位主持大师的墓塔。

云居寺辽塔和唐塔

云居寺辽塔和唐塔

佛塔部分

唐塔

云居寺的唐塔有五座是七檐式,两座是单檐式,分别座落在寺内和对面的石经山上。在北塔四角的四座方形小塔,是七檐式唐塔。这些塔为方形,高4米有余,塔顶为重檐七层,所以又称七级浮屠塔。其中西北角的小唐塔,建于景云二年(711年),是北京市最古老的一座唐塔;东北角是开元十年唐塔,塔门朝北,两旁两尊力士雕像分列左右,肌肉突兀,相貌威武刚健。龛内正面浮雕一佛二协待像,为盛唐风格。东西两壁分别雕有供养人像,其中有高鼻深目,丰髭重须的胡人形 象,反映了当时幽州地区政治格局和民族团结的关系。塔檐轮廓线刻,刀法圆熟流畅,造形生动传神,生于深海的海葵花被雕刻的十分精美,尤其是四腿腾空的奔象,弛鹿极度夸张,全身充满动感。

唐开元塔

唐开元塔

辽塔(北塔)

云居寺标志建筑物为北塔,北塔是一座辽重熙年间(1032年~1055年)所建的砖塔,亦称舍利塔或罗汉塔。塔高约30米,下部是基座部分和两层塔身,平面都是八角形。基座下部各面都包砌了浮雕砖,上部有佛龛和浮雕佛像等,基座之上四周出斗拱承托塔身。塔身分上下两层,中间有八角形中心塔柱,每层檐下都有斗拱,两层塔身八面分设拱门及隐作直棂窗。塔身以上有一层须弥座,座上是圆形覆钵,再上面就是圆锥形的相轮部分,最上面是宝珠形塔顶。此种形式的辽代砖塔极为少见,塔身以上的覆钵、相轮部分,似为元、明时期所补砌。

北塔及四周唐塔

北塔及四周唐塔

北塔四角各有小石塔一座,平面均为方形,塔身正面有尖拱形塔门,中空,形成一个龛洞,龛内正面浮雕佛像,塔身以上有七级石檐,高约3米左右,外壁均有阴刻记年,分别为唐景云二年(711年)、太极元年(712年)、开元十年(722年)及开元十五年(727年)。

云居寺北塔(右)及复建南塔(左)

云居寺北塔(右)及复建南塔(左)

三公塔

北塔北侧的三座古塔,自北向南分别是圆通、了尘、云光师徒两代,三位云居寺清代主持的墓塔,所以又称三公塔。三座墓塔的建筑风格属于喇嘛塔,每座塔身上均有塔铭,塔铭记载了三位主持在清代对云居寺的修复工作做出的卓越贡献,后人为了纪念他们的功德,建了三座墓塔。

三公塔

三公塔

开山琬公之塔

开山琬公之塔位于压经塔西侧,建于辽大安九年(1094年),为八角三层密檐经幢式石塔,高约六米,在方形须弥座上方为八角形塔身,塔身正面刻有“开山琬公之塔”的塔铭。塔身上方为三层仿木石雕塔檐,在檐与檐之间有石雕花饰,塔刹为仰莲上承半圆形覆钵,上托相轮七重,刹顶为仰覆莲瓣上承宝珠。

开山琬公之塔

开山琬公之塔

石经部分

石经是中国现存规模最大的“石刻佛教大藏经”。这部石经始刻于隋大业元年(605年),创始人为隋末高僧静琬。刻经事业历经隋、唐、辽、金、元、明六个朝代,绵延1039年。现发现完整的大小经版共14278块,计佛经1122部、3572卷,镌字总量达3500多万字。房山石经分两地保存,有4196块存放在石经山九个藏经洞内,有10082块存放在石经地宫中。

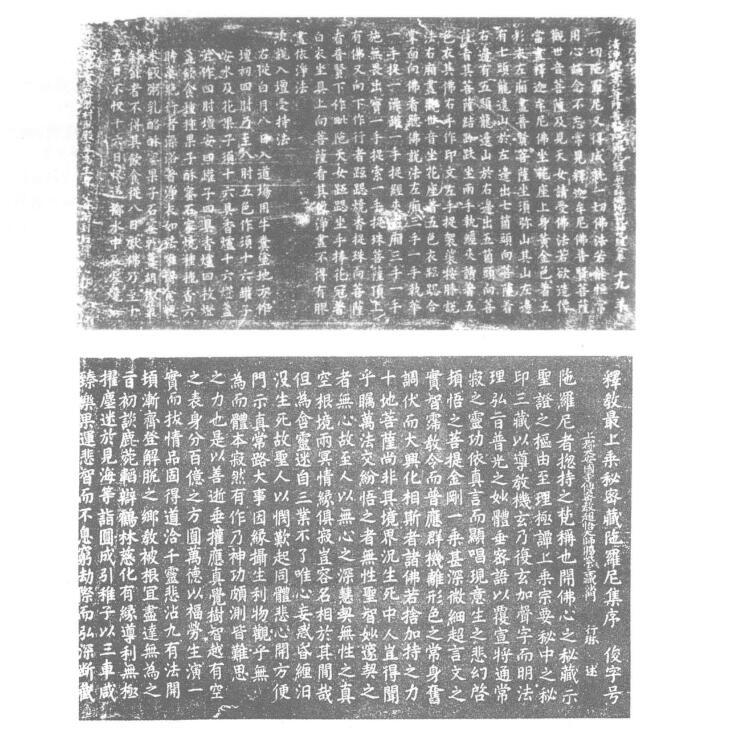

云居寺辽金石经

云居寺辽金石经

房山云居寺石经是中华民族的文化瑰宝,是极其珍贵的世界文化遗产,具有极高的学术价值、文化价值和历史价值。享有“国之重宝”、“石经长城”的美誉。它对中国古代文化、历史、艺术以及佛教历史和典籍的研究,都具有重大价值和意义。在书法艺术方面,"隋代的刻经,已是当代高手所书,唐代的刻经,更具有唐代书法的优美风格,和欧、虞、褚、薛等大家的碑刻相比亦无逊色,其艺术价值之高,早为书法界所称道"(启功先生语)。从石经中也可以看到中国书法风格的变迁和文字演变(如:俗写字、异体字、简化字、武周时期新造字等)情况。在雕刻艺术方面,如造像风格、刻字技巧等,也是今天值得汲取、借鉴的。

董其昌题“宝藏”石刻拓本

董其昌题“宝藏”石刻拓本

房山云居寺石经中有许多经文后附刻有题记,这些题记是研究历代政治、经济、文化以及风俗习惯的宝贵资料。如题记中发现了一些唐代天宝至贞元间北方州郡的手工业和商业的行会资料,特别是大历以后,出现了较复杂的手工加工业和经营百货的商业组织,只反映了当时涿州地区工商业生产组织和发展情况,还有的题记中,有刻经人的官衔,有些可与史籍相印证,有些则可补官志所载之缺。就佛教史来说,一个时期石经刻造数量之多寡,说明一定历史条件下佛教发展的盛衰。隋唐以来的石经,对于校勘木刻藏经的误字、脱字等,更是最可靠的实物依据。例如第三洞中存放的唐初玄导所刻的《胜天王段若波罗密经》上发现一篇经序,订正了日本《大正藏》所载经序中的误字和脱字多达26个。

云居寺塔及石经文保碑

云居寺塔及石经文保碑

20世纪90年代,在原址上改建了一座现代化地宫,面积达400平方米,底板、侧墙和顶板均采取了防水设施,室内空气置换为纯度达99%的惰性气体,温度保持在25摄氏度。

1999年9月9日,在举行了一场盛大的佛教仪式后,云居寺石经重新回藏地穴。回藏并不意味着与世隔绝,人们依然可以通过参观廊的大玻璃瞻仰地宫里的石经。

2014年9月9日,历经五年的修复,云居寺地标“南塔”终于复建完工。2014年9月9日上午,云居寺举行南塔落成观瞻仪式。由于是全国首例复建古塔,没有先例可循,唯一的依据就是老照片。经过8次方案修改和5年艰苦复建,云居寺南塔恢复了民国时旧貌。

地址

北京市房山区大石窝镇水头村

云居寺塔及石经

交通

云居寺距离市区70公里,沿京石高速到京周路下高速,向周口店方向行驶8公里左右,上京昆高速,再走20公里,到云居寺路下高速,再走6公里左右就到了目的地。

开放时间

夏季8点半开门,冬季9点开门

票价

门票40元,60岁以上半价优惠

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 房山大白玉塘采石场遗址

上一篇 北京护士学校