-

原子能“一堆一器”旧址 编辑

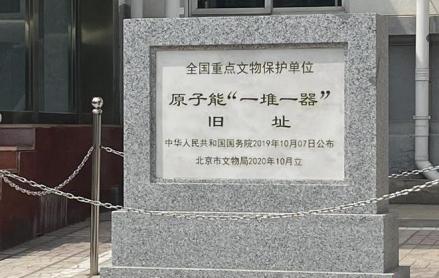

原子能“一堆一器”旧址,位于北京市房山区新镇中国原子能科学研究院内,建于1958年,中国第一座重水反应堆和第一台回旋加速器(即“一堆一器”)在此诞生。原子能“一堆一器”是中国建设的第一项核科技重大设施,它见证了中国核工业从零起步的历史。1955年,党中央作出了集中力量发展核事业的重要指示,决定从苏联引进一座7000千瓦的重水型实验性反应堆和一台直径1.2米的回旋加速器,并在当时简陋的条件下开始了“一堆一器”的建造工作。1956年5月26日,重水反应堆和回旋加速器动工兴建,1958年6月10日,回旋加速器调试出束。同年6月13日,重水反应堆达到临界。“一堆一器”的建成,为攻克“两弹一艇”技术难关、研制人造卫星和洲际导弹,培养大批核工业技术人才作出了重要贡献。2019年10月7日,原子能“一堆一器”旧址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:原子能“一堆一器”旧址

地理位置:北京市房山区新镇中国原子能科学研究院内

所处时代:1958年

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:8-0518-5-002

1955年,按照党中央“集中力量发展核事业”的指示,在前苏联的援助下,中国建造了一座7000千瓦重水反应堆(101堆)和一台直径1.2米的回旋加速器。

第一座重水反应堆

1956年5月26日,重水反应堆和回旋加速器开始兴建。1956年9月,经国务院批准,兴建中的新科研基地与中科院物理所合并,仍名中科院物理研究所。钱三强任所长。由中科院与三机部双重领导,以部为主。

1958年6月,“一堆一器”建成后,经国务院批准,物理所改名为“中国科学院原子能研究所”,于7月1日正式在《人民日报》公布。

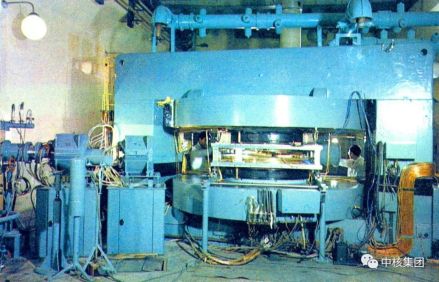

第一台回旋加速器

第一台回旋加速器

“一堆一器”移交生产典礼

“一堆一器”移交生产典礼

“一堆一器”在建造过程中以及建成以后,原子能所科技人员自行研制成功50台件仪器设备,不仅可以充分利用堆器开展实验研究工作,而且陆续开辟了大批新的学科;全所研究技术单位到1959底,增加到21个,科技人员发展到1880余人。

重水反应堆和回旋加速器都先后经历过两次重大技术改进。20世纪70年代初期,重水反应堆有些重要部件陆续严重老化。经过一年零六个月的艰苦努力,重水反应堆的成功改造,不仅使旧堆“返老还童”,最大功率提高了50%,改建工程获国家科技进步奖一等奖。1970年,回旋加速器由固定能量改建成可变能量,1980年,完成了等时性回旋加速器改建。“可变能量等时性回旋加速器改建”获得国家科技进步三等奖。

1984年,中国第一台回旋加速器退役。

2007年,中国第一座重水反应堆安全停闭。

原子能“一堆一器”旧址保护标志碑揭幕

原子能“一堆一器”旧址保护标志碑揭幕

原子能“一堆一器”旧址

原子能“一堆一器”旧址

第一台回旋加速器的主磁铁

一块三米多长、两米多高的淡蓝色“大块头”立在原子能院工作区。

钱三强、王淦昌雕塑

与第一台回旋加速器的主磁铁一路之隔的花园里,立有钱三强、王淦昌两位核物理学家、原子能院两位前任院长的雕塑。

反应堆大楼

花园的另一侧,是一座式样古朴的红色建筑大楼—反应堆大楼,这里建有中国第一座重水反应堆,人们叫它“功勋堆”。这座研究型重水反应堆简称101堆,是一座多用途反应堆。这是一座由中国原子能科学研究院自主研发、设计和建造的中子阱型池式反应堆。以“一堆一器”为牵引,原子能院已经形成了核物理、核化学与放射化学、反应堆工程技术、加速器技术、核电子与探测技术、同位素技术、辐射防护技术和放射性计量八大学科。

中国第一台回旋加速器主磁铁

中国第一台回旋加速器主磁铁

原子能“一堆一器”旧址是诞生中国第一座重水反应堆和第一台回旋加速器的地方,是中国建设的第一项核科技重大设施,见证了中国核工业从零起步的历史,也是中国“硬核”的底气开端。

原子能“一堆一器”旧址的背后是一部中国核工业的发展史,从“两弹一艇”到“人造太阳”,无数核工业人奉献了青春和生命。它不仅代表着历史,更象征着核工业人的“两弹一星”精神、“四个一切”核工业精神。它标志着中国跨进了原子能时代。

第八批全国重点文物保护单位

第八批全国重点文物保护单位

2021年3月,原子能“一堆一器”旧址被北京市文物局公布为北京市第一批不可移动革命文物。

地理位置

原子能“一堆一器”旧址位于北京市房山区新镇中国原子能科学研究院内。

原子能研究院

交通信息

自驾:自北京市房山区人民政府开车前往原子能“一堆一器”旧址,路程约10.4千米,用时约24分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。