-

正步 编辑

正步,是指一种队伍行进的步法,意在展现军威,但训练费时费力,主要应用于阅兵分列式和其他礼节性场合中行进的军人。正步最初是普鲁士军队在18世纪中期在阅兵中使用的。如今,各个地区的正步步法有所不同,但行进时的主要特征均为,每个人上身直立,两腿绷直和两脚着地用力,队伍遵循一定节奏整齐前进。

中文名:正步

外文名:goose step

拼音:zhèng bù

注音:ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ

释义:队伍行进的一种步法,上身保持立正姿势,两臂摆动较高。

出处:《故事新编·采薇》

基本解释

◎ 正步:队伍行进的一种步法,上身挺直,两腿绷直,两臂高摆。通常用于检阅。

详细解释

三军仪仗队正步行进

三军仪仗队正步行进

鲁迅《故事新编·采薇》:“一面是走上四个甲士来,恭敬的向伯夷和叔齐立正、举手,之后就两个挟一个,开正步向路旁走过去。”

沙汀《凶手》:“他们用一种特别方法来训练他的正步:两支腿系上带子,由一个老兵在前面提着走。”

正步训练

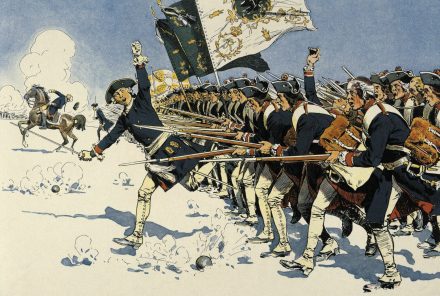

要领:左脚向正前方踢出约75厘米(腿要绷直,脚尖下压,脚掌与地面平行,离地面约25厘米),适当用力使全脚掌着地,同时身体重心前移,右脚照此法动作;上体正直,微向前倾;手轻轻握拢,拇指伸直贴于食指第二节;向前摆臂时,肘部弯曲,小臂略成水平,手心向内稍向下,手腕下沿摆到高于最下方衣扣约10厘米处(着夏季作训服时,约与第三衣扣同高;着冬季作训服时,约与第四衣扣同高;着水兵服时,手腕上沿距领口角约15厘米),离身体约10厘米;向后摆臂时(左手心向右,右手心向左),手腕前侧距裤缝线约30厘米。行进速度每分钟110—116步。 18世纪普鲁士军队,线列步兵战术要求以正步形式保持队形

18世纪普鲁士军队,线列步兵战术要求以正步形式保持队形

欧洲

正步

正步

德国

德国作为正步的发扬地,在普鲁士之后统一的德意志政权中得以一脉相承,实际上在二战结束前德军一直保留着接受检阅走正步的传统。希特勒认为正步走能够强有力地整顿纪律,于是1920年代,希特勒在纳粹党冲锋队内部率先推行普鲁士军队的正步走。在1933年,纳粹党执政后,正步正式成为了纳粹党卫队和德国国防军的步法。1937年,墨索里尼在访问柏林期间,对德军的正步走十分崇拜,随之也把正步带到了意大利。二战结束后,西部的联邦德国把正步当做纳粹主义的象征之一而彻底废除,而东部的民主德国仍保留着正步的传统。1990年,统一前的民主德国也废除了正步这一规定。

俄罗斯

正步

正步

亚洲

蒙古、越南、老挝、阿富汗、阿塞拜疆等社会主义国家或原社会主义国家受到的是苏联式的影响,伊朗受到德国的影响。

中国

中国人民解放军历来重视正步的训练,认为这是建立军队纪律性和体现军威的重要形式,所以对正步的行进步法有着苛刻的要求。有人说解放军的正步源于苏联,实际上这是错误的,它是源于古老的普鲁士操典,与纳粹德国正步最像,只不过摆臂动作大,抬臂高而平,其它的基本一致。其实在中华人民共和国成立后,解放军起先走的是英式正步,这从开国大典阅兵式中可以看出来。建国60周年献礼片《铁流1949》里有一段台词描写:“军委首长连夜开会研究后一致认为,苏式正步不适合中国军人,最后决定放弃苏式正步,采用刘伯承司令员亲手制定的步兵操典。“这套步兵操典正是以德军正步为模板,并借鉴苏联的经验,加以改动,主要是增加了手臂的摆动,将步幅调整适合中国人的体型。1964年,解放军《队列条令》中首次出现阅兵条款。

解放军正步走的规范姿势,是萧克将军亲自制定的标准。1950年,根据中央提出的军队要统一指挥、统一制度、统一编制、统一纪律的要求,时任军训部部长的萧克组织有关人员着手编写纪律、内务、队列三大条令。三大条令得以颁发执行,为我军正规化建设提供了有力的保证。三大条令仍然是我军依法治军的基本依据。

朝鲜

朝鲜国庆阅兵式

朝鲜国庆阅兵式

美洲

秘鲁总统府卫兵换岗时的正步行

秘鲁总统府卫兵换岗时的正步行

美国

虽然美国也有大型阅兵,但是美国认为正步是旧时代大陆独裁政权的象征,并从实用性以及人体工学考量,在美军队列规定里没有正步。

非洲

埃塞俄比亚和安哥拉受到的是苏联的影响。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。