-

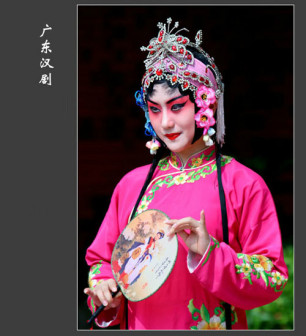

广东汉剧 编辑

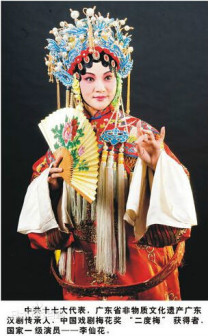

广东汉剧(旧称“乱弹”、“外江戏”、“兴梅汉戏”),国家级非物质文化遗产之一,是广东省汉族客家戏剧剧种,是岭南地区传统剧种、广东三大剧种之一,是岭南文化的宝贵财富,曾被周恩来总理誉称为“南国牡丹”。广东汉剧原称“外江戏”,清代乾隆年间进入粤东,以潮州为中心,向邻近地区传布。其艺术风格与湖北汉剧有所不同,为显示区别,1956年定名为“广东汉剧”。1959年成立广东汉剧院,院址设在广东省东北部的梅州市。广东汉剧的唱腔音乐包括“二簧”、“西皮”、“大板”等各种声腔,而以“西皮”、“二簧”为主,此外还有昆曲、民间小调和少量梆子曲调。广东汉剧的角色分为生、旦、丑、公、婆、乌净、红净七个行当,各行当唱腔均有明显特点,舞台语言沿用“中州韵”、普通话,表演中唱、念、做、打的程式十分丰富。 广东汉剧是客家文化的重要组成部分,在客家文化及南方戏曲艺术的研究中具有极其重要的参考价值。广东汉剧主要流行于粤东、粤北、闽西、闽南、赣南等地以及港台和东南亚客籍华侨聚居地。传统剧目主要有《昭君出塞》、《百里奚认妻入《高皇过关人《齐王求将入《孝义流芳》、《西厢记》、《卖油郎独占花魁》、《花灯案》等。2008年6月7日,广东汉剧经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号Ⅳ-129。

中文名:广东汉剧

批准时间:2008年6月7日

非遗级别:国家级

遗产类别:传统戏剧

遗产编号:Ⅳ-129

申报单位:广东汉剧院

广东汉剧

广东汉剧是以西皮、二黄为主要声腔,以中州官话为舞台语的剧种,原称“外江戏”。1933年广东大埔人钱热储著《汉剧提纲》一书,将外江戏定名为汉剧,从此约定俗成,沿称至今。

明末清初,广东已有不少唱弋阳腔、青阳腔、乱弹等声腔的外省戏班。

清乾隆二十四年(1759),外来戏班在广州建立外江梨园会馆,与当地戏班的琼花会馆各立门户。其时有外江班十五班,其中四个是徽班,八个来自湖南。

广东汉剧

广东汉剧

到咸丰、同治年间(1851-1874),海禁开放,潮州、汕头成为闽粤赣边区商品集散地,外江戏班随商旅的到来也大量涌集到潮州。

光绪年间(1875-1908),外江班艺人又在潮州上水门兴建了外江梨园分所。当时,外江戏班达三十多个,活动于粤东、闽西等地,并有所谓“上四班”、“下四班”、“咸水班”、“童子班”等,以普宁荣天彩、潮州新天彩、潮阳老三多、澄海老福顺“四大班”最著名。涌现出一批著名艺人及其各自的拿手戏,如老生客仔的《分家》,老旦郑耀龙的《钓鱼龟》,红净陈隆玉的《送京娘》,青衣吕毛的《孝义流芳》,乌衣张富镇的《贵妃醉酒》,小生林美添的《罗成写书》,丑生笠四的《蓝继子哭街》等。

广东汉剧除在广东的韩江、东江流域流行外,其班社还常到闽西、闽南和赣南活动。广东汉剧在东南亚一带也颇有影响。早在清光绪初年,就有荣天彩班到泰国演出;1910年,老三多班又到马来西亚、新加坡、印度尼西亚等国流动演出达3年之久。新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚以及非洲的毛里求斯等华侨聚居地,还有业余演唱组织。抗日战争爆发后,潮汕地区沦陷,广东汉剧艺人迁徒流离,班社解散。建国后,于1950年成立了大埔民声汉剧社(前身是同艺国乐社)、梅县艺光汉剧团、文光汉剧团等。1956年成立了广东汉剧团(1959年改组为广东汉剧院)。建国后至“文革”前,在党政关怀下,广东汉剧重放异彩。仅广东境内的专业团体便有广东汉剧院、梅县地区汉剧团、梅县汉剧团、大埔汉剧团、丰顺汉剧团、兴宁汉剧团、蕉岭长风汉剧团、平远汉剧团、揭西汉剧团、潮州汉剧团、揭阳汉剧团、连平汉剧团、惠阳地区汉剧团、粤北汉剧团等近20个。还有业余班社

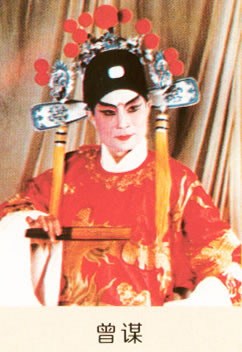

自秦开五岭以来,聚居客家人最多的梅州,一直是中原文化和南方土著文化的重要交汇点之一,而广东汉剧(旧称外江戏),便是这一漫长历史间近三百年来的产物。从20世纪以来,有名可查的著名外江戏艺人,大部分是梅州人,少数是闽西等地人。20世纪八、九十年代,在闽西的汉剧团体中,仍有不少乐师和演员是梅州人,如邓玉璇、钟开城等。建国前,著名艺人黄粦传等人也曾在闽西搭班传艺。当代著名广东汉剧演员李光华、陈隆玉、赖宣、黄桂珠、黄粦传、罗恒报、黄玉兰、钟熙懿(钟妹)、范思湘、林冠权、肖雪梅、肖霜梅、曾谋、梁素珍、罗纯生、黄群、林仕律、范开圣、李仙花、杨秀微、吴衍先等;著名乐师饶淑枢、罗璇、管石銮、罗九香、罗琏、余敦昌、钟开强、钟礼俊等均是梅州客家人,从中可见客家人对广东汉剧的喜爱程度。角色行当

〈〈秦香莲〉〉剧目中的陈世美

〈〈秦香莲〉〉剧目中的陈世美

生行

又称小生,主要扮演青、壮年男子角色,用男声假嗓唱念,身段稳重大方,动作文雅潇洒。生行主要分文小生、武小生两种,文小生表演时“行如秋风,站似玉树”,注重翎子功、扇子功和水袖功,扮演的人物如《闹严府》的曾荣;武小生表演时干净利索,讲究力度节奏,注重把子功,所扮人物如《战徐州》的赵云。此外,还有《贩马记》扮赵宠的官袍小生,《三娘教子》扮薛倚哥的娃娃生,《三官堂》扮韩琪的箭衣小生。

旦行

旦行

扮演青年、中年妇女的各种角色,用女声假嗓唱念,表演以身段和水袖功夫见长。旦行又分正旦、青衣、花彩旦三种,正旦也称乌衣,表演端庄娴淑,要求“行不动裙,笑不露齿”,所扮人物如《秦香莲》的秦香莲;青衣,又称闺门旦,表演要求与正旦相同,所扮人物如《林昭德》的王金爱;花彩旦,要求身段动作“动如燕,行如风”,所扮人物如《花灯案》的陈彩凤。此外,还有花旦,如《凤仪亭》的貂蝉。

丑行

扮演各种滑稽诙谐的人物,用男声原嗓唱念,动作夸张,常走矮步或单腿移步,出手小,表演时要求眉、眼、鼻、口、舌能同肩、手、指、腰、腿紧密配合。行内有“二偷活洛练五冬,偷油活捉最见功”的戏谚,意思是丑行演员必须学会《偷油》、《偷鸡》、《活捉三郎》和《洛阳失印》四出主要的丑戏。丑行有官袍丑,扮《昭君出塞》的王龙;项衫丑,扮《打花鼓》的公子;袈裟丑,扮《僧尼会》的小和尚;短衣丑,扮《偷油》的黄巢;童子丑,扮《蓝继子》的蓝继子;武丑,扮《时迁偷鸡》的时迁;女丑,扮《铁弓缘》的萧氏。

公行

公行

又称老生、须生,扮演各种中年、老年的角色,用男声原嗓唱念,仪态庄重大方,步法以稳健的“八字步”为基础。公行有白须老生,动作较为迟缓,重须功和发功,如:扮《百里奚认妻》的百里奚;乌须老生,扮《孔明请东风》的孔明;黪白须老生,扮《状元媒》的宋王;武老生,扮《群英会》的黄忠。

婆行

又称老旦、老妈,扮演老年妇女角色。有贫婆,扮《清风亭》的张元秀妻;贵婆,扮《白虎堂》的佘太君;丑婆,扮《金莲裁衣》的王婆。

乌净行

红净行

红净行

红净行

又称红面,扮演英雄好汉,以原嗓与假嗓结合发声,唱腔有独特的风格和韵味,表演要求龙行虎步,器宇轩昂。红净中的头手红净重唱功,所扮人物如《打洞结拜》的赵匡胤;二手红净重做功、武功,所扮人物如《崔子弑齐君》的崔杼。此外,还有旗手、宫女、丫环等杂角,由各行的二、三路演员应工。

声腔唱法

该剧种的行当分工与其它剧种略有不同,角色分行有生、旦、丑、公、婆、净六大行,而净又有乌净、红净之别。乌净发炸音,红净则以鼻腔共鸣为主的真假嗓结合,高音用假嗓,低音用本嗓,唱腔悠扬清脆,颇有特色。

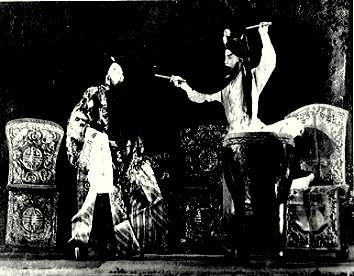

广东汉剧《击鼓骂曹》剧照

广东汉剧《击鼓骂曹》剧照

广东汉剧的基本唱腔属板腔体,分为二黄、西皮、大板和曲牌杂调四大类。皮黄板式包括倒导板、头板、二板、三板、二六板、马龙头、叠板、哭板(滚板)、叫头(或称“哭科”)等,又分“正指”与“反指”两种调门。二黄曲调平稳,宽广大方,优雅持重,善于抒发真切、哀怨的感情。西皮曲调灵活,高亢激昂,流畅悠扬,婉转多腔,关于抒发喜乐感情。大板旧称“二黄平板”,轻松活泼,悠扬潇洒,宜喜不宜悲,常作为二黄板式情调不足的补充。曲牌杂调包括一些曲牌、民间小调和少量梆子、 昆曲。

伴奏乐器

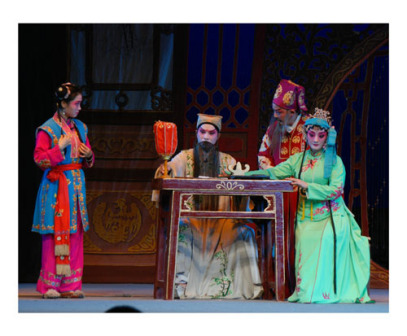

广东汉剧——折子戏《逼侄赴科》

伴奏音乐有整套锣鼓经、唢呐曲牌一百多首,民间小调一百多支,汉乐丝弦乐曲五百余首,除了皮黄之外,还有昆曲、流水大板、安春调、七句半、曲牌、小调、佛曲等。可用于烘托剧情气氛,配合人物表演。

伴奏乐器有文场、武场之分。文场乐器有头弦、二胡、三弦、横箫、大唢呐、小唢呐、扬琴、提胡、秦琴、月琴、椰胡、琵琶、古筝、芦笙、大提琴;武场有战鼓、大鼓、边鼓、大苏锣(又称“铜锣”)、小锣、碗锣、铜金、檀板、号头、大钹、小钹等。头弦、大苏锣及号头是广东汉剧特有的伴奏乐器。头弦是领奏弦乐,适合伴奏成人假嗓。大苏锣音色柔和,深沉肃穆,伴奏较为缓慢、平稳的腔调。号头音色高尖,雄壮猛烈,常用于开场与结束,其音又有凄厉恐怖之感,故在两军鏖战,法场命斩的场面中,能烘托紧张激烈、悲戚恐怖的气氛。

表演技法

柳如是剧照

深宫假凤剧照

广东汉剧《金莲》

广东汉剧《金莲》

广东汉剧《金莲》

黄遵宪剧照

春娘曲剧照

复排《齐王求将》

《蝴蝶梦》选段 表演:左雪琴

《黄遵宪》选段 表演:张广武、黄丽华

《尘埃落定》选段 表演:嵇兵、丘涛

传统折子戏《扈家庄》

花灯案剧照

花灯案剧照

传统折子戏《卖水》

传统折子戏《时迁偷鸡》

尘埃落定剧照

《夜奔》选段 表演:万瑜、侯超明、孙达文

花灯案剧照

花灯案剧照

盘夫剧照

《芦花荡》选段 表演:叶林

春娘曲剧照

广东汉剧精彩剧照

复排《齐王求将》

复排《齐王求将》

《卖水》选段 表演:吕晓燕

《盘夫》选段 表演:李焕霞 姜文革

《挑滑车》选段 表演:王浩

《齐王求将》选段 表演:陈小平

独唱《芦花》、《我和草原有个约定》

传统折子戏《扈家庄》

李焕霞

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧精彩剧照

广东汉剧在表演上也富有特色。小生开膀拉山平肩,举手投足稳重大方、端庄、文雅;文生和文武生均重潇洒、飘逸,讲究扇子、水袖、翎子功夫,文生要行似秋风落叶,站如玉树婷婷。武生举手投足讲究暗劲力度、造型亮相和枪刀把子。且行开膀拉山对脐上,婆(老旦)开膀拉山不过肩不下脐。旦行的科步动作、程式有慢步、中步、快步、细步(碎步)、直步、斜步、弯步、大跳、小跳、出水、入水等五十多种。闺门旦要求行不露足,踱不过寸,笑不露齿,手不上胸,唱、做要掌握“气沉丹田头顶空,全凭腰转两肩松”;唱时音质要有厚度,唱法柔婉,表演轻松庄重。丑行表演动作夸张,胸正膝曲,常走矮步或单腿移动,肩、眼、鼻、口、舌与肩、手、指、腰、腿紧密配合,要求“功底过硬一身轻,蹲步动作稳如钉;走步技巧似无边,翻腾飞跃无响声”。公(老生)开膀拉山齐胸出手,双手平肩拉开,水袖、台步、扇子的各种程式都要求大方、端庄、稳重。红净、乌净的表演程式要求“举手投足千斤重,开膀过头显英雄;步履稳健使暗劲,亚赛金刚搬不动。”

广东汉剧《金莲》

广东汉剧《金莲》

广东汉剧剧目题材广泛,有各朝代历史故事、民间传说、演义、传奇、神话和元明杂剧、现代剧等800多个。

截至2019年,在广东汉剧的传统剧目中,有剧本的共三百二十八个,有目无本的八百七十二个。代表性剧目有《百里奚会妻》、《齐王求将》、《红书宝剑》、《打洞结拜》、《三打王英》、《林昭德》、《游武庙》、《昭君出塞》、《击鼓骂曹》、《孟姜女哭倒长城》、《孟丽君》、《珍珠塔》、《四进士》、《山海关》、《五台山》、《一袋麦种》、《人民勤务员》、《秦香莲》、《闹严府》、《春娘曲》、《花灯案》、《包公与妞妞》、《蝴蝶梦》、《深宫假凤》、《白门柳》、《黄遵宪》、《李坚真》等;根据地方掌故编写的有《广东案》《揭阳案》《花灯案》《武平案》等。

广东汉剧院成立以来,在剧目创作、挖掘、继承和创新方面取得了一定的成就,整理、移植、排演了《百里奚认妻》、《蓝继子》、《林昭德》、《闹严府》、《秦香莲》等100多个行将失传的传统剧目,创作生产了《半边天》、《人民勤务员》、《家内有家》、《一袋麦种》等大批现代戏剧目,接着又陆续推出了《蝴蝶梦》、《深宫假凤》、《白门柳》、《尘埃落定》、《黄遵宪》、《金莲》、《诗娘》、《梦@时代》、《李坚真》等多出优秀剧目,其中《齐王求将》、《一袋麦种》、《白门柳》、《蝴蝶梦》等拍摄成戏曲艺术影片发行,《蝴蝶梦》、《白门柳》、《花灯案》、《闹严府》等10多个剧目被中央电视台、广东电视台摄制成舞台剧和电视剧播映。

梅州市客家舞蹈大赛-《南国牡丹舞新韵》

传承价值

广东汉剧行当齐全,表演艺术多姿多彩,音乐唱腔丰富优美,为广大观众所喜闻乐见,曾被周恩来总理赞誉为“南国牡丹”。这一别具特色的地方戏曲剧种是客家文化的重要组成部分,在客家文化及南方戏曲艺术的研究中具有重要的参考价值。

传承现状

受市场经济和流行娱乐文化的冲击,广东汉剧观众锐减,演出难以为继,原有剧团先后撤销或合并;随着老艺人辞世,年轻人不愿传承发扬,广东汉剧艺术不少绝技亦人去艺亡。广东汉剧处于濒危状态,亟待加大力度予以保护。

传承人物

梁素珍,女,1938年7月生,第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,项目名称:广东汉剧。

2007年,梁素珍入选“当代岭南文化名人50家”, 2009年被列为国家级非物质文化遗产传承人,2010年获“广东省首届文艺终身成就奖”。

保护措施

广东汉剧传承研究院的前身是成立于1959年的广东汉剧院,是国家级非物质文化遗产广东汉剧保护基地,肩负剧目创作、演出示范、艺术理论研究和人才培训等重任。2019年6月,该院将规划建设开放式的广东汉剧博物馆,设有广东汉剧体验馆、广东汉剧艺术讲堂、广东汉剧创作研究基地、广东汉剧衍生品研制中心、广东汉剧文化交流中心等功能室,让更多市民、游客近距离、直观地感受广东汉剧的魅力,让广东汉剧得到有力的传承和发展。

1988年12月,惠州市广东汉剧(汉乐)艺术研究会成立。

2005年,“广东汉剧幼苗班”开办。

2012年5月,大埔汉剧团改革转制为大埔县广东汉剧传承保护中心。

2019年3月12日上午,广东汉剧传承研究院和蕉岭县文化广电旅游体育局联合为蕉岭县博艺汉剧协会、蕉岭县汉乐协会“广东汉剧(汉乐)活动驿站”挂牌,为广东汉剧打造非遗活动基地,推动广东汉剧的传承和发展。

2019年6月16日,广东汉剧进校园活动暨国家级非物质文化遗产广东汉剧传承人梁素珍工作室揭牌仪式在梅州市农业学校举行。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,广东汉剧传承研究院获得“广东汉剧”项目保护单位资格。

2019年12月25日,梅州市振兴广东汉剧文艺基金会正式启动成立。此举旨在建立多元资金筹措机制,资助广东汉剧发展和创新,保护汉剧文化资源,传承汉剧艺术。

2022年4月14日,在中国和毛里求斯建交50周年之际,广东汉剧传承研究院与毛里求斯中华文化艺术委员会达成共识,在路易港市设立“广东汉剧海外(毛里求斯)传承推广中心”。这是广东汉剧传承研究院首个海外传承推广中心。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,“广东汉剧”项目保护单位广东汉剧传承研究院评估合格。

为了更好地传承与发剧,广东汉剧院近年复排了广东汉剧系列优秀传统剧目,并与梅州广播电视台合作,利用高科技手段及先进设备,拍摄成影像资料,同时以电视台、网络等现代媒体为平台进行播放宣传,使广东汉剧走进千家万户,让更多的人了解广东汉剧、热爱广东汉剧、支持广东汉剧。

广东汉剧《金莲》戏曲电影

重要演出

1957年,广东汉剧团赴北京演出,在中南海怀仁堂为毛泽东等党和国家领导人专场演出《百里奚认妻》等剧,被誉为‘南国牡丹”。

1965年10月,广东汉剧院彩车在天安门前接受毛主席检阅,广东汉剧《一袋麦种》剧组与全国劳模在人民大会堂得到毛主席、周恩来、邓小平、董必武、叶剑英等党和国家领导人接见。

1975年,广东汉剧《人民勤务员》剧组赴京参加全国文艺调演。

1979年,广东省委以广东汉剧院为主体,组成广东省慰问团慰问对越自卫反击战参战部队,省委书记习仲勋亲任团长。

1981年,广东汉剧《林昭德》剧组在广州友谊剧院为第五十届中国出口交易会演出。

1989年,广东汉剧《昭君行》剧组参加第二届中国艺术节(中南片)。

1990年,广东汉剧《试妻》剧组与湖北汉剧团一起赴新加坡演出。

1993年,广东汉剧院组团赴京参加纪念毛主席诞辰100周年演出。

1997年,广东汉剧《阴阳河》剧组参加纪念梅兰芳、周信芳诞辰100周年演出。

2005年12月,广东汉剧《白门柳》剧组参加第九届中国戏剧节展演。

2007年11月,广东汉剧《宇宙锋》剧组晋京参加CCTV空中剧院演出。

2008年12月举行《李仙花从艺35周年汉剧经典演唱会》。

2013年9月,在“梅州月·中华情”——2013年中央电视台中秋晚会上,在李玉刚的《花满楼》里融入了广东汉剧《南国牡丹吐芬芳》、《齐王求将》、《盘夫》、《花灯案》、《百里奚认妻》、《时迁偷鸡》等古典戏的情景表演。

2017年10月29日晚,由省文化厅指导,由广东民族乐团、广东汉剧传承研究院联合主办的“黄丽华广东汉剧唱腔民族交响音乐会”在广东演艺中心大剧院隆重举行。

2018年6月9日上午,由广东省文化厅和汕头市人民政府主办的2018年“文化和自然遗产日”广东省主场系列活动在汕头市小公园正式启动,广东汉剧在内的13个广东传统剧种首次集中展演,全面展示传统戏剧类项目保护与传承方面的成果。

2021年11月,由广东省文化和旅游厅主办、省艺术研究所策划承办的“2021粤戏越精彩·广东戏曲行当展演”在广州成功举行。其中,《艳阳楼》《火判》《扈家庄》《改容战父》4个广东汉剧剧目在活动中精彩亮相,广东汉剧演员叶林、陈文斐和曾洁乐、钟慧分获“十佳净行”“十佳武旦”称号。

荣誉表彰

1983年,广东汉剧《花灯案》荣获首届广东省鲁迅文艺金奖纪念。

1986年,广东汉剧院新编剧目《包公与妞妞》,参加第二届广东省艺术节,获剧本、演出、导演、演员4项一等奖及其他奖项。

1997年,广东汉剧《蝴蝶梦》由于不拘泥于人物褒贬、突出对人性和人生哲理的开掘,在第五届中国戏剧节上一举囊括7项大奖。

1998年,领衔主演杨秀微凭借广东汉剧《花灯案》和《深宫假凤》斩获中国戏剧梅花奖。

2000年,领衔主演李仙花凭借广东汉剧《蝴蝶梦》获得中国戏剧梅花奖“二度梅”。

2012年6月,在第七届广东省戏剧演艺大赛中荣获优秀组织奖。

2013年,广东汉剧《金莲》代表广东参加第十三届中国戏剧节,获得剧目奖和优秀表演奖;此外,广东汉剧《诗娘》荣获第十二届广东省艺术节优秀剧目特别奖。

2014年,汉剧院演员管乐莹凭借着广东汉剧戏曲舞蹈《功夫水袖》、汉歌《南国牡丹赋》等表演,在星光大道上过关斩将,获得周冠军。

2017年11月 ,广东汉剧《阴阳河》参加在江苏省张家港市举办的第七届全国优秀小戏小品展演,并从全国53个参演剧目中脱颖而出,荣获优秀剧目奖;此外,广东汉剧《李坚真》荣获第十三届广东省艺术节剧目二等奖。

2018年5月,在广东省第九届少儿戏曲小梅花荟萃决赛中,梅州市艺术学校选送的《四杰村》《扈家庄》荣获“金花十佳奖”,《活捉三郎》荣获“金花奖”,其指导老师陈小平、孙达文、曾洁乐、司鼓李轩安荣获园丁奖。大埔县广东汉剧传承保护中心、大埔县广东汉剧协会、大埔县大埔小学选送的《花灯案选段》、《黄遵宪选段》荣获“银花奖”。

2019年5月,在首届中国(武汉)汉剧艺术节中,广东汉剧传承研究院参演剧目《蝴蝶梦》获评“优秀剧目展演”作品。

2019年9月,由梅州市委宣传部选送的广东汉剧《李坚真》获得广东省第十一届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

2019年10月,由中央新影集团摄制的广东汉剧数字电影《白门柳》入围第二届中国戏曲电影展并最终荣获“优秀戏曲电影”奖。

2019年11月,在“中华颂·长丰杯”第十届全国小戏小品曲艺大展上,由大埔县广东汉剧传承保护中心选送的广东汉剧小戏《客家之子·田家炳》获优秀剧目金奖和优秀组织奖。此外,《客家之子·田家炳》还荣获优秀总策划、优秀艺术总监、优秀执行策划、优秀编剧、优秀导演、优秀唱腔设计、优秀演员等14项21人大满贯优秀奖项。

衍生作品

1961年,广东汉剧《盘夫》由中央对外新闻社拍摄成彩色纪录片。

在1962年及1965年,广东汉剧《齐王求将》和《一袋麦种》先后被拍摄成电影,为广东汉剧留下了银幕记忆。

2015年10月23日上午,广东汉剧数字电影《白门柳》在拍摄地苏州木渎古镇举行开机仪式暨新闻发布会,宣告电影《白门柳》正式开机。

2019年1月7日,由中央新闻纪录电影制片厂、广东省文联等出品的广东汉剧戏曲电影《蝴蝶梦》开机。

2019年10月15日晚,广东汉剧数字电影《白门柳》在广州举办首映仪式,标志着影片正式登陆全国电影院线,在全国大银幕上与观众见面。该电影是广东汉剧时隔半个世纪后重回大银幕的首部作品,填补了广东汉剧电影50多年的历史空白。

央视星光大道——汉剧女生管乐莹剧照

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。