-

李翰祥 编辑

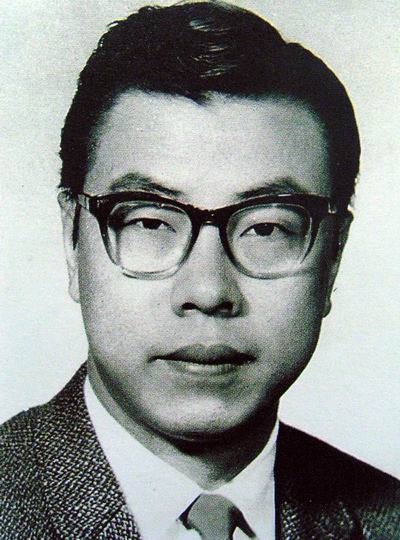

李翰祥(1926年4月18日—1996年12月17日),出生于辽宁省葫芦岛市,毕业于国立北平艺术专科学校绘画专业,中国香港男导演、编剧、制片人、演员、美术。

导演作品约80部,监督及制片作品约20部,擅长黄梅调歌唱片和宫闱片,是现代中国影史上重要的电影工作者 。1947年到达香港后,辗转于大中华、长城、大观、永华等电影公司从事演员、配音、美术设计等工作。1955年,独立编导影片《雪里红》 ,同年进入邵氏影业。1958年,执导的《貂蝉》获得第5届亚洲影展最佳导演奖。1959年,执导的《江山美人》获颁第6届亚洲影展最佳影片奖。1962年,执导的《杨贵妃》获得第1届台湾电影金马奖优等剧情片奖 。1963年,执导的《梁山伯与祝英台》获得第2届台湾电影金马奖最佳剧情片奖、最佳导演奖 ,随后赴台湾自组国联影业。1966年,执导的《西施》获得第4届台湾电影金马奖最佳剧情片奖、最佳导演奖 。1969年,执导的《扬子江风云》获得第7届台湾电影金马奖优等剧情片奖。 1971年,编导的《缇萦》获得第9届台湾电影金马奖最佳剧情片奖、最佳编剧奖 。1975年,执导的《倾国倾城》获得第12届台湾电影金马奖优等剧情片奖 。1979年,编导的《乾隆下扬州》获得第16届台湾电影金马奖最佳改编剧本奖。1983年执导的《火烧圆明园》《垂帘听政》获得中国文化部优秀影片奖特别奖 。

1996年12月17日,李翰祥在北京拍摄古装电视剧《火烧阿房宫》时,因病辞世,享年70岁。1997年,获得第34届台湾电影金马奖终身成就纪念奖。

中文名:李翰祥

外文名: Han Hsiang Li

别名:李黑

国籍:中国

出生地:辽宁锦西(今葫芦岛市连山区)

出生日期:1926年4月18日

逝世日期:1996年12月17日

星座:白羊座

血型:AB型

毕业院校:国立北平艺术专科学校、上海市立实验戏剧学校

职业:导演、编剧、制片人、演员、美术

代表作品:江山美人、后门、梁山伯与祝英台、西施、冬暖、缇萦、倾国倾城、乾隆下扬州、火烧圆明园、垂帘听政、几度夕阳红、金玉良缘红楼梦、大军阀

主要成就:第15届戛纳国际电影节最佳室内彩色摄影特别奖第34届台湾电影金马奖终身成就奖两次获得台湾电影金马奖最佳导演奖三次获得台湾电影金马奖最佳影片奖两次获得台湾电影金马奖最佳编剧奖展开

第15届戛纳国际电影节最佳室内彩色摄影特别奖第34届台湾电影金马奖终身成就奖两次获得台湾电影金马奖最佳导演奖三次获得台湾电影金马奖最佳影片奖两次获得台湾电影金马奖最佳编剧奖四次获得台湾电影金马奖优等剧情片奖三次获得亚太影展最佳导演奖两次获得亚太影展最佳影片奖1983年文化部优秀影片特别奖第6届华语电影传媒大奖卓越贡献大奖

李翰祥

李翰祥

1926年4月18日,李翰祥出生于中国奉天省锦西县(今辽宁省葫芦岛市)小苏家屯,小名祥子 。1930年因父亲任公职移居热河承德。1932年6月,日军进攻热河,李翰祥随双亲、妹妹移居北京。

1946年,考入国立北平艺术专科学校(中央美术学院前身),曾跟徐悲鸿、吴作人等学习绘画,任艺专综艺剧团团长 ;同年圣诞节晚上,发生美国军人在东单强奸北大女学生的沈崇事件,引发全国各地高校学生组织抗暴活动,李翰祥被艺专学生们邀请朗读文告,并被推举为该校学生会临时主席,参加在北大红楼文学院举行的全体学生代表大会,议决了反美大游行 。1947年6月2日,参加反饥饿反内战反迫害运动,并因此在几天后被校方以伪造高中毕业证书投考为由开除。

1947年7月,戏剧学家马彦祥受上海市立实验戏剧学校(上海戏剧学院前身)校长熊佛西委任,在北京招考新生 ,李翰祥因曾于艺专综艺剧团演出《棠棣之花》 中奸相侠累与盲叟二角,令马印象深刻,获荐入学。于9月底赴沪学习戏剧和电影,班主任是剧作家吴天,并结识导演沈浮。11月,因不如意,决定离开剧校去香港发展 ,持沈浮的两封介绍信赴香港,到大中华影业拍戏,经影星王豪介绍结识姜南,得到他的照顾。

1947年12月,参演由文逸民执导,谢家骅、李兰、严化等联合主演的影片《满城风雨》,饰演严化的邻居,这是李翰祥出演的第一部电影 。此后,便在香港岛东方戏院门口替人画素描赚钱谋生。第一次画画时因顾客太多造成阻街,且没钱交罚款被拉到赤柱坐监7天,然而在监牢里继续为洋帮办画像,比在街上时赚钱更多 。同年,受担任《火葬》助导的吴家骧邀请,参加了该片的演出。

1948年,参演任彭年、顾文宗执导,邬丽珠等主演的武侠电影《女勇士》,饰演一个酒店的仆役;在拍摄该片时,写了许多故事给任彭年,并得到报酬。后经任彭年介绍,认识北河戏院广告部的梁君显,为他画了几天看板,又经他介绍,进了朱丹广告公司。

永华时期

1949年初,李翰祥考入永华影业有限公司的训练班,班主任是顾仲彝,但只有象征性上课 。到永华影业后参演的第一部电影是朱石麟执导的《生与死》,饰演自杀者之一。其后,永华为李萍倩执导的《公子落难》选定女主角演员时,李翰祥突然被通知开除,几天后,又被永华邀请回去为该片饰演一个要饭的,但该片终于因永华内部混乱而终止。随后,李翰祥得知曾在永华任宣传主任的朱旭华已在长城电影公司掌管宣传部,便请他帮助在宣传部安插一个职位,朱旭华请他画一张王丹凤的照片,李翰祥画完后刚好被该公司老板张善琨看到,当即获得录用,并且允诺将来还可以拍特约戏。李翰祥先为李萍倩执导的《一代妖姬》以及马徐维邦执导的《琼楼恨》等电影画看板广告,同时在《一代妖姬》里饰演了大帅府的一个佣人。

1950年,长城拍摄严俊主演的电影《花街》,李翰祥为他捉刀代笔了一段“数来宝”,并兼收音,以及为该片画看板广告和海报。随后加入配音班,与李丹露、姜南、刘恩甲等负责给日本片配国语;其首部配音电影是由李香兰、池部良主演的《艳曲樱魔》 ,李翰祥还协助编撰台词,场译制兼带研习同期日片摄制技术,为他日后的导演工作打下了基础。

1952年1月,李翰祥受雇为大观片厂赵树燊编导的彩色粤语片《貂蝉》任布景师,同时也在为其他独立制片公司做布景设计和美术工作,如洪波导演的《欲魔》、洪叔云导演的《别让丈夫知道》。受王震邀请,为他写电影《女儿岛》的剧本,此后也常替挂名编导的导演们写黑市剧本赚钱。随后又在李英编导的电影《雾香港》中担任场记兼美术设计,在岳枫执导的电影《娘惹》中饰演一个老顽固。同年,被在永华拍片的严俊邀请写了一个剧本,后又被邀请做副导演,而永华的制片尔光也找他签约做基本演员,李翰祥便重回永华任特约演员并兼幕后工作,也跟着陈翼青、王朝曦学习剪辑。

1953年,严俊自导自演将沈从文的小说《边城》改编为电影,李翰祥首次任副导演,提议用林黛饰演的角色名“翠翠”作为片名,该片就被改名为《翠翠》;永华老板李祖永与李翰祥交谈之后,任用李翰祥改编剧本;该片公映后,票房收入打破了国语片此前的纪录,李翰祥因该片而崭露头角。原由但杜宇执导的古装歌唱片《嫦娥》,中途被李祖永要求重拍,由李翰祥与姜南、王震、古森林等修改剧本并协助导演拍摄,李翰祥在片中饰演月下老人一角,也因该片而与后来的妻子张翠英相识;李翰祥在拍该片过程中,邀请了一位来自台湾的女性王玖玲试镜并签约,为她取艺名“叶枫”。随后,严俊要执导林黛主演的电影《金凤》,把导演的工作交给了李翰祥,李翰祥又请程刚为该片后半段编剧,还为该片的歌曲写词,再由姚敏谱曲。

1954年10月,严俊与新加坡国际公司在香港的代表欧德尔联手,要求法院拍卖永华影业,代管了该厂,由严俊接管制片业务,但李翰祥不愿攀附严俊,把与李祖永此前签订的四部导演合约作废。

1955年3月,永华被法院拍卖,由李祖永得标,随即改组永华,李翰祥领了三个半月的薪水以及签保证书后,离开了永华,另谋出路。亚东影业公司请李丽华拍一部戏,李丽华向孙育亮推荐李翰祥做编导,李翰祥提议拍《赛金花》,得到允诺后,为该片写剧本,但写好的剧本落到了严俊手里,严俊邀请李翰祥商谈拍这部戏,李翰祥不满严俊的态度,撕毁了剧本。随后,亚东影业与邵邨人合作,李翰祥得到预算,把师陀创作的戏剧《大马戏团》改编为电影《雪里红》并执导,由李丽华、王元龙、罗维等主演,该片成为李翰祥第一部正名编导的电影作品 。之后,受尔光邀请,执导他监制兼制片的歌唱式悲剧片《马路小天使》,由欧阳莎菲、林翠、胡金铨等主演,与程刚合作将民间小说《五元哭坟》改编为该片剧本;在该片拍摄过程中,他得到邵邨人赞赏,便由尔光引见并促成与邵氏父子公司签约八年 。

邵氏早期

李翰祥-合影

李翰祥-合影

1956年,李翰祥执导描写海上渔民生活的电影《海茫茫》,改编自杜纪柯的小说《伶仃洋恩仇记》,由尔光监制,赵雷、石英、罗维等主演,外景全部采用实景拍摄;该片是李翰祥进入邵氏后首部作品,在香港首映时改名为《水仙》,票房较差,而在新加坡评价很高。随后,李翰祥执导《黄花闺女》,剧本改编自王西彦的《村野恋人》,由林黛、赵雷等主演。之后,执导电影《窈窕淑女》,根据李健吾的话剧《以身作则》改编,由林黛、罗维、杨志卿、胡金铨等主演。之后,执导歌唱片《丹凤街》,根据张恨水小说《秦淮世家》改编,由尤敏、赵雷等主演,黄枫写剧本。同年,李翰祥参加第三届亚洲影展,与邵逸夫会面,随后引荐胡金铨进入邵氏公司做签约演员。

1957年,受大陆黄梅戏影片《天仙配》 启发,说服邵氏投资拍摄了绚丽豪华的古装彩色黄梅调歌唱片《貂蝉》,由林黛、赵雷、罗维等主演,该片在香港上映收入30多万港币,打破了国语片纪录,扭转了邵氏公司基本上以拍摄时装文艺片为主的传统,掀起香港影坛持续20年的黄梅调电影风潮 。

1958年,执导了侦探悬疑片《杀人的情书》(又名《卡尔登情杀案》)。4月,作为邵氏兄弟公司代表之一,在菲律宾马尼拉参加第五届亚洲影展,凭借《貂蝉》获得了最佳导演奖 。同年,李翰祥邀请乐蒂加入邵氏公司,由她和胡金铨主演李翰祥执导的歌唱喜剧《妙手回春》。

1959年5月,作为邵氏公司代表之一,携《江山美人》一片在吉隆坡参加第六届亚洲影展。6月29日,其执导的黄梅调歌唱片《江山美人》首映 ,由林黛、赵雷、胡金铨等主演,该片票房40万6000多港元,是该年度香港中西影片之冠,打破香港国语片最高票房纪录,成为台湾地区年度票房冠军,并获得了第六届亚洲影展最佳影片金锣奖 ,另外,该片剧本由编剧家王月汀编写,由此被李翰祥带携;随后规划《倾国倾城》系列作品,以四段影片分别拍摄中国古典美人王昭君、杨贵妃、西施、妲己的故事 ,其中的妲己被邵氏换为褒姒,但最终被放弃。同年,执导电影《儿女英雄传》,该片由乐蒂、王植波主演,是邵氏第一部武侠动作片,也是李翰祥唯一一部侠情作品。同年底,开始执导《倾国倾城》系列之一的《王昭君》 。

1960年,执导了电影《倩女幽魂》,该片由乐蒂、赵雷主演,入围第13届戛纳电影节竞赛单元获好评 ,成为邵氏公司进军国际影坛的代表作品 。又执导黑白文艺小品《后门》,由王引、胡蝶主演,于东京第7届亚洲影展获颁最佳影片及日本文部大臣特奖 。4月,执导由李丽华、严俊等主演的《杨贵妃》,该片于1963年在台湾上映后,成为该年度票房总冠军,并获颁第一届金马奖多项大奖,以及第15届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖 ;随后带领原班人马同时拍《武则天》,该片是香港首部使用彩色阔银幕制式的影片 。

1963年,李翰祥被邵氏公司委任为总策划,领导胡金铨、高立、王月汀及何梦华等四位导演开拍四部彩色阔银幕黄梅调电影,由李监督脚本、服装、布景、道具等。因邵氏公司与电懋争拍以梁祝为题材的电影,李翰祥被任命为总导演,带领朱牧、田丰、胡金铨、刘易士、宋存寿等人分组拍摄《梁山伯与祝英台》,并起用凌波反串梁山伯;该片在台湾上映后,创下台北首轮连映62天、年度票房总收入800多万新台币的纪录 。10月31日,第2届金马奖于台北举办,《武则天》获颁优等影片,《梁山伯与祝英台》获颁最佳剧情片、最佳导演等六项大奖。同年,邵氏计划请他执导影片《七十二家房客》。

国联时期

1963年8月25日,宣布脱离邵氏 ,将自组影业,而邵氏公司采取法律途径,使李翰祥无法使用香港的片场设施而不能工作;11月,受国泰及联邦公司鼓动而离开了邵氏公司,并带走熟练工、技师、导演等20余人,在台湾成立“国联影业有限公司”,仿照好莱坞片场模式设立,但注册地在香港 。随后得到台制厂助其借用场地,赶拍国联创业作《七仙女》,又拍摄了《状元及第》,并成立国联演员训练班 。同年,李翰祥收到一份名为《杜十娘怒沉百宝箱》的电影剧本,是丁善玺毛遂自荐,两人因故未能合作但从此结识。同年底,李翰祥与台制厂筹备合拍《西施》。

1964年3月,电懋与邵氏谈判并签订了协议后,李翰祥解决了与严俊的合约纠纷,也可为电懋以外的其他公司服务,同时李翰祥与邵氏公司的合约限制也解除,使国联的《七仙女》能够在香港和东南亚公映;7月22日,其执导的古装片《西施》历经选角、剧本修改、服装定制以及合作方的国泰陆运涛、台制厂龙芳、联邦夏维堂等因坠机遇难等多项困难后 ,终于开镜。同年,作家张淑涵带领章家珍介绍给李翰祥的国联并签约,李翰祥为其取艺名“甄珍”。

1965年,李翰祥与张曾泽联合执导琼瑶电影《菟丝花》,让刚加入国联影业的演员姜昌年参演,并为他起艺名“秦沛” 。9月,李翰祥耗资2600多万台币执导,由江青、赵雷、朱牧等主演的《西施》拍竣,片长近四小时,分为上集《吴越春秋》及下集《勾践复国》。10月22日,其执导的《西施》在台北新生戏院首映 ,首轮收入新台币五百余万,为当年台湾地区第一名,李翰祥因此获颁第三届十大杰出青年奖,其后转走文艺路线。同年,邀请郭南宏加入国联影业。

1966年,出版双月刊《电影沙龙》,在香港发行杂志《国联电影》,同时以策划导演的名义,培养和提拔了一批人才为国联影业拍片,如让朱牧执导《辛十四娘》、杨甦执导《几度夕阳红》、宋存寿和刘易士执导《天之骄女》、郭南宏执导《明月几时圆》等,又购买了丁善玺写的两个剧本,并任命丁善玺执导其中的《虎父虎子》。扩建了国联的影棚后,与朱牧联合执导《凤阳花鼓》。10月30日,第四届金马奖召开,他的作品《西施》获最佳影片、最佳导演等5项大奖 。同年,获得1966年度十大杰出青年金手奖。

1967年,国联与合作方的国泰、联邦矛盾全面爆发,李翰祥陷入财务危机,随后得到辅导支持,并于9月份与中制厂梅长龄签约拍摄两部电影。1968年2月,李翰祥策划、与宋存寿联合执导的《破晓时分》公映。同年5月,在台北中制厂开始执导谍战片《扬子江风云》,由杨群、李丽华、柯俊雄等主演 ;李翰祥与被中制厂任命为该片副导演的夏祖辉结识,并从此开始多年合作;该片于1969年上映后,先在新加坡和马来西亚打破国语片20年的卖座纪录,成为台湾地区1969年度票房卖座冠军。6月,由于国联十余张支票跳票,李翰祥被提起公诉,面临巨额罚款。随后,谢家孝等台湾影界人士发起义务拍片替李翰祥纾困的行动,由台制厂厂长杨樵统筹,李翰祥计划与李行、白景瑞、胡金铨联合执导一部史诗影片,谢家孝则建议四位导演各拍一段集锦片。11月,他们决定以聊斋故事为题材,每人拍一段故事。

1969年,李翰祥执导电影《冬暖》,该片改编自台湾作家罗兰同名小说,是李翰祥在国联影业时期文艺片的代表作。10月,李翰祥执导《喜怒哀乐》中《乐》篇,至12月杀青。同年,李翰祥结束了国联影业,其共出品了20多部制作精良的影片,把香港的较为完善的制品制度和工业模式引入台湾,为当地培养了不少人才,对台湾民营影业发展起到推动作用。

1970年,执导中制厂影片《缇萦》,由甄珍、王引、谢贤等主演,由于各种纠纷导致他出入海关屡遭困难,便借着为该片进行后期制作的机会,离开台湾,去了日本 。1971年,结束《缇萦》后期制作工作,回到香港 ,组织了新国联影业公司,将在台湾时未完成的作品组织成以“骗”为主题的集锦片《骗术奇谭》 。1972年,执导《骗术大观》,由赵雷、甄珍、孙越等联合主演 。接着推出《骗术奇中奇》,亦为集锦片,带动了一股骗术片潮流,而且这种集锦形式对七十年代电影面貌影响甚大。

重返邵氏

1972年,李翰祥与邵逸夫达成默契后重回邵氏公司,首先执导《大军阀》 ,提携主持电视综艺节目的许冠文主演 ,票房收入340多万港元,该片成为该年度卖座亚军;其后,继续执导了《风月奇谭》《北地胭脂》等大量风月片,成为他此时期作品数量最多的类型,并将古典文学《金瓶梅词话》改编并执导为电影《金瓶双艳》 。

1974年,发掘白小曼后,由她与许冠文联合主演了他执导的电影《声色犬马》 ;同年,其老友朱牧加盟嘉禾公司,李翰祥化名为“司马克”,为朱牧执导的《花飞满城春》等电影撰写剧本。1975年,规划制作庞大认真的宫闱片集,首先执导《倾国倾城》,由狄龙、卢燕、姜大卫等主演 。1976年,完成宫闱片集《瀛台泣血》,后由于健康因素,取消了描述秦淮河畔、烟雨江南商女悲歌的《南朝金粉》计划。1977年,编导喜剧片《乾隆下江南》,启用义子刘永主演,获金马奖优等剧情片。7月28日,开始拍摄他的最后一部黄梅调影片《金玉良缘红楼梦》,由林青霞、张艾嘉等主演,到10月31日完成拍摄 。

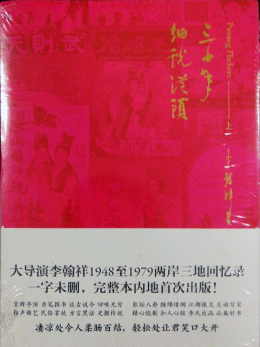

1978年,血管堵塞导致病情恶化,决定接受医生建议赴美做手术。因担心手术出意外,在去美国前,先秘密北上内地探亲访友;10月,先后在上海遇到影人苏诚寿,在北京故宫遇何贤,双方秘密商讨在内地拍片事宜;年底,赴美国洛杉矶接受冠状动脉绕道手术。1979年初,经过多次更换题材后,选定以西太后为题材,委托上海电影制片厂的苏诚寿、沈寂编写《垂帘听政》剧本;7月,在中国文化部的安排下,至北京与长春电影厂签订合约,合拍清宫片《垂帘听政》 。11月,剧本通过中国文化部的认可,合拍计划得到廖承志与何贤支持。同年,应东方日报谢家孝之邀,开始在香港《东方日报》上连载回忆录《三十年细说从头》 。

1980年,长春厂因预算问题于合拍计划中撤手,随后由中国电影合作制片公司协助推进,再请杨村彬修整苏、沈编成的《垂帘听政》初稿;5月,与邵氏续约,签下10部片约,筹备摄制根据高阳小说改编的《徐老虎与白寡妇》,以及古装片《武松》等作品 。1981年,李翰祥先后拍摄《扬州十日》;5月,执导由他的同名回忆录改编的怀旧剧情片《三十年细说从头》,以及两部关于乾隆的电影 。

新昆仑时期

李翰祥

李翰祥

1982年,北上拍片事宜抵定后,于3月在何贤资助下,成立新昆仑影业公司 ,并亲自根据苏诚寿、沈寂、杨村彬等人写就的底本重组,准备拍摄《慈禧传》,计划分为火烧圆明园、垂帘听政、同治中兴、变法维新、八国联军等五大部分。8月10日,在承德避暑山庄,首先执导《火烧圆明园》与《垂帘听政》两部,由刘晓庆、梁家辉、周洁等主演 ,共投资6000万港币;李翰祥由此成为香港非左派公司中第一位到内地拍片的导演,该片的拍摄得到了内地数十个相关部门单位的大力支持 。9月,邵氏公司因私怨向社会各界散布李翰祥曾返回内地的消息,李翰祥立即被台湾当局封杀,其所有作品被冻结,他此后数年内无法在香港和台湾拍片。

1983年9月和10月,其执导的《火烧圆明园》和《垂帘听政》先后在香港上映,收获2700多万港币票房佳绩,其后在日本上映时收获13亿日元票房,《垂帘听政》入围多项香港电影金像奖 ;10月,香港天地图书公司出版《三十年细说从头》 第一册;同年,因合拍公司更改合约,中止西太后片集摄制计划;同年,获选为中国人民政治协商会议辽宁省委员。1984年4月21日,其执导的《火烧圆明园》和《垂帘听政》获得1983年度中国文化部优秀影片奖 ;11月,与中国电视剧国际合作公司合作,以电视电影名义,在北京编剧并执导《火龙》,由梁家辉、潘虹等主演,反映末代皇帝溥仪的后半生 。

1986年,筹拍邓丽君传记电影,因邓之日本经纪人有意见而放弃。同年,李翰祥得到一位纽约华侨赞助他拍片,又接到岳华介绍给他的一部小说,是邓友梅创作的《烟壶》,便将其改编为影片《八旗子弟》,由他执导,陈道明、马和平、李殿馨等主演,但该片完成后,因有一些暴露镜头,多年被禁止上映 。1988年8月,在深圳参加第11届百花奖及第8届金鸡奖颁奖礼;11月起,在香港东方日报开始连载回忆录《天上人间》;12月,执导慈禧太后系列第三部《一代妖后》(又名《西太后》),以清宫野史秘传为基调,由刘晓庆等主演 。1989年7月,执导古装片《敦煌夜谭》,后赴泰国、韩国等地拍了几部情色片。

1993年6月,在李行等友人奔走下,重新得准入境台湾 ,为筹拍李香兰传记电影选角和宣传;年底再度赴台,为金马奖三十周年颁奖典礼担任颁奖嘉宾,纪念影展放映四部他曾经获奖的作品。1994年,李翰祥计划拍摄的李香兰传记电影,终因资金及剧本等原因未能实现,便转到美国洛衫矶,拍摄侦探惊悚片《情人的情人》,但票房与口碑皆不理想 。同年,李翰祥筹划将高阳的历史小说《荆轲》改编成40集古装电视剧,便找到刘晓庆,请求她投资并主演,剧名被定为《火烧阿房宫》。1995年,获香港导演会颁赠终身成就奖。

1996年4月,应刘晓庆邀请到北京签约,创作古装剧《火烧阿房宫》 。9月2日,与夏祖辉合作执导该剧,在北京开镜。12月17日下午,李翰祥主持该剧工作会议后,于16点20分心脏病复发,送医后宣告不治,享年70岁。该剧余下部分由夏祖辉完成 。

感情

1945年,就读于北平市市立第三中学(今北京市第三中学)二年级的李翰祥,返小苏家屯探亲,奉祖父命辍学成婚。

李翰祥家庭

李翰祥家庭

1953年,李翰祥因拍摄《嫦娥》走访女主角杨明,杨明谈起的一个房客,是母女二人,母亲叫赵水珍,出生于1926年,杭州人,13岁时与邻居在上海艺华片厂(即艺华影业有限公司,上海电影制片厂前身之一)看拍戏,被其老板严春堂看到后,邀请她与艺华签演员合同。由于赵水珍相貌与女明星张翠红相似,便替她改名叫张翠英。李翰祥早在北平三中读书的时候,就已看过张翠英和关宏达、韩兰根主演的《学府风光》。与张相恋二十余日后,于其生日当天(10月10日)结婚,由李祖永夫妇做证婚人,严俊做男方主婚人,严幼祥做女方主婚人,尔光、汪晓嵩做总招待,姜南做司仪,叶纯之用钢琴伴奏结婚进行曲。

李翰祥共有五个女儿,长女李燕萍于1946年5月31日在北京出生。1958年,三女儿李殿朗出生。1960年,四女儿李殿馨出生。1963年,五女儿李殿音出生。1965年11月29日,儿子李承翰出生 。

结拜兄弟

1953年2月14日(农历正月初一),李翰祥与六位好友于九龙界限街107号结为异姓兄弟,排行依序为冯毅、蒋光超、李翰祥、马力、沈重、宋存寿、胡金铨,自诩为“七大闲”。

(参考资料来源 )

导演及编剧、监制

首映时间 | 出品公司 | 片名 | 职务 | 主演演员 |

|---|---|---|---|---|

1953年 | 永华 | 《翠翠》 | 编剧、副导演 | 严俊、林黛、鲍方、姜南 |

1954年 | 《嫦娥》 | 导演 | 杨明、陈又新、刘恩甲、马金铃 | |

1956年 | 亚东 | 《雪里红》 | 导演、编剧 | 李丽华、罗维、葛兰、胡金铨 |

永华 | 《金凤》 | 导演、编剧 | 林黛、严俊、王元龙、洪波 | |

邵氏父子 | 《梅姑》 | 编剧 | 林黛、严俊、李翰祥、红薇 | |

《水仙》 | 导演、编剧 | 石英、赵雷、罗维、张翠英 | ||

1957年 | 《窈窕淑女》 | 导演、编剧 | 林黛、罗维、杨志卿、红薇 | |

《黄花闺女》 | 导演、编剧 | 林黛、赵雷、于素秋、杨志卿 | ||

新天 | 《马路小天使》 | 导演、编剧 | 林翠、欧阳莎菲、胡金铨、张翠英 | |

邵氏父子 | 《春光无限好》 | 导演 | 林黛、赵雷、洪波、王莱 | |

《移花接木》 | 导演、编剧 | 林翠、赵雷、王元龙、白云 | ||

1958年 | 金龙 | 《笑声泪影》 | 编剧、副导演 | 林黛、严俊、王莱、姜南 |

邵氏父子 | 《给我一个吻》 | 导演 | 钟情、赵雷、王元龙、洪波 | |

《貂蝉》 | 导演 | 林黛、赵雷、罗维、杨志卿 | ||

《安琪儿》 | 导演 | 丁宁、周曼华、王元龙、嘉玲 | ||

《丹凤街》 | 导演、编剧 | 尤敏、赵雷、杨志卿、李英 | ||

《全家福》 | 导演 | 石英、王豪、胡金铨、梅月华 | ||

邵氏兄弟 | 《妙手回春》 | 导演 | 乐蒂、胡金铨、杨志卿、张翠英 | |

1959年 | 《杀人的情书》 | 导演 | 唐菁、乐蒂、刘绮、罗维、陈芸 | |

《江山美人》 | 导演 | 林黛、赵雷、胡金铨、马霖 | ||

《儿女英雄传》 | 导演 | 乐蒂、王植波、罗维、王元龙 | ||

1960年 | 《后门》 | 导演 | 胡蝶、王引、王爱明、李香君 | |

《倩女幽魂》 | 导演 | 赵雷、乐蒂、唐若青、洛奇 | ||

1961年 | 《手枪》 | 导演 | 王引、李香君、陈厚、乐蒂 | |

1962年 | 《杨贵妃》 | 导演 | 李丽华、严俊、杨志卿、顾文宗 | |

1963年 | 《梁山伯与祝英台》 | 导演、编剧 | 乐蒂、凌波、任洁、李昆、陈燕燕、井淼 | |

《武则天》 | 导演、编剧 | 李丽华、赵雷、张仲文、严俊、高宝树 | ||

《凤还巢》 | 导演 | 李香君、荘元庸、金峰、沈殿霞 | ||

《杨乃武与小白菜》 | 导演 | 李丽华、关山、朱牧、杨群 | ||

《七仙女》 | 编剧 | 凌波、方盈、夏仪秋、潘迎紫、黄莎莉 | ||

国联 | 《七仙女》 | 导演、编剧、监制 | 江青、容蓉、杨志卿、朱牧、毛冰如 | |

1964年 | 《真假凶手》 | 导演 | ||

《一毛钱》 | 导演 | 李丽华、关山、张仲文、张冲 | ||

《状元及第》 | 导演、监制 | 江青、钮方雨、周曼华、王莱、嘉宝 | ||

邵氏兄弟 | 《王昭君》 | 导演 | 林黛、赵雷、洪波、蒋光超、王月汀 | |

1965年 | 国联 | 《西施》 | 导演、监制 | 江青、赵雷、朱牧、古军、马骥、曹健 |

1966年 | 《几度夕阳红》 | 策划导演 | 江青、汪玲、甄珍、杨群 | |

《几度夕阳红大结局》 | 策划导演 | 甄珍、杨群、江青、汪玲 | ||

《辛十四娘》 | 策划导演 | |||

《菟丝花》 | 导演 | 汪玲、杨群、朱牧、艾黎、李湄 | ||

《天之娇女》 | 导演 | 李登惠、钮方雨、甄珍、马骥 | ||

1967年 | 《十万青年十万军》 | 策划导演 | 杨群、伍秀芳、朱牧、田野、金滔、李虹 | |

《明月几时圆》 | 策划导演 | 甄珍、刘维斌、钮方雨、吴风、胡蝶、柯佑民 | ||

《深情比酒浓》 | 策划导演 | 归亚蕾、金滔、李虹、佟林、刘维斌 | ||

《塔里的女人》 | 策划导演 | 汪玲、杨群、佟林、胡蝶、费云 | ||

《凤阳花鼓》 | 策划导演 | 甄珍、王冲、钮方雨、孙越、王洪彰 | ||

1968年 | 《破晓时分》 | 策划导演 | 杨群、伍秀芳、洪波、马骥、蒋青峰 | |

建华 | 《女萝草》 | 策划导演 | 归亚蕾、王冲、马骥、佟林 | |

1969年 | 国联 | 《冬暖》 | 策划导演 | 田野、归亚蕾、马骥、孙越、赵群、韩甦 |

《陌生人》 | 策划导演 | 甄珍、杨群 | ||

中制厂 | 《扬子江风云》 | 导演、监制 | 李丽华、杨群、柯俊雄、欧威、葛香亭 | |

国联 | 《黑牛与白蛇》 | 执行导演 | 田野、江青、金滔、吴炳南 | |

《北极风情画》 | 策划导演 | 万仪、杨群、王冲、张慧 | ||

1970年 | 新和兴 | 《鬼狐外传》 | 导演、编剧 | 李丽华、岳阳、王冲、江彬 |

统一 | 《虎父虎子》 | 策划导演 | 归亚蕾、葛香亭、岳阳、王冲、葛小宝 | |

蓝天 | 《喜怒哀乐》之《乐》篇 | 导演、编剧 | 甄珍、岳阳、张美瑶、李丽华、胡锦 | |

1971年 | 新国联 | 《骗术奇谭》 | 导演、编剧 | 张冲、谢贤、齐琳、张帝、青山 |

中制厂 | 《缇萦》 | 导演、编剧 | 王引、谢贤、甄珍、孙越、文逸民、江青 | |

1972年 | 新国联 | 《骗术大观》 | 导演、编剧、监制 | 甄珍、邓光荣、王琛、李翰祥、胡燕妮 |

东和 | 《只羡鸳鸯不羡仙》 | 导演、编剧 | 甄珍、谢贤、胡锦、李昆、张允文 | |

邵氏兄弟 | 《大军阀》 | 导演、编剧 | 许冠文、姜南、朱牧、王侠、何莉莉、狄娜 | |

《风月奇谭》 | 导演、编剧 | 刘午琪、贝蒂、夏雯、李允中、姜南 | ||

1973年 | 《牛鬼蛇神》 | 导演、编剧 | 程刚、张帝、刘午琪、石天、李菁 | |

《骗术奇中奇》 | 导演、编剧 | 甄珍、姜南、赵雷、任浩、乔宏 | ||

《北地胭脂》 | 导演、编剧 | 何莉莉、岳华、胡锦、夏萍、郑康业 | ||

《风流韵事》 | 导演、编剧 | 岳华、冯展萍、房勉、卢迪、许冠英 | ||

《一乐也》 | 导演、编剧 | |||

1974年 | 《金瓶双艳》 | 导演、编剧 | 杨群、胡锦、陈萍、恬妮、姜南 | |

《花飞满城春》 | 编剧(化名为司马克) | 洪金宝、石天、恬妮、胡茵茵、田俊 | ||

《丑闻》 | 导演、编剧 | 许冠文、王琛、恬妮、朱牧、李丽丽 | ||

华明 | 《富贵花开》 | 导演、编剧 | 甄珍、夏台凤、岳阳、胡锦、江彬、蒋光超 | |

新天地 | 《至尊宝》 | 编剧(化名为司马克) | 刘一帆、胡锦、恬妮、胡茵茵 | |

邵氏兄弟 | 《声色犬马》 | 导演、编剧 | 许冠文、胡锦、谷峰、胡茵茵 | |

1975年 | 《港澳传奇》 | 导演、编剧 | ||

《倾国倾城》 | 导演、编剧 | 卢燕、狄龙、萧瑶、苗天、姜大卫、凌波 | ||

《捉奸趣事》 | 导演、编剧 | 宗华、刘慧茹、杨志卿、于倩、林伊娃 | ||

嘉禾 | 《拍案惊奇》 | 编剧(化名为司马克) | 恬妮、邵音音、张瑛、何守信 | |

1976年 | 邵氏兄弟 | 《瀛台泣血》 | 导演、编剧 | |

《洞房艳史》 | 导演、编剧 | 李菁、陈萍、谷峰、康凯、恬妮 | ||

嘉禾 | 《阿茂正传》 | 编剧(化名为司马克) | 李添胜、张宝、朱青、潘冰嫦 | |

邵氏兄弟 | 《拈花惹草》 | 导演、编剧 | 余莎莉、陈萍、詹森、王侠 | |

《骗财骗色》 | 导演、编剧 | 谷峰、邵音音、陈萍、丹娜 | ||

1977年 | 《风花雪月》 | 导演、编剧 | 岳华、邵音音、恬妮、王莱、姜南 | |

《乾隆下江南》 | 导演、编剧 | 刘永、汪禹、李昆、姜南 | ||

《金玉良缘红楼梦》 | 导演、编剧 | |||

《佛跳墙》 | 导演、编剧 | 野峰、邵音音、艾飞、詹森 | ||

1978年 | 《子曰:食色性也》 | 导演、编剧 | 陈萍、余莎莉、于荣、杨志卿 | |

《哈啰床上夜归人》 | 导演 | 卢国雄、陈维英、廖淑仪、刘慧茹 | ||

第一 | 《真白蛇传》 | 编剧(化名为司马克) | 秦祥林、林青霞、秦之敏、李昆 | |

邵氏兄弟 | 《乾隆下扬州》 | 导演、编剧 | 刘永、李昆、姜南、岳华、张瑛 | |

1979年 | 《军阀趣史》 | 导演、编剧 | 秦煌、姜南、邵音音、楚湘云、吕红 | |

《鬼叫春》 | 导演、编剧 | 岳华、胡锦、余莎莉、焦姣、惠英红 | ||

《销魂玉》 | 导演、编剧 | 楚湘云、谷峰、陈维英、秦煌 | ||

1980年 | 《乾隆皇与三姑娘》 | 导演、编剧 | 刘永、潘冰嫦、李昆、姜南、惠英红 | |

1981年 | 第一 | 《皇帝与太监》 | 编剧 | 陈丽丽、方正、顾宝明、董玮 |

邵氏兄弟 | 《徐老虎与白寡妇》 | 导演、编剧 | 恬妮、刘永、白彪、惠英红 | |

1982年 | 《三十年细说从头》 | 导演、编剧 | 刘永、戴良纯、楚湘云、谷峰、李殿馨 | |

《武松》 | 导演、编剧 | 狄龙、汪萍、谷峰、刘永、王莱 | ||

《乾隆皇君臣斗智》 | 导演、编剧 | 刘永、李昆、姜南、惠英红、王沙 | ||

1983年 | 《皇帝保重》 | 导演、编剧 | 汪禹、方怡珍、康凯、谷峰、田青 | |

新昆仑、中国电影合作制片公司 | 《火烧圆明园》 | 导演、编剧、监制 | 刘晓庆、梁家辉、陈烨、周洁、张铁林、阎青妤、项坤 | |

新昆仑 | 《垂帘听政》 | 导演、编剧、监制 | 刘晓庆、周洁、梁家辉、陈烨、张铁林、阎青妤、项坤 | |

1986年 | 中国电视剧制作中心 | 《火龙》 | 导演、编剧 | 梁家辉、潘虹、李殿朗、李殿馨 |

1988年 | 南方、新昆仑、中国电视剧国际合作公司 | 《八旗子弟》 | 导演、编剧 | 陈道明、李殿馨、罗历歌、李岩、李翔、马和平 |

1989年 | 珠江、银都 | 《一代妖后》(又名《西太后》) | 导演、编剧 | 刘晓庆、巩俐、陈烨、陈道明、李岩 |

1991年 | 金高润、邵氏 | 《竹夫人》 | 导演、编剧 | 单立文、林熙倩、秦煌、高素贞 |

金高润 | 《金瓶风月》 | 导演、编剧 | 单立文、方玉婷、纪倩儿、曹查理 | |

银都、新力 | 《敦煌夜谭》 | 导演、编剧 | 王小凤、王霄、周洁、萧小华 | |

1994年 | 联合、邵氏 | 《少女潘金莲》 | 导演 | 甘海、单立文、田雋、黄美贞、金仁淑 |

新昆仑 | 《情人的情人》 | 导演 | 郎雄、刘雅丽、梁家辉、刘永、李殿朗、郑佩佩 | |

1996年 | - | 《火烧阿房宫》(电视剧) | 导演 |

(参考资料来源 )

出品及策划、制片

首映时间 | 片名 | 职务 |

|---|---|---|

1965年 | 《三元相思曲》 | 策划 |

1966年 | 《辛十四娘》 | 出品、策划 |

《菟丝花》 | 出品、策划 | |

《天之娇女》 | 出品、策划、制片 | |

《几度夕阳红》 | 策划 | |

《几度夕阳红大结局》 | 策划 | |

1967年 | 《十万青年十万军》 | 出品、策划 |

《塔里的女人》 | 出品、策划 | |

《凤阳花鼓》 | 出品、策划 | |

《明月几时圆》 | 出品 | |

《深情比酒浓》 | 出品、策划 | |

《远山含笑》 | 出品、策划 | |

1968年 | 《破晓时分》 | 出品、制片 |

《飞贼》 | 策划 | |

《陌生人》 | 出品 | |

《女萝草》 | 策划 | |

《北极风情画》 | 出品 | |

1969年 | 《黑牛与白蛇》 | 出品 |

《不速客》 | 制片 | |

1971年 | 《骗术奇观》 | 出品 |

1972年 | 《骗术大观》 | 出品 |

1994年 | 《情人的情人》 | 出品 |

美术作品

时间 | 片名 | 职务 |

|---|---|---|

1950年 | 《雨夜歌声》 | 制作设计 |

《结婚廿四小时》 | 制作设计 | |

1951年 | 《玫瑰花开》 | 美术指导 |

1952年 | 《别让丈夫知道》 | 制作设计 |

《浴室艳尸》 | 布景 | |

1991年 | 《金瓶风月》 | 美术指导 |

作词作品

时间 | 片名 |

|---|---|

1963年 | 《七仙女》 |

1982年 | 《武松》 |

1988年 | 《一代妖后》 |

1991年 | 《敦煌夜谭》 |

三十年细说从头

作者名称 李翰祥

作品时间2017-1-1

三十年细说从头

作者名称 李翰祥

作品时间1983-10

| 影视类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 台湾电影金马奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 香港电影金像奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 戛纳国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

李翰祥的作品既有对故园家乡的怀恋,也有彰显大中国情结的国族意识。在历史与现实、小家与大国、商业和艺术之间的迟疑和抉择中,他的作品类型在变,影像风格在变,但不变的是对中国文化和历史传统的坚守与想象。他拍黄梅调电影,一方面是表现处世安然和莺莺燕燕,给港台同胞漂泊流散的心带来一份乡音和慰藉,另一方面是他浮城北望,对中国北方市井之态和上海文化想象。他创办国联影业,拓荒台湾电影产业,其作品体现了台湾外省人的归属无望、漂泊乡愁和寻“家”之切。重后邵氏后,在香港1970年代的浮躁风气之下,在经历国联的运营失败和一系列人情冷暖之后,他的作品表现出对人性的彻底鄙夷,一方面,他开拓风月片类型传统,塑造出一个彻底的娱乐感官世界;另一方面,他在商业片之余见缝插针地创作历史宫闱片,坚持想象着心中那个金碧辉煌的宫廷故乡。他的创作巧妙地把中华文化的传统元素、市场的商业走向以及观众的欣赏趣味紧密结合起来,让电影成为三者之间的“文化粘合剂”,成为两岸三地的“想象共同体”。纵观其一生在两岸三地间的创作游移,打破地域和政治的藩篱,紧紧抓住华语电影的历史精髓和中国人心的根基脉搏,抓住中国古典艺术的情趣,拍中华传统的渔樵耕读、琴棋书画、佛禅与鬼故事,以及人文雅士的风流佳话,以平实的镜头酝酿成一段芬芳的思古幽情,展现了中国文化人在各方面的所欲所求,其美学语言与中国的历史、文学、文化共通却又独树一格,用影像营造出一个又一个中国想象(赵燕评) 。

李翰祥作为六七十年代香港电影的代表人物,也是当时极少数走遍两岸三地拍片的电影人,他在无形中增强了各地区之间电影技术的经验交流,为华语电影事业的发展起到了一定地推动作用(网易娱乐评) 。

无论黄梅调片、武侠片、鬼片、风月片、史诗、文艺、写实,还是文学改编、杂锦、喜剧、恐怖,中国影史上几乎每种电影类型,李翰祥都摄制过,评论界对他有“片场变色龙”之称。纵观其演艺生涯,他以梦想家之姿在香港影坛起飞德年代注入了心力,在台湾影业萌芽茁壮的岁月着风潮,在中国内地改革开放初期起到了合作制片的示范作用(第五届金马奖最佳女主角江青评) 。

李翰祥与张彻、胡金铨等常被人称为“大中华导演”,北人南下,从北京到上海,再至香港、台湾,身上有着三四十年代北京上海电影人的风骨,有着那个时期特有的颠沛流离印迹,亦有着来到香港后,被同化后的油滑。地域性在李翰祥电影中并不明显,他往往选择民间故事、传统小说、历史故事等放之四海而皆准的题材,来应对不同地域的观众。他精通表演、剪辑,即便身居导演之位,也不免常常亲自上阵。他的电影中,有着强迫症般的考据,对精致的追求尤令今人惭愧(魏君子评) 。

李翰祥拍戏一直致力还原文化传统,更兼美术专业出身,喜欢古玩字画及各种小玩意,搞起来自然如鱼得水,加之雅俗荤素无所顾忌,东抄西凑在所不惜,譬如《一乐也》中“老太太住院”一段照抄老舍小说《开门大吉》,《军阀秘史》中“老太爷看戏”一场照抄传统相声《关公战秦琼》,《风月奇谭》中“捉奸”和“偷情”两段照搬意大利薄伽丘名著《十日谈》,只是趣味氛围完全中国化,很容易让观众看得轻松随意,又有软性色情的感官刺激,当真娱乐性十足。有如此手段,李翰祥才得以开创1970年代风月片新潮,于他个人电影生涯中再创高峰。李翰祥对传统文化风貌的还原,看似真实严谨,实际也充满艺术家的想象力。《乾隆皇》系列对老北京民俗风貌的描述,各类叫卖声、旗人见面请安的礼节等,拍得既地道又有味道,但等日后真正回北京拍《八旗子弟》,在原地实景拍摄,风情反而不如邵氏片场(搜狐网评) 。

李翰祥是香港电影人中为数不多的文化型导演,他的电影中处处散发着古朴典雅之美 。他不能算是一位自觉的文化使者,他一生或为避祸,或求发展,或因转型,奔走于内地、香港、台湾之间,无意中却促进了三地之间电影文化的交流、借鉴与融合。在上世纪四五十年代,李翰祥南下香港,给香港电影人带来的成套的上海电影经验与外国电影观念影响,将中原文化融入香港电影文化之中,逐渐被香港观众接受。他的敏感在于,能够将中国文化元素转化成香港流行文化,比如中国电影《天仙配》在香港街头传唱一时,引发他突发奇想,创造出黄梅调电影,占领香港影坛数年。1960年代他自组公司到台湾发展,带去香港电影经验,促进了台湾民营电影业的繁荣。1980年代到内地开始合作拍片,又使内地电影人近距离地借鉴了香港电影制作与创作经验。李翰祥电影在港台地区及东南亚华人界走红,表明这些地区民众对于中华文化的渴求(《新京报》评) 。

李翰祥的风月片最明显的特点就是“敢拍”,大大突破了过去港片的暴露尺度和观众的心理承受能力,这也是他风月片炙手可热的重要原因。另一个特点就是取材广泛,题材五花八门,戏曲、相声、中外名著、坊间笑谈、民间故事等等,只要是他觉得可取,他都会放到电影之中。他镜下的女角色并不只是满足男性创作者与观众,更层次分明的集合人性里的爱恨贪嗔痴,将整幅人事尘网密密织起,使她们有充满人情趣味的鲜活姿态,在风月片嬉笑玩乐中也讽刺世俗。所以,李翰祥虽然拍摄了大量的风月片,没有多大的艺术价值,可是每一部都能出奇出新,保证了影片的质量,极具有观赏性,并且片中对于旧时民俗形象刻画,也为后人提供了宝贵的影像资料。李翰祥就是“俗”,也要“俗”的与众不同,这样反映出大导演特立独行的处世原则(新浪网评) 。

1997年1月,第34届台湾电影金马奖追赠李翰祥终身成就奖 。

2004年,作为受嘉许的电影工作者之一,其名字被刻在香港星光大道。

2007年11月,第44届金马奖举办《胡金铨、李翰祥、杨德昌导演回顾影展文物展》,纪念李翰祥等导演 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。