-

儒家 编辑

儒家是先秦诸子百家之一,脱胎自周朝礼乐传统。注重“人道大伦”,希望推衍“爱与敬”。让人不拘泥、不保守,让人不偏执、不极端,让人与时俱进,不故步自封。儒家注重教育。“玉不琢,不成器,人不学,不知道。是故古之王者,建国君民,教学为先。”六经为诗、书、礼、乐、易、春秋。六艺为礼、乐、射、御、书、数。儒家注重德政。“天子者,与天地参。故德配天地,兼利万物,与日月并明,明照四海而不遗微小。居处有礼,进退有度,百官得其宜,万事得其序。”强调仁与礼相辅相成。儒家特别注重社会管理,尤其注重管理者的素质。提倡教化,抨击暴政。力图重建礼乐秩序,移风易俗。儒家以人为本,是一个不断发展、与时俱进、昂扬向上的学术流派。

从白话层面理解有两种意思:其一,儒即有道之士。《扬子·法言》:通天地人曰儒。即儒为会通天道、人道者。《汉书·司马相如传》颜师古注说:“凡有道术者皆称儒”。其二,《说文解字》:“儒,柔也,术士之称。” 不过,一般《说文解字》的后一意接受较广。“儒”是古代对学者的尊称,即今所谓“学者”,是极普泛的一种名称。《论语》,孔子对子夏说:“汝为君子儒,毋为小人儒”。可见那时只称有知识才艺者为“儒”,其中有君子,也有小人。

儒家起源

儒者为何名为儒,儒字含义许多人皆未求深解的。儒家思想资源“来源于尧舜与西周的《尚书》《诗经》在孔子时代已经成为包括孔子在内的人们所依凭的文化经典。”

周礼曰:儒家得道以民。所谓得道,一曰礼乐,二曰仁义。先得礼乐者,乃儒家元圣周公(?—约前1095)姬旦也。周公摄政,五年营建洛邑,六年制作礼乐,依据周制,参酌殷礼,制定了田制、管制、禄制、乐制、法制、溢制、畿服制、嫡长子继承制等,形成了相当完备的典章制度,世称周礼或曰周公之典。周公曾作大诰、康诰、酒诰、周官、立政诸篇,倡导天命不僭、天命靡常之思想,张扬敬德保民、明德慎罚、孝养父母、以德辅天之言行。孔子于周礼向往不已,曾有吾从周之誓言。孔子于周公膜拜顶礼,为久矣,曾曰,吾不复梦见周公而长叹。为阅周公之典,访元圣之迹,孔子于周景王年间,携弟子南宫敬叔入周问礼于老聃,问乐于苌弘。周公及三代礼乐,乃后起儒学之先导。洛邑成周,乃中国儒学之祖庭。

章太炎在《国故论衡》中认为,儒有三科,关达、类、私之名,达名为儒。儒者,术士也。(《说文》)儒之名盖出于需。需者,云上于天,而儒亦知天文,识旱潦。儒是指一种以宗教为生的职业,负责治丧、祭神等 各种宗教仪式。他说:“儒本求雨之师,故衍化为术士之称。”

胡适《说儒》中,根据东汉许慎《说文解字·人部》对“儒”的解释为:“儒,柔也,术士之称。从人,需声”。而正是这个将儒释为柔,引来许多不同的说法,甚至于立场截然不同的大辩论。胡适认为儒者为殷遗民,而这些人于亡国之后,沦落为执丧礼者,儒为周代社会对有此类文化之术士之蔑称。因已遭亡国,其文化只能以柔弱之势存在。

据徐中舒《甲骨文字典》考释,甲骨文的儒,象人沐浴濡身之形。上古原始宗教举行祭礼之前,司礼者必斋戒沐浴,以示诚敬。不仅证明了胡适的儒最早是殷商教士,是宗教神职人员的论点,也为儒教(非儒学)是宗教找到了证据 。

李泽厚也认为儒家是巫师演化而来的。孔子自己曾经说过,“吾与史、巫同涂而殊归也”。但同时,他也指出了自己与专门沟通鬼神的术士有所不同,“吾求其德而已”。 从孔子开始,“儒”的观念发生了变化,渐渐地脱离了巫的知识范围。孔子是中国历史上首开私学的教育家,人称“弟子三千,贤人七十二”,他及弟子把古代为贵族所垄断的礼仪和各种知识传播到民间,逐渐形成儒家学派。因此,儒家是承袭殷商以来的巫史文化,发展了西周的礼乐传统,是一个重血亲人伦,追求现实事功,礼教德治精神始终一贯的学派。

《汉书·艺文志》:"儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳、明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际,祖叙尧、舜,宪章文、武,宗师仲尼,以重其言,于道为最高。"

有人认为儒者是指一种以宗教为生的职业,负责治丧、祭神等各种宗教仪式。"儒本求雨之师,故衍化为术士之称"(《国故论衡·原儒》)。

《说文解字》:儒,柔也,术士之称。据郭沫若考证,"儒"本是鄙称,儒家这一称号,也不是孔子自家封号,而应是墨家对孔子这一学派的称呼。

春秋创建

大约从公元前7世纪起,周朝的封建统治开始衰落,皇族子弟的教师,以及有些皇室成员本人,都散落在民间,以教授经书为生,有的因谙习礼仪而成为人家婚丧嫁娶、祭祀或其他礼仪的襄礼(司仪)。这些人被称为“儒”。

“儒”是中国春秋战国时代“百家争鸣”中的一家,是一个学术派别。儒学并无确立神秘力量为文明核心并统御教徒的特点,相反,儒学是一种以人为文明核心为主体的思想。

孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,春秋时鲁国陬邑(今山东曲阜)人。中国古代最著名的思想家、教育家、政治家,对中国思想文化的发展有极其深远的影响。

《史记·孔子世家》载:"自天子王侯,中国言六艺者折中於夫子。可谓至圣矣!"

历代推崇

儒家在先秦时,和墨家并称显学。在秦始皇时受到重创,即所谓的"焚书坑儒"。至汉代,汉王朝以继承三代中原文化正统为其文化建设的基本路线,而这三代中原文化正是儒家六经,孔子以继承华夏民族文化著称,因而儒学本身便是华夏民族的文化精华。由于宗经而尊儒,这也是儒家交上好运的原因之一。 孔子作古,"儒分为八"(《韩非子》),其中主要有两派,一是孟子出子思一系传道,二是荀子出子夏一系传经,这便是先秦儒学……

没落历程

儒学在历史上也多次遭受严重冲击,不过在历经多种冲击、浩劫乃至官方政权试图彻底铲除儒家思想之后,儒家思想依然是中国社会一般民众的核心价值观。

儒家思想以传统封建社会为物质承担者,而传统封建社会以儒家思想为精神承担者,传统社会的瓦解,致使孔子圣人权威丧失。当中国被西方列强的坚船利炮轰开国门时,近代便开始了大规模的反孔运动,经历了太平天国的农民起义、资产阶级革命派的辛亥革命以及达到高潮的“五四”新文化运动。

一百年前,时人发愤于国之积弱,诟龟呼天。一批深受西学影响又急欲救亡图强的进步青年,以胡适、陈独秀为主将,发起了一场中国近代以来“反孔非儒”的高潮"——五四运动"。他们抱着"打倒孔家店"的决绝姿态,否定了作为中华两千多年文化主流的儒学。

在"五四运动"发起后,其间又遭"文化大革命"最后一劫,使儒学历经严重挫折。

孟子

孟子

政治主张

参见:正统、道统、法统、大一统、天命论、君君臣臣、三纲五常、四维八德、华夷之辨、君臣大义、尊王攘夷

孔子学说崇尚等级制度和用三纲五常来维护统治的学说。主张“礼、乐、仁、义”,提倡“忠恕”“中庸”之道。主张“德治”“仁政”,重视伦常关系。西汉以后,逐渐成为中国封建社会占统治地位的学派。

有教无类

儒家思想奉孔子(前551年-前479年)为宗师,所以又称为孔子学说,是对中国以及远东文明发生过重大影响并持续的意识形态。儒家学派之前,古代社会贵族和自由民分别通过“师”与“儒”来接受传统的六德(智、信、圣、仁、义、忠),六行(孝、友、睦、姻、任、恤)、六艺(礼、乐、射、御、书、数)的社会化教育。从施教内容看,中国古代的社会教育完全是基于华夏民族在特定生活环境中长期形成的价值观、习惯、行为规范和处世准则等文化要素之上进行的。儒家学派全盘吸收这些文化要素并将之上升到系统的理论高度。儒家的学说简称儒学,是中国古代自汉代以来大多数朝代的主流意识流派,正统的官方思想。

儒家学派的创始人孔子第一次打破了旧统治阶级垄断教育的局面,变“学在官府”为“有教无类”,使传统文化教育播及到整个民族。因此儒家思想有了坚实的民族心理基础,为全社会所接受并逐步儒化了全社会。

互敬互信

伦理学上儒家注重自身修养,其中心思想乃“仁”,意谓人与人之间应注重和谐的关系。

要尊重知识,“朝闻道,夕死可矣”,善于吸取别人的长处,“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”,以及“君子远庖厨”等。

仁而有序

荀子

荀子

在现实政治的问题上,儒家要求统治者和被统治者双方都要承担义务,从理论上说,被统治者有权利反抗不正常承担义务的统治者。“仁政易行”则提倡分清“不能”与“不为”之间的区别,即“做不到”与“不去做”之间的差异。而其“无恒产,因无恒心”也体现了民本思想。

在国际政治方面,儒家主张“华夷之辨”。华夷之辨在古代促进了中原先进文化的传播,在近代则成为中国现代化的障碍。

微言大义

儒家有一个重视编修历史的悠久传统。子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。”(《论语·述而》)。但是孔子编修《春秋》,不单纯记载史事,而且也通过遣词用字的方法,借此以表达自己的思想观点,称之为“微言大义”。由于历代儒家学者的努力,中国的编年史从公元前841年(西周共和元年)开始,一直到今天,一年也没有中断过。

重义轻利

儒家重义轻利,重官轻商,重本抑末,与现代商品经济不相适应。儒家典籍《礼记》中所描述的大同社会是儒家思想大道之行的描述。

格物致知

儒家的格物致知就是专门从事科学领域专业知识的研究,此学派已失佚,后来成为儒家认识论的重要问题。子曰:“君子不器。”朱熹的解读是:“器者,各适其用而不能相通。成德之士,体无不具,故用无不周,非特为一才一艺而已。”这是儒家轻视专门人才的思想根源。明代撰写《天工开物》的宋应星,也是六次科举不中,才转而研究科技专业知识的。

特征1 | 以孔子为先师,为思想领袖; |

|---|---|

特征2 | 以《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋》等书为经典; |

特征3 | 在思想上形成了仁与礼的一种张力结构; |

特征4 | 由内圣而外王,通过内体心性成就外王事功之学; |

特征5 | 尤注重人与人之间伦理关系,并将之运用到政治实践中,成为指导性的原则。 |

孔子

孔子

东汉在此基础上加上《论语》、《孝经》,共七经。

唐时加上《周礼》、《礼记》、《春秋公羊传》,《春秋榖梁传》、《尔雅》,共十二经;

宋时加《孟子》,后有宋刻《十三经注疏》传世。

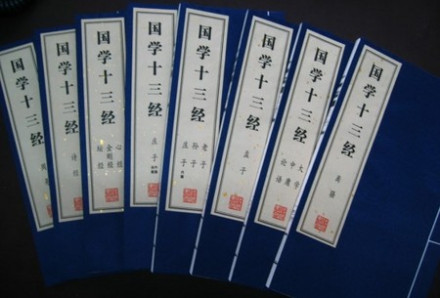

《十三经》是儒家文化的基本著作,就传统观念而言,《易》、《诗》、《书》、《礼》、《春秋》谓之"经",《左传》、《公羊传》、《谷梁传》属于《春秋经》之"传",《礼记》、《孝经》、《论语》、《孟子》均为"记",《尔雅》则是汉代经师的训诂之作。后来的《四书》指是指《大学》(《礼记》中一篇)、《中庸》(《礼记》中一篇)、《论语》、《孟子》,五经则指:《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《左传》。

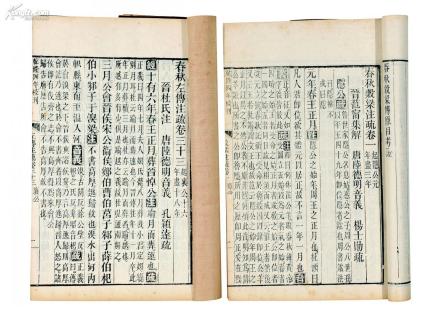

十三经

儒家经典主要有十三经。儒家正典化始自孔子治六经。孔子“治《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六

《国学十三经》

《国学十三经》

“故书者,政事之纪也;诗者,中声之所止也;礼者,法之大兮,类之纲纪也。故学至乎礼而止矣。夫是之谓道德之极。礼之敬文也,乐之中和也,诗书之博也,春秋之微也,在天地之间者毕矣。”“君子知在位者之不能以恶服人也,是故简六艺(六艺为“礼” “乐” “射” “御” “书” “数”)以赡养之。《诗》《书》具其志,《礼》《乐》纯其养,《易》《春秋》明其知。六学皆大,而各有所长。《诗》道志,故长于质。《礼》制节,故长于文。《乐》咏德,故长于风。《书》著功,故长于事。《易》本天地,故长于数。《春秋》正是非,故长于治人。”

荀子说:“故诗书礼乐之道归是矣。诗言是其志也,书言是其事也,礼言是其行也,乐言是其和也,春秋言是其微也。”即《诗经》教言圣人之志,《尚书》教行圣人之事,《仪礼》规定圣人之行,《乐经》乃和圣人言,《春秋》乃圣人微言大义。“温惠柔良者,《诗》之风也;淳庞敦厚者,《书》之教也;清明条达者,《易》之义也;恭俭尊让者,礼之为也;宽裕简易者,乐之化也;刺几辩义者,《春秋》之靡也。”

秦末,刘邦,项羽攻入咸阳,项羽火烧咸阳宫,秦火一炬,《乐经》从此失传。 东汉在此基础上加上《论语》、《孝经》,共七经;唐时加上《周礼》、《礼记》、《春秋公羊传》,《春秋榖梁传》、《尔雅》,共十二经。宋时加《孟子》,后有宋刻《十三经注疏》传世。

《十三经》是儒家文化的基本著作。就传统观念而言,《易》、《诗》、《书》、《礼》、《春秋》谓之“经”;《左传》、《公羊传》、《谷梁传》属于《春秋经》之“传”;《礼记》、《孝经》、《论语》、《孟子》均为“记”;《尔雅》则是汉代经师的训诂之作。

后来的《四书》是指:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》;《五经》则指:《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋》。

十三经注疏

十三经注疏

十三经注疏

书名 | 传 | 注 | 疏 |

周易正义 | 王弼(魏)、韩康伯(晋) | 孔颖达(唐) | |

尚书正义 | 孔安国(西汉) | 孔颖达(唐) | |

毛诗正义 | 毛亨·毛苌(西汉) | 郑玄(东汉) | 孔颖达(唐) |

周礼注疏 | 郑玄(东汉) | 贾公彦(唐) | |

仪礼注疏 | 郑玄(东汉) | 贾公彦(唐) | |

礼记注疏(礼记正义) | 郑玄(东汉) | 孔颖达(唐) | |

春秋左传注疏(春秋正义) | 杜预(西晋) | 孔颖达(唐) | |

春秋公羊传注疏 | 何休(东汉) | 徐彦(唐) | |

春秋谷梁传注疏 | 范宁(西晋) | 杨子勋(唐) | |

论语注疏 | 何晏(魏) | 邢昺(北宋) | |

孟子注疏 | 赵岐(东汉) | 孙奭(北宋) | |

孝经注疏 | 唐玄宗 | 邢昺(北宋) | |

尔雅注疏 | 郭璞(西晋) | 邢昺(北宋) |

儒藏

把儒家典籍收集在一起,编成一大文库,即为“儒藏”,是儒家著作的总汇,与道教之道藏、诸子之子藏、术数加之术藏相应。儒藏是聚集古代儒家的大百科全书,载有哲学、政治、军事、经济、教育、文学、历史、艺术、医学、化学、天文、地理、数学、技术各方面的丰富的内容。

“孔子以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”孔门十哲是德行、言语、政事、文学孔门四科中表现出类拔萃的十位弟子。“德行:颜渊,闵子骞,冉伯牛,仲弓。言语:宰我,子贡。政事:冉有,季路。文学:子游,子夏。”

先师孔子

孔子

孔子

诗书礼乐之道是春秋时期贵族子弟的学习科目。“说礼乐而敦诗书,诗书,义之府也,礼乐,德之则也,德义,利之本也”。贵族教育“顺先王诗书礼乐以造士。春、秋教以礼乐,冬、夏教以诗书” 。“以乐德教国子:中和、祇庸、孝友。以乐语教国子:兴道、讽诵、言语” 。“教三行:一曰孝行,以亲父母;二曰友行,以尊贤良;三曰顺行,以事师长”。

而平民教育则“以乡三物教万民而宾兴之:一曰六德,知、仁、圣、义、忠、和;二曰六行,孝、友、睦、姻、任、恤;三曰六艺,礼、乐、射、御、书、数。”

孔子认为以诗书礼乐教化,“入其国,其教可知也:其为人也,温柔敦厚,《诗》教也;疏通知远,《书》教也;广博易良,《乐》教也;洁静精微,《易》教也;恭俭庄敬,《礼》教也;属辞比事,《春秋》教也。故《诗》之失愚,《书》之失诬,《乐》之失奢,《易》之失贼,《礼》之失烦,《春秋》之失乱。其为人温柔敦厚而不愚,则深于《诗》者矣;疏通知远而不诬,则深于《书》者矣;广博易良而不奢,则深于《乐》者矣;洁静精微而不贼,则深于《易》者矣;恭俭庄敬而不烦,则深于《礼》者矣;属辞比事而不乱,则深于《春秋》者矣。”

孔子读《诗经·小雅》叹曰:“于《柏舟》,见匹夫执志之不可易也。于《淇奥》,见学之可以为君子也。于《考盘》,见遁世之士而不闷也。” 孔子编订《尚书》以尧为起点,“祖述尧舜,宪章文武”,解说尧、舜、禹、汤、文、武、周公的圣王政治。一方面,孔子主张仁政,一方面主张明德慎罚,以刑佐教。孔子曰“古之御天下者,以六官总治焉”。六官就是《周礼》中的治国政的冢宰、管教育的司徒、 司礼(礼法、祭典)的宗伯、司兵(军政)的司马、主刑(诉讼、刑罚)的司寇、主土木的司空。此外,孔子“志在春秋”,并认为《周易》中有“古之遗言”。

战国八派

由于孔子的思想学说体系涉及范围相当广泛,孔门弟子对孔子言论和思想的理解不尽相同,难免会产生歧见。所以,孔子逝世以后,孔门弟子就开始逐步分化。到了战国的中后期,儒学在成为“显学”的同时,在儒家内部也形成了八个不同的派别。儒家八派之说,始见于《韩非子》的《显学》篇:“自孔子之死也,有子张之儒,有子思之儒,有颜氏之儒,有孟氏之儒,有漆雕氏之儒,仲良氏之儒,有孙氏之儒,有乐正氏之儒。”

1.子张之儒

子张

子张

“子张之儒”的学术或政治主张究竟如何,已难知其详。荀子在其《非十二子》中曾十分严厉地批评“子张之儒”,把他们称之为“贱儒”,说:“弟佗其冠,礻中礻覃其辞,禹行而舜趋,是子张氏之贱儒也。”这个批评似乎没有列出什么学术或思想上的根据,仅讲一些言行举止而已。一般以为荀子所斥可能是指战国末期依附于“子张之儒”一派门墙的人。如清儒郝懿行以为,是指那些徒似子张之貌而不似其真的人(参见王先谦《荀子集解》引)。现代学者敦沫若根据“子张之儒”具有博爱容众,严己宽人等特点,认为“子张氏的后学们似乎更和墨家接近”,并推测“墨翟受了子张的影响”(《十批判书·儒家八派的批判》)。

2.子思之儒

子思是孔子的孙子。关于子思之儒的学术或政治主张究竟如何,荀子在《非十二子》中从否定的角度略有论及:“略法先王而不知其统,犹然而材剧志大,闻见杂博。案往旧造说,谓之五行,甚僻违而无类,幽隐而无说,闭约而无解。案饰其辞而祗敬之曰:‘此真君子之言也’。子思唱之,孟轲和之,世俗之沟犹瞀儒然不知其所非也,遂受而传之。”按大多数宋儒的观点,“子思之儒”发挥了孔子的中庸思想,把儒爱道德范畴“诚”这一精神实体提高到世界本原的地位,对儒家的心性之学有重大贡献。

3.颜氏之儒

综合《论语》、《史记》等文献资料的记载,孔子弟子中姓颜的共有八人,他们是:颜无繇、颜回、颜幸、颜高、颜祖、颜之仆、颜哙、颜何。“颜氏之儒”究竟是其中何人之学所传,已难确断,学术界一般认为是以颜回为代表的。颜回是孔子最得意的弟子之一,《论语》中出现有32次,他的思想论清斋,讲坐忘,有清净归隐的倾向。其学派的最主要特点就是安贫乐道,重在下功夫实践孔子的仁德思想。此外,在《庄子》一书中,也提到过颜回之学的“坐忘”、“心斋”等修养理论。

孟子

孟子

“孟氏之儒”是以孟子为代表的观点站不住脚。因为韩非子是评价七十子弟子,孟子靠不上边。司马迁在《史记·孟子荀卿列传》明确说孟子“受业于子思门人”。郭沫若认为,“孟氏之儒”不仅与“子思之儒”为一系,而且也与“乐正氏之儒”为一系(《十批判书》)。

5.漆雕氏之儒

综合《论语》、《史记·仲尼弟子列传》等文献资料的记载,孔子弟子中姓漆雕的共有三人,他们是:漆雕开、漆雕哆、漆雕徒父(《孔子家语·弟子解》作漆雕从),学术界一般认为“漆雕氏之儒”是以漆雕开为代表的。漆雕开,《汉书·艺文志》作漆雕启,据宋儒王应麟考证,“启”为原名,汉人避汉景帝名讳改为“开”,春秋末期鲁国(一说蔡国)人,生于公元540年,卒年不详。漆雕开是孔子弟子,孔子曾让他去做官,他说对做官没有信心,孔子听了表示很赞赏(参见《论语·公治长》)。漆雕开具有不屈的勇气,《韩非子·显学》中说:“漆雕之议,不色挠,不目逃,行曲则违于臧获,行直则怒于诸侯,世主以为廉而礼之。”在对人性的看法上,他主张性有善有恶,《论衡·本性》中记:“宓(不齐)子贱、漆雕开、公孙尼子之徒,亦论情性,与世子(世硕)相出入,皆言性有善有恶。”

根据这些资料,现代学者研究认为:“漆雕氏之儒”不愿做官,好勇任侠,属于孔门弟子中任侠的一派,这一派主张人性有善有恶,宓子贱、公孙尼子、世硕等都是这一派的主要成员,《汉书·艺文志》中著录有《漆雕子》、《宓子》、《世子》、《公孙尼子》,说明他们当时都有著作(均已佚)。此外,《孟子·公孙丑上》称善于“养勇”的北宫黝,亦当属于“漆雕氏之儒”、蒙文通《古学甄·漆雕之儒考》)。由此可见,漆雕氏的思想分三方面:知,得智;仁,爱民;勇,刚毅勇武。有似于侠客。

6.仲良氏之儒

仲梁所指梁鳣、梁赎二人。“仲梁氏之儒”是指梁鳣、梁赎、曾参、子夏等孔子门人提倡以农为本、儒学修身之道。齐景公五十一年(公元前497年),梁鱣从学孔子周游列国。从游圣门长久,叔鱼後迁居鲁国曲阜。孔子晚年时(公元前482年),在梁鱣支持下,与师兄弟及其弟子共同修编代表孔子儒学思想体系的著作《论语》。还缮写《春秋》、《尚书》、《孔子家语》;修订《礼》、《乐》、《御》、《数》等。子梁赎师从曾参,又兼子夏之礼学,自成一派,世称仲梁氏之儒。据陈奇猷推测,“仲良氏之儒”或许是《礼记·檀弓上》所载的仲梁子一派仲梁子,东汉郑玄在《礼记注》中说其为鲁人。据《礼记·檀弓上》上记:“曾子曰:尸未设饰,故帷堂,小敛而彻帷。仲梁子曰:夫妇方乱,故帷堂小敛而彻帷。”又《毛诗传》中引有仲梁子语,而《毛诗》源自子夏,所以这一派可能兼有(曾点、曾参)、子夏二家之学(参见陈奇猷《韩非子集释·显学》校注)。

7.孙氏之儒

学术界一般认为“孙氏之儒”就是以荀子为代表的一派。荀子是战国晚期儒家的主要代表人物,他继承了孔子的治学传统,是儒家经学的主要传播者之一。在政治思想上,他发展了孔子的“礼学”,倡言礼法兼治;哲学上主张“天人相分”,“制天命而用之”;认为“人之性恶,其善者伪也”,强调后天学习的重要性。“孙氏之儒”中除那些传承荀子经学的弟子之外,有名者是韩非和李斯,但他们两人已经突破了其老师荀子的儒家学派的界限,而成为法家中的代表人物。

8.乐正氏之儒

战国儒家八派中这一派也不可考。据郭沫若推测,“乐正氏之儒”或即孟子弟子乐正克,因此当属“孟氏之儒”一系。据陈奇猷推测,“乐正氏之儒”或为曾子弟子乐正子春,因此当传曾子之学(参见陈奇猷《韩非子集释·显学》校注)。

总之,战国时期的儒家八派,是当时“百家争鸣”中传达有内部出现的派别,它们之间的观点很不相同,但都自认为是代表了孔子的正统儒家思想。从以后的历史发展来看,孟子一派和荀子一派影响颇大。

谶纬神学

秦焚书坑儒之后,除易经外,方士儒书基本绝迹,靠儒生的记忆背诵才流传下来。汉朝时,五经通过年迈的儒者得到复原,以汉隶书写,称今文经学。但后来在孔子故居发现隐藏了一部分儒经,以孔子时代的蝌蚪文记载,刘歆做了很大整理,称古文经学。两者在流传文本和经典解读方法上均有差异,但其后经学家郑玄基本统一了今古文,今古之争渐息,儒经在文本上的争议被平息。(至宋朝,朱熹对《大学》文本作了修正,但被其后明朝的王阳明所反对,并推崇古本《大学》,于是又开始流传古本。明太祖朱元璋曾欲对《孟子》进行删节,但因遭到臣属以死要挟的强烈反对而放弃。直至清末,时局动荡,人心思变,疑古之风日盛,今古文之争又起。康有为认为东汉以来经学,多出刘歆伪造,是新莽一朝之学,非孔子之经。但又被其后的学者所驳斥。今天所看到的儒经,大多源自汉儒的流传,而解读上,则承袭了宋明儒的思想。)

谶纬思想形成于西汉的哀帝、平帝时期,到东汉则基本完备,被称为内学被学者称之为儒教。纬书是相对于经书而言的,儒家的“六经”,加上《孝经》都有纬书,总称“七纬”,以神秘主义解释七经《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》《孝经》。经籍和纬书互配,经在轴,纬在杼。当时儒道两家学派有个明显的共同趋势就是道家往下层社会发展成民间道教;而儒家则在上层社会发展成了庙堂儒教 。

纬书内的天文占卜和未来预言叫做“谶记”,七纬之外有《论语谶》,对孔子进行神化,附会圣人神道设教。“易曰:‘河出图,洛出书。’然则圣人之受命也,必因积德累业,丰功厚利,诚著天地,泽被生人,万物之所归往,神明之所福飨,则有天命之应。盖龟龙衔负,出於河、洛,以纪易代之徵,其理幽昧,究极神道。先王恐其惑人,秘而不传。说者又云,孔子既叙六经,以明天人之道,知后世不能稽同其意,故别立纬及谶,以遗来世。” 谶纬思想认为“《易》有阴阳,《诗》有五际,《春秋》有灾异,皆列终始,推得失,考天心,以言王道之安危……窃学《齐诗》,闻五际之要,《十月之交》篇,知日蚀、地震之效昭然可明,犹巢居知风,穴处知雨,亦不足多,适所习耳。”

董仲舒

董仲舒

建初四年(79年),汉章帝主持召开了一次全国经学讨论会,即白虎观会议,会议纪录由班固整理成《白虎通德论》,以法令形式将谶纬之学定形,和正统经书具有同等地位。晋朝泰始三年,禁星气谶纬之学。纬书原本因隋炀帝禁止而散佚。《隋书·经籍志一》:“ 炀帝即位,乃发使四出,搜天下书籍与谶纬相涉者,皆焚之,为吏所纠者至死。”流传下来的纬书有:易纬《乾凿度》、书纬《考灵曜》、诗纬《含神雾》、礼纬《稽命征》、乐纬《动声仪》、春秋《元命包》、孝经《援神契》、尚书《中候握河纪》、论语《谶比考》。后为追求长生的道教区分,从南北朝开始叫做儒教又被称作圣教。“儒教是中华民族土生土长的宗教 ”,儒教是礼乐文明的代表,上古宗教的直接继承者。

“儒教是中华民族特有的传统宗教,凡是生活在中国这块古老土地上的各民族,包括汉族以外的少数民族,如北方的辽、金、元,西夏及清,历代王朝都以儒教为国教,孔子为教主(这是孔子生前没有料到的,正如老子被道教奉为教主没有被老子料到一样)。……儒教利用政教结合的优势得以成为国教,儒教的神权与皇权融为一体,不可分割 。”

在汉代今古经学、公羊学派、谶纬三者是不分家的。公羊家和谷梁家都主张尊王说、内鲁说,即讲大一统,讲君臣父子,讲华夷之辨。“景、武之世,董仲舒治公羊春秋,始推阴阳,为儒者宗。宣、元之后,刘向治谷梁春秋,数其祸福,传以洪范,与仲舒错。至向子歆治左氏传。”公羊家以西汉董仲舒、眭弘和东汉何休为代表。《公羊传》的思想直承《春秋》,侧重于从《春秋》尊王攘夷思想延伸而成的“大一统”、“拨乱反正”观点。西汉初年,以尊王为主体的春秋公羊思想,成为朝野的依据。而公羊学派在公羊学被立为学官之后,更是大大的扩张了势力。董仲舒著《春秋繁露》,好言“天人感应”与“阴阳灾异”,由是“谶纬”之学大兴。汉宣帝时期,谷梁传成为春秋的权威解释,公羊学随之没落,曹魏时期大儒世家司马氏登基后更是动摇了谶纬信仰。

唐代道统

韩愈

韩愈

宋明道德神学

二程

二程

朱熹

朱熹

朱熹著述甚多,有《四书章句集注》《太极图说解》《通书解说》《周易读本》《楚辞集注》,后人辑有《朱子大全》《朱子集语象》等。其中《四书章句集注》成为钦定的教科书和科举考试的标准

陆九渊

陆九渊

王守仁

王守仁

1644年,明朝灭亡,这是以汉人为统治者的中国第二次亡国。明亡之后,以阳明学大儒黄宗羲为代表的一些儒家学者对历史进行了反思,认为“为天下之大害者,君而已矣。”

详细分支

程朱学派,崇仁学派,船山学派,春秋公羊严氏学派,慈湖学派,次仲学派,存斋晦静息庵学派,大夏侯氏尚书学派,大小戴礼学派,大兴二朱学派,钓台学派,定川学派,东发学派,东莱学派,东林学派,东原学派,东整学派,东樵学派,端临学派,尔雅学派,二江学派,二曲学派,二万学派,范吕学派,范许学派,方耕学派,费氏易学派,丰芑学派,伏氏尚书学派,高平学派,高氏易学派,萧同学派,晓庵学派,功利学派,古灵学派,古论语三家合一学派,古论语学派,古微学派,古文经学派,古文尚书学派,关学,漆雕氏儒学派,漆书尚书学派,齐论语学派,齐诗学派,广平定川学派,广平学派,龟山学派,韩诗学派,韩氏易学派,汉上学派,汉学和靖学派,河东学派,鹤山学派,横浦学派,横渠学派,衡麓学派,恒斋学派,胡学,湖湘学派华阳学派,槐堂学派,淮南九家易学派,晦翁学派,兼山学派,今文经学派,荆公新学,景迂学派,静明宝峰学派,静清学派,静修学派,静庵学派,敬庵学派(张伯行),九峰学派,考亭学派,馀山学派,葵园学派,兰皋学派,朗夫学派,乐学派,春秋公羊胡母生学派,乐正氏儒学派,理初学派,里堂学派,礼经高堂氏学派,朴学,朴斋学派,颜李学派,颜氏儒学派,齐学起庵学派,钱塘二梁学派,潜邱学派,潜研学派,潜庵学派,潜庵学派(辅广)清江学派,秋农学派,邱刘学派曲园学派,容甫学派,儒家学派,三礼学派,三鲁学派,三魏学派,三原学派,上蔡学派,深宁学派,慎修学派,石渠阁讲论会,实斋学派,士刘学派,授堂学派,蜀学,双池学派,双峰学派,水心学派,说斋学派,思、孟儒学派,宋学苏斋学派,梭山复斋学派,泰山学派,泰州学派,陶楼学派,田氏易学派,亭林学派,宛溪学派,王学王张学派,望溪学派,未谷学派,味经学派,武夷学派,五峰学派,勿□学派,西山葵氏学派,西山真氏学派,西庄学派,息园学派,惜抱学派,夏峰学派,献县学派,湘乡学派,象山学派,小夏侯氏尚书学派,小夏侯氏尚书学派,孝感学派,孝经学派,校口学派,谢山学派,新学,啸山学派,啸山学派,砚溪学派,杨园学派,阳明学派,养知学派,姚江学派伊川学派,伊洛之学仪征学派,永嘉学派,永康学派,用六学派,愚山学派,玉山学派,豫章学派,岳麓学派,粤闽王门学派,月亭学派,赵张学派,浙东学派,浙中王门学派,震沧学派,震泽学派,郑堂学派,郑学止修学派,止斋仲良氏儒学派,周官礼学派,孜堂学派紫阳学派,子居学派,子夏儒学派,左海学派,巽斋学派,茗柯学派,荥阳学派,蒿庵学派,蕺山学派,涑水学派,濂洛关闽濂溪学派濂学,婺学,懋堂学派,稷下学团,籀口学派,艮峰学派,艮庭学派,艮斋学派。

儒家思想对中国文化的影响很深,几千年来的封建社会,中国人代代传授的不外《四书》、《五经》。中国人基因中的责任思想(以天下为己任)、忠孝思想(仁、义、礼、智、信)、恕的思想(己所不欲,勿施于人)、伦理思想(修身、齐家、治国、平天下)都是儒家思想与专制统治结合的结果。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。