-

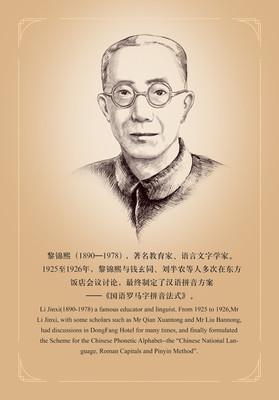

黎锦熙 编辑

黎锦熙(1890年2月2日—1978年3月27日),男,字劭西,出生于湖南湘潭,汉语言文字学家、词典编纂家、文字改革家、教育家,九三学社创始人之一。1915年受聘为教育部教科书特约编审员,1916年成立了“中华国语研究会”,1955年当选为中国科学院哲学社会科学学部委员(院士)。黎锦熙从事语文教学和研究工作70年,研究和探讨的领域很广,对于语言学、文字学、词典学、语法学、修辞学、教育学、目录学、地理学、历史学、佛学等,都有很深的造诣和丰富的著述。

中文名:黎锦熙

外文名:Li Jinxi

别名:黎邵西

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1890年2月2日

逝世日期:1978年3月27日

毕业院校:湖南优级师范

主要成就:1955年当选为中国科学院哲学社会科学学部委员(院士)

出生地:湖南湘潭

代表作品:《国语运动史纲》《国语词典》《增注国音常用字汇》

性别:男

黎锦熙

黎锦熙

1907年,考入北京铁路专修科。次年因学校毁于火灾,返回湖南,考入湖南优级师范史地部。三年后,以全校第一名的成绩毕业。

1911年,毕业于湖南优级师范史地部之后,开始从事教育工作。

1912年,开始编辑小学教科书,将《西游记》收入课文,包含了改革教育、废除八股文、学作语体文的思想,引起保守人士的惊骇。1914年,任湖南省立第一师范学校历史教员。学生中包括毛泽东等人。

1915年,26岁的黎锦熙受聘为教育部教科书特约编审员。

1916年,黎锦熙成立了“中华国语研究会”。

1917年,黎锦熙向教育部提出的《国语研究调查之进行计划书》内就有“《国语辞典》之编订”一项。他建议编纂《国语辞典》以填补群众阅读白话文学作品遇到难解之词无书可查的空白。

1923年,黎锦熙促使“国语统一筹备会”设立了“国语辞典编纂处”。

1920年,黎锦熙促成教育部改定小学的“国文科”为“国语科”,以白话文取代文言文,并废除小学“读经”。在他的努力下,以后的几年,初中、高中的“国文”也改为了“国语”。他还发起领导苏、浙、皖三省焚烧小学文言教科书运动,这场反对封建文化的斗争,震动了全国,影响很大。

1922年,兼任天津、济南、上海、长沙暑期国语讲习所讲师。

1923年,兼任北京大学、北京女子师范大学、燕京大学等校的国文系教授,又与钱玄同、赵元任等组成国语罗马字拼音研究会。同年,创立国语辞典编纂处,任总主任。

1924年,出版《新著国语文法》。此前的语法书,只有文言文的文法,没有白话文的文法。

1925年6月,与钱玄同创办了《国语周刊》。

1926年,与钱玄同、赵元任等拟定国语罗马字拼音法。1928年,任国立北平大学第一师范学院院长。1933年,出版《比较文法》。

1928年,黎锦熙领导的“国语辞典编纂处”改名为“中国大词典编纂处”,下设搜集、调查、整理、编著、统计五个部。计划到1948年成书三大册,共三十卷。那时流行的工具书只有《辞源》、《中华大字典》等几种,至于编纂专以语言文字为内容的能给中国几千年文化中出现的词作一系统总结的《中国大辞典》还没有人提起,当然就更不会有编纂这样辞书的专业单位了。

1934年10月,北京师范大学“教育研究会”(干事王荫兰,助理干事黄现璠)成立,他任“教育研究会”导师。1937年随北京师范大学迁往西安,后来又辗转至汉中、兰州等地,任教授、系主任、师范学院(现更名为西北师范大学)院长等职。

1935年,他的《国语运动史纲》一书出版。

1937年,抗日战争爆发,国立北平师范大学、国立北平大学、国立北洋工学院迁至西安,合并为国立西安临时大学,黎锦熙任国文系教授、主任。

1938年,西安临大迁至汉中,改称国立西北联合大学,黎锦熙继任国文系教授、主任。

1939年,西北联大分出国立西北师范学院,陆续迁往兰州,黎锦熙兼任教务主任。

1944年5月,在他的倡议和推动下,西北师院(兰州)、女子师院(白沙)、社会教育学院(壁山)创办了国语专修科,为在台湾推行国语预先培训人才。后来,抗战胜利,台湾光复,为推行国语前往台湾的学者达100多人,对于推进国语的普及起了巨大作用。

1945年,抗战胜利后,任西北师院院长。

1946年,西北师院部分师生回迁北平复校,黎锦熙任国文系主任、教务主任,并参与创建九三学社。

1947年,任北平师范学院国文系主任兼教授。

1948年,北平师范大学恢复校称,继任国文系主任兼文学院院长。

1949年,北京刚解放,黎锦熙就被毛泽东指定和吴玉章、马叙伦、范文澜、成仿吾、郭沫若、沈雁冰7人组成“中国文字改革协会”(中国文字改革委员会的前身)。

1950年,继任北京师范大学教授兼中文系主任,中国大辞典编纂处总主任。

1955年,被聘为中国科学院哲学社会科学部第一届学部委员。

1956年,统编的《暂拟汉语教学语法系统》颁布之前的三十多年中,几乎是现代汉语语法教学的唯一通行教材。

1978年3月27日,于北京逝世。

学术成就

● 学术综述

1920年,他促成教育部改定小学的“国文科”为“国语科”,以白话文取代文言文,并废除小学“读经”。在他不懈努力下,以后的几年,初中、高中的“国文”也改为了“国语”。他还发起领导苏、浙、皖三省焚烧小学文言教科书运动,这场反对封建文化的斗争,震动了全国,影响很大。与此同时,他与钱玄同创办了《国语周刊》。

他认为台湾沦陷于日本50多年,第二次世界大战结束后,台湾一定能够光复。台湾的方言极为复杂,再加上日本文化的影响,因此台湾最需要开展国语统一运动。1944年5月,在他的倡议和推动下,西北师院(兰州)、女子师院(白沙)、社会教育学院(壁山)创办了国语专修科,为在台湾推行国语预先培训人才。

黎锦熙

黎锦熙

黎锦熙长期任教育部国语统一筹备会、国语推行委员会常委,他与赵元任、钱玄同等人确定了北京话为国语标准音。他在推广普通话、从事文字改革运动中,十分注意推广“标音字母”标音,用他主编的《国音常用字汇》查字、认字,能很顺利地掌握四声。按音序去查他主编的《国语辞典》,立即能把所需要的词找出来。

● 主要著作

黎锦熙从事语文教学70余年,发表研究论文300多篇,出版专著30余部。

1.黎锦熙,新著国语文法,商务印书馆,1924。

2.黎锦熙,国语运动史纲,商务印书馆,1934。

3.黎锦熙、刘世儒,建设的“大众语”文学,商务印书馆,1936。

4.黎锦熙、刘世儒,修辞学比兴篇,商务印书馆,1936。

5.黎锦熙、刘世儒,注意符号与简体字,商务印书馆,1937。

6.黎锦熙、刘世儒,中国语法教程,天津大众出版社,1952。

7.黎锦熙、刘世儒,同音字典(合编),五十年代出版社,1953。

8.黎锦熙、刘世儒,中国语法中的“词法”研讨,中国语文,1953(9)。

9.黎锦熙、刘世儒,词类大系,中国语文,1955(5)。

10.黎锦熙、刘世儒,从汉语的发展过程说到汉语规范化,中国语文,1955(9)。

11.黎锦熙、刘世儒,汉语语法教材,商务印书馆,1957、1959、1962。

12.黎锦熙、刘世儒,汉语释词论文集,科学出版社,1957。

13.黎锦熙、刘世儒,文字改革论丛,文字改革出版社,1957。

14.黎锦熙、刘世儒,汉语复句学说的流和解决问题的方法,中国语文,1957(6)。

15.黎锦熙、刘世儒,汉语复习新体系的理论,中国语文,1957(8)。

16.黎锦熙、刘世儒,汉语语法的科学体系和学科体系,北京师大学报,1957(2)。

17.黎锦熙、刘世儒,汉语拼音字母的科学体系,中国语文,1958(4)。

18.黎锦熙、刘世儒,汉字构词法和词素研究,北京师大学报,1959(5~6)。

19.黎锦熙、刘世儒,略谈汉字简化三原则,光华日报,1960年8月25日。

20.黎锦熙、刘世儒,语法再研讨—代词和代名词问题,中国语文,1960(6)。

21.黎锦熙、刘世儒,拼音字母和文化革命,人民日报,1960年4月14日。

22.黎锦熙、刘世儒,对于难字注音的意见,光明日报,1961年11月1日。

23.黎锦熙、刘世儒,语法术语通释,北京师大学报,1962(4)。

24.黎锦熙、刘世儒,汉语规范化论丛,文字改革出版社,1963。

25.黎锦熙、刘世儒,论现代汉语中的量词,商务印书馆,1978。

26.黎锦熙、刘世儒,对语言学科规划的几点意见,中国语文,1978(2)。

人才培养

黎锦熙认为应当把培养学生的说话能力作为语文教学目标。数十年来,他为祖国培养了许多语言文字工作者和专家,影响所及遍于海内外。黎锦熙一生从事教育,是一个教育家,还是一个社会改革家,在湖南第一师范学校教书书时是毛泽东老师。

黎锦熙一生从事语文教学70余年,桃李满天下,在北京师范大学时期带出一位研究生柴春华,还带出了家中其他七个弟弟妹妹。

荣誉表彰

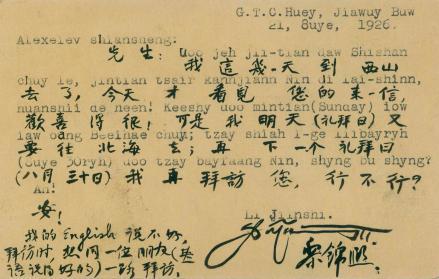

黎锦熙手稿

黎锦熙手稿

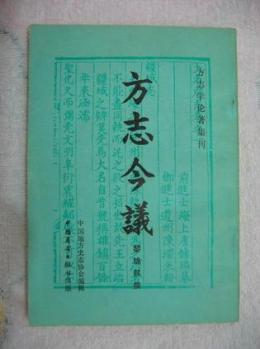

方志今议

作者名称 黎锦熙

作品时间1982-10

方志今议,作者黎锦熙,1982年10月中国展望出版出版社

黎锦熙选集

作者名称 黎锦熙

作品时间2001-12-1

《黎锦熙选集》是2001年出版的图书,作者是黎锦熙。

黎锦熙语言文字学论著选集

作者名称 黎锦熙

作品时间2002-08-01

《黎锦熙语言文字学论著选集》是北京师范大学出版社出版的图书,作者是黎锦熙 。

文字改革论丛

作者名称 黎锦熙

作品时间1957-6

《文字改革论丛》是1957年文字改革出版社出版的图书,作者是黎锦熙。

国语四千年来变化潮流图

作者名称 黎锦熙

《国语四千年来变化潮流图》是一部由黎锦熙 创作的书籍,北京联合出版公司出版发行。

新著国语文法

作者名称 黎锦熙

《新著国语文法》是2007年湖南教育出版社出版的图书,作者是黎锦熙。

查看更多书籍

1915年黎锦熙去北京教育部工作,毛泽东也在1918年为筹备赴法勤工俭学工作事宜到了北京,在北京大学图书馆当助理员。此时黎锦熙已任北京师范大学教授,得知毛泽东在北京工资微薄、生活清苦,便经常请毛泽东来家吃饭,还特别为他准备好的饭菜,让他打打“牙祭”。茶余饭后,他们侃侃而谈,评论时政、探讨学问和救国救民的真理。

以后毛泽东参加了革命斗争,黎锦熙虽然和他失去了联系,但一直在报纸和广播里寻找毛泽东的踪迹和下落,默默地祈祷他平安地摆脱险恶环境,祝愿他的事业取得成功。在白色恐怖之下,黎锦熙始终保存毛泽东与他来往的6封书信、毛泽东在长沙主编的《湘江评论》以及《新民学会会员通信集》等珍贵文献。

1948年,黎锦熙任北平师范大学文学院院长兼国文系主任、中国大辞典编纂处总主任。他毅然撕掉根据蒋介石“抢救学人计划”要他南下的“通知”,对家人说:“我要在这里,等一位唐宗宋祖稍逊风骚的伟人哩!”

1949年6月17日,毛泽东前往北平师范大学教工宿舍看望师友。毛泽东在湖南第一师范就读时,黎锦熙是他的历史老师。毛泽东经常到其住处请教。从1915年到1920年,毛泽东曾多次给黎锦熙写信,称他是“可与商量学问,言天下国家之大计”的良师挚友。黎锦熙则称“得润之书,大有见地,非庸碌者”。在以后的岁月里,黎锦熙始终保存着毛泽东寄给他的书信和《湘江评论》《新民学会会员通信集》等革命文献,这些文献后来成为研究毛泽东早期革命思想的珍贵资料。黎锦熙在当天的日记中写道:“1920年3月17日润之到我家后,至今不见快30年,身体比从前强壮。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。