-

人物画 编辑

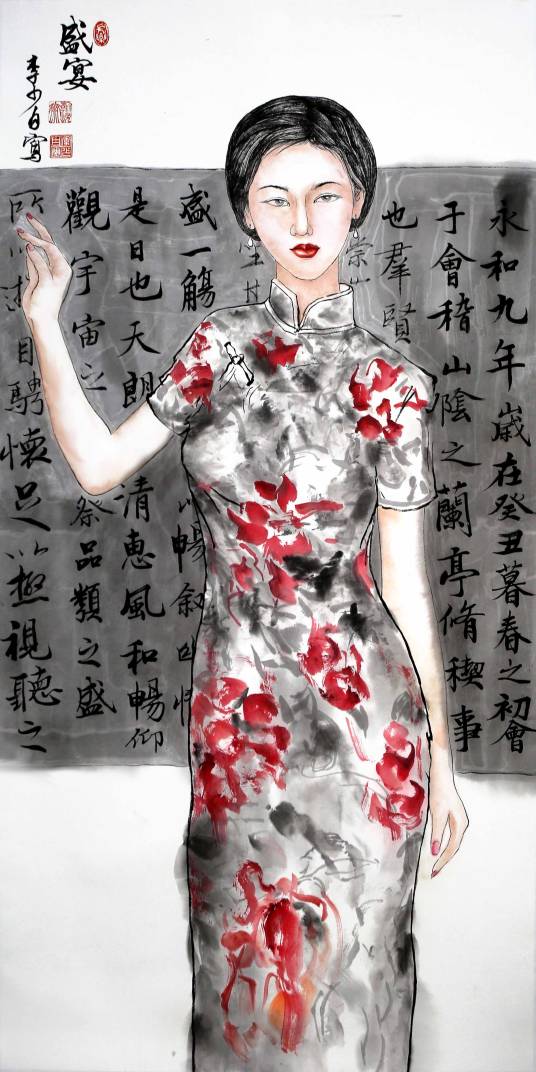

人物画是绘画的一种,以人物形象为主体的绘画之通称。中国的人物画,是中国画中的一大画科,出现较山水画、花鸟画等为早;大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画得逼真传神,气韵生动、形神兼备。其传神之法,常把对人物性格的表现,寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中。故中国画论上又称人物画为“传神”。历代著名人物画有东晋顾恺之的《洛神赋图》卷,五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》,北宋李公麟的《维摩诘像》,南宋李唐的《采薇图》等。

中文名:人物画

外文名:Figure painting

类别:中国画

简称:人物

著名作品:《洛神赋图》、《采薇图》等

知名画师:顾恺之等

在中国传统绘画中,肖像画与人物画的创作客体都是人,都以客观存在的人物作为观察对象和创作素材。但是,在转化为艺术形象时,肖像画有着比人物画更为现实而具体的要求。首选,肖像画讲求真实性。肖像画描绘的必须是客观存在的、具体的、特定的某个人,是在现实生活中或历史上实际存在的真人。而人物画则可通过概括、综合甚至想象,创作出非特定的、类型化的甚至虚构的人物形象。中国古代肖像画人十分重视“实有其人”,古时称肖像画为“写真”、“写照”、“写影”。许多论述肖像画的理论也把观察和刻画真实人物作为创作的出发点。如东晋·顾恺之“实对”理论,南齐·谢赫“应物象形”概念,宋·苏轼“灯下取影”,元·王铎“写像秘诀”,清·蒋骥“以远取神”方法。肖像画的社会功能、作用主要为真人写貌留影,再现客观现实,发挥认识功能,同时作为纪念、供奉、鉴戒的图像,达到教化目的。唐·张彦远在《历代名画记》中指出:“以忠以孝,尽在于云台。有烈有勋,皆登于麟阁。见善足以戒恶,见恶足以思贤。留乎形容,式昭盛德之事。具其成败,以传既往之踪。”肖像画要求“外形酷似”。

《虢国夫人游春图》,张萱

《虢国夫人游春图》,张萱

综观中国古代人物画,在表现的技法上大致可分成三类,一为白描画法。二为工笔重彩画法。三为写意画法(简笔画法),兹分别简述如下:

白描法

《维膜演教图》,李公麟

《维膜演教图》,李公麟

到了明嘉庆年间,邹得中总括前人丰富的创作经验,在其著作“绘画发蒙”中,提了“十八描”的说法,这十八种描法是指:1.行云流水描2.高古游丝描3.铁丝描4.柳叶描5.琴弦描6.蚂蝗描7.混描8.橛头钉描9.曹衣描10.钉头鼠尾描11.折芦描12.减笔描13.战笔水纹描14.竹叶描15.橄榄描16.蚯蚓描17.枣核苗18.枯柴描。

以上十八种描法是古人根据当时的服装(大都是宽袍大袖)领略出,有些是唐朝以前就可以见到,有些则是后来逐渐添加的,然而这十八描并不是包罗前人所有的描法,也有人主张简化为五种,或合并为三大类。擅长白描人物的当代画家董梦梅先生则指出:十八是以线条描法的形状命名,并不妥当。他针对用笔的方法,提出了“用笔十法”,即1.悬针笔法2.抽丝笔法3.自由笔法4.铁丝笔法5.来无影去无踪(双尖笔法)6.连接比法7.拖拉笔法8.擅斗笔法9.跳跃笔法10.倒插笔法.以上懂梦梅先生细分的十种用笔方法,有些也适用于白描花鸟画中。

工笔重彩

《簪花仕女图》,周昉

《簪花仕女图》,周昉

(一)起稿:先用铅笔或炭笔在稿纸上将人物造型画正确,修改无误后将画纸蒙在上面覆描。

现代工笔人物画-张东林

现代工笔人物画-张东林

(三)分染底色:为了表现面部和衣褶的凹凸起伏变化,在暗处先分染一次重色,面部可以用赭色分染,方法是手着两支笔,一支笔笔蘸赭石,一支笔蘸清水,先用颜色笔局部染色,即用清水笔推开仕女的面颊可先用洋红分染。

(四)着色:传统仕女的着色法近似京剧人物的化装,称为三白法,即额鼻和下颚三部分晕白粉眼眶和面颊用色比较夸张,多用洋红朱膘藤黄,调少许白粉男子的脸用赭石朱膘和藤黄,加少许白粉。

(五)罩色:在渲染和着色之后,为了使色调统一或补救某些不协调的部分,如脸部常用淡赭石平涂一或两遍。

(六)提色:在最后完成之前对重点部分再作加工,如眼睛口角或鼻等,使其更为突出画仕女面部在三白的部分再加白粉,有时可从纸的背后托染白粉,以加强面部的粉的粉白效果,一般常用于工笔重彩人物画的染色法有:罩(平涂色)窄染(窄小范围的分染)宽染接染叠染掏染(染背景底色而预留出前面人物)染(染儿童或妇女面颊,着色时旋转用笔,使颜色逐渐变淡变无,又不留笔痕)。

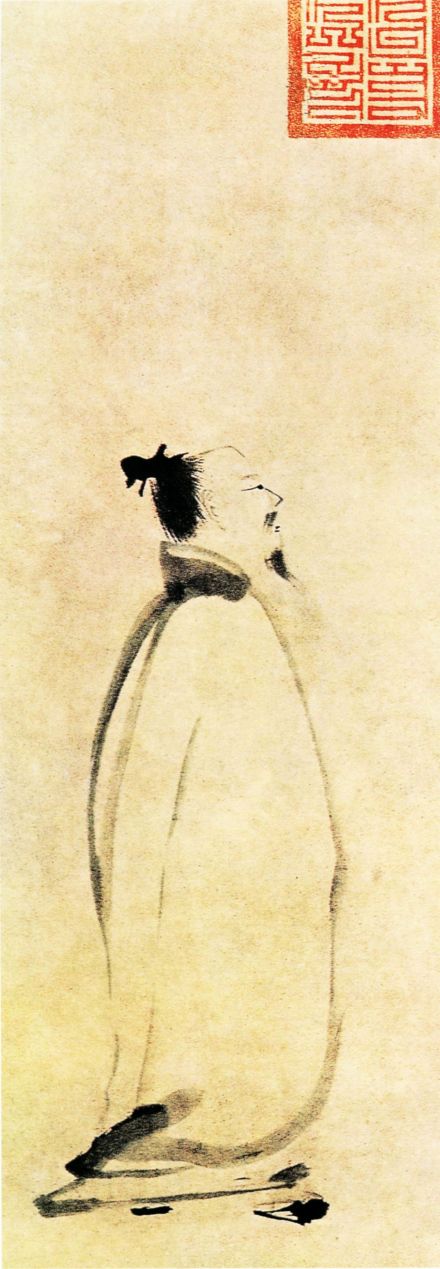

写意画法

《李太白行吟图》,梁楷

《李太白行吟图》,梁楷

画写意人物宜选用生纸,通常先以炭笔在画纸上轻轻钩画轮廓(如已熟练,则不必用炭笔钩轮廓),然后蘸墨先画主要的线,涂上大的墨色面逐渐加重,再画次要的线与色面,尽量避免用琐碎的笔墨,以免破坏整体统一。

在生纸上作画,一但失败了就很难修改,故用笔用墨时,必须考虑整体的调和该强调的地方(如眼睛)必须画得传神。用墨画后,再上产色,着色燎应慎重,依据人物的结构、明暗的关系来表达彩色,才能增加色彩的变化,活生生地反映人物的精神和表情。

隋唐时期

《送子天王图》,吴道子

《送子天王图》,吴道子

唐中晚期

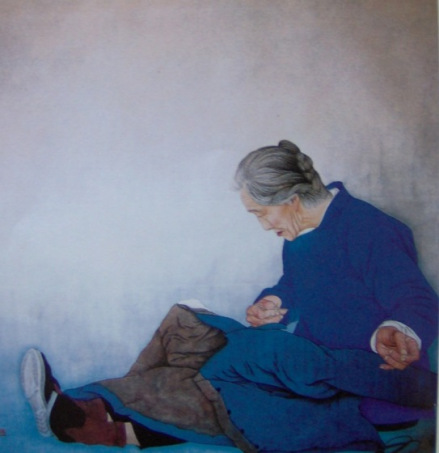

唐代中晚期的绘画,一方面完善唐代中期的风格,另一方面又开拓了新的领域。五代时期(公元907--公元960年),人物画的题材内容逐渐宽泛,宗教神话、历史故事、文人生活等都成为描绘的主题。画家注重人物神情和心理的描写,传神写照的能力又有提高。在技法风格上向两大方向发展:工笔设色用笔更加多变,色调比唐代有所丰富;水墨画法除了变形发展以外,还出现了水墨写意的画法。

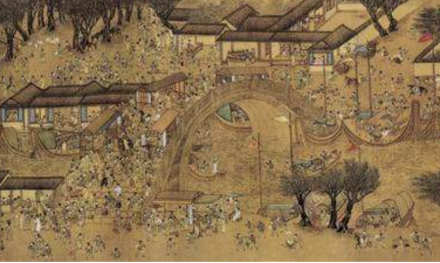

北宋时期

北宋(公元960--公元1127年)继承了五代西蜀和南唐的旧制度,刚刚建国,就在宫廷中设立了“翰林书画院”,对宋代绘画的发展起到了一定的推动作用,培养和教育了大批的绘画人才。徽宗皇帝赵佶时期的画院逐渐成熟,天下的画家可以通过考试入宫做官,这是中国历史上宫廷绘画最兴盛的时期。北宋人物画的主要成就表现于宗教绘画、人物肖像画、人物故事画和风俗画的创作上,武宗元、张择端都是人物画家中的代表人物。

南宋时期

《七夕夜市图》,燕文贵

《七夕夜市图》,燕文贵

由于北宋统治者对于道教的重视,人物壁画的创作得到了很大的发展,宫廷组织了多次创作活动,王霭、武宗元、王拙、孙梦卿、赵光辅、孙知微等人都是高手。但随着寺庙的破坏,这些人的作品已经不容易见到,但是可以从敦煌的宋代洞窟看到宋代宗教壁画的风格。肖像画的突出成就表现于宫廷写实高手和民间写真画师的活跃,人物故事画和风俗画的发展达到了相当的高度。李唐的《采薇图》和《晋文公复国图》都含有深刻的寓意,可以说表达了某种政治宣传的需要,他的学生萧照创作的《中兴瑞应图》、《光武渡河图》等都是借鉴古代的历史故事为皇帝歌功颂德的。刘松年的《中兴四将图》描绘的是岳飞等抗金名将,是现实题材的典范。

隋强人物画

隋强人物画

写生色彩

写生色彩:一般指按色彩的自然的规律,依照客观对象为依据。以反映对象的真实色彩为前提的写实性表现手法。

写生色彩重视对象的固有色和环境色之间的相互关系,以及光源变化下对这种色彩关系的影响与作用。只有仔细观察认真分析;充分理解认识色彩的原理把握住对对象色彩第一感觉,才能真实地自然地准确生动地用色彩去表现对象塑造对象。

装饰色彩

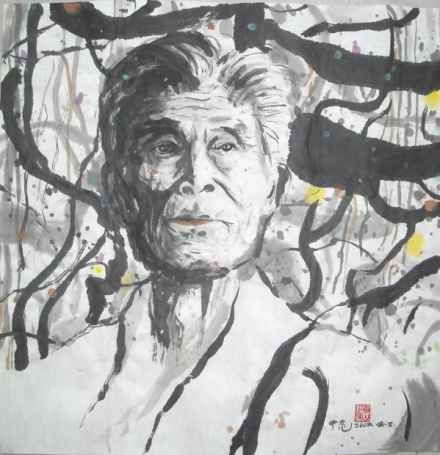

图14 《水墨吴冠中》窦中亮

图14 《水墨吴冠中》窦中亮

1、高明度调和色调:

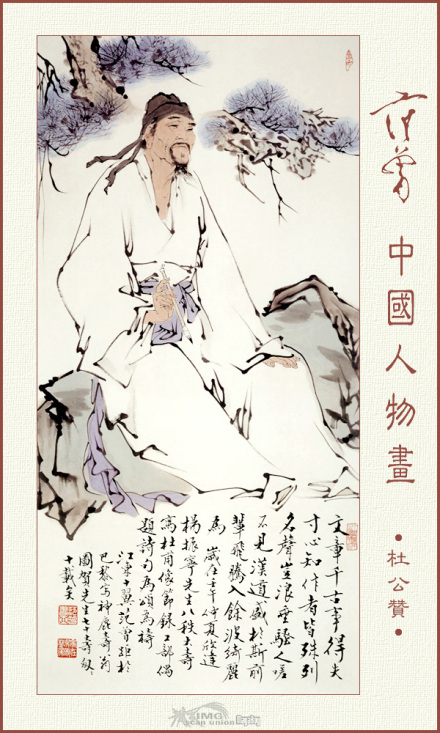

范曾人物画

范曾人物画

2、明度合色调:

明度中低、纯度低的配色不限。这种配色均产中间灰调,这种调色感不强缺乏力度。应用于画面时可适当点以纯度高的小色块加以对比提醒,以此增加画面的活力之感。明度低纯度高的色相不限,以配色可产生浓重暗色调合调。给人沉静庄重感,画面用这种色调时若在局部置以高明度的色块予以对比,可增加画面的生气与跳跃感。

3、色调

色相以冷色区为主的配色在画面冷色调气氛中亦可适量暖色出现,即不破坏画面的冷色调又可增加色彩的丰富感,冷色调给人以宁静、平和、神秘的感觉。

4、色调

色相以暖色为主,在暖色调中亦可有适量的冷色调,可丰富画面的色彩表现力。暖色调的画面可给人以热情、亮丽、温暖、充满激情与活力。

5、比色调

色彩的对比色调最丰富,最具有感染力的色彩效果。对比色调在具体中可分别为:明度对比、纯度对比、色相对比、冷暖对比、亦可综合对比。不论应用哪一种色调都能完成一幅漂亮的人物装饰画,如果用色不当,就不可能画出一幅好的作品。所以,在应用色彩时还需注意以下几点:

协调统一

方人也人物画

这是任何一个画种都应首先考虑的最基本的问题之一。是成就一幅美妙画面的关键。只有掌握了写生色彩与装饰色彩的关系,掌握了一整套的装饰色彩理论,注意色彩搭配的协调与统一,对色彩的运用上你才能融会贯通,灵活自如,好的作品便不断的滚滚而来。装饰画的色彩怎样达到协调与统一

①、首先,在服从环境装饰,工艺制作以及题材内容的前提下,先确定一种色彩或一种暖色,如是暖色,也应确定是黄、是橙、是红,确定的这种色彩(包括与相近的色彩)的面积应占总画面至少60%、70%以及80%或更多的比例,或整个画面都控制在这种色彩气氛之下,才能取得色调协调统一。

装饰画和装饰设计中也有用两种色彩或两种以上色彩平分画面保的情况,造成良好的图案性,也是很好的,但也要求有统一的感觉(借助构图、造型和色彩的均衡等手法)。

②、为取得色调的协调统一,不要求色彩限制,即用色不要太多,要简练,即使用色丰富的装饰画,从效果上看,第一印象也要给人以简练的感觉。在简练的前提下,包含着丰富的细部变化,否则, 难以达到色调的协调与统一。

③、适当应用“补救色”。在装饰画创作中黑、白、灰、金、银色这些被称之为极色的淡色,属于色彩系色彩。补救色和任何颜色在一起都在两个不协调的颜色中间。用以上五色中的任何颜色在一起或色块一界(隔开一点)就立刻变的协调统一,能协调、能统一、如黑能增进邻近暖色之暖,白色能减弱邻近暖色之暖,反之冷色近于黑,就失去光明,邻近于白则增进光辉。金银色设计中起点缀和中和作用,但使用时要惜墨如金;滥用,也可化高贵为低俗。

素描关系

有些装饰画面的色彩需讲求“素描”关系,即画面 色彩的黑、白、灰层次,这纯以色彩的明度来确定。从字面上看好像单指同类色系,其实还包含邻近和对比色系。也就是要求装饰色彩即有色彩关系,月有素描关系才能取得丰富协调效果。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。