-

邓锡侯 编辑

邓锡侯(1889年—1964年3月30日),字晋康,四川营山县人,毕业于保定军校,中国军事家、原西南军政委员会副主席、水利部长、爱国人士、护国军营长,川军连长、营长、团长、师长、军长、集团军总司令、陆军上将。是著名的抗日将领,抗战胜利后在川军中被视为领袖,1923年参加第二军与一、三军及边防军对战,任副总指挥,1924年5月被北京政府任命为四川省省长。1937年9月任第二十二集团军总司令,率部出川抗战,参与“台儿庄大捷”。1946年9月9日代四川省主席,次年任四川省主席。1949年12月9日在彭县率部通电起义。1949年后历任西南军政委员会副主席兼水利部长、四川省人民政府副省长、民革中央委员、全国人大代表等。1938年至1948年担任川康绥靖公署主任,统领四川省和西康省的军权。邓锡侯是民国四川保定系实际第一首领。1955年9月23日荣获一级解放勋章。1964年3月30日在成都病逝,享年75岁。

中文名:邓锡侯

外文名:Xihou Deng

别名:邓晋康、邓司令(新中国建国前)

国籍:中国

民族:汉族

出生地:四川省营山县回龙镇

出生日期:1889年

逝世日期:1964年

毕业院校:保定军校(第一期)

代表作品:《邓主任论川康建设》《邓主任言论集》(上下集)

主要成就:率北路川军出川抗日:川康绥靖公署主任:四川省主席参加指挥滕县战役(台儿庄战役)1955年9月23日获一级解放勋章1916年参加护国战争

军校同事:田颂尧、刘文辉

出身寒门

邓锡侯

邓锡侯

清朝末年,朝廷统治腐败,内忧外患日深,民台倒悬,孙中山领导的革命党人十分活跃,地处川北偏僻之乡的营山县也受到进步思想的影响。刚开始懂事的邓锡侯常与友人议及国家民族之大事,曾叹息曰:"天下兴亡,匹夫有责。"在这种思想指导下,他与挚友相约,忍痛离开养育自己的舅母和故乡,到省会成都寻求出路。

弃文学武

1906年,邓锡侯初到成都,人地生疏,正在焦虑之际,恰逢成都陆军小学堂第一期招募新生。于是,邓决心弃文习武。由于他身材魁伟,脑子机灵,遂被录取。1909年,被保送到保定陆军军官学堂所属的南京第四陆军中学堂。因毕业考试成绩名列前茅,又被送到保定陆军军官学堂第一期深造。辛亥革命前夕,在革命党人的教育下。邓锡侯尚未毕业就离开学校,毅然回四川参加新军,在第十七镇六十五标当教练官和帮带。中华民国成立之后,他又转到四川陆军刘存厚的第四师任职,先任副官,后为连长。

仕途升迁

护国战争爆发后,正在川南叙州(今宜宾市)、泸州一带清乡的川军刘存厚率先响应“反袁护国”的号召,时任营长的邓锡侯随部配合蔡锷领导的入川滇、黔军作战。他奉命坚守要隘马鞍山,凭借险要地势和自身的英勇机智,给北洋军以重创而荣立战功。随即受刘存厚的派遣,前往驻大洲驿滇黔军总部向蔡锷报告战况。蔡见邓还是一个年不过二十、雄姿英发的年轻军官,顿生爱惜之情,奖慰有加,要他回去转告刘存厚,要进一步严明军纪,能战者赏,怯战者罚。蔡锷特对邓锡侯说:“梁任公(启超)电告,护国军得到中外支持。广西陆荣廷已经宣告独立......倒袁必胜。”蔡并专拨枪械五千以补充川军。待日后向北洋军发起总攻。护国战争胜利后,邓锡侯升任四川陆军第二师第三旅第五团团长,驻防成都市北校场。

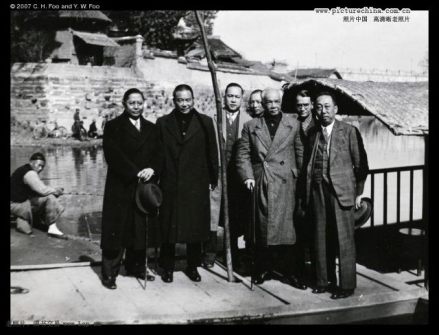

参加会议(中)

参加会议(中)

邓锡侯(北较场)

邓锡侯(北较场)

1923年冬,邓锡侯、杨森兵分五路向熊克武部发起全面反攻,先后攻占重庆、成都。反熊各军胜利以后,北洋政府论功行赏,于1924年5月26日任命邓锡侯为四川省省长。他考虑到成都乃杨森所控制的地盘,不愿脱离驻在重庆的部队,于是成都的省长公署形同虚设。1925年5月,北京段祺瑞执政又改任邓锡侯为四川清乡督办。

银币

银币

兵法手段

当1926年秋广东国民革命军出师北伐进抵武昌时,川军各部也相继易帜改称“国民革命军”,邓锡侯所部被编为国民革命军第二十八军,邓任军长、并兼任武汉国民政府军事委员会委员、第七路军总指挥。他将该军扩充至五个师,十七个混成旅,一百一十四个团,另有炮兵特科部队若干。邓及其所部之旅、师长在自己的驻防区内,独断专行,发号施令,就地筹饷,预征田赋;抓丁派夫,扩充部队。驻地有民谣说:“自古未闻粪有税,而今只有屁无捐”,“一年几征粮,百姓饿断肠”。同时,他在松(潘)茂(县)等藏、羌民族地区,实行所谓“用阳刚的手腕,图温和的成绩,举国家的财力,实力,强制其同化与统一”的大汉族主义政策。邓锡侯还长期控制了设在成都的四川造币厂,大量铸造银洋铜币,以保障日益增长的军需供应。1928年邓锡侯暗中支持杨森、李家钰、陈书农等反刘湘,1929年与刘文辉、田颂尧等一起反蒋介石,但皆失败。

峨眉山时的邓锡侯(左)刘湘(中),刘文辉(右)

峨眉山时的邓锡侯(左)刘湘(中),刘文辉(右)

正当邓锡侯与刘文辉在毗河鏖战时,徐向前领导的中国工农红军第四方面军解放了川北通江、南江、巴中、宣汉、达县等地,建立起川陕革命根据地。蒋介石一面调集“中央军”胡宗南部进驻川陕甘边境阻止红军北上,一面委派刘湘就任四川“剿总”军总司令,统一指挥全川各军。邓锡侯任第一路军总指挥,率部进剿川北苏区;他在“剿总”会上表示:“末将听令,愿效驱策”,为完成“剿共”的任务,“牺牲一切在所不辞”。但会后他却不满刘湘的调遣,把第二十八军的四十一个主力团分为前方进剿与后方整训两大部分,定期轮换,不把军力全部投入前线。他命第七师师长马毓智代理军长,驻在成都与刘湘周旋,自己则坐镇设在绵阳的第一路军总指挥部里督师,由陈书农任前敌总指挥。

败于红军

1933年11月,邓锡侯部十多个团先后到达昭化,广元一线布防,伺机出击。由于当时红四方面军王树声部自动缩短战线向后撤退,邓军得以踯躅前进,半年多才占领旺苍、南江两县。

1934年6月,邓部奉命进攻通江,进抵小通河沿岸与红军对峙。8月,红四方面军在万源一战击溃刘湘主力,军威大振,迅即回师西向,横扫川军其余各部。邓锡侯部望风披靡,阵脚大乱,损失惨重,邓只好到广元整顿残部。他对惊魂未定的部属说;"你们进攻了几个月,才打到小通河,但是撤退时,几天就跑回来了。你们一趟子跑了七百多里,真是跑得快哟。我不怪士兵,但要问一问这些指挥官究竟在干什么?"第二十八军撤至广元县不久,部队番号改为国民革命军第四十五军。1935年3月,红四方面军主力。西渡嘉陵江,向川西北方向转移。邓锡侯令其前敌总指挥陈离率部在剑门关堵截,结果一个团被红军歼灭,邓只好命令杨晒轩所部坚守江油、中坝、梓潼一带。当红军西进茂县、汶川等藏族,羌族聚居地区时,邓锡侯又令四个团在松潘茂县地域设防,妄图阻止红四方面军与红一方面军会师,结果又被红军击溃。

弃暗投明

6月,毛泽东、朱德率领红一方面军飞夺泸定桥后,又迅速攻占天全、宝兴,欲与在理县、茂县的红四方面军会师。此时,邓锡侯奉命率部企图从后山侧击已抵达宝兴县之红军。行军途中,他接到红军总司令、护国战争期间就已认识的朱德和红军总参谋长刘伯承的信。信中恳切劝告邓说:"党中央、毛主席号召,国难当前,应停止内战,一致抗日。红军北上抗日,如兄部愿来,我们欢迎,如有困难,暂时不来,希望互不干扰......"邓一方面受到感化,一方面也为保存实力;一方面要按照朱、刘的要求给红军让路,一方面又要向"剿总"交差应付,因此只好命令跟踪部队的黄隐、李树骅部始终与红军保持一天行程距离,不时还要对空乱放几枪几炮。就这样一直尾随红一方面军离开宝兴,翻越夹金山。

抗日晋鲁

抗日战争全面爆发后,邓锡侯在全国人民日益高涨的抗日救国热潮的推动下,在中共中央特派员张曙时等的影响下,深明大义,顾全大局,主动请缨,出川抗日。

1937年8月,国民政府将出川抗日的四川陆军十四个师编为第二路预备军,邓锡侯任第一纵队司令(后称二十二集团军)。9月,出川抗战的各军分别向成都、重庆两地集中,准备一路北出剑门,一路东出夔门,驰赴山东,山西抗日前线。9月5日,在成都市举行了有万人参加的"四川省各界民众欢送出川抗敌将士大会"。邓锡侯在会上发表了激昂慷慨的演讲, 他说:"我们四川人是具有爱国传统精神的。黄花岗烈士有四川人;辛亥革命有四川人;护国之役也有四川人。当前国家民族面临生死存亡关头,我们身为军人受四川人民二十余年的供养,当然要拼命争取历史的光荣,籍以酬报四川人民......""我们只有长期抗战,才能取得最后胜利!川军出川以后,如战而胜,当然很光荣地归来,战如不胜,决心裹尸以还!"

第二十二集团军总司令邓锡侯

第二十二集团军总司令邓锡侯

1937年9月初,他指挥所属第二十二集团军陆续沿川陕公路出发。由于车辆奇缺,全体将士只有徒步行军,沿途受到群众热烈欢迎,父老叮嘱杀敌立功,使部队倍受鼓舞。经过一个月的急行军,抵达宝鸡,转乘火车到达西安。这时突然接到蒋介石急电,因娘子关吃紧,命邓军立即赶赴前线。邓立即率领部队开赴陕西潼关,从风陵渡过黄河直达前线。

10月22日,邓锡侯偕副总司令孙震等抵达西安时,日军已越过娘子关,经盘石,岩会进犯平定、阳泉,寿阳告急。邓、孙两人到太原见阎锡山,请示作战,于是,邓部奉命驰援晋东。11月1日,邓将集团军总司令部设于马首村,然后到寿阳面见第二战区副司令长官黄绍竑,决定行动部署。随即命令陶凯、王志远两旅在寿阳、阳泉一带协同友军阻击日军。当时邓部武器装备十分简劣,每个士兵只有一支川造或汉阳造步枪和两颗手榴弹,每师除数门迫击炮外,山炮、野炮一门都没有。其时虽已秋风萧瑟,但每个士兵仅有粗布单衣两套。邓部将士全凭满腔爱国热忱,以血肉之躯与装备精良之敌拼死搏斗。因伤亡惨重,乃退至榆次附近,拟向太原靠拢。

11月6日,邓锡侯部在太原附近的南畔村与日军遭遇,并被包围。在晚上突围时,邓坠马摔伤,遇救脱险。此后,邓将这一天定为自己的抗日遇险纪念日,教育部属,勉励自己,永远不要忘记报仇雪恨。7日,太原弃守,战局恶化,第二十二集团军经交城、孝义转移至洪洞县城,一面在安泽、沁源、长治一线构筑阵地拒敌前进;一面整训部队,待命反攻。这时,八路军总部亦驻在洪洞县东关外。邓锡侯曾与朱德多次会晤,并请朱德给二十二集团军团级以上军官讲解抗日形势和游击战术问题。以丁玲为团长的"西北女子战地服务团",也常为邓部演出精彩节目。第二十二集团军刚到山西省没有作战地图,邓正在焦急时,周恩来亲自带来了在平型关缴获的日本军用地图,邓锡侯激动地说“患难见真情。” 这些活动,进一步激发了邓及邓部的抗日爱国热情,增强了八路军与川军的友谊和合作。

鲁南建功

12月中旬,日军相继侵占南京、济南,随即一面从南京北渡长江,一面由济南南下,企图南北夹击打通津浦铁路。苏北战略要地徐州吃紧。国民政府军委会急调各路大军保卫徐州。邓锡侯奉命率第二十二集团军从山西洪洞驰赴鲁南,将集团军总部设在军事要地临城。在第五战区司令长官李宗仁的统一指挥下,邓部从徐州沿津浦铁路北上兖州设防,以阻击从山东泰安方面南下之敌。邓以第四十一军防守津浦铁路沿线各要点,并令第一二二师王铭章部集结滕县一带,筑城固守,以第四十五军一二五师从界河前进,阻敌于泗水以北。这样徐州危急局面才得以暂时扭转,人心初安。滕县战斗,王铭章师长壮烈殉国,陈离师长负伤。但川军的巨大牺牲掩护了国军主力部队迅速集结到位。

邓锡侯率部驻防鲁南时,能体察民情,尊重民俗。鲁南是孔子的故乡,礼教十分严格。邓特整肃军纪,严禁部属扰民、拉夫、派款,严禁部队进入民间内室,因而军民关系融洽。正是在当地群众的积极支援下, 1938年1月14日,邓部川军初到鲁南前线,就在两下店夜袭敌营成功,毙伤日军二百多人,俘虏四十个,缴获枪械一批,首战告捷,军威大振。鲁南群众特作七律一首以颂赞邓部将士:

天上遥瞻节钺临(指川军来),

安危须丈老谋深(指邓锡侯)。

晋文攘楚先三舍,

忠武服蛮倚七擒(指胜利在最后),

中府一朝诛贰竖(指杀韩复榘),

阳光普照靖群阴。

川军将帅皆韩岳,

岂有神州竟陆沉。

山东民众对邓部的爱戴,使将士们非常感动,他们感慨地说:"为民族而战争,能得民众如此爱戴,可以死而无恨了!"也正是在这种精神的支配下,才有一二二师师长王铭章及其所部三千官兵喋血滕县,与城偕亡的可歌可泣的英雄事迹。

军政川康

刘伯承(右)、邓锡侯(中)刘文辉(左)

刘伯承(右)、邓锡侯(中)刘文辉(左)

邓锡侯回到四川主持川康军务时,川康绥靖公署的文武官员大多为刘湘的旧属,对邓怀有疑虑。他为巩固统治,安定川局,支持抗战,公开声称愿以“公、诚、和、信”四个字来对待一切嫡系、非嫡系的部属。他在一次绥靖公署处长以上的官员会上说:“我回四川继任川康绥靖主任,是为了团结川康军民,安定后方,征兵,征粮,支援前线。因为抗日战争是关系民族存亡之大事,决不能为了争权夺利影响抗战,原绥署处级以上官员一律不变动,照常供职,我只派一个参谋长和各处几个副职人员协助工作。望大家安心工作,实现安定后方,支援前线的共同愿望。”邓锡侯在以后处理军政事务时,遵守了自己的诺言,因而提高了威信,稳定了局势。1938年8月,董必武、林伯渠到成都专访邓锡侯,并希望邓搞好支前工作。1939年,邓通过关系把已经被关在监狱的共产党高级干部陈同生保释了出来 。1940年,成都发生“抢米事件”后,国民党准备逮捕杨伯恺时,邓锡侯保护了他,使杨伯恺安全离开。1941年,邓锡侯领衔组织“四川党政军民前线川军慰问团”自兼团长,赴前线慰劳抗日将士。 1942年,邓锡侯兼任成都防空总司令时同意在成都城郊挖防空地洞,结果意外发现了前蜀国主王建墓。1944年湘桂之役后,邓专门派人找周恩来了解抗战前途,邓坚定了抗战必胜的信心。

此外,他还在调和国民党中央政府与川康地方以及地方各实力派之间的矛盾。另一方面,在外援交通极端困难情况下,为维持四川战时经济体制,组织兵员、武器和粮秣方面;以及争取美国、印度对四川的支援等方面,都费了许多心血。

倍受排斥

1949年10月1日,中华人民共和国成立,但蒋介石仍不甘心失败,亲自坐镇重庆,分别结集胡宗南、宋希濂、罗广文等部于川陕边和川、鄂,湘边,妄图作最后的挣扎。

此时,邓锡侯也正受到蒋介石的冷落、排斥,处于失意、徬徨的时候,他一方面看到国民党统治的最后崩溃已是指日可待,决不甘心为蒋介石集团殉葬,更加怀念往昔朱德、刘伯承,吴玉章、张澜等对自己的关照与厚望;另一方面,邓又顾虑自己的官僚、军阀身份以及参与堵截红军的历史,怕全国解放后会受到追究和歧视。就在这时,中国人民解放军第一野战军和第二野战军的有关人员,川东、川西及川康地下党的人员,民革、民盟和无党派民主人士等都先后做邓锡侯的说服、开导工作,希望他在解放大陆的最后一战中为人民立功。中共中央南方局向邓提出了关于起义的三条意见:第一,起义应按刘伯承司令员在北京广播的原则办事;第二,起义人员的财产概予保护;第三,起义后不得另立番号,不得移防,应就地维持秩序,听候中国人民解放军改编。邓锡侯完全接受了这三条原则。

川军起义

孙科、邓锡侯、曾启辉、温源宁等

孙科、邓锡侯、曾启辉、温源宁等

重庆解放,蒋介石仓皇逃到成都。蒋在撤离大陆的前夕,又以召开紧急会议为名,邀请邓、刘,潘到自己住地北较场,准备将他们挟持到台湾。在此紧要关头,邓锡侯等于当日上午逃出成都,在奉伯常团的护送下抵新繁县的龙桥。此时,川军将领王缵绪接受蒋介石的派遣也从成都赶到龙桥,劝说邓等回心转意,遭到严辞拒绝。为防胡宗南部的攻击,邓等遂转赴彭县。

解放四川

在邓锡侯、刘文辉、潘文华、陈兰亭率部起义的配合下,四川省会成都市终于实现了和平解放。30日,邓等起义将领和成都市人民群众一起,热烈欢迎人民解放军第一野战军贺龙司令员,王维舟副司令员率部胜利入城。

解放后

邓锡侯

邓锡侯

代表作品

图1 邓锡侯题

图1 邓锡侯题

此外,邓锡侯还有一些作品传世,如青城山的对联,新都宝光寺的题匾(图1) 等。诗歌《吊宋哲元将军墓》为:

一病休官赋远游,澹烟乔木爱绵州。

思亲泪每枕边泻,励士书从手中修。

富乐山春宁瘗恨,芙蓉溪涨总添愁。

七年回首重增慨,为奠英灵发晓辀。

1949年后,邓锡侯也著有不少回忆文章,如《1920年川、滇、黔军阀混战前后》、《参加护国战争始末》。

创办报刊

邓锡侯作为四川大军阀,在他担任军长后,邓锡侯集团主要创办了《成都快报》、《新新新闻》等日报。《新新新闻》是民国四川时间最久,发行最大的日报,1950年停刊。

创办图书馆

1922年四月,邓锡侯所部驻防绵阳时,为“恢张宏智”,创立了绵阳县图书馆,中华人民共和国成立后在此基础上又成立了绵阳县文化馆,今为市文化馆和 国家一级图书馆。

川菜“露水鸡”

民国时期,在四川成都地区流行一道名川菜,叫露水鸡。这道菜是当时名厨为了讨好在成都地盘上的大军阀邓锡侯而开创的。邓锡侯动员一连的士兵在农历的三四月份下田收集水露。厨师就用露珠和鸡来做菜。可是现在已经没有厨师会做了。

拜庞统为师

1923年1月,四川省川军总司令刘成勋、第一军军长熊克武、四川边防军司令赖心辉等联合向邓锡侯、田颂尧等进攻。双方的战争在绵阳、中江、罗江呈胶着状。邓与田颂尧等来到了罗江县西门外之白马关庞公(士元)祠,邓锡侯读到了庞统公(士元)传。他一下子计上心来。当即决定抽调邓部作总预备之第六旅长李家钰为前敌总指挥,罗泽洲团长为前锋,间道偷袭成都。川军总司令刘成勋通电下野。

邓部五虎

黄隐(1890年—1969年) 中将,军长。字逸民,四川华阳县(今属双流县)人。中国成都市第一任市长。生于1890年。保定陆军军官学校第一期毕业。

李家钰、罗泽洲本邓部下,但两人在1931年北道之战后与邓关系复杂,半分离状态。抗战发生后仍属邓之二十二集团军出四川。李家钰在1944年喋血抗日战场,死后赠上将军衔。罗泽洲在1950年自杀。

陈书农,简州鄢家大沟(今四川简阳)人。军长,中将军衔。陆军军官学堂毕业,1921年任邓锡侯部团长,次年升旅长。1924年北京政府授予陆军中将,12月1日升邓部3师师长。占有防地合川、武胜、铜梁等地达七年。抗战发生后,陈书农跟随邓锡侯一起出川抗日。历任125师师长,45军军长、47军军长,战后任第12绥靖区司令,以病退役,49年居香港,56年回国,定居上海。

马毓智(1894-1956),回族,字德斋,四川省成都市人。中将军衔。川官弁学堂毕业。国民革命军陆军第22集团军第45军副军长,川康绥靖公署参谋长,川康绥靖公署总参议。国民革命军陆军中将衔。1949年12月9日在四川彭县参加起义。建国后任四川省文史馆馆员,1956年病逝于成都。

反对内战

川康绥靖公署主任邓锡侯(1938---1947)

川康绥靖公署主任邓锡侯(1938---1947)

重庆解放,蒋介石仓皇逃到成都。为延缓大陆的最后解放,蒋介石特派与邓锡侯关系较深的张群对川军将领用尽了安抚、拉拢,威逼等手段,但均被邓锡侯等应付搪塞过去。1949年12月9日,邓锡侯与刘文辉、潘文华一起,在彭县龙兴寺总指挥部联名向毛泽东主席、朱德总司令及全国人民发出通电,宣布起义,脱离国民党政权,接受中央人民政府领导。在邓锡侯、刘文辉、潘文华率部起义的配合下。

邓锡侯

邓锡侯

与邱清泉斗狗

民国时期,邓锡侯十分喜欢重庆犬(川东猎犬), 家里养了很多条。国民党将领邱清泉从德国留学回来,带回两条德国牧羊犬。得知邓锡侯喜爱养狗,邱清泉非要与邓锡侯的重庆犬打一架,结果邱清泉的两条牧羊犬一死一伤。

爱养兰花

邓锡侯公馆位于成都庆方西街,内栽有很多名贵的素心兰花,专门聘有花工管理。邓锡侯在成都百花潭处(现百花潭公园)建有私人别墅“康庄“,里面也专门辟有兰园。邓锡侯拥有的名贵兰花,在当时的四川要数一数二。

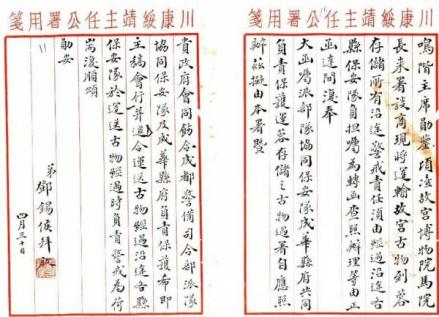

保护故宫南迁文物

邓锡侯写信要求保护故宫文物

邓锡侯写信要求保护故宫文物

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。