-

歌舞伎 编辑

歌舞伎是日本典型的民族表演艺术,起源于16—17世纪江户初期,1600年发展为成熟的一个剧种,演员只有男性。近400年来与能剧、狂言一同传世。歌舞伎是日本所独有的一种戏剧,也是日本传统艺能之一。在日本国内被列为重要无形文化财产,也在2005年被联合国教科文组织列为非物质文化遗产。现代歌舞伎的特征是布景精致、舞台机关复杂,演员服装与化妆华丽,且演员清一色为男性。歌舞伎的始祖是日本妇孺皆知的美女阿国,她是岛根县出云大社巫女,为修缮神社,阿国四处表演节目进行募捐,表演时还即兴融入现实生活中诙谐情节,十分受观众喜爱。阿国创新的《念佛舞》,又不断充实、完善,从民间传入宫廷,渐渐成为独具风格的表演艺术。

中文名:歌舞伎

外文名:Kabuki

属性:日本所独有的一种戏剧

创作者:阿国

歌舞伎

歌舞伎

1860年代的歌舞伎演出

1860年代的歌舞伎演出

升降平台(セリ)

大型的升降平台主要用作换景之用,小型的升降平台则用来让演员出其不意地登场或退场。

舞台陷阱区(奈落 ならく)

位于舞台与花道的下方。

花道(はなみち)

自观众席后方左侧的休息室通联至舞台的表演区域,通常与舞台同高。花道除了是演员登场的重要通道之外,就演出而言,和舞台一样属于表演空间。花道在歌舞伎的演出中是固定配置,偶有另外架设于观众席右侧的假花道。

悬吊设备(宙乗り ちゅうのり)

位于花道上方,用来使亡灵或动物角色的演员腾空飞行。古代的悬吊设备由人力控制前进与升降,现代化的剧场中都已采用自动控制,并且也有在舞台上左右飞行的可能。

歌舞伎

歌舞伎

歌舞伎与能、人形净琉璃(“文乐”)并称日本三大国剧。能(のう):能是起源于14世纪的歌舞剧。自16世纪形成。能原本是寺院里敬神及祈祷农作物丰收的舞蹈。上演的大约有240种,多以佛教思想为背景的。有名的代表作有《源氏物语》、《伊氏物语》。

歌舞伎与中国京剧素有“东方艺术传统的姊妹花”之称。晚清诗人黄遵宪在《日本杂事诗》中赞美道:“玉萧声里锦屏舒,铁板停敲上舞初,多少痴情儿女泪,一齐弹与看芝居。”他把歌舞伎看作“异乡境里遇故知”了。

日本歌舞伎曾到中国多次访问演出,还到澳大利亚、加拿大、美国、埃及等国演出。外国人虽然听不懂它的高度风格化的舞台语言,但它强调戏曲效果的姿势、动作、眼神以及它的摆架子、玩特技和夸张的出场、快速的换装、神奇的转变,这些都是欣赏歌舞伎表演的乐趣所在。

周作人曾惊叹:日本摹仿中国文化,却能唐朝不取太监、宋朝不取缠足、明朝不取八股、清朝不取鸦片。再想想日本的茶道、禅宗和歌舞伎,恰恰是这种兼收并蓄构成了日本文化的独特性。

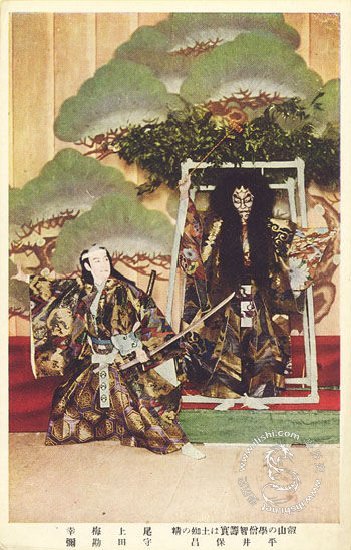

鸣神 初代市川团十郎

鸣神 初代市川团十郎

日本艺术文化振兴会、松竹和共同社在东京举办了"歌舞伎四百年展",展出内容不仅有歌舞伎诞生以来到近代、现代的文史资料,还邀请了歌舞伎的名角中村富士郎到场演出、歌舞伎演员的现场化装表演、专家解说服装道具等,不但年长者观众甚多,很多年轻观众也都感叹不已。

早稻田大学演剧博物馆举办了展期10个月的江户·明治歌舞伎展览会,展示了歌舞伎的形成、完成、成熟和古典化的全过程,歌舞伎名演员和评论家的讲座几乎座无虚席。

日本邮政公社还专门发行了面值80日元的歌舞伎诞生400周年纪念邮票,其中一枚是创始人阿国的形象,取于出光美术馆收藏的"阿国歌舞伎图屏风"。另外一枚取自著名歌舞伎剧目中的两个演出形象,前方是歌舞伎名家九代市川团十郎演出的《暂》中的镰仓权五郎景政,后方是五代尾上菊演出的《土蜘》中的土蜘精,这两名著名演员对歌舞伎的发展做出过重大贡献,也恰好是他们逝世100周年。这两张邮票成为集邮爱好者的抢手货。

在歌舞伎的诞生地、创始人阿国的故乡岛根县,举办了复原阿国歌舞伎的活动,根据当时的史料和绘画记载,由著名狂言大师野村万之丞登台演出,40名演员紧跟"阿国"载歌载舞,再现了当时的风俗。

日本各有名的歌舞伎世家也都举办各类演出和讲座并行的纪念活动,让日本更多的民众体会和了解歌舞伎的精髓。日本各地的纪念活动仍在持续。

说起歌舞伎,对于不了解日本文化的异邦人的联想总会有如下两种:首先是鬼,看不出性别的白脸人在幽暗的背景前,拖着比京剧还长的唱腔,舞台上似乎还飘着浮世绘的落叶;其二是"伎"字引发的歧义,还有艺妓在日本电影里的频繁现身。这些都使我们无法忽略歌舞伎这个行业的江湖身份,即使是"国粹"也是来源于民间,有它自己辛酸的成长历程。

歌舞伎诞生于400年前的1603年,当时的歌舞伎(kabuki)是一种加有简单故事情节、具有宗教色彩的舞蹈,而且是女扮男装。

歌舞伎的创始人是日本关西岛根县出云大社的女祭司阿国,为了募集木殿的修缮费,她来到京都,改革了"念佛踊"(念佛踊经时的动作舞蹈),加入简单的故事情节作为一种演艺公开表演,在京都、大阪等地引起强烈反响,甚得民众欢迎,是当今歌舞伎的原型。阿国也因此成为歌舞伎的创始人。阿国创建了歌舞伎后,在京都、大阪一带的"游女"受其影响组织了许多"游女歌舞伎",她们除了演剧之外还从事卖淫活动。当时的日本德川幕府对"游女歌舞伎"的淫乱行为采取了取缔措施,宽永6年,幕府以伤风败俗为由,于1629年公布禁止女人演戏的法律,结束了"游女歌舞伎"的时代。产生了歌舞伎中的"女形",这种歌舞伎被称为"若众歌舞伎"。

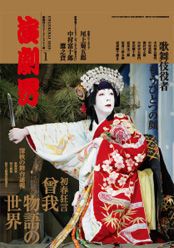

云の绝间姫 尾上菊之助

云の绝间姫 尾上菊之助

"若众歌舞伎"中的青年男子演员因为年轻貌美,深受观众的喜爱,演员生活作风糜烂,在1652年明令禁止"若众歌舞伎"演出活动。

然而,歌舞伎毕竟成为当时日本民众最主要的娱乐活动,幕府禁止无法断绝民众的喜好,剧团方面便想出了对付禁令的方法,把青年男子演出的歌舞伎改为成年男性演出,于是出现了"野郎歌舞伎"。

以前演出过的歌舞伎剧目之中,女形的印象最鲜明的是《鸣神》。《鸣神》的情节是描写一个居于北山岩穴的出家僧侣"鸣神上人"被天上宫廷派遣的美女"云中绝间姬"诱惑,堕落失身而消减身体的功力,饮酒大醉。云中绝间姬便乘机割断了鸣神上人把龙神封闭的绳索,为了万民百姓使甘露从天而降。

云中绝间姬用女色媚态勾引鸣神上人的时候,鸣神上人情奈不住地开始触摸她的身体。这个场面的云中绝间姬充满"女人"的性感,妖艳绚丽。最后,她从愤怒的鸣神上人那里逃跑的时候也一直保持着纤弱的样子。

听说,歌舞伎的女形本来有重视"美"的思想。比如说,歌舞伎中有"加役"这个行当是一种证明。而"立役"的意思相当于反串,指某个行当的演员饰另外一个行当的角色。特别是,一般女形演员不演心术不正的女人、没有良心的女性角色,这种角色由"立役(相当于生)"的演员担任。从这个例子看来,女形一定需要兼而有之外貌和内心的"美"。

明治时代开始,虽然歌舞伎也有过好像时装戏一样的现代化的尝试,可是它一直保留着"男扮女装"的女形。反而当代的观众对歌舞伎保留的女人形象感觉很新鲜,保留"男扮女装"的女形包含虚幻的艳丽,适应时代的旦角随着女演员的增加开始追求自然的女人健康美。

歌舞伎的演出内容,分为历史上武士故事为主的"荒事"和民间社会男女爱情故事为主的"和事"。歌舞伎的舞台布景非常讲究,既体现日本的花道艺术,又有旋转舞台和升降舞台,千变万化,再配以华丽的舞蹈演出,可谓豪华绚丽。

日本歌舞伎演员的化妆非常浓,在江户时代(1604-1868)的人们看来,如果歌舞伎的演员不化妆,他们会感到很惊奇。因为在室内剧场演出的歌舞伎因与观众的距离相当近,所以相貌非常重要。

最初歌舞伎的Okuni歌舞伎(17世纪初),在表演结束后,就卖身,所以最初的歌舞伎非常重视演员的相貌。但是自歌舞的中心搬迁到江户后,观众的喜好渐渐由美貌转为演技。

19世纪以后歌舞伎的观众扩大到一般老百姓。以前歌舞伎规定英雄必须具有高贵的身份,但是随着观众的变化,身份低下的人开始成为歌舞伎的主人公。因主人公是较贴近周围的人,所以演员的化装也渐渐变淡。

经过400年的历史演变,古典化的歌舞伎已经成为日本传统国粹文化的代表。在历史上以写歌舞伎剧本闻名的日本作家近松门左卫门,被称为日本的莎士比亚,其数十本歌舞伎剧作,成为日本文学史的宝贵遗产。一些歌舞伎演员不断磨练演技,成为名门,在日本拥有崇高的社会地位。日本著名的歌舞世家有市川团十郎家、松本幸四郎家、中村歌六家、中村歌右卫门家、尾上菊五郎家、市川猿之助家、市川段四郎家、坂东三津五郎家、片冈仁左卫门家、泽村宗十郎家等,这些歌舞伎演出世家对歌舞伎的发扬光大起到了巨大作用。

歌舞伎注重和观众的交流,延伸到观众席的"花道"是演员的登台的必经之路,产生了演员和观众合为一体的效果。

在明治维新以后,西洋剧的大量引入,使得歌舞伎的表演艺术开始走下坡路。在第二次世界大战后,麦克阿瑟占领日本期间,因为歌舞伎中的剖腹自杀等封建忠君内容,一度禁止歌舞伎上演。后来因为占领军副官巴瓦斯是歌舞伎的爱好者,他认为应该把艺术和现实政治分离开来考虑,在巴瓦斯担任演剧审查官之后,才逐渐解除了歌舞伎上演禁令。此后,各歌舞伎世家通过多种渠道宣传普及歌舞伎艺术,电视台也现场转播,并且开办欣赏讲座,一些文化人经常撰文介绍,使得歌舞伎得以复兴,欧美等西方国家也纷纷邀请歌舞伎前往演出。

歌舞伎的名角市川猿之助就成立了"21世纪歌舞伎组",在表演上改革传统的方式,在雨伞和树木等道具的掩护下不断变身,引起观众喝彩。这样的改革或许是受到了中国川剧中的变脸的启发。在演出内容上,也出现了很多新的动向,引入《三国志》就是一个例子,这在传统的歌舞伎中是不可想像的。

阿国歌舞伎

东京大歌舞伎座(歌舞伎剧场)

东京大歌舞伎座(歌舞伎剧场)

歌舞伎舞

「阿国歌舞伎図屏风」中的阿国形象

「阿国歌舞伎図屏风」中的阿国形象

当时都市中设立了许多游里,并出现了大批的游女,她们以华丽的团体舞蹈在门口招揽顾客,後来这些游女便被称做「游女歌舞伎」。此时不但伴奏中加入了三味线,她们也组成艺团不停地巡回表演。此外,各地也都成立了游女歌舞伎座而风行全国。但是宽永6年,幕府以伤风败俗为由,下令禁止了游女歌舞伎及所有的女性艺能。

男歌舞伎

(从若众歌舞伎到野郎歌舞伎)

女歌舞伎被禁後,代之而起的是「若众歌舞伎」,这些将浏海梳起的美少年们所表演的舞蹈和狂言艺能,在女歌舞伎的全盛时期就已经存在,但直到当时才展露头角。所以承应6年,以和女歌舞伎相同的理由遭禁止。

後来,因接受了剪掉若众的象徵-浏海 ( 变成野郎头 ),以及不跳煽情舞蹈而以对白代替等两项条件,於次年才被允许继续上演,此後则被称为「野郎歌舞伎」。野郎歌舞伎时代,歌舞伎开始朝演剧的方向发展,在整备剧场、增加演员後,使歌舞伎更具可看性。野郎歌舞伎时代是初期歌舞伎的重要起飞期,也是元禄歌舞伎的准备时期。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。