-

九州 编辑

九州,又名汉地、中土、神州、十二州 ,最早出现先秦时期典籍《尚书·禹贡》中,是中国汉族先民自古以来的民族地域概念。自战国以来九州即成为古代中国的代称 ,而自汉朝起成为汉族地区的代称 ,又称为“汉地九州” 。

汉族先民自古就将汉族原居地划分为九个区域,即所谓的“九州”。根据《尚书·禹贡》的记载,九州顺序分别是:冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。《尔雅》中有幽州与营州,没有青州和梁州。《周礼》中有幽州与并州,没有徐州和梁州。

先秦的华夏之域仅限于鲁、晋、齐、郑、蔡、卫等“王之支子母弟甥舅”诸国 及行周礼的宋、陈等中原诸国,汉代在先秦诸国的基础上萌芽出后世汉族九州的概念。

至迟自汉代起的华夏之区域与《禹贡》所载九州之区域等同 ,九州等同于汉地 。又有“东夏” 、“南夏” 、“西夏” 等词称呼汉地内的局部地区。

九州,意即汉地。五岳五镇四渎都在九州这个地理范围内 ,九州这个地理范围是在汉代确立。

中文名:九州

外文名:Nine Provinces of China

拼音:jiǔ zhōu

组成:冀 豫 徐 兖 青 扬 荆 梁 雍

最早出处:《尚书·夏书·禹贡》

大禹

大禹

《尚书》中的《夏书·禹贡》记载,大禹的时候,天下分为“九州”,分别为豫州、青州、徐州、扬州、荆州、梁州、雍州、冀州、兖州。《禹贡》所叙述的九州的范围,北有燕山山脉、渤海湾和辽东,南至南海,西至甘肃接西域,东至东海。九州也是当时学者对未来统一国家的一种规划,反映了他们的一种政治理想 。

豫州,因位于九州之中,故别称中州。当今河南省大部分属豫州,故简称“豫”。

其中冀州的范围极大,按马融曰:“禹平水土,置九州。舜以冀州之北广大,分置并州。燕、齐辽远,分燕置幽州,分齐为营州。于是为十二州也。”即并州、幽州、营州是由冀州所分出来的,加上原来的九州,是以九州有时又被称为十二州 。

冀 | 兖 | 青 |

雍 | 豫 | 徐 |

梁 | 荆 | 扬 |

《尔雅·释地》中的记载,没有青、梁,而有幽、营,将青州合并入徐州,将梁州合并入雍州,以冀州之地分出营州和幽州。

《周礼·变官·职方氏》中的记载,没有梁、徐,而有幽、并,因为武王灭殷商之后,将徐州合并入青州,将梁州合并入雍州,以冀州之地分出并州和幽州。

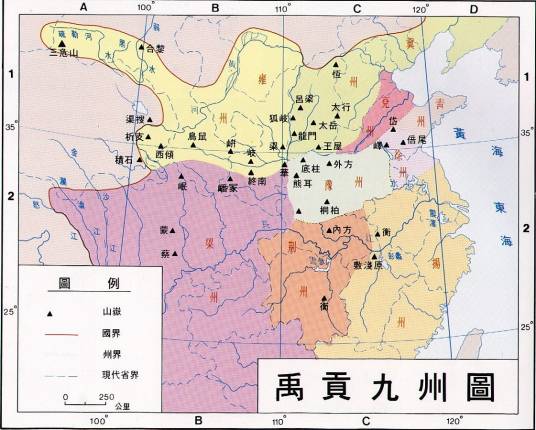

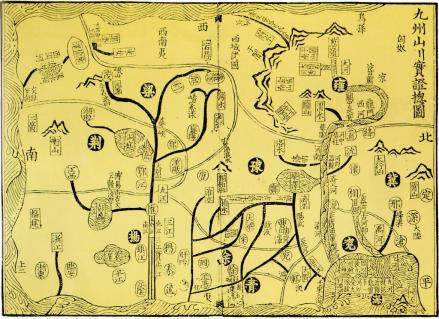

九州地图

九州地图

《吕氏春秋·有始览·有始》曰:“何谓九州?河、汉之间为豫州,周也。两河之间为冀州,晋也。河、济之间为兖州,卫也。东方为青州,齐也。泗上为徐州,鲁也。东南为扬州,越也。南方为荆州,楚也。西方为雍州,秦也。北方为幽州,燕也。”

《尚书·禹贡》:“冀州”,“济、河惟兖州”,“海、岱惟青州”,“海、岱及淮惟徐州”,“淮、海惟扬州”,“荆及衡阳惟荆州”,“荆、河为豫州”,“华阳、黑水惟梁州”,“黑水、西河惟雍州”。

《尔雅·释地》曰:“两河间曰冀州,河南曰豫州,河西曰雝州,汉南曰荆州,江南曰扬州,济河间曰兖州,济东曰徐州,燕曰幽州,齐曰营州:九州。”

《淮南子·地形训》曰:“何谓九州?东南神州曰农土,正南次州曰沃土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰并土,正中冀州曰中土,西北台州曰肥土,正北泲州曰成土,东北薄州曰隐土,正东阳州曰申土。”

书名 | 禹贡 | 尔雅 | 周礼 | 吕氏春秋 |

九州名称 | 冀 | 冀 | 冀 | 冀 |

兖 | 兖 | 兖 | 兖 | |

豫 | 豫 | 豫 | 豫 | |

雍 | 雍 | 雍 | 雍 | |

扬 | 扬 | 扬 | 扬 | |

荆 | 荆 | 荆 | 荆 | |

徐 | 徐 | 并 | 徐 | |

青 | 营 | 青 | 青 | |

梁 | 幽 | 幽 | 幽 |

《后汉书·张衡传》注引《河图》曰:“天有九部八纪,地有九州八柱。东南神州曰晨土,正南昂州曰深土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰开土,正中冀州曰白土,西北柱州曰肥土,北方玄州曰成土,东北咸州曰隐土,正东扬州曰信土。”

《初学记》卷八·州郡部·总叙·州郡·第一引《河图括地象》曰:“天有九道,地有九州。天有九部八纪,地有九州八柱。昆仑之墟,下洞含右;赤县之州,是为中则。东南曰神州,正南曰迎州一曰次州,西南曰戎州,正西曰拾州,中央曰冀州,西北曰柱州一作括州,正北曰玄州一曰宫州,又曰齐州,东北曰咸州一作薄州,正东曰阳州。”

汉代

西汉有十三州,分别是冀州、幽州、并州、青州、徐州、兖州、豫州、扬州、交州、荆州、益州、朔方及凉州,其中益州即是九州中的梁州 ;幽州与并州是由冀州分割出来 ;凉州本来是属于雍州的 ;交州在十二分野 中被划归九州中的扬州 ;朔方是由雍州分割出来 ;而司隶分别属于冀州、雍州、豫州三州 。

因此西汉十三州的范围等同于九州的范围。

九州 | 范围 |

|---|---|

冀州 | 河东郡、河内郡、魏郡、巨鹿郡、常山郡、清河郡、赵国、广平国、真定国、中山国、信都国、河间国 及涿郡、勃海郡、代郡、上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡、玄菟郡、乐浪郡、广阳国 及太原郡、上党郡、云中郡、定襄郡、鴈门郡 |

兖州 | 东郡、陈留郡、山阳郡、济阴郡、泰山郡、城阳国、淮阳国、东平国 |

青州 | 平原郡、千乘郡、济南郡、齐郡、北海郡、东莱郡、菑川国、高密国、胶东国 |

徐州 | 楚国、泗水国、临淮郡、琅邪郡、东海郡 |

扬州 | 广陵郡、会稽郡、庐江郡、九江郡、丹扬郡、豫章郡、六安国 及南海郡、郁林郡、苍梧郡、交趾郡、合浦郡、九真郡、日南郡 |

荆州 | 南阳郡、南郡、江夏郡、桂阳郡、武陵郡、零陵郡、长沙国 |

豫州 | 弘农郡、河南郡、颍川郡、汝南郡、沛郡、梁国、鲁国 |

梁州 | 汉中郡、广汉郡、蜀郡、犍为郡、越嶲郡、益州郡、牂柯郡、巴郡、武都郡 |

雍州 | 朔方郡、五原郡、上郡、西河郡、北地郡 及京兆尹、冯翊郡、扶风郡 及陇西郡、金城郡、天水郡、安定郡、武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡 |

十二分野中的三河即河东郡、河内郡、河南郡三郡的合称 。

所以,在分野中的西方,汉朝的凉州及京兆郡、冯翊郡、扶风郡三郡属于九州中“东井、舆鬼”分野的“雍州”(秦地), 西南方的益州属于梁州;在北方,汉朝的并州、冀州属于九州中“昴、毕”分野的“冀州”(赵地) 、汉朝的幽州约属于九州中“尾、箕”分野的“幽州”(燕地) ;在南方,汉朝的荆州约属于九州中“翼、轸”分野的“荆州”(楚地) 、汉朝的扬州及交州约属于九州中“斗、牵牛、婺女”分野的“扬州”(吴地、东越地及南越地) ;在东方直至大海的土地,即“虚、危”分野的青州 及“奎、娄”分野的徐州 所在的齐鲁大地也属于九州的一部分。

汉末的冀州,其范围至少相当于今日的河北、北京、天津、辽宁、山西、陕西六个省市全部地区及内蒙一部分地区 。同时,汉代及三国时人口中的“天下”是九州(中国)的代指 ,“中国”反而只是占有中原的王朝政权的代指,或中原的代指。

东汉建安十八年曾经重新分置全国所属九州州域 ,冀州范围相当于今天的辽宁、河北、山西、北京、天津五省全境及内蒙一部分;雍州州域范围辖有今陕西、甘肃、宁夏三省全境;四川、重庆、云南、贵州四省全境及广西一部分属益州(梁州) ;广东、广西、湖北、湖南四省全境及河南南部是荆州辖境 。

晋代

晋代的九州与汉代九州范围相当,按《晋书·地理志上》 及《晋书·地理志下》 所描述,西晋全国十九个州各自所属的九州州域如下:

九州 | 范围 |

|---|---|

冀州 | 冀州、平州、幽州、并州 |

兖州 | 兖州 |

青州 | 青州 |

徐州 | 徐州 |

扬州 | 扬州、交州、广州 |

荆州 | 荆州 |

豫州 | 司州、豫州 |

梁州 | 梁州、益州、宁州 |

雍州 | 雍州、凉州、秦州 |

隋代

据《隋书·地理上》 、《隋书·地理中》 及《隋书·地理下》 所述,隋朝全国各郡各自所属的九州州域如下:

九州 | 州域 |

|---|---|

冀州 | 信都郡、清河郡、魏郡、汲郡、河内郡、长平郡、上党郡、河东郡、绛郡、文城郡、临汾郡、龙泉郡、西河郡、离石郡、雁门郡、马邑郡、定襄郡、楼烦郡、太原郡、襄国郡、武安郡、赵郡、恒山郡、博陵郡、涿郡、上谷郡、渔阳郡、北平郡、安乐郡、辽西郡 |

兖州 | 东郡、东平郡、济北郡、武阳郡、渤海郡、平原郡 |

青州 | 北海郡、齐郡、东莱郡、高密郡 |

徐州 | 彭城郡、下邳郡、鲁郡、琅邪郡、东海郡 |

扬州 | 江都郡、钟离郡、淮南郡、弋阳郡、蕲春郡、庐江郡、同安郡、历阳郡、丹阳郡、宣城郡、毗陵郡、吴郡、会稽郡、馀杭郡、新安郡、东阳郡、永嘉郡、建安郡、遂安郡、鄱阳郡、临川郡、庐陵郡、南康郡、宜春郡、豫章郡、南海郡、龙川郡、义安郡、高凉郡、信安郡、永熙郡、苍梧郡、始安郡、永平郡、郁林郡、合浦郡、珠崖郡、宁越郡、交趾郡、九真郡、日南郡、比景郡、海阴郡、林邑郡 |

荆州 | 南郡、夷陵郡、竟陵郡、沔阳郡、沅陵郡、武陵郡、清江郡、襄阳郡、舂陵郡、汉东郡、安陆郡、永安郡、义阳郡、九江郡、江夏郡、澧阳郡、巴陵郡、长沙郡、衡山郡、桂阳郡、零陵郡、熙平郡 |

豫州 | 河南郡、荥阳郡、梁郡、谯郡、济阴郡、襄城郡、颍川郡、汝南郡、淮阳郡、汝阴郡、上洛郡、弘农郡、淅阳郡、南阳郡、淯阳郡、淮安郡 |

梁州 | 汉川郡、西城郡、房陵郡、清化郡、通川郡、宕渠郡、汉阳郡、临洮郡、宕昌郡、武都郡、同昌郡、河池郡、顺政郡、义城郡、平武郡、汶山郡、普安郡、金山郡、新城郡、巴西郡、遂宁郡、涪陵郡、巴郡、巴东郡、蜀郡、临邛郡、眉山郡、隆山郡、资阳郡、泸川郡、犍为郡、越巂郡、牂柯郡、黔安郡 |

雍州 | 京兆郡、冯翊郡、扶风郡、安定郡、北地郡、上郡、凋阴郡、延安郡、弘化郡、平凉郡、朔方郡、盐川郡、灵武郡、榆林郡、五原郡、天水郡、陇西郡、金城郡、枹罕郡、浇河郡、西平郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡、鄯善郡、且末郡、西海郡、河源郡 |

唐代

行政区划 | 对应九州范围 |

|---|---|

河南道 | 分属豫、徐、青、兖四州之域 |

河北道 | 分属冀州之域、兖州之北境 |

河东道 | 分属冀州之域 |

关内道 | 分属雍州之域 |

陇右道 | 分属雍州之域 |

剑南道 | 分属梁州之域 |

山南道 | 分属荆、梁二州之域 |

淮南道 | 分属扬州之域、荆州之东境 |

江南道 | 分属扬州之域、荆州之南境 |

岭南道 | 分属扬州之南境 |

宋代

行政区划 | 对应九州范围 |

|---|---|

开封府 | 分属兖、豫、青、徐之域 |

京东东路 | 分属兖、豫、青、徐之域 |

京东西路 | 分属兖、豫、青、徐之域 |

京西南路 | 分属冀、豫、荆、兖、梁五州之域 |

京西北路 | 分属冀、豫、荆、兖、梁五州之域 |

河北路(河北东路、河北西路) | 分属兖、冀、青三州之域 |

河东路 | 分属冀、雍二州之域 |

陕西路(永兴军路、秦凤路) | 分属雍、梁、冀、豫四州之域 |

两浙路 | 分属扬州之域 |

淮南东路 | 分属扬、徐二州之域 |

淮南西路 | 分属扬、荆、豫三州之域 |

江南东路 | 分属扬州之域 |

江南西路 | 分属扬州之域 |

荆湖北路 | 分属荆州之域 |

荆湖南路 | 分属荆州之域 |

福建路 | 分属扬州之域 |

川峡四路(成都府路、梓州路、利州路、夔州路) | 分属梁、雍、荆三州之地 |

广南东路 | 分属荆、扬二州之域 |

广南西路 | 分属荆、扬二州之域 |

另外,宋朝人也将幽燕一帯视为九州的一部分 ,称为“汉地” 、“汉疆” ,遥祭不在宋版图之内但在九州疆域之内的北镇医巫闾山 ,靖康以后也继续祭祀五岳五镇四渎四海 。辽国人也视燕云为“汉地” 、“中国往昔之疆” ,也认同燕云一帯是九州的一部分 ,在内政上以汉制南面官治理幽燕 。女真人也认同燕云一帯是“汉地” 。

同时,宋朝人也认为有一部分汉地(九州)“故土” 、“汉地” 被西夏所侵占 。

纵使在失去汉地北部後的南宋也继续祭祀四岳四镇 。

明代

洪武帝认为“中国之旧疆”包括闽粤(今福建、广东、广西、海南四省) 、江东、湖湘襄阳(今湖北湖南二省)、赣城(今江西省)、长淮(今江苏省及安徽省北部)、齐鲁、河洛(今河南省)、幽赵晋冀(今河北山西二省及天津北京二市)、秦陇(今陕西甘肃宁夏三省) 、辽海(今辽宁省) 、巴蜀(今四川省及重庆市) 、云南在内 。

明朝人认为今日的江苏苏南、安徽皖南、浙江、福建、广东、广西、江西、海南八省之地都属于九州州域中的扬州 。

明朝人认为今日的辽宁省 范围也是属于九州州域。

根据四库全书版的《明一统志》,明朝全国属于九州州域内分野的府县如下:

九州 | 府县 |

|---|---|

冀州 | 顺天府、保定府、河间府、真定府、顺徳府、广平府、大名府部分 、永平府、延庆府、保安州、万全都指挥使司(万全都司)、太原府、平阳府、大同府、潞安府、汾州府、辽州、沁州、泽州、彰徳府、卫辉府、怀庆府、广宁(广宁卫)以西之地 |

兖州 | 兖州府部分 、东昌府、开封府部分 |

青州 | 济南府、青州府、登州府、莱州府、辽东都指挥使司(广宁卫以东之地) |

徐州 | 徐州、淮安府、兖州府部分 |

扬州 | 应天府、凤阳府、苏州府、松江府、常州府、镇江府、扬州府、庐州府、安庆府、太平府、宁国府、池州府、徽州府、广徳州、和州、滁州、杭州府、嘉兴府、湖州府、严州府、金华府、衢州府、处州府、绍兴府、宁波府、台州府、温州府、南昌府、饶州府、广信府、南康府部分 、九江府部分 、建昌府、抚州府、临江府、吉安府部分 、瑞州府、袁州府、贑州府、南安府、福州府、泉州府、建宁府、延平府、汀州府、兴化府、邵武府、漳州府、福宁州、广州府、韶州府、南雄府、惠州府、潮州府、肇庆府、罗定州、南宁府 及高州府、廉州府、雷州府、琼州府 |

荆州 | 、贵阳府部分 、䕫州府部分 部分施州、 、襄阳府部分 、吉安府部分 、梧州府、镇远府、思南府、石阡府、铜仁府、黎平府及南康府部分、九江府部分平乐府、保靖、韶州府、桂林府、永顺、衡州府、常徳府、辰州府、永州府、郴州、宝庆府、汉阳府、承天府、徳安府、黄州府、荆州府、岳州府、长沙府、武昌府 |

雍州 | 西安府、凤翔府、汉中府部分 、平凉府、巩昌府、临洮府、庆阳府、延安府、宁夏卫、洮州卫军民指挥使司、岷州卫军民指挥使司、河州卫军民指挥使司、靖虏卫、陕西行都指挥使司、郧阳府部分 |

山脉

秦岭

罗浮山

千山

龙泉山

米仓山

巫山

幕阜山

太行山

九嶷山

十大名山

五岳五镇 | |

东岳 | 泰山 |

东镇 | 沂山 |

南岳 | 衡山 |

南镇 | 会稽山 |

西岳 | 华山 |

西镇 | |

北岳 | 恒山 |

北镇 | 医巫闾山 |

中岳 | 嵩山 |

中镇 | 霍山 |

平原

华北平原

鄱阳湖平原

珠江三角洲平原

潮汕平原

盆地

四川盆地

高原

山西高原

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。