-

朱东润 编辑

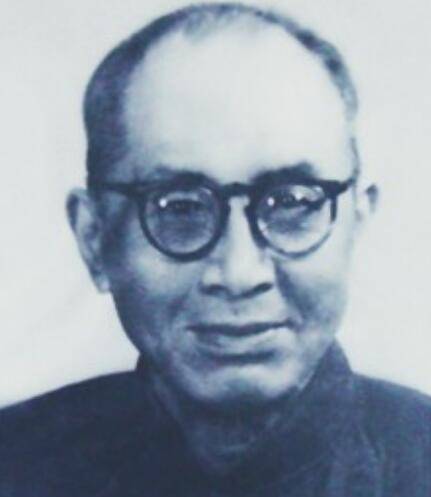

朱东润(1896年12月4日-1988年2月10日),原名朱世溱,字东润,后以字行。江苏泰兴人。当代著名传记文学家、文艺批评家、文学史家、教育家和书法家。民国三年留学英国伦敦西南学院。民国五年初,朱东润先生为参加反袁复辟斗争而毅然回国。1917年秋至广西省立第二中学任教。1919年任南通师范学校教师。1929年出任武汉大学特约讲师,受闻一多先生委托首次开设中国文学批评史课程。 抗战后历任中央大学、江南大学、齐鲁大学、沪江大学等校教授。1952年调入复旦大学中文系任教授,1957年起任复旦大学中文系主任。1981年被国务院学位委员会聘为博士生导师。他还历任国务院学位委员会第一届学科评议组成员,国务院古籍整理规划小组成员,中国作家协会理事,国际笔会上海中心理事等职。1988年于上海逝世,享年92岁。曾著有《中国文学批评史大纲》《中国文学论集》《史记考索》《杜甫叙论》《梅尧臣传》《陆游传》《张居正大传》《梅尧臣集编年校注》等。

中文名:朱东润

外文名:Dongrun Zhu

别名:朱世溱

国籍:中国

民族:汉

籍贯:江苏泰兴

出生日期:1896年12月4日

逝世日期:1988年2月10日

毕业院校:伦敦西南学院(肄业)

职业:文学家、批评家、教育家、书法家

主要成就:中国文学批评史学科奠基者之一中国现代传记文学的开创者

出生地:江苏泰兴

代表作品:张居正大传、陆游传、梅尧臣传、中国文学批评史大纲、中国文学论集

朱东润

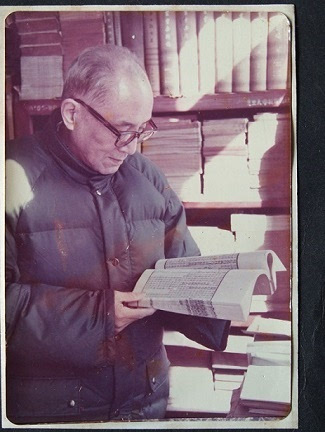

朱东润

1952年全国高等院校院系调整时,朱东润先生调入复旦大学中文系任教授,1957年起任复旦大学中文系主任。解放后,朱东润先生以空前的热情投身于祖国的文化教育事业,“文化大革命”中,他历经非人磨难,爱妻邹莲舫夫人也因受牵连而不堪凌辱含冤而亡,但朱东润先生却以一身傲骨面对邪恶势力的威压,始终不肯屈服。粉碎“四人帮”后,1979年5月,朱东润先生以83岁高龄加入中国共产党,表现了他对共产主义的忠诚信念,以及刚直守正,以德立身,以天下为己任的节操,体现了他追求真理、注重科学的精神。

1981年朱东润先生被国务院学位委员会聘为博士研究生导师。他还历任国务院学位委员会第一届学科评议组成员,国务院古籍整理规划小组成员,中国作家协会理事,上海古典文学学会名誉会长,国际笔会上海中心理事,《中华文史论丛》主编等职。

朱东润先生于1988年逝世,享年93岁。

朱东润先生的《中国文学批评史大纲》,是最早的文学批评史专著之一,是该学科开创时期颇影响的奠基之作。他先后创作近10部传记,推动我国传记文学的发展,是我国现代传记文学的开创者之一。

1899年(四岁) 二哥因肺病夭折。父亲失业,家贫无以为生,赖典当度日。

1900年(五岁) 观《三国演义》绣像,父亲为之讲解,从父识字始。

1901年(六岁) 入私塾。读《龙文鞭影》等蒙学书。

1904年(九岁) 泰兴县创办初等小学,称蒙学堂。初入丙班,旋升乙班。

1905年(十岁) 入官办高等小学(时称东门大学堂,其前身为襟江书院)预备班。

旧历三月二十一日,父亲去世,终年五十一。

1906年(十一岁) 入幼幼小学(初等小学)甲班。从汪民甫先生读《左传》,甚得汪先生器重,并蒙字以“东润”,后即以此字行。

1907年(十二岁) 年初,三哥世潆应征投军,入清新军第九镇。 春,从幼幼小学毕业。以第一名考入襟江小学。秋,得族人资助,赴上海投考南洋公学附属小学。被录取,编入二年级。

1909年(十四岁) 获南洋公学国文大会小学组第一名,得奖金四元,购《经史百家杂钞》一 部。

1910年(十五岁) 夏,自南洋公学附属小学毕业,因家贫及族人资助中断,准备辍学。秋,得南洋公学堂长唐文治先生资助,升入南洋公学中学部。

朱东润《左传选》

朱东润《左传选》

1912年(十七岁) 于南洋公学读完中学二年级。秋季辍学,旋入上海文明书局任校对。年底,入商务印书馆任《小学月报》编辑助理,为时两月。

1913年(十八岁) 加入留英俭学。秋,乘日本长崎九号轮船赴英国留学。

1914年(十九岁) 入伦敦私立西南学院就学。课余从事翻译以济学费,译稿发表于《申报》等处。

1916年(二十一岁) 3月,为参加国内讨袁战争,放弃转为公费生,搭日本船回国。至新加坡,闻袁世凯已死,遂经上海返泰兴。不久,复往上海,入《中华新报》任地方新闻编辑。

陈尚君与导师朱东润教授合影

陈尚君与导师朱东润教授合影

1918年(二十三岁) 暑期回泰兴,定婚。女方名邹莲舫,十九岁,本县人,县立女子高等小学三年级肆业。

1919年(二十四岁) 夏,辞广西省立第二中学教职。转应南通师范聘,并兼任江苏省立第七中学(南通中学)教师。

1920年(二十五岁) 年初(旧历年底),回泰兴完婚。春季开学,携妻同往南通。

1921年(二十六岁) 执教于南通师范。10月,长子君达出世。

1923年(二十八岁) 执教于南通师范。次子君遂出世。

朱东润《中国历代文学作品选》

朱东润《中国历代文学作品选》

1927年(三十二岁) 6月下旬,应邀往南京,任中央政治会议处秘书。在宁仅八十日,因不满官场腐败与政治黑暗,9月中旬辞职,仍回南通师范任教(时改称张謇中学)。

1929年(三十四岁) 4月,离南通,应聘前往武昌武汉大学,任预科英语教师。文学院长闻一多嘱开英文国学论著和中国文学批评史两门课程,并安排一年时间准备中国文学批评史讲义。

1930年(三十五岁) 执教于武汉大学。夏,长子君达因患脑膜炎于家乡夭折,年仅十一岁。

1931年(三十六岁) 武汉大学新校舍建成。担任中国文学批评及写作课程,并于武大《文哲季刊》发表有关中国文学批评之研究论文,改任中文系教授。

朱东润《中国历代文学作品选》

朱东润《中国历代文学作品选》

1937年(四十二岁) 8月,全民抗战始。秋,武汉大学教学逐步停止。寒假,取道广州、香港,经上海回泰兴。婚后撙节薪入,所建新宅初步完成。

1938年(四十三岁) 居泰兴。于上海沪光中学泰兴分校临时兼课。9月,幼子君迈出生。11月,接武汉大学电报,命往四川乐山报到。12月初,离家赴川,先由上海至香港,绕道越南,再经云贵,间关入蜀。

1939年(四十四岁) 1月14日,抵乐山武汉大学报到。未久,开授《史记》研究课程,并撰《史记考索》。秋,母亲于泰兴去世。

1940年(四十五岁) 执教于乐山武汉大学。开始传记文学研究,撰《中国传记文学之发展》等。

1941年(四十六岁) 执教于乐山武汉大学。撰《八代传记文学叙论》。开始撰写《张居正大传》。

1942年(四十七岁) 8月,辞武汉大学教职,离乐山。往重庆,任教于中央大学。《后汉书考索》写作完成。

朱东润《杜甫叙论》

朱东润《杜甫叙论》

1945年(五十岁) 8月,抗日战争胜利。9月,泰兴第一次解放。

1946年(五十一岁) 6月,与中大师生集体复返南京。于中央大学中文系任教同时,又兼任无锡国学专修学校课程。泰兴第二次解放。

1947年(五十二岁) 秋,赴无锡国学专修学校任教。

1948年(五十三岁) 春,二女秀若死于肺结核,年仅二十二岁。秋,至江南大学兼课。

1949年(五十四岁) 春初,泰兴第三次解放。4月,无锡解放。10月,中华人民共和国成立。秋,脱离无锡国专,于江南大学中文系任教。

朱东润《中国历代文学作品选》

1950年(五十五岁) 春,江南大学成立师生员工联席会议,被推为主席,不久,遭校方解聘。秋,撰成《楚辞》研究论文四篇:一、《楚歌及楚辞》,二、《离骚的作者》,三、《淮南王安及其作品》,四、《离骚以外的屈赋》。对《楚辞》作者及时代提出与众不同之意见。

朱东润《张居正大传》

朱东润《张居正大传》

1952年(五十七岁) 加入中国民主同盟。10月,因院系调整,转至复旦大学任中文系教授。

1954年(五十九岁) 撰《左传选》,由中华书局上海编辑所出版。就《左传》研究提出两个问题:一、《左传》的性质及书名,二、《左传》的作者及时代。

1955年(六十岁) 妻携孙女邦薇来沪定居。

1958年(六十三岁) 大跃进。撰写《陆游传》、《陆游研究》和《陆游选集》。

1959年(六十四岁) 1月,回泰兴。提议捐献住宅,代地方办图书馆。秋,有关陆游研究三部著作完成(1960-1962年由中华书局出版)

1960年(六十五岁) 2月,参加上海市西北建设职工慰问团,赴陕西、甘肃、宁夏及青海四省,慰问支边职工。8月,参加新《辞海》审定工作。

朱东润《中国历代文学作品选》

1961年(六十六岁) 2月,出席全国大学文科教材会议,被指定为文科教材《中国历代文学作品选》主编。开始与华东师范大学、上海师范学院合作编写《中国历代文学作品选》。

1962年(六十七岁) 3月,应邀往苏州江苏师范学院讲学。秋,复旦中文系承担编订之《中国历代文学作品选》上编两册出版。

朱东润《李方舟传》

朱东润《李方舟传》

1964年(六十九岁) 8月,回泰兴,再与地方洽谈捐屋事宜。应邀往泰兴中学为全县高中语文教师作演讲。12月,《梅尧臣集编年校注》基本完成。考虑下一步传记写作计划,初拟撰写《苏轼传》,准备近一年后放弃,转而以杜甫、陈子龙为研究对象。

1965年(七十岁) 再次向泰兴县文教局提出捐屋办图书馆的建议。12月初(旧历十月底)七十岁生日,与妻同游南翔古漪园。

1966年(七十一岁) “文化大革命”开始。6月,学校教学逐步停止。靠边,遭批判,取消教授工资待遇。

1967年(七十二岁) 先后被遣往宝山县长兴岛、罗店等农村改造。期间曾计划为一劳动妇女写传,以颂扬中国妇女坚忍刻苦品格。

1968年(七十三岁) 在校劳动改造,继续接受批判。11月30日,妻不堪忍受精神与病痛折磨,含冤去世。孙女亦被遣往市郊农村插队落户。独自料理生活,备尝艰辛。

1969年(七十四岁) 又至罗店劳动,曾于半夜与青年学生一同急行军,天黑行痴,气喘几绝,顽强坚持,幸未仆倒。此后心脏病屡犯。

1970年(七十五岁) 在校劳动。恢复工资待遇。

朱东润《李方舟传》

朱东润《李方舟传》

1976年(八十一岁) 粉碎“四人帮”。开始《杜甫叙论》写作。

1977年(八十二岁) 继续撰写《杜甫叙论》。

1978年(八十三岁) 获平反,推翻一切诬蔑不实之辞。恢复中文系系主任职务,重新主持中文系工作。招收唐宋文学研究生。修订有关梅尧臣研究之三部著作。

1979年(八十四岁) 1月,复旦大学中文系及所在里弄为邹莲舫召开平反昭雪大会。5月,《梅尧臣传》由中华书局出版。

1980年(八十五岁) 10月,《梅尧臣诗选》由人民文学出版社出版。11月,《梅尧臣集编年校注》由上海古籍出版社出版。

1981年(八十六岁) 辞去中文系系主任职务,任名誉主任。3月,《杜甫叙论》由人民文学出版社出版。11月修订后之《读诗四论》(改称《诗三百篇探故》),由上海古籍出版社出版。秋,赴京参加国务院学位委员会第一届会议,任文科评议组成员,并任首批文科博士生导师。修订历年中国文学研究论文,集为《中国文学论集》。准备《陈子龙及其时代》写作。泰兴县政府派员至沪,洽谈接受捐屋事宜。

1982年(八十七岁) 撰写《陈子龙及其时代》。8月1日,泰兴县政府举行捐屋交接仪式。派三子君道、三女惠如为代表前往参加,无偿捐屋二十四间、书刊四千余册及部分家具。

1983年(八十八岁) 3月,《中国文学论集》由中华书局出版。

1984年(八十九岁) 1月,《陈子龙及其时代》由上海古籍出版社出版。

1985年(九十岁) 开始《元好问传》写作准备。招收传记文学博士研究生。

朱东润《中国文学批评史大纲》

朱东润《中国文学批评史大纲》

1987年(九十二岁) 屡病住院,治疗出院后仍坚持工作,以“教师终于讲座”自励,继续博士生论文指导及传记写作。12月初,《元好问》初步写成。18日,博士生李祥年毕业论文答辩通过。20日因全身黄疸,再入长海医院接受治疗。

1988年(九十三岁) 1月15日,由长海医院肝胆外科施行手术抢救。手术诊断:胃癌、肝门淋巴结转移,并发阻塞性黄疸。弥留之际,仍以工作未完成为念。2月10日下午4时49分,逝世。2月15日,于上海龙华殡仪馆大厅举行遗体告别仪式。

1920年,23岁的南通中学英语教员朱东润在家庭的包办下与比他小4岁的邹莲舫成婚了。婚后他对邹莲舫恩爱有加,他们一共生下了四个儿子三个女儿,一家人生活其乐融融。

1937年抗日战争爆发后不久,朱东润被调到了四川的大学里任教,抗战八年,朱东润便和邹莲舫分离了八年。八年里,邹莲舫一人操持全家事务,日本飞机的炸弹落下,她让全家人躲在房间的床下不准出门,而她自己却仗着胆子大忙前忙后、跑进跑出。物价上涨,货币贬值,她就提前购进大量物资,困难时再拿出去以物换物。有人看她太辛苦,劝她把孩子分几个给四川的朱东润带养,她怕路上出事,没有听从。一直到抗战末期,她才让大女儿朱清於拎了一桶她熬的蟹油去四川看望朱东润,她把自己的浓情蜜意都融进了这一桶蟹油里。

战乱期间人心难免不安,朱东润的朋友、学院的其他老师,因熬不住长期寂寞,纷纷跳出包办婚姻的牢笼,在四川另续琴弦,而朱东润对邹莲舫的感情却始终没有变化。八年间他经常和邹莲舫互通书信以寄相思。后来朱东润在《李方舟传》中用诗表述了当时对妻子的思念之情:宝镜香残秋漏冷,戍楼天远报书迟。但愿他生重觌面,一生长得伺蛾眉。在当时中国的现实中,男性可以重新追求另一份幸福,而女性几乎没有可能,他认为既然一个人要追求幸福,另一个人也有追求幸福的自由,那何不大家拉起手来一块追求幸福呢?

1946年朱东润回到了邹莲舫的身边,一家人终于团圆了。1949年中华人民共和国宣告成立后不久,朱东润便被调入了上海复旦大学任中文系教授,一家三代过着幸福快乐的生活。60年代初,朱东润参加慰问团去西北慰问建设职工,他不断写信给邹莲舫,让一生从未出过远门的邹莲舫分享他在大西北的新奇感受。他把他在西北看到的少数民族的服装都画了像,寄给邹莲舫看,不停地告诉她外面有些什么事情。

1965年秋,年近70岁的朱东润携同邹莲舫一起到南翔的古猗园游玩,庆祝古稀之寿,但朱东润万万没有想到这次出行竟然成为他有生之年和邹莲舫的最后一次出行。1966年,轰轰烈烈的“文革”风暴迅速席卷了全国,复旦大学也不例外。朱东润首当其冲地被定为反动学术权威,批判、斗争马上成为他日常生活的全部。学校的学生来了,让他跪在擦衣板上,拿日本人的大砍刀放在他的脖子上要他承认是牛鬼蛇神。性格倔强的老人决不肯低下他的头,而性格刚烈的妻子更是做出一般人无法想像的事,一张出自邹莲舫之手的大字报出现在复旦大学满院批判朱东润的大字报中间。邹莲舫为朱东润鸣不平,为他叫屈,为他斗争。她在大字报里细数朱东润是怎样努力忘我地工作,根本不想自己的事情,他是好人,人们不应该这样对待他……当时的邹莲舫看问题太天真了,在那个是非颠倒的年代,她的做法无疑是引火上身。邹莲舫在解放后曾经义务帮助政府开办缝纫学习班,解决了一些人的就业问题,之后又在复旦大学办过教工食堂,兢兢业业。但在“文革”中,她曾经的这些行为马上被定义为剥削,她立即成为了被批斗的重点对象。

个性坚强的邹莲舫在漫长的生活岁月里从来没有向困难低过头。1930年长子君达因病夭折她咬牙挺过了丧子之痛;1948年二女儿秀若因病去世她又坚持了过来;抗战八年她一人料理全家事务无所不能、无所畏惧,因为在这一切的背后,朱东润对她始终如一的爱给了她巨大的鼓励和支持,让她知道有爱就有希望,但是这一次朱东润连自己都难以保全,邹莲舫开始感到绝望,她产生了轻生的念头。朱东润察觉后百般劝慰她,但是他自己每天必须到学校里去接受整整一天的批斗,没有办法照顾到邹莲舫,儿子白天要上班,孙辈们也已经下乡插队落户了。她一个人在家觉得孤独,又觉得没有什么希望,又很害怕,于是她就选择了那样一条道路。1968年11月30日的下午,邹莲舫一个人在家里悬梁自尽。她留给朱东润的只有一张字条,上面写着:东润,我先行一步了,钱留在衣袋里。

晚上6点,已经72岁的朱东润拖着疲惫的身体往家走,远远看见小儿子君迈在路上等他。君迈带着朱东润从邯郸路走到国清路,由四平路绕到国权路,最后回到国年路的宿舍里。君迈对朱东润说“要镇静”,朱东润马上明白发生了什么事。邹莲舫永远地走了,而这一年距离她和朱东润50年金婚只差一年。朱东润一下子就瘦得脱形了,喉咙也哑了,说不出话来。失去邹莲舫的打击整整纠缠了他5年,以后才稍微宽解一些。

邹莲舫的遗体被匆匆地火化了,因为她是自杀,骨灰都不允许被保留,而朱东润甚至连去火葬场看邹莲舫最后一眼的权利都没有。邹莲舫火化后第二天,里弄里就开了批斗会,批斗邹莲舫的剥削和畏罪自杀。对此朱东润在他的自传中描述道:“50年的夫妻了,我曾因为远别而流泪,因为追忆而流泪,但是在她死后我没有眼泪了,因此我只是淡淡一笑。从那天开始,直到今天我经历过不少的艰辛,但是我始终没有眼泪。朱东润说他的生命春天永远没有了,再也不会有春天了。“

妻子生前的音容笑貌常常浮现眼前。她的纯真与勇敢,朴实与善良,是中国无数普通家庭妇女为爱为家默默奉献一生的高贵品格。于是孤独而倔强的朱东润不顾随时被抄家检查的危险,开始为亡妻立传。迫于形势,他采用托名的方式,《李方舟传》由此诞生。《李方舟传》的结尾并没有落在邹莲舫去世,而是停留在了1965年朱东润70寿辰和邹莲舫出游南翔古猗园,那是他们最后一次一起出游。“ 忆昔与君初觌面,下车三揖都且妍。生则同室死同穴,有如皎日矢云天。自谓身世永相保,岂知一夕摧风烟。呜呼!此身虽在复何补,到老负君泪如泉。”朱东润用他的诗为《李方舟传》结了尾,也给他和邹莲舫的情感找到了一个可以寄托的地方。

半个世纪的爱情依然没能抵挡得住政治风暴的侵袭,然而朱东润却在风暴中留下了一本不同寻常的传记。这本书记录了邹莲舫艰苦辛劳的一生,也寄托了朱东润对爱妻的无限追思。1979年元月,复旦大学为邹莲舫召开了平反昭雪大会。哀乐声响起大家都哭了,只有朱东润还是肃然,因为他知道这一切邹莲舫是听不到也看不见了。

3年很快就过去了。“跃进”热潮消退之后,人们也早已忘却当年的豪情。但朱东润先生却如期完成并出版了他的三部著作。

他的《诗经》研究,以“国风不出于民间说”最为著名。其《国风出于民间论质疑》 一文,大抵就《国风》所言之地位、境遇、服御、仆从诸端,论证作诗者或自言,或言其关系之人,或言其所歌咏之人,而其所言皆统治阶级之事,故其诗亦为统治阶级之诗。其反驳“国风出于民间论”的理据主要有三点:

1、《诗三百五篇》以前及其同时之著作,凡见于钟鼎简策者,皆王侯士大夫之作品。何以民间之作,止见于此而不见于彼?

2、即以持“民歌说”者所认定的“民歌”代表作《关雎》、《葛覃》论之,《关雎》之“君子”、“淑女”,非民间之通称;“琴瑟”“钟鼓”,非民间之乐器;《葛覃》“师氏”,非民间所能有。

3、后代之文化高于前代,何以三千年前之民间,能为此百六十篇之《国风》,后世之民歌远不及矣?

他又以下两个证据为补充:

1、“《国语》所谓列士献诗,其义要当于统治阶级而已。”

2、据《毛诗序》,凡作者可考而得其主名者69篇,而其作者皆为统治阶级。又考三家诗说,亦得4篇。其论证最精彩的部分则是就《诗》之本文,由名物章句而确考其为统治阶级之诗者凡80篇,从而使自己的观点有很强的说服力。

他的“国风不出于民间”最为著名《国风出于民间论质疑》,在当时出版是受到很多人的冷落,能回避就回避了,几乎在当时没造成巨大影响 。

《左传选》朱东润选注,上海 古典文学出版社1956

《中国文学批评史大纲》上海 古典文学出版社 1957

《陆游研究》中华书局 1961

《陆游选集》(宋)陆游著,朱东润选注,中华书局1962,上海古籍出版社 1979

《中华文史论丛》朱东润、钱伯城主编,上海古籍出版社1962

《陆游传》上海古籍 1979,海南出版社1993

《梅尧臣传》中华书局 1979

《梅尧臣诗选》(宋)梅尧臣著,朱东润选注,人民文学出版社1980

《中国历代文学作品选》上海古籍出版社 1979-1980

《梅尧臣集年校注》(宋)梅尧臣著,朱东润校注,上海古籍出版社 1980

《中国历代文学作品选》(简编本)上海古籍出版社 1981

《杜甫叙论》人民文学出版社 1981

《诗三百篇探故》上海古籍出版社 1981

《张居正大传》武汉湖北人民出版社 1981,天津 百花文艺出版社2000

《中国文学论集》中华书局 1983

《陈子龙及其时代》上海古籍出版社 1984

《通用大学语文》复旦大学 1985

《古文鉴赏辞典》吴功正主编,叶圣陶、朱东润撰稿,南京 江苏文艺出版社1987

《张居正传》海南出版社 1993

《李方舟传》上海远东出版社1996

《史记考索》华东师范大学出版社1996

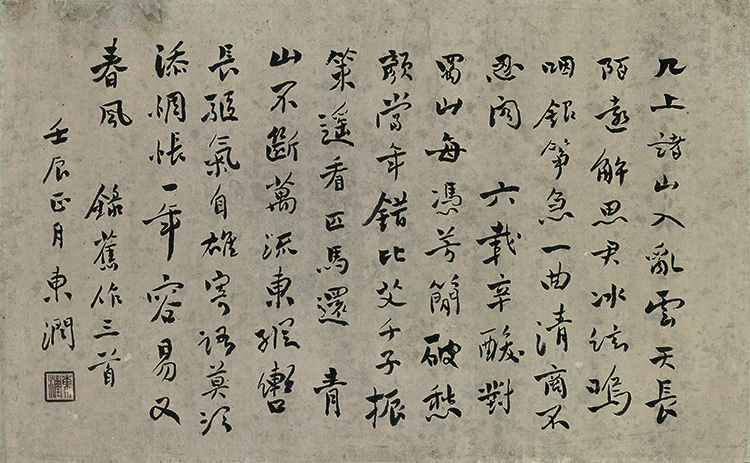

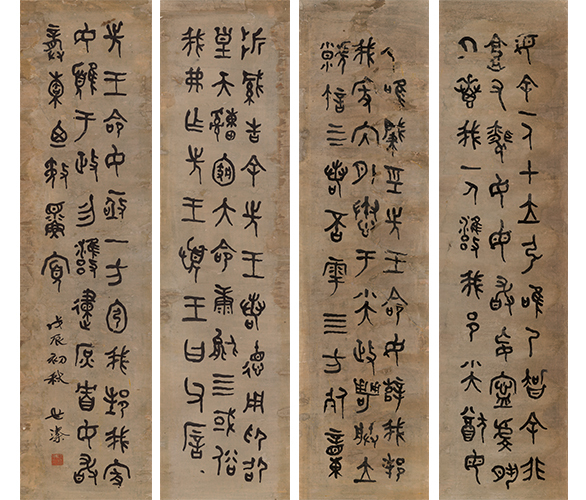

书法

1952年朱东润行书横批 泰兴博物馆藏

1952年朱东润行书横批 泰兴博物馆藏

朱东润临金文毛公鼎六条屏(缺两条)泰兴博物馆藏

朱东润临金文毛公鼎六条屏(缺两条)泰兴博物馆藏

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 中国历代文学作品选上编第一册

上一篇 鄄