-

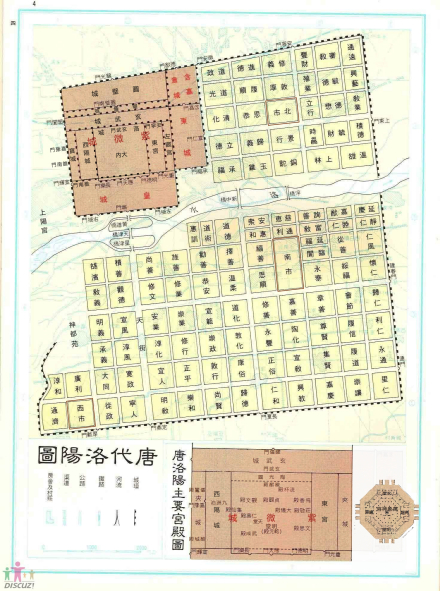

隋唐洛阳城宫城 编辑

隋唐洛阳城宫城,即隋唐时期洛阳城皇宫部分,始建于隋大业元年(605年),隋代命名为紫微城。贞观六年(632年),号为洛阳宫,武后光宅元年(684年),号太初宫,是唐朝东都宫城。

隋唐洛阳城宫城,紫微城因象征天帝居所紫微宫而得别名紫微城。 隋唐洛阳城宫城,占地面积约4.2平方公里 ,其正门为应天门,正殿为明堂;三大殿依次为乾阳殿、贞观殿、徽猷殿。

1988年,隋唐洛阳城遗址部分列为第三批全国重点文物保护单位, 其宫城遗址部分位于核心区域。2008年,在隋唐洛阳城遗址建设遗址公园,实施了明堂、天堂、应天门和九洲池遗址的保护展示工程,复建的明堂天堂景区并已对外开放,成为洛阳旅游必去景点。

隋唐洛阳城宫城,其平面布局、建筑形制为隋唐以后宫殿建筑提供了范本,为后世皇宫规划提供了参考。

中文名:隋唐洛阳城宫城

地理位置:河南省洛阳市

气候条件:温带季风气候

开放时间:早08:30—晚21:30

门票价格:全价120元,半价60元

占地面积:约 4.2 km²

著名景点:明堂、天堂、应天门、九洲池

别名:紫微城、紫微宫

建议游玩时长:2-3小时

适宜游玩季节:春季

建设年代:隋炀帝大业元年(公元605年)

所属国家:中国

紫微城复原图

紫微城复原图

隋炀帝听取宰相苏威的建议,将紫微城的中轴线南当伊阙(龙门)、北对邙山顶峰(翠云峰),略向西北倾斜。而千年后北京紫禁城的中轴线亦偏向西北,与紫微城不谋而合,可谓旷世奇闻。

隋唐洛阳城宫城南接皇城(太微城),北据邙山,西邻神都苑、上阳宫,东抵东城、含嘉仓城,谷水(涧河)贯其中。宇文恺将谷水(涧河)引进宫城(紫微城),并依水建造了众多池沼,其中最大的便是紫微城西北隅的九洲池。

紫微城与隋唐洛阳城方位图

紫微城与隋唐洛阳城方位图

隋唐洛阳城宫城之所以位于都城西北隅而不居中,是因为洛阳盆地西高东低,东广西狭,而紫微城的中轴线又因对准伊阙而偏向西北;洛河在轴线以西为东北流向,难以营造里坊,在此自然因素的限制,使得紫微城处于都城西北隅而未能居中。而隋唐洛阳城的西北隅是全城的最高处,紫微城选在此处可高屋建瓴,俯瞰全城,有利于紫微城防御。宫名考义

“天有紫微宫,是上帝之所居也。王者立宫,象而为之。”(《后汉书·卷四十八》)为突出皇宫的正规性、政权的合法性和皇权的至高性,达到“天人合一”,古人便将天上的星辰与都城规划相对应,人间皇帝自诩为天子,其居所应象征天帝居所紫微宫,故而隋唐洛阳城“宫城曰紫微城,其城象紫微宫,因以名。”

“古之王者,择天下之中而立国,择国之中立宫。”紫微宫即紫微垣,是天上星官三垣(太微、紫微、天市)的中垣,位于北天中央的位置,称中宫,有“紫微正中”之说,符合“择国之中立宫”的规划理念。

大业始建

隋紫微城复原图

隋紫微城复原图

垂拱四年(688年)十二月,明堂建成,高91.43米,“铁凤入云,金龙隐雾”,“去都百余里外,遥望见之”,号称“万象神宫”,使得万人空巷。武则天放任百姓入紫微城参观万象神宫,又赐予酒食,揽尽民心。吐蕃等世界各国闻之,纷纷遣使来贺。

载初元年(690年)二月,武则天于紫微城洛城殿策问贡士,殿试自此开创。

天授元年(690年),武则天在文武百官、帝室宗戚、四夷国王、沙门道士、远近百姓共计6万余人的请愿下,于九月九日御紫微城则天门楼登基称帝,改唐为周,定都神都。

证圣元年(695年)正月十六日夜二更,武则天面首薛怀义因失宠而密烧天堂,延及明堂,至清晨,二堂俱毁。 三月,武则天又下诏重建明堂。天堂原址改为佛光寺。

天册万岁元年(695年)腊月,武则天从神都紫微城出发,登嵩山,封神岳,赦天下,改元万岁登封。

万岁登封元年(696年)三月,新明堂落成,供奉武氏族人,故为武周明堂,号曰“通天宫”。

万岁通天二年(697年)四月,武则天铸成九鼎,从玄武门曳入紫微城,令宰相、诸王率宿卫兵10余万,同宫中仪卫白象共同拖曳,列于明堂(通天宫)内。武则天定鼎九州,象征国家统一昌盛。

神龙元年(705年),太子李显、宰相张柬之等在紫微城发动“神龙革命”,包围集仙殿,诛杀张易之、张昌宗,逼迫武则天退位。

神龙元年(705年)正月丙午,唐中宗李显即位于紫微城通天宫。次日武则天徙居上阳宫。

开元盛世

唐玄宗开元五年(717年),唐明皇李隆基至东都,在紫微城应天门接见日本第八次遣唐使(阿倍仲麻吕、吉备真备等), 同年改明堂为乾元殿(开元十年复为明堂);又于紫微城乾元殿东廊写四部书,因号乾元院;次年改为丽正修书院(统称丽正书院,后改名为集贤殿书院),“书院”机构由此产生。

开元十三年(726年)十月,唐玄宗率百官、贵戚及外邦客使,从东都紫微城出发,至泰山封禅。 返回洛京后在紫微城广达楼大宴群臣,宰相苏颋作诗赞曰:“楼台绝胜宜春苑,灯火还同不夜城。”

开元二十年(732年),信安王李祎大破奚、契丹,献上其俘虏,唐玄宗御紫微城应天门领受。

开元二十四年(736年)千秋节(唐玄宗生日),唐明皇御紫微城广达楼宴群臣。

开元二十七年(739年)唐玄宗毁明堂之上层,平座上新建八角楼,楼上设有捧着火珠腾空而起的八条龙,改修下层为新殿。次年(740年)佛光寺火,廷烧廊舍,改新殿为含元殿。

毁于兵燹

唐玄宗天宝十四载(755年),安史之乱爆发,十二月攻入唐东京洛阳。次年正月,安禄山称帝,国号大燕,定都洛阳,改元圣武,占据紫微城。

唐代宗宝应元年(762年),史朝义缢父自立,继续侵扰河洛。唐代宗请回纥登里可汗出兵相助。回纥军击败史朝义后,于十一月入东都,“焚东都宜春院,延及明堂,甲子日而尽”。于是,紫微城大量宫殿湮灭地下。

广德元年(763年)十月,唐代宗因吐蕃攻陷长安而东逃陕郡,宦官程元振劝他都洛阳以避吐蕃。代宗乃下诏幸洛都。郭子仪闻之,奏称洛都“久陷贼中,宫室(紫微城)焚烧,十不存一。”唐代宗只好收回成命。

永泰元年(765年)十一月,宰臣王缙请求削减各道军资钱四十万贯,以修缮紫微城,唐代宗应允了他。 虽再次修缮,但也无力恢复盛唐之气派。

中和四年(884年),黄巢起义,蔡州秦宗权遣将孙儒攻击河南尹、东都留守李罕之,“据京月余,焚烧宫阙,剽掠居民”。

唐昭宗天复四年(904年)前,朱温准备迁唐都于洛阳,命张全义“缮治洛阳宫城,累年方集”。又命罗绍威等重修五凤楼、朝元殿。

天复四年(904年)正月,朱全忠挟持唐昭宗迁都洛阳,毁长安城,取材沿渭河运至洛阳。四月,朱全忠奏洛阳宫室已成,唐昭宗抵达洛阳,御紫微城正殿受朝,改元天佑。同年八月,朱全忠谋杀唐昭宗,矫皇后令,太子李祝于柩前即位,是为唐哀帝。

天祐四年(907年),朱温逼唐哀帝李柷禅位,唐朝灭亡,朱温改国号梁,史称后梁。

五代时梁、唐、晋曾都在此建都。宋时称为“西京”,宋金之际,紫微城全体毁于战乱。

绍兴十年(1140年),金兵南侵,"尽焚西京而去",于是,包含紫微城在内的隋唐洛阳城整体毁于战乱,前后历时530余年。

宫城新生

紫微城遗址

紫微城遗址

1954年,中国科学院考古研究所对隋唐洛阳城遗址进行勘查;1959年调查了宫城、皇城及周围诸小城的平面布局,确定一些门址的位置,并发掘了皇城南墙的右掖门;1960—1965年继续调查了街道、里坊及市场的位置,同时发掘了宫城。1969年,河南省博物馆与洛阳博物馆联合调查、钻探和发掘了含嘉仓城;其后,中国社会科学院考古研究所、洛阳市博物馆和洛阳市文物工作队又多次在隋唐洛阳城遗址内进行发掘。1963年列为省级文保单位,1988年为全国重点文物保护单位。

为保护利用好隋唐洛阳城历史文化遗产,洛阳市坚持文物保护与城市更新的有机结合,积极推进隋唐洛阳城考古遗址公园建设,在紫微宫遗址内实施了明堂天堂遗址、九洲池遗址和应天门遗址的整体保护展示工程。特别是明堂天堂遗址保护展示工程建成开放后,称为明堂天堂景区,既大大改善了城市环境和文化品位,也吸引了大批中外游客,受到社会各界广泛好评,已成为展示古都洛阳文化魅力的新地标和城市名片。如今,隋唐洛阳城已成功入选国家考古遗址公园。

2018年,隋唐洛阳城“两坊一街”和南城墙遗址保护展示工程开工建设;九洲池遗址保护展示工程主体建设已完成,应天门遗址保护展示工程现正按计划进行施工。

隋唐洛阳城宫城位于皇城之北,“以象北辰籓卫”,为天子所居之地。隋代洛阳城紫微城的规划分七个小城,中为洛城(即大内),是皇帝居住和朝政之所,是象天枢,左右四城(东西夹城、东西隔城)为四辅星,北侧二城(曜仪城、圆壁城)为禁军所在,此七小城与北斗七星相对,故称为紫微城或紫微宫。唐代时,在曜仪城南增加了玄武城。

社科院杨鸿勋复原的紫微宫俯视图

社科院杨鸿勋复原的紫微宫俯视图

规模面积

隋唐洛阳城宫城东西2100米,南北1840—2160米,总面积约4.2平方公里,是明清北京紫禁城的6倍,唐大明宫的1.3倍。

据《新唐书》记载,唐洛阳宫城长1620步,广805步,周4921步,高四丈八尺

大内前为朝区,后为寝区。朝区最前为大内正门则天门,上建高两层的门楼,门外左右建阙,形制与大兴宫承天门近似,而规模过之。朝区主殿为乾阳殿,是面阔十三间、高约50米的巨大殿宇,四周有廊庑,四面开门,形成全宫最大的宫院。南门乾阳门南对则天门。东西门外各有东西向街,东门街北为文成殿,西门街北为武安殿,二殿与乾阳殿东西并列,也各有门庑,形成独立宫院。东西门南侧为官署,东为门下省,西为中书省。

在乾阳、文成、武安三殿之北是宫中第一横街,东西端分别通入东西隔城,街北即寝区,是朝寝两区分界线。

寝区中为主殿大业殿,南有大业门,是皇帝隔日见群臣听政之处。大业殿左右各有若干殿与之并列,均为独立宫院。大业殿之北为宫中第二横街,街北即后妃居住的寝宫,外臣不得进入。寝宫中轴线上主殿名徽猷殿,它的左右和后方又有若干殿。大业、徽猷两组宫院前后相同,加上周围各殿,用围墙封闭,共同组成寝区。

大内之西,在西隔墙内北部有九洲池,也是苑囿区。池北为皇子住所,池南有举行大宴会的五殿,是由五座殿聚合成的巨大楼阁。

城墙形制

隋唐洛阳城宫城的城垣高四丈八尺(约16米),宽度在十五至十六米左右,夯层厚八至十厘米。宫城墙内外皆包砖,而西京大明宫城墙仅在城门两侧及宫墙转角处内外表面包砖,其他皆是版筑夯土而成。

与同时代的其他皇宫相比,隋唐长安城宫城(太极宫)高三丈五尺(约11.6米),兴庆宫高一丈八尺(6米)。长安大明宫、神都上阳宫依据山川形胜而建,城墙高度记载不明。而如今保存下来的明清北京紫禁城的城墙高约10米。由此观之,紫微城是当时中国最高的宫城。

据考古勘察,紫微城的北墙从郭城的西北角往南五百八十四米,再东折一百八十米,即北墙的西端起点,往东经今孙家坑,全长一千四百米;

西墙由北墙的西端点起,往南至中州路北侧,全长一千九百七十七米。

南墙颇多曲折,从西墙南端起,往东经今定鼎南路、周公庙至豫通街小学操场以东三十米处,全长两千零七十米。南墙东西两端各长三百四十米一段,均北曲五十七米,形成东南与西南两角内凹的对称形状;

东墙自北墙东端点起,往南折二百七十五米,后向东折三百三十米,至统角村东北角又复南折,全长一千二百七十五米,整个宫城呈倒“凸”状。

城门

隋唐洛阳城宫城共有十一座城门。南面六门:中为应天门(原名则天门,又称五凤楼),东为明德门(隋称兴教门)、重光门、太和门,西为长乐门(隋称光政门)、洛城南门。北面二门:东为安宁门,西为玄武门(景龙元年改称神武门);东面一门:重光北门。西面二门:北为嘉豫门(隋称宝城门),南为洛城西门(也称方渚门)。

应天门是隋唐洛阳城宫城正南门,原名则天门,神龙元年(705年)避武则天讳改称应天门,又称五凤楼,是朝廷举行登基、改元、大赦、宴会等外朝大典的重要场所。唐高宗俘获百济国王、武则天称帝、唐玄宗接见日本第八次遣唐使等仪式均在应天门城楼上举行,功能类似于北京午门。

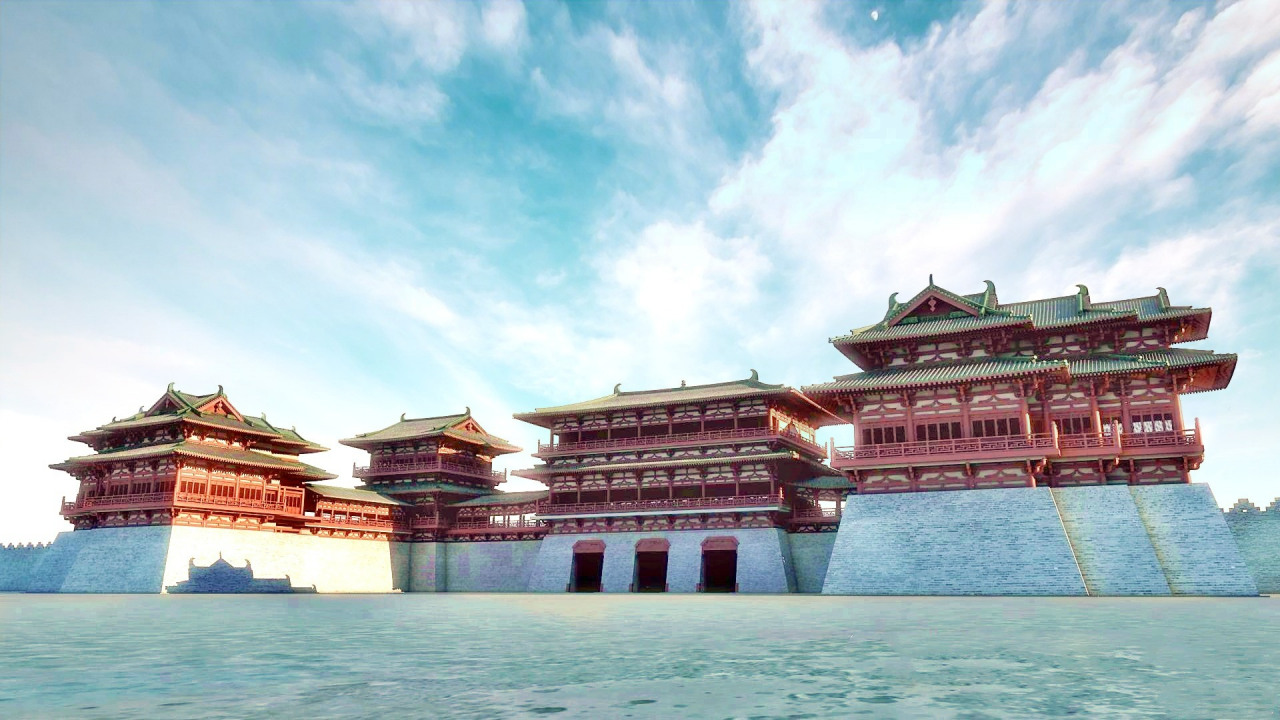

国家遗址数字中心复原的应天门

国家遗址数字中心复原的应天门

应天门是一座由门楼、朵楼和东西阙楼及其间的廊庑为一体的“凹”字形巨大建筑群,门上有两重观,上写“紫微观”;左右连阙,宛若空中楼阁。城门东西长137米,大于紫禁城午门(120米)。其中两侧阙高120尺(约35.3米)。应天门双向三出阙,东西两边共计十二阙,是古代城门建制最高等级。“两重观”、“天子三出阙”是古代天子享用的最高礼制。这种建筑形制对北宋汴梁的宣德门和明清北京故宫的午门影响深远,在中国宫城建筑史上占有重要地位。

三大殿

隋唐洛阳城宫城三大殿依次为:乾阳殿(唐改乾元殿,武周改明堂)、大业殿(唐称贞观殿)、徽猷殿。三朝前后相重,以宫城正门应天门(则天门)为大朝(外朝),朝区正殿乾阳殿为日朝。寝区正殿大业殿为常朝。其中乾阳殿规模最大,其体量和面积为中国古代最大的宫殿之一。乾元殿不仅为上朝之殿,帝国每年的元日大朝会和新皇登基大典都在此举行。

隋乾阳殿

乾阳殿

乾阳殿

明堂是中国历史上最著名的礼制建筑,为儒家的礼制建筑典范,是古代帝王明政教之场所,凡祭祀、朝会、庆赏、选士等大礼典均在此举行。武则天时期隋唐洛阳城宫城正殿——开创了明堂建筑由方到圆的先河。

史料记载

《唐两京城坊考·卷五·东京》:“宫城在皇城北,因隋名曰紫微城。”

《旧唐书·本纪·卷一》:“庚寅,焚东都紫微宫乾阳殿。”

《新唐书·地理志·卷二十八》:“宫城在皇城北,长千六百二十步,广八百有五步, 周四千九百二十一步,其崇四丈八尺,以象北辰籓卫,曰紫微城,武后号太初宫。”

《新唐书·列传·卷十》:“时紫微宫尚闭世充扣门。”

唐·韦述《两京新记》:“东京紫微宫,城南面六门:正南应天门,门外观相夹肺石、登闻鼓。”

《资治通鉴·唐纪·一》:世充令乱斩杀之,进攻紫微宫门,皇泰主使人登紫微观,问:“称兵欲何为?”

《读史方舆纪要·卷四十八》:“内城亦曰皇城,唐曰太微城,在都城西北隅周十八里二百五十八步。宫城唐曰紫微城,亦据内城西北隅周九里三百步。”

《河南志·卷一·周城阙古迹》:“至隋炀,听苏威言,南当伊阙,东去王城五里为宫,大业十三年遂平毁王城。而皇城处城西偏,外筑宫城,宫城东复为东城。又南跨洛水,北踞邙岭,大为罗城。而洛贯其中,以象天津。号紫微城,唐、五代、宋因之。”

《河南志·卷三·隋城阙古迹》:“宫城曰紫微城,其城象紫微宫,因以名,在都城之西北隅。卫尉卿刘权、秘书丞韦万顷监筑宫城,兵夫七十万人。城周匝两重,延袤三十余里,高三十七尺,六十日成。其内诸殿及墙院又役十余万人,直东都土工监当役八十余万人,其木工、瓦工、金工、石工又十余万人。”

《河南志·卷四·唐城阙古迹》:“宫城,因隋名曰紫微城,周十三里二百四十一步高四丈八尺,东西四里一百八十八步南北二里八十五步,城中隔城四重,最北曰圆璧,次曰曜仪,次曰玄武,最南曰洛城。”

《河南志·卷五·宋城阙古迹》:“宫城,旧名紫微城,周九里三百步,疑西与北经损灭。”

影视形象

《狄仁杰之通天帝国》中的紫微城

《狄仁杰之通天帝国》中的紫微城

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。