-

考城 编辑

考城县,古代地名,春秋属戴国,曰谷城县,秦置谷县,秦末因其地多灾称甾县。新始建国元年(公元9年),改为嘉谷县,东汉光武帝初年复称甾县。东汉建初八年(83年),汉章帝东巡陈留,取“昭光烈考武皇”之意,改甾县为考城县,定治所葵丘(今兰考县境内,一说民权县林七乡,一说东明县五霸岗村)。北魏改为考阳县,为北梁郡治。五代梁开平元年(907年)改名戴邑县。宋朝,黄陵岗属考城县。1232年,割考城县通安堡置仪封县。1784年,因水灾,仪封县堌阳等七乡划归考城,原考城黄河南岸部分划入睢州(睢县)。1928年,以考城南三区与睢县北三区、杞县北五区,设民权县。根据1941年版《考城县志》,考城故地濒黄河,历史上多次遭受水患,曾先后迁城多次。东汉,考城县治所在民权县林七乡。北齐,考城县再次改为成安县,成安县城在今兰考固阳镇一带。隋开皇十八年(598年)复改为考城县,移治今民权县西南。金兴定四年迁贺丘(民权县王桥镇);明朝洪武二十三年徙江墓店(民权县程庄镇);明正统二年徙民权县北关镇;清乾隆四十八年三月,考城知县雷逊,筑新城于堌阳镇。1936年曾与兰封县合并,改设东仁县(拟设小宋集),同年复旧。1938年10月,中共苏鲁豫特委在曹县庄寨镇郭小湖建立考城抗日县政府,1939年3月撤销。1944年东明南部划归考城。1949年考城县治由固阳镇迁至张君墓镇(考城镇)。1954年,撤销考城县,兰封县与考城县的西部合并,以二县首字为名,称兰考县。考城县的东部则与民权县合并。

中文名:考城县

外文名:Kaocheng County

别名:成安县、葵丘、外黄县、济阳、蒙、兰考县、民权县

地名时期:汉、晋、隋、唐、宋、元、明、清等

下辖范围:民权县林七乡、程庄镇、王桥镇、北关镇、褚庙乡、老颜集乡、庄子镇、胡集乡等和兰考县张君墓(考城镇)、堌阳、南彰、小宋、许河、红庙、闫楼、孟寨、葡萄架乡等,以及曹县西南部,东明县南部,睢州部分地区

置县历史:1800余年

名称来源:汉章帝

古称:戴国、甾县、谷县、戴邑、谷城县、嘉谷县、考阳、北亳

历史名人:江总、蔡谟、江淹、于谦、张从正、戴圣、江革、刘大谟、成汤、刘秀、庄子、伯邑考、王伯当、烛之武、文子、韩安国

属性:古代地名

隶属关系:陈留郡、济阳郡、曹州、归德府、睢州、梁郡、开封府、卫辉府、济阴郡、东梁州、北梁郡、宋国、砀郡、梁国、济阳国、沛郡、宋州、汴州、拱州、汴梁路、郑国、济阳太守、豫东道、河南第十二行政督察区、开封道、河南省

相关文学作品:《考城县颂》《孙寺丞知考城县》《送孙著作赴考城兼寄钱醇老李邦直二君于孙处》《考城谚》《对雨赠济阴马少府考城蒋少府兼献成武五兄南华二兄》

县治:葵丘、贺丘、江墓店、民权县西南、民权北关、蟈阳、郭小湖、张君墓(今考城镇)

存在时期:东汉建初八年(公元83年)至1954年

古代考城八景:盟台夕照、仙观飞霞、江墓秋风、李祠雨露、傅塔明檐、梁村曲水、古道柳烟、沁河桃浪

文化古迹:考城故城、葵丘会盟台、黄陵岗塞河功完碑、江淹墓、斜城、黄霸墓、庄周墓、黄陵岗、光武济阳宫碑、黄河故道、庄周故里、庄子故居

1949年后县人民政府驻张君墓(今考城镇) 。县属范围约在今民权县部分地区(林七乡、程庄镇、王桥镇、北关镇、褚庙乡、庄子镇等等)和兰考县张君墓(考城镇) 、堌阳、南彰、小宋、许河、闫楼、孟寨、红庙等乡镇 。1954年,考城县与兰封县合并,称兰考县至今。1956年5月,原属兰考县的北关、顺河、程庄、褚庙、闫集、任庄等10个乡(今程庄镇北半部、北关镇大部、褚庙乡全部、老颜集乡北半部)划归民权县。

考城古城。即今兰考县城东北20公里蟈阳村,俗称老考城。清乾隆四十三年(1778年)考城县治所由旧城(今民权北关)迁此,清乾隆四十九年(1784年)建新城,名考城。城垣周长三里,高一丈四尺,内土外砖,设四门。1949年城废,今为固阳镇政府驻地。

戴国

戴国

夏商时境内有北亳,又称景亳。 商汤在景亳誓师,宣告夏桀的罪行后正式兴兵伐夏。 商汤伐桀,由商、睢进军、经仪封、兰阳和汴、郑一带,然后转攻安邑,盘庚迁殷称殷商、殷人田游及戴(考城);见于卜辞金石。

商末时期,境内有伯邑考之采邑。

前1027至前1771年,周武王封伯邑考的后代于商(考城)为戴国。

春秋时期,此地为子姓戴国。隐公十年,秋,宋、卫、 蔡伐戴国,戴国最终被郑国所灭。后来此地为宋国所有,称葵丘。 【《左传·喜九年》:“秋,齐侯(齐桓公)盟诸会于葵丘。”民国《考城县志》记载:“葵丘在旧城东南一里百十步郭内,由于与考城县治如此相近,故称“考城古之葵丘也。”据《考城县志》记载,现考城县故城址在现河南省民权县林七乡西南三里处,该处因屡经水灾已无城址可见,有“旧县集”之称。 民权县地图(1984年制)在此处标有“葵丘会盟台”五字。

战国时期,称为外黄。

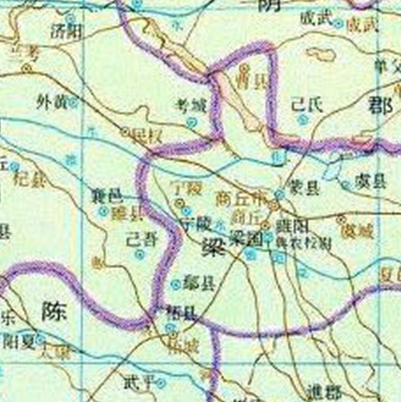

汉朝 ---曹魏时期的考城县位于民权东偏北

汉朝 ---曹魏时期的考城县位于民权东偏北

西汉时期,楚汉兵起,邑多灾年,因而称甾县(包括曹县西南部) ,属梁国。此外,境内还设有外黄县。(见《考城县志》卷二)

新朝时期,甾县改称为“嘉糓”。

唐代考城县治在民权县境内

唐代考城县治在民权县境内

西晋初废,后复置,属济阴郡。 晋惠帝时分陈留郡置济阳国,考城县属济阳国,后济阳国除,改为郡,考城县属济阳郡。

南北朝,刘宋时期考城属济阳太守。

北魏,改称考阳,在此置北梁郡。北齐并废之,改称为成安县,成安县城在县东北今兰考固阳一带。

隋朝开皇十八年(公元598年),又复名为考城县,属梁郡。

唐朝,考城县属曹州。 唐武德四年

西汉时期设县,名叫菑(zī)县。菑的意思是初耕的田地,古代又同"灾"。楚汉相争,这里连遭兵灾,所以因此得名。东汉的开国皇帝汉光武帝刘秀就出生在这里。刘秀继位后,并没有改这个名字。而刘秀的孙子汉章帝刘炟觉得这个地方作为祖父的出生地,而命名为"菑",实在不妥,因此改名考城县,寓意发扬"列考武皇"的业绩。 考城之名,从东汉延续到1954年,但其县治和辖区却有多次变化,老考城距兰考百十里,今属民权县。“考”字最早见于殷商甲骨文中,与“老”是同一个字,本像一老人持杖之形。同时期也已出现所持之杖变作“丂(斧柯的象形初文)”形者,从而成为从丂得声的形声字,这种字形直到小篆时还看得十分清晰,如《说文》:“考,老也。从老省,丂声。”到了汉代以后,字形上部慢慢变作“耂”,已经不容易看出最初是老人的形象了。在西周金文和《诗经》中,“寿考”是个常用词,为长寿年老之义,这里作年老讲的“考”应该是用其本义。而更为常见的“祖考”、“烈考”、“皇考”诸词中的“考”,则是对去世父亲的尊称。至此,便知汉章帝为何“取其光烈考之义”改称考城,为了纪念他的祖父刘秀。

关于考城的来历,民间另有一个版本。因清时开封是河南的省府,考城距开封不足百公里,每年科考时节,就成为各路奔功名的学子赴县进府科考打点歇宿的聚集地。一次慈禧巡幸经过考城,见到学子济济,非常高兴,脱口而出:“真乃一座考城啊!”考城由此而得名。

又有一种说法是,考城为古戴国,春秋时又名葵丘。秦之甾县,汉为纪念孝子颖考叔而名考城。

“盟台夕照”指的是,“葵丘会盟台遗址”。1995年,政府拨款扩建,有亭台、门楼、围墙等,占地1500平方米。葵丘会盟台,三面环水林木苍翠。 明清时,葵丘会盟台风光旖旎,“盟台夕照”为考城八景之一。晚清诗人常芳滨有诗赞曰:“古河北岸旧津东,往迹盟台夕照中。断碣残碑苔蚀绿,苍松翠柏霞蒸红。荒烟蔓草绕僧舍,萤火鬼磷起佛宫。一段凄凉何所似,人犹艳说齐桓公。”

清《考城志·古迹志》记载:“葛岗在县南二里,世传为葛洪炼丹之所。”后来,这里修建了道观。此道观重檐叠角、玲珑精巧,风格典雅,气势恢宏,巍峨耸入云天,如苍鹰展翅欲飞;观旁栽植古柏古桧,枝繁叶茂,挺拔葱翠,道观檐头常有彩云飘浮;每当夕阳西下,彤云映红大地,仙光流金溢彩,极目远望,犹如海市蜃楼,传说曾有仙人飞升于此,有坊上书“仙光霞飞”四字。千百年来,常有文人骚客到此观飞霞而兴叹,拈柔翰以赋诗。“仙观飞霞”遂成古考城八景之一。

西晋学者杜预对戴国故地注解得更为详细:“戴国,今陈留外黄县东南有戴城。”这说明西晋时期戴国故地已经被称之为“戴城”。由此我们可以得出结论,戴国地望在汉晋时期的陈留郡是没有问题的。如今大家对于戴国究竟是在开封兰考境内,还是在商丘民权境内的纷争,归根结底是两千年间历史地理沿革导致的。 历史上,民权县与兰考县有过几次行政区域变化。民权县设立于1928年冯玉祥主政河南时期,最初由杞县东北部的“五社”和睢县北部的“七里”合并而成。中华人民共和国成立后的1954年,兰封、考城二县合并时,又将原考城北关区等划归民权县管辖。至此,考城县不复存在,它的所辖区域被分别划分给了今天的兰考县及民权县。戴国版图除现在的兰考县之外,还应包括民权、睢县、杞县的部分或大部分地区。

“亳”,是指先商及商朝的都城。因为商部族不断迁徙,历史上有很多“亳”地。“亳”位置在哪,直接牵涉商都城在哪。千百年来,史家争鸣,莫衷一是,有漳亳说、垣亳说、郑亳说、伾亳说等。但提出最早、影响最大、认可人数最多的则是“三亳”说,由晋代的皇甫谧提出。清代《尚书古文疏证载》:“殷有三亳,二在梁国,一在河洛之间。”梁国之亳即是南亳、北亳,河洛之亳为西亳,三亳方位是以商部族原先所居商丘(今商丘阏伯台)为原点而划分的。

《史记·殷本纪》曰:“自契至于成汤八迁。汤始居亳,从先王居。” 《史记·殷本纪》正义:“宋州北五十里大蒙城为景亳,汤所盟地。” 《孟子》曰:“汤居亳,与葛为邻。”《史记·殷本纪》:“汤征诸侯,葛伯不祀,汤始征之。”葛国即今天的商丘市宁陵县,《水经注》云:“葛乡在梁国宁陵县东北四十里。” 清康熙四十四年《商丘县志·古迹》:“诸家皆以蒙县之亳为景亳。”北魏阚骃《十三州志》:“汤会诸侯于景亳即蒙之北亳也。”北亳位于蒙县西北,是夏之诸侯国商国的都城,有宫室、有宗庙,也是商汤的军事大本营。汤之伐桀,这里是出发点。据《归德府志》记载,北亳在春秋时为宋国城邑,在西汉为山阳郡薄县治所,东汉时为梁国蒙县城邑。

夏朝末年,居于东方的商族日益崛起,首领商汤积蓄力量准备推翻夏桀的统治。他从先王旧都商丘北迁至北亳(又称景亳、蒙亳),召开诸侯大会被众首领推举为盟主,誓师讨伐夏桀。《左传·昭公四年》:“商汤有景亳之命。”《古本竹书纪年辑证》:“商会诸侯于景亳。” “亳”都之所以称“景亳”,乃是因其都居景山之阳而得名。再看“亳”都之水。“亳”都居于黄水支流济水之阴和汳(汴)水之阴,不仅水运交通便利,而且可为人、畜、土地灌溉等,提供水之源。除两条河之外,还有特大的“两泽”,即“蒙泽”和“孟诸泽”。蒙泽水浅,旱时有草无水,与东边的孟诸泽断流;汛期与孟诸泽连成一片,形成一个长达数百里的特大水泽。因“亳”都坐落在蒙泽之北的蒙地,所以又称“蒙亳”。“亳”“景亳”“蒙亳”,其实是三名一地。

《竹书纪年》也记载了殷商的历史:①帝癸十五年,“商侯履(汤)迁于亳。”②“二十八年,昆吾氏伐商。商会诸侯于景亳。”③《商王汤》:“汤在亳,能修其德。”④“十八年癸亥,王即位,居亳。”⑤《外丙》:“元年乙亥,王即位,居亳。”⑥《仲壬》:“元年丁丑,王即位,居亳,命卿士伊尹。”⑦《大甲》:“元年辛巳,王即位,居亳,命卿士伊尹。”⑧《沃丁》:“元年癸巳,王即位,居亳。”⑨《小庚》:“元年壬子,王即位,居亳。”

根据《逸周书》和方志等资料进行分析,指出景亳应在大伾山附近,因黄河改道而湮没(今兰考县境内有两条黄河故道) ,北亳在今河南省兰考县堌阳镇。

唐代杜佑《通典》第一百七十七 州郡七 济阴郡 考城县:“ 考城有北亳,成汤都也。梁国有二亳,南亳在谷熟,北亳在蒙,此即北亳也,亦曰景亳,亦古戴国也。”

司马迁《史记·老庄申韩列传》曰:“庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏,与梁惠王、齐宣王同时。”

《城冢记》云:“北亳,在蒙城西北。”《太平寰宇记》东京考城下云:“北亳城在县东北五十三里。” 《太平寰宇记》:“梁国有二亳,南亳在谷熟,北亳在蒙,汤会诸侯于北亳,即蒙之北亳也。”

明代《通雅》:归德之考城县,今有亳越,有大蒙,小蒙。章本淸云:汤迁南亳,即归德府。

《水经注》又载:“获水出汳水于梁郡蒙县北,俗谓之小蒙城也。《西征记》曰:‘城在汳水南十五六里,即庄周之本邑’。”又说:“获水又东迳虞城县故城北,古虞国也。”这就更明确地表明,汉代蒙县位于古汴水南十五六里,虞城古城西北。

唐魏王李泰等《括地志》云:“宋州北五十里大蒙城为景亳。”宋乐史《太平寰宇记》“河南道·宋州·宋城县”条:“大蒙城在县北四十一里。”清顾祖禹《读史方域纪要》:“蒙城在归德府东北四十里,亦曰大蒙城。”清蒋廷锡《尚书地理今释》“三亳”条:“今河南归德商丘县北四十里有大蒙城。”

《嘉靖归德志》载:“三亳者,蒙为北亳,谷熟为南亳,偃师为西亳。”

清康熙《考城县志·古迹志》:“按(南宋罗泌)《路史》:‘蒙即考城,为庄子生处。’《方舆揽胜》:‘庄子故里(今民权县庄子镇) ,必有所据。’又云:‘蒙在县(考城)东北。’”

考城即秦之甾县,东汉改曰考城,城在今民权县城东十余公里处,至清乾隆十九年重修《归德府志》明确指出:“庄周故里在考城东的古蒙泽。”又有睢阳李蕴修抄本《归德府属全志》“考城”下曰:“蒙城在 (考城) 东三十里乃庄周故里(今民权县庄子镇) 。”

清乾隆《归德府志·地理略上》对“蒙”的注释是:“《考城县志》:在县东三十里。《方舆胜览》云,考城东有蒙泽,乃庄子故里(今民权县庄子镇) 也。” 以上记载,明明白白、确切无误,“蒙”的方位都指向一处:即宋城(今商丘古城)北、考城(今兰考县)东。

根据《夜航船·地理部·疆域》,三亳,曹州考城县曰北亳,西京谷熟县曰南亳,西京偃师县曰西亳。

《水经注·汳水》篇中的小蒙故城在亳,就是明证。汉晋时蒙县属梁国,故皇甫谧云:“今梁自有二亳,南亳在谷熟,北亳在蒙,非偃师也。”又云:“蒙为北亳,即景亳,汤所盟地。” 《水经注》:“(睢水)又东经亳城北,南亳也,即汤都也。”从夏国属国商国的都城北亳,到商王朝开国都城南亳,“商汤革命”实现了商部族发展过程中质的飞跃。清康熙四十四年《商丘县志·古迹》载:“蒙县之亳曰北亳,汤所兴;谷熟之亳曰南亳,汤所都;偃师之亳曰西亳,汤所迁也。”即是说商汤在北亳兴起,在南亳定都,后迁都于西亳。

历史学家王国维《说亳》认为,北亳因为此地有景山,故称“景亳”;又因为此地古属于“蒙”,故又称“蒙亳”。东汉以薄(通“亳”)县属梁国,至魏晋并罢亳县,以其地属梁国之蒙县。杜预于《左传·庄公十一年》所注:“蒙县西北有亳城”,则是正确的。蒙之西北,即西汉山阳郡薄县地也。

西晋废亳县为邑,归属无考,始称北亳;北魏时北亳故城属北梁郡,孝昌中(526)于北亳城治孝阳县;北周及隋朝,北亳似属梁郡考城县;唐代北亳属曹州济阴县;宋初北亳名北亳城,属河南道东京考城县;金朝北亳属睢州考城县;元朝北亳属汴梁路睢州考城县;至正后,大河淹淤北亳城。

《史记》:“庄子者,蒙人也”。清康熙《考城县志·古迹志》:“按(南宋罗泌)《路史》:‘蒙即考城,为庄子生处。’《方舆揽胜》:‘庄子故里(今民权县庄子镇) ,必有所据。’又云:‘蒙在县(考城)东北。’”考城县旧址在今兰考县固阳镇。

民国十三年《考城县志·沿革志》引《路史》:“《国名纪》‘蒙下注:今宋之考城,古蒙城。东魏为蒙都,今兴化之冤亭,有庄子漆园。汉之冤句,亦蒙地也。”

《史记·老子韩非列传》:“周尝为蒙漆园吏”。正义《括地志》云:“漆园故城在曹州冤句县北十七里。此云庄周为漆园吏,即此。按:其城古属蒙县。”《太平寰宇记》说:“冤句县本汉旧县也……漆园城在县北五十里,庄周为吏之所。”

南北朝时的济阳考城(今民权县江集村)人江总作为庄子的同乡作有《庄周颂》:“玉洁蒙县,兰薰漆园。丹素可久,雅道斯存。梦中化蝶,水外翔鲲。出俗灵府,师心妙门。垂竿自若,垂聘忘言。悠哉天地,共是笼樊。” 民权县庄子镇位于民权县城东35公里处,豫鲁两省结合部。东距山东曹县县城13公里处,G220国道南北穿境而过,001县道贯通东西,东通商曹公路,西通民荷公路。庄子镇是庄子故里,一代文哲大师庄周出生和生活过的地方,有庄子井、庄子胡同,庄子故居遗址等遗迹,被河南省人民政府列为重点文物保护单位。

考城故城在县东南五里。本汉之甾县。王莽遣兵击翟义,东至陈留甾。后汉曰考城。后魏永安二年,梁将陈庆之送元颢北还,至梁国。魏元晖业军于考城,庆之攻拔之。唐元和十三年,宣武帅韩弘讨淄青叛帅李师古,围曹州,拔其考城。皆此城也。明正统十三年,以河患徙今治。

葵丘亭在县治东。《左传》僖九年,齐桓公会诸侯于葵丘。杜预曰:在外黄东。盖晋省考城入外黄也。今县西去故外黄城四十里。蒲亭,在县界。东汉仇香为蒲亭长,即此。

成安城在县东北。《汉志》有成安县,属陈留郡。后魏孝昌中,复置成安县,为北梁郡治。北齐废郡,以考阳县省入,属济阴郡。隋初郡废。开皇十六年,又省县入考城县。

考城县。东一百五十里,旧十四乡,今七乡。古戴国地。《春秋》:“隠公十年,伐郑,取之。”后改名曰谷。秦灭六国,为淄县。汉隶梁国。后汉章帝东巡,改为考城,仍隶陈留郡。后魏为城安县,仍于县置北梁郡,隶南兖州。北齐,郡废,县归济阴郡。隋复为考城,移属宋州。唐初,于县置梁州。武德五年,州废,县入曹州。梁改为戴邑县。后唐复旧。自梁至晋、汉,属开封府。

济阳历史记载

济阳古称武父城;秦置济阳县,因城位居济水之阳而得名;汉时武帝建有行宫,称济阳宫,光武帝刘秀诞生于此。《水经注·济水》曰:“济水又东迳济阳县故城南,故武父城也,城在济水之阳,故以为名,王莽改之曰济前者也。光武生济阳宫,光明照室,即其处也。”《东观汉记》曰:“光武以建平元年生于济阳县。是岁,有嘉禾生,一茎九穗,大于凡禾,县界大熟,因名曰秀。”

西晋惠帝时(290—306年),分陈留郡置济阳郡,治所在济阳县(兰考许河乡一带,一说今曹县庄寨镇白茅村 一带) ,领济阳、考城诸县,方有济阳郡考城县之说。济阳郡所辖区域相当于今河南省兰考县东部、民权县大部以及山东省东明县南境一带,北魏时济阳郡被废,因黄河决口,济阳城毁于水。关于济阳县的地望,《元和郡县志》载:“济阳故城在(冤句)县西南五十里”(冤句,古地名,旧址在今山东省曹县西约四十五里)。《辞海》载:“济阳古县名,治所在今河南兰考县东北”。《中国历史地图集》标注:“(济阳)在今兰考县东偏北约20公里”。唐杜佑《通典》“冤句有漆园庄周之吏之所,汉济阳故城在今县(冤句县)西南,后汉光武帝生于此,有古煮枣城。”唐李吉甫《元和郡县图志》“东至州(曹州)四十七里。”这与张守节《史记》所注相同。并说:“济阳故城(今兰考县固阳镇附近)在县(冤句)西南五十里”。

考城县历史记载

考城县历史悠久,古称戴国,春秋早期,被郑国所灭。《左传·隐公十年》:“宋人、蔡人、卫人伐戴,郑伯伐取之。”后为宋国属地,更名谷城县 ,秦置谷县,汉初改称菑县。北魏郦道元《水经注》曰:“(考城)秦之谷县也。后汉兵起,邑多灾年,故改曰菑县。王莽更名嘉谷。汉章帝东巡过县,诏曰:陈留菑县,其名不善。其改菑县曰考城。”“菑”,意思为“初耕的田地”。从谷城、谷县,到菑县,再到嘉谷,联想刘秀出生时“一茎九穗”的景象,说明这里是块五谷丰登、沃野无边的粮食产区。由于楚汉争雄,黄河泛滥,兵灾水患不断,这里粮田荒芜,赤地千里。汉朝建立,田地刚刚复垦,时称菑县恰如其分。至王莽新朝时,期望粮产区的功能继续凸显,被更名为嘉谷。光武兴,继汉室,去莽政,菑县之名被恢复使用。汉章帝时,重农桑,兴水利,民得养息,迎来“明章之治”,菑县之名已不合时宜,更换名称亦属必然。关于更名为考城,有一说法比较合乎情理:光武帝刘秀诞生于济阳,汉室得以复兴,考城与济阳相邻,汉章帝“取其光烈考之义”,改菑县为考城,有纪念其祖父光武帝刘秀之意。

历史上考城县界域、隶属复杂多变。隋朝,属梁郡;唐开元间,属河南道曹州,后权隶宋州;五代时曾改为戴邑,不久复原名;北宋时曾为京畿;金元时,属睢州;明代,属归德府;清乾隆四十九年(1784年),因水灾,仪封县堌阳等七乡划归考城,考城县城迁往堌阳,原考城黄河南岸部分划入睢州,仍属归德府;民国十七年(1928年),河南省政府主席冯玉祥以考城南三区与睢县北三区、杞县北五区,设置民权县;1954年,兰封、考城合并,以二县首字为名,称兰考县,原考城管辖的北关、褚庙和程庄三个区划给民权县。至此,延续1800多年的考城县一分为二,分别并入新成立的民权、兰考两县,考城县之名从我国行政区划中彻底消失。

考城地濒黄河,迭遭水患,县治数次迁徙,自金宋以来,就先后六迁。金兴定四年(1220年),迁贺丘(今民权县王桥镇附近);元朝,考城县欲迁后城子(今南彰镇)建新城,后作罢; 明朝洪武二十三年(1390年),徙江墓店(今民权县程庄镇境内);明正统二年(1437年),徙今民权县北关镇南;清朝乾隆四十九年(1784年),迁今兰考县堌阳镇;1949年迁今兰考县张君墓镇(今兰考县考城镇) ;1954年,兰封、考城合并,治所迁至兰封,即为现在的兰考县城。1956年5月,原属兰考县的北关、顺河、程庄、褚庙、闫集、任庄等10个乡(今程庄镇北半部、北关镇大部、白云寺镇、褚庙乡全部、老颜集乡北半部)划归民权县。

考城自东汉建初八年(83年)得名,至1954年消失,总共存在1871年。而两晋时期的济阳郡考城县,自晋惠帝置济阳郡,领考城县,至济阳郡被废,也就百年左右的时间。东晋及南北朝,济阳考城名士辈出,声名远扬。《归德府志·人物略·谨按》曰:“南北朝时,考城江、蔡二氏,蝉冕交映,台衮相袭,勒名帝筹藉,庆流子孙,斯为盛族矣。而人才辈出,累世列于史传,尤世所仅限覯也。”东晋名臣蔡谟以及南北朝时期的江淹、蔡廓、蔡兴宗、蔡景历等等都是济阳考城人。

济阳考城地望

考城县志

考城县志

孟子将盟约内容归纳为“五命”,主要从政治上补充,包括上引誓词。《孟子》中记载的五条条文是:“初命曰,诛不孝,无易树子,无以妾为妻。再命曰,尊贤育才,以彰有德。三命曰,敬老慈幼,无忘宾旅。四命曰,士无世官,官事无摄,取士必得,无专杀大夫。五命曰,无曲防,无遏籴,无有封而不告。曰,凡我同盟之人,既盟之后,言归于好。”

清代考城知县郭藻在《创建葵丘书院碑记》中写道:“《春秋》备书五霸,齐桓葵丘之会,其最盛者也。使春秋无葵丘之会,则二百四十年之史,于义无所载。孔子亦必绝笔而无可作。”碑记上还写道:“夫靖兵车于天下,严中外之大防,圣人或犹仁之。孟子羞称桓文,而葵丘五禁独详于其书。” 孔子在考察过葵丘会盟台后评价说:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁。”“微管仲,吾其披发左衽矣!”(《论语·宪问》)。意思即是,管仲辅佐齐桓公,通过葵丘会盟称霸诸侯,统一天下,老百姓到现在还受到他们的恩赐啊!没有管仲,我们都要披散头发,衣襟开向左边,变成蛮族统治下的人民了。正因为孔子对葵丘会盟的积极评价,葵丘会盟所反映的“尊王攘夷”的春秋大义也受到后世文人的赞许。而记录了这一盛大会盟的葵丘会盟台,也引起许多文人墨客凭吊吟咏。明代河南提学佥事曹琏曾写诗咏道:“古人遗台土一丘,齐桓曾此会诸侯。宗周义重名犹在,歃血功高事已休。五禁盟言昭日月,百年霸业著春秋。我来吊古多伤思,遍览陈编泪欲流。”

最后,葵丘会盟遗址今在何处?根据民国时期的《民权县志》中记载:“武胜寺:在县城东三十五里,相传为葵丘会盟诸侯处。 按:武胜寺原在今民权县林七乡王小庄村东,今不存。”“盟台寺:在褚庙集东南三里处。”根据位置判断,现在的葵丘寺就是在原来的武胜寺基础上修建的,而盟台寺则是在原址重建。

明清修编《考城县志》有“考城,古葵丘地”的记载。清康熙年间《考城县志·古迹》中记载:“葵丘,在县东南30里,周襄王庚午元年齐桓公会诸侯于葵丘,即此。迄今尚有台基,会盟所筑,因名其地曰会盟台。”

根据《中州杂俎》:“菑,戴也。今拱之考城,有故戴城。”

根据《历代州域形式》记载:“戴今河南睢州考城县故城,即古戴国,为子姓国。隐十年,郑取戴。”

根据《读史方舆纪要》考城县州东北九十里,西南至开封府杞县九十里,北至直隶东明县百二十里,东至山东曹县七十里。本周之戴国。 《春秋》隐十年,郑取戴。《陈留风俗传》曰:秦置县,汉改为甾县,属梁国。东汉章帝改名考城,属陈留郡。晋省。后魏改置考阳县,属北梁郡。北齐省入成安县。隋开皇十六年,复置考城县,属宋州。唐初,置东梁州,寻废,以县属曹州。五代梁改曰戴邑,属开封府。后唐复曰考城。宋因之。崇宁中,改属拱州。大观中,仍属开封府。金复属曹州,又改今属。城周五里有奇,编户十一里。

根据《钦定古今图书集成·方舆汇编·职方典·卷三百九十一》考城县,周为戴国,春秋时郑取之,改曰谷城。秦置甾县,属砀郡。汉属梁国,东汉始改为考城县,属陈留郡。三国魏改郡为国,县属如故。晋废。南北朝刘宋复置,属济阳郡。后魏改曰考阳,属北梁郡。东魏改曰考县,属沛郡。北齐又改曰城安,属济阴郡。隋开皇十八年复为考城县,属梁郡。唐武德四年改置东梁州,寻废州,仍置县,属曹州济阴郡。五代晋、汉属开封府,宋初属拱州,寻还故属。金、元俱属睢州,明属仍旧。

根据《永乐大典·卷一一一三五》,卫祭伐戴是也。汉高帝十一年秋。封彭祖为侯国。陈留风俗。传曰。秦之榖县也。后遭汉兵起。邑多灾年。故改曰甾县。王莽更名嘉。汉章帝东巡。过县。诏曰。陈甾县其名不善。高祖鄙拍人之也。世宗休閒喜而显获嘉应。亨吉元符。嘉皇灵之顾赐。越有先列考武王。其改甾县曰考城。是渎盖因县以获名矣。汳水又东径宁陵县之沙阳亭北。故沙随国矣。春秋左传。成公十六年秋。会于沙随。

根据宋朝《舆地广记》记载,畿考城县本子姓戴国,秦谓之谷县,楚汉兵起后名甾县;汉属梁国;后汉属陈留郡,章帝东巡诏改曰考城,取越乃光烈考武王之义也;后魏曰考阳置北梁郡;北齐并废之以为成安县;隋开皇十八年复改曰考城,属梁郡。

根据唐朝《元和郡县图志·卷第十一》,考城县,紧。东北至州九十五里。古戴国也,《春秋》隐公十年“宋人、蔡人、卫人伐戴”。後属宋,楚灭宋,改名曰谷。汉以为菑县。《国都城记》曰:“县西南有戴水,今名戴陂,周回可百徐里。”盖本戴国,取此陂水为名也。汉之兴也,其邑多灾,年数不登,故邑曰“甾”。孝章帝柴於岱宗,过甾县,诏御史曰:“陈留甾县,其称不令。故高祖鄙柏人之名,武帝休闻喜而显获嘉,其改甾县为考城县。”至晋属济阴郡。高齐天保七年省考城县,移成安县理此。隋开皇十六年仍改名考城县,属宋州。武德五年,改属曹州。葵丘,在县东南一百五十步。《左传》“齐柜公会诸侯於葵丘”,是也。

根据汉朝《陈留风俗传》曰:秦之谷县也。后遭汉兵起,邑多灾年,故改曰菑县。王莽更名嘉谷。章帝东巡过县,诏曰:陈留菑县,其名不善。高祖鄙柏人之邑,世宗休闻喜而显获嘉应亨吉元符,嘉皇灵之顾,赐越有光列考武皇,其改菑县曰考城。

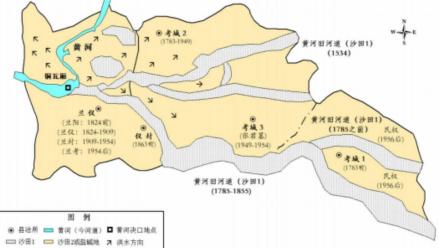

考城县治变迁

考城县治变迁

唐代杜佑《通典》第一百七十七州郡七济阴郡考城县:“考城有北亳,成汤(即商汤)都也……北亳在蒙……亦曰景亳,亦古戴国也。”古时的于楼村就属于北亳、蒙、戴国。

1.(考城)周曰戴,春秋曰戴,战国曰外黄县。

2.东汉,考城县治所在今民权县林七乡西南。汉代中后期考城又改为成安县,仍属陈留郡管辖;公元386年后魏时期,改为考阳县;公元525年—527年后魏孝昌时期,又重新设为成安县,此时属于北梁郡管辖;公元550年—577年北齐时,再次改为成安县,成安县城在县东北今兰考固阳镇一带;公元596年的隋朝开皇年间,再次改为考城县。

3.元朝,考城县欲迁后城子(今兰考县南彰镇)建新城,后作罢; 元二十五年(公元1220年),河决开封,考城大水,为避河患,“县监李茂治于贺丘”(今民权县王桥镇附近),共计170年。元朝,曹县西南划归考城县。

4.明洪武二十三年(公元1390年),县城复遭河患。“知县杨显宗徙筑江墓店”(今民权县程庄镇境内),共计47年。

5.明正统二年(公元1437年)考城又遭大水,“知县郑道徙筑即今旧城”(今民权县北关镇),共计346年。清乾隆四十三年(公元1778年)河决马家口,黄水漫城,唯有北关尚存。

6.乾隆四十六年(1781年)七月,河决仪封,漫口二十余,北岸水势全注青龙冈(今河南兰考境)。 清乾隆四十八年(公元1783年)三月,考城知县雷逊,筑新城于堌阳,共计166年。

7.1938年10月,中共苏鲁豫特委在曹县西北郭小湖(今曹县庄寨镇) 建立考城抗日县政府,1939年3月撤销。 1944年上半年撤东明县建制,其南部划归考城,北部划归菏泽县。1945年8月恢复东明县建制。 1949年,考城县治由堌阳镇迁至张君墓镇(今兰考县考城镇) ,共计5年。1954年,撤销考城县,兰封县与考城县合并,称兰考县。 考城县的东部则与民权县合并。至此,“考城县”寿终正寝,成为历史名称。

蔡谟 | 于谦 | 庄子 | 张从正 | 伯邑考 | 蔡兴宗 | 史姁 | 江革 | 仇览 | |

烛之武 | 江淹 | 史弼 | 蔡景历 | 底蕴 | 刘大谟 | 戴德 | 江敩 | 王贯三 | 江洪 |

蔡廓 | 江总 | 于九思 | 戴圣 | 江祏 | 江泌 | 刘随 | 傅求 | 曹世贵 | |

傅佑 | 李盛谟 | 成汤 | 刘秀 | 智脱 | 江紑 | 练干誉 | 李实藇 | 王鼎 | |

江悦之 | 王贶 | 江秉之 | 江蒨 | 江湛 | 江文遥 | 陈所闻 | 毛泰 | 夏牙 | 夏恭 |

张钦礼 | 江法成 | 蔡希周 | 江谧 | 江夷 | 江智渊 | 韩安国 | 蔡撙 | 蔡凝 | 蔡大业 |

蔡大宝 | 王伯当 | 江简珪 | 蔡若音 | 张良珂 | 樊镇 | 文子 | |||

李实藇 | 李心昂 | 王梦兰 | 蔡悦 | 江祀 | 江德藻 | 蔡徵 | 江禄 | 江子四 | 江子五 |

江景婼 | 蔡启迪 | 蔡景玄 | 蔡约 | 江从简 | 范羲 | 蔡彦高 | 蔡君师 |

吴芝圃(1906-1967),1930年,吴芝圃任中共考城县委书记。

张钦礼(1927-2004),河南兰考南彰镇张庄人。曾任考城县县长。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。