-

厉国 编辑

厉国,商朝至周朝春秋时期诸侯国,在今河南省鹿邑县东。为炎帝之后所建立,国君姜姓。《逸周书》:“禽御三十两,告以馘俘百韦,命伐厉,告以馘俘。”楚国进攻徐国时,东夷诸侯联盟为了救援徐国,率兵攻打了楚国的附属国厉国。厉国在昭公四年被楚国所灭,子孙以国为氏。

中文名:厉国

主要城市:厉邑

主要民族:华夏族

国君姓氏:姜姓

所处时代:商朝、周朝

西晋人皇甫谧所编撰的《帝王世纪》中,就认为湖北随州一带的厉(赖)国与炎帝神农氏有关,说“神农氏起于烈山,谓烈山氏,今随赖乡是也”。至唐代,李泰撰,也赞同这一说法,认为这一厉国以境内的赖山而得名,其山“在随州随县北百里,山东有石穴。昔神农氏生于赖山,所谓列山氏也。春秋时为赖国”。此后,都袭此说。另外,在宋人编撰的、等书里,也认为厉国是“三代诸侯厉子之国”或“周不得姓之国”,主张其血缘另有所出。清朝人顾栋高撰,更进一步指出赖国是炎帝本国,姜姓。

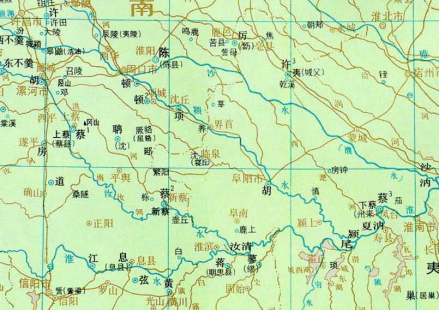

此外,学界也有人根据古代赖、厉、列等字相通的事实,指出炎帝建都于陈(今淮阳县、柘城县一带),后约在商代时东迁河南鹿邑的赖乡。也就是说,在鹿邑一带的赖国是炎帝的后裔所建的国家,血缘出自炎帝系统。

综述

厉字在古代的读音与赖字相通,根据古汉语同音通假的规则,常常与赖字混淆在一起,厉国也因此被称为赖国。如在“三传”中,同样记载昭公四年楚灭厉国一件事,在中作厉“”,在、中都作“赖”。故而有人认为,古代的厉国就是赖国。但事实上把所有的厉国“以为即赖非也”。特别是历史上并不仅有一个厉(赖)国,更使厉国的历史显得扑朔迷离。仅在厉国地望问题上,就存在以下六种说法。这六种说法,基本上包括了古今关于厉国地望的主要观点。其中随州、鹿邑之厉多称赖国,聊城、章丘之厉一般认为是邑名,商城之说形成较晚,只有息县厉国被较多的人认为是所记被楚国灭掉的厉国。也正因如此,才说这一厉国在“昭四年为楚所灭,子孙以国为氏”,成为厉姓人得姓的渊源之地。

河南鹿邑

地图

地图

湖北随州

地图

地图

河南息县

厉国在河南息县。主张这一说法的人,以西晋的司马彪为代表。他在中注汝南褒信(今息县东北包信镇)曰:“褒信,侯国,有厉亭,故国。”此后,宋朝人郑樵、罗泌、元朝人马端临等都赞同这种说法。如郑樵在中说:“厉,子爵,今蔡州褒信有厉亭,即其地也,昭四年为楚所灭。”罗泌、马端临中有也有同样说法。清朝人顾栋高着,两次提到厉国在息县东北。其中在中说昭四年灭厉,今河南光州息县东北为厉国地。:“”叉在中说:“厉在息县东北。”另外,在嘉庆年间编修的中,也说“褒信在息县东北七十里,……后废为集。古厉国,今厉亭是”。上述主张厉国在息县东北的人都是不同时期历史地理学界的权威人物,言之凿凿,且记载联贯,具在较大的可信性。况旦从鲁昭公四年的历史事实考察,当时的楚国军队一直在淮河流域活动,其灭厉是在东伐吴、取朱方、杀庆封之后、取山东之曾之前的一次行动,既没有时间也没有必要象杜预所说的那样去灭掉早已归属楚国并远在楚国心腹之地的随州之赖,而只能在回到自己边邑地区稍作休整时灭掉息县之厉。关于这点,从楚国灭厉后对厉国后事的处理上也可看出一些端倪。如据记载,楚灭厉后,欲迁许于此,并使斗韦龟、公子弃疾城之,而楚大夫申无宇却说:“”杜预注:“谓筑城于外竟,诸侯无与争。‘’杨伯骏注:“筑城于边境。”这些实际上都是在告诉我们,楚国灭厉后要筑城的地方是在楚国边境,由于这里是厉国故地,因此厉国也只能是在淮河流域的息县之厉,而不可能是别的地方的厉国。

山东聊城

主张“聊城西”这一说法的人,以东汉人服虔为代表。他曾着有一书,提出这一观点。后来,唐朝人裴捆为晋赵鞅伐齐,至厉而去“”集解,叉引他的话说厉,齐邑。:“”此后,清朝人江永着,也认为“”毁高唐之郭,侵及厉而还中的厉“地近东昌府高唐也”。这里所说的高唐便指今聊城西部一带:

山东章丘

主张“章丘西北(或历城东)”说法的人主要是近代的一些地理学家。他们认为,所记“齐侯阳生使胡姬以安孺子如厉”之厉所指即此,并引曰:“菅县有厉亭。”菅县即今章丘西北一带:

河南商城

厉在河南商城南。主张这一说法的人,以明末清初人顾祖禹为代表。他在注中说:“厉亭,在县南,春秋时厉国也。昭四年,楚灭厉,楚子欲迁许于厉即此。”此后,顾栋高在中也主此说,认为“今河南光州商城南有厉亭”。但当代研究者认为,这种说法“与较早的文献记载不合”,是“清初以来的误记”,因而不足取信。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。