-

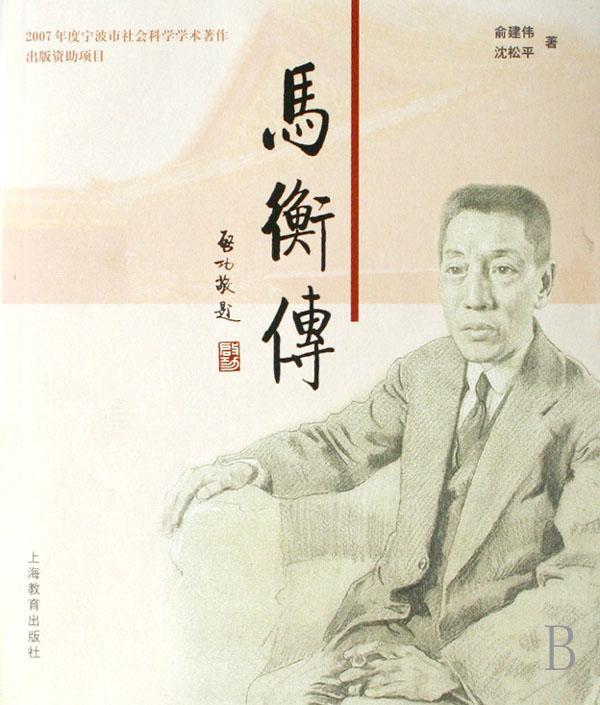

马衡 编辑

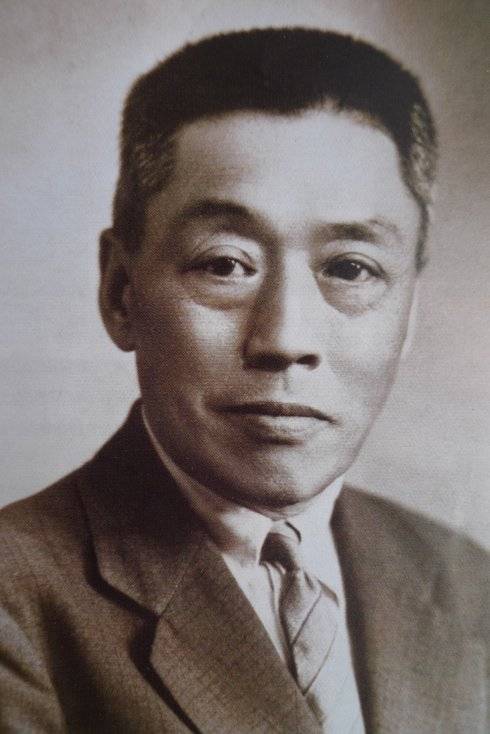

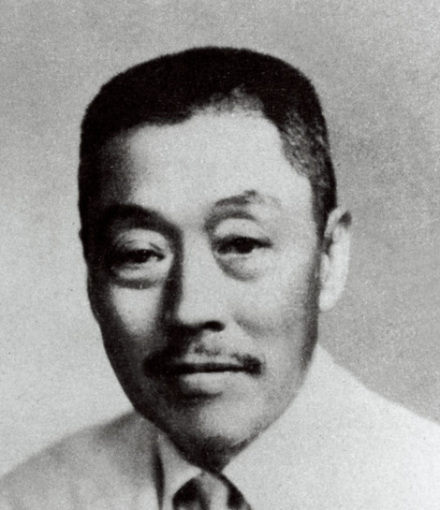

马衡(1881年-1955年3月),浙江鄞县人,字叔平,别署无咎、凡将斋。西泠印社第二任社长,金石考古学家、书法篆刻家,故宫博物院第二任院长。早年入读南洋公学(现上海交大和西安交大),曾学习经史、金石诸学。精于汉魏石经,注重文献研究与实地考察。中国金石学家,考古学家,书法篆刻家。南洋公学肄业。曾任北京大学研究所国学门考古学研究室主任、故宫博物院院长 。1952 年任北京文物整理委员会主任委员。主持过燕下都遗址的发掘,对中国考古学由金石考证向田野发掘过渡有促进之功,被誉为中国近代考古学的前驱。

中文名:马衡

别名:字叔平,别署无咎、凡将斋

国籍:中国

民族:汉族

出生地:浙江鄞县

出生日期:1881年

逝世日期:1955年3月

毕业院校:南洋公学

职业:金石考古学家、书法篆刻家

代表作品:《中国金石学概要》、《凡将斋金石丛稿》、《汉石经集存》

主要成就:故宫博物院院长

1924年11月受聘于 “清室善后委员会”,参加点查清宫物品工作。

1925年10月故宫博物院成立后,曾兼任临时理事会理事、古物馆副馆长。

1926年12月任故宫博物院维持会常务委员。

1928年6月南京政府接管故宫博物院时,曾受接管代表易培基的委派,参与接管故宫博物院的工作。

1929年后,任故宫博物院理事会理事兼古物馆副馆长。

1933年7月任故宫博物院代理院长。

1934年4月任故宫博物院院长。抗战期间,他主持故宫博物院西迁文物的维护工作。抗战胜利后,主持故宫博物院复员与西迁文物东归南京的工作。

北平解放前夕,为确保故宫建筑与文物的安全,他坚守院长岗位,并与社会名流呼吁国民党当局避免战火,保护北平文化古城。 北平解放后继续留任故宫博物院院长。

1952年,调任北京文物整理委员会主任委员。

1955年3月在北京病逝,终年74岁。

守卫国宝

1948年秋,南京国民政府自感东北不保,平津也岌岌可危,于是抛出了“抢救”平津学术教育界知名人士计划,企图裹挟北平的著名专家学者南迁。被列入“抢救”名单的有四类人员,包括各大学及文化单位首长、与政府有接触的文化界人士、中央研究院院士和在学术界有地位的学者。既是文化单位首长又是知名学者的故宫博物院院长马衡,自然也在“抢救”之列。12月上旬,平津战役刚打响,国民党青年部部长陈雪屏就急匆匆地飞抵北平,游说“抢救”对象尽快南下,教育部也允诺派飞机前来接运。

在南京国民政府的努力下,北京大学校长胡适、清华大学校长梅贻琦、北平图书馆馆长袁同礼、北平研究院院长李书华等人匆匆南下,然而,更多的文化教育界人士却选择了留在北平等待解放。年近古稀的马衡也是“应走”而未走的一位,他不想走,因为他要留下保护故宫、看守国宝。

辽沈战役期间,国民党军队在东北的败局已定,北平的国民政府军政界人心惶惶,而马衡却镇定自若地推进各项业务工作。1948年11月9日,他主持召开了故宫复员后的第五次院务会,讨论决定了一系列重大事项,如清除院内历年存积秽土,修正出组与开放规则,把长春宫等处保留原状,辟为陈列室,增辟瓷器、玉器陈列室及敕谕专室,修复文渊阁,继续交涉收回大高殿、皇史等。

平津战役打响后,国民政府多次来电催促马衡“应变南迁”,均为马衡托词婉拒。1948年12月17日,国民政府教育部政务次长、故宫博物院理事会秘书杭立武发来专电催促马衡南下。马衡委托即将南下的梅贻琦代转不能南下之意。1949年1月13日晚,儿媳妇林裴宇(次子马彦祥之妻)从南京打来电话,转达了国民政府外交部长兼故宫博物院理事王世杰敦促马衡南飞之意,马衡当即回绝说“决不南来”。1月14日,马衡致函杭立武,以身体有恙、不宜乘机为由婉拒了他的邀请。他在信中说:“弟于十一月间患动脉紧缩症,卧床两周。得尊电促弟南飞,实难从命。因电复当遵照理事会决议办理,许邀鉴谅。嗣贱恙渐痊而北平战起,承中央派机来接,而医生诫勿乘机。只得谨遵医嘱,暂不离平。”同时,他也请杭立武向王世杰等人代转不能南来的“苦衷”。

1948年12月21日,教育部派来专机两架,可以搭乘60余人,马衡早于12月19日就知悉此事,但他没有走。1949年1月7日,国民政府再次派来两架专机,同样可以搭载60余人,马衡还是没走。1月11日,马衡在获悉教育部专机不再来平,但可以免费搭飞机至青岛转南京时,仍然没有一丝一毫要走的意思。

马衡看见傅斯年等人仍然心存幻想、为即将覆灭的南京国民政府而想方设法“抢救人才”时,不无感叹地说:“心劳日拙,何苦何苦!”当在国民党上海市卫生局工作的三女儿马晶来电劝他南行时,马衡骂她是“妇女之见”。北平围城后,故宫博物院文献馆新来的编纂见局势紧张,向马衡请求调故宫博物院南京分院工作,为马衡所拒,但此人竟不辞而别乘飞机走了。马衡知道此事后,骂道:“这种人,没出息。”

马衡以实际行动,诠释了自己对时局变迁的领悟及其做出的选择。

北平围城期间,为了保护故宫的安全,城里城外都在竭尽全力。1949年1月16日,中共中央军委就保护北平文化古城问题指示平津战役总前委,要求:“此次攻城,必须做出计划,力求避免破坏故宫、大学及其他著名而有重大价值的文化古迹。你们务必使各纵队首长明了,并确守这一点。”北平城内,马衡不顾年老体弱,拖着病躯,为保护故宫文物向国民党北平军政当局奔走呼吁,劳心劳力,一刻也不得安歇。

马衡

马衡

1949年1月6日,第五补给区将数万发炮弹存放在太庙的殿堂里。马衡闻讯大吃一惊,心想这些炮弹假若被击中,紫禁城及其文物珍宝将毁于一旦。马衡在连日奔波之后本已心力交瘁,再受这等刺激,终致心脏病又犯了。马衡强忍病痛,带着故宫博物院办公处主任朱家濂去见华北“剿总”副秘书长焦实斋,恳请他在向傅作义汇报时说明在太庙存储弹药的危险性。次日,马衡又就此事打电话给焦实斋,焦实斋回答说:“太庙事已难挽回,其危险性并不大。” 马衡对焦实斋的答复并不满意,只要太庙里的弹药一刻不撤出,紫禁城就有危险,他就一定要为此事奔走不停。1月12日,傅作义在中南海宴请北平的文化名人。马衡应邀参加,在座的有吕复、何思源、袁敦礼、杨振声、周炳琳、陈振汉、朱光潜、王捷三、冀朝鼎、焦实斋等人。饭后,马衡即以太庙事责问傅作义。傅作义回答说:“此事曾再三研究,其中导火线皆经取出,决无危险。”在座诸人议论纷纷,均认为在太庙存储弹药欠妥,傅作义答应再考虑考虑。1月14日,马衡又一次打电话给焦实斋,要求尽快运走太庙里的弹药,同样是毫无结果。

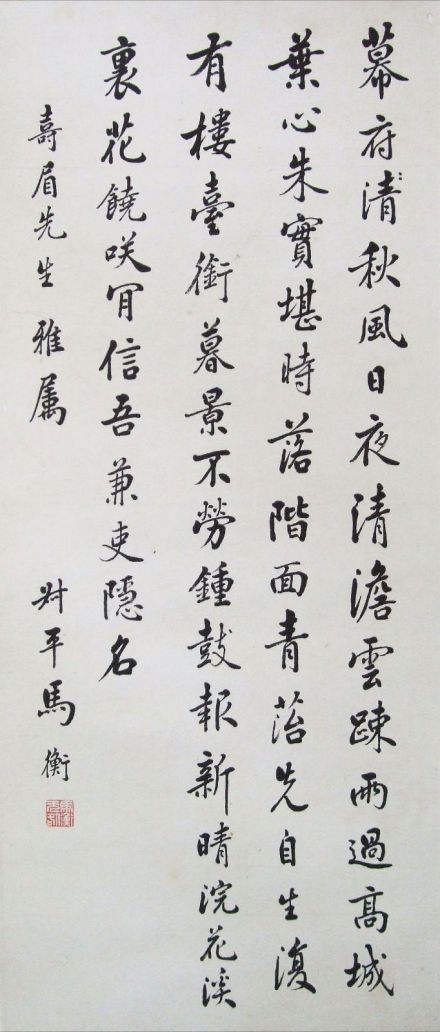

马衡书法作品

马衡书法作品

保护国宝

1948年秋,中国人民解放军发动的辽沈战役行将解放东北全境,全国战局将发生根本变化。时任故宫博物院理事长的翁文灏、理事王世杰、朱家骅、杭立武、傅斯年、李济、徐森玉等在南京开会,决定将存放在南京的故宫南迁文物运往台湾,同时函电在北平的马衡,嘱其选择故宫博物院北平本院的精华文物编制一份名单并配以详细说明,准备装箱分批空运南京,与南迁文物一同迁往台湾。平津战役打响后,行政院又多次来电催促,要求马衡南飞,并将精品文物迅速装箱南运。

1948年12月,南京方面开始挑选故宫南迁珍品文物运往台湾。12月22日、1949年1月6日和1月29日,先后3批,共装运2972箱、238951件故宫南迁文物去台湾。然而,故宫北平本院的文物却一箱也没有运出。 马衡是极力反对将故宫文物迁往台湾的。马衡的学生兼下属庄严奉命押运第一批文物从南京运往台湾,马衡知悉后立即致函庄严,声称如果庄严要护送文物去台湾,他不惜与庄严断绝20多年的师生之情。对于千里之外的文物迁运工作,马衡想阻止却力不能及,只能焦急地关注着迁运工作的进展,通过私人交情为保护国宝做些力所能及的事。

马衡

马衡

马衡

马衡

1927年,吴昌硕先生逝世后,被推选为西泠印社第二任社长,“遥领社职”,对抗战胜利后西泠印社活动的恢复和发展,起了很大作用。马衡先生在1952年将自己收藏的大量甲骨、碑帖等文物捐献故宫博物院。他去世后,其家属又遵嘱将家藏金石拓本九千余件悉数捐给故宫博物院。

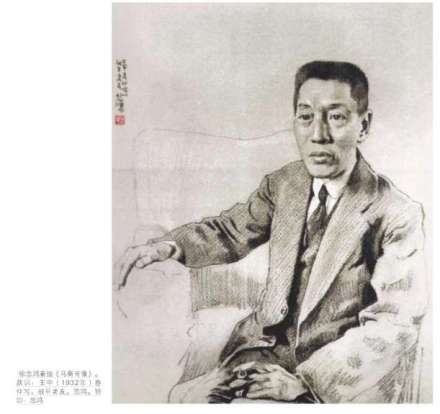

马衡先生一生致力于金石考古研究,锲而不舍,许多研究结论至今被国内外金石考古学界视为定识,声誉久享。在书法、治印方面亦有所长,翰墨,篆、隶、行、草皆能,作品具商周金文遗韵,书风古雅,自然天成,将笔墨与篆刻相结合,深得碑刻之法度,形成个人书法之独特风格,在四海之内享有盛名。西泠印社草创时期,他已列名社籍,时年三十岁。编有《汉石经集存》、《凡将斋印存》等,著《凡将斋金石论丛》等。马衡先生以他卓越的学术和艺术成就,受到当时艺林学子的普遍敬重。因此,虽然远在北京工作,但众望所归。

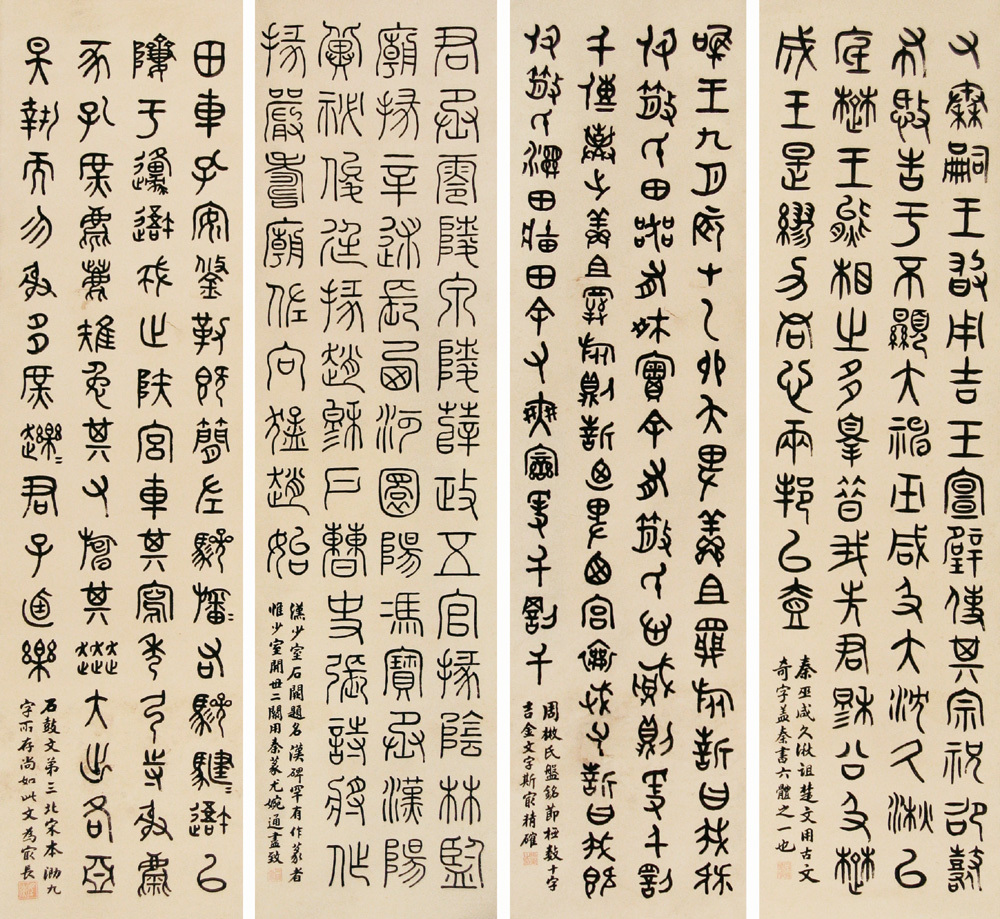

“宗周钟”铭文成扇

“宗周钟”铭文成扇

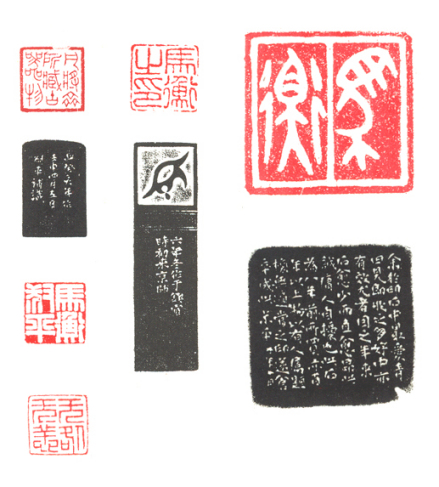

篆刻作品

篆刻作品

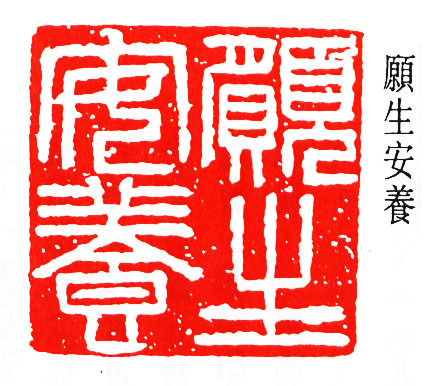

篆刻作品 顾生安养

篆刻作品 顾生安养

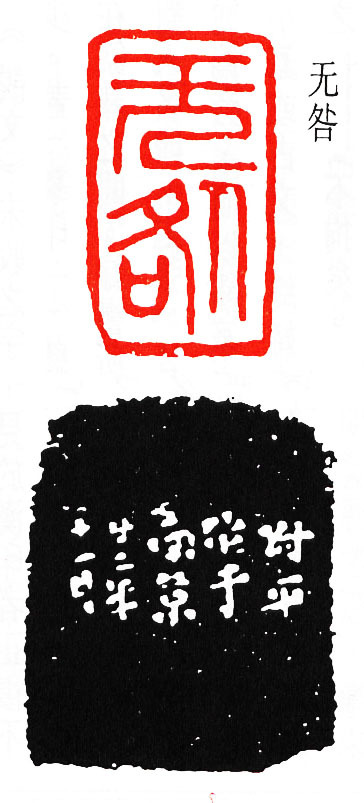

篆刻作品 无咎

篆刻作品 无咎

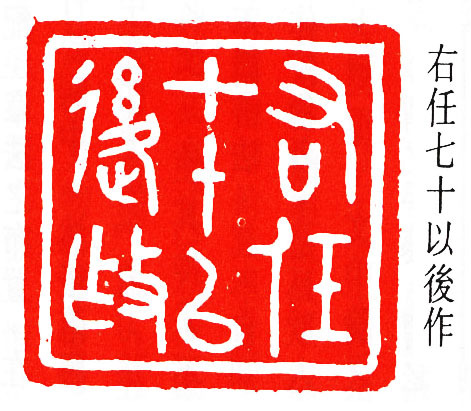

在任七十以后作

在任七十以后作

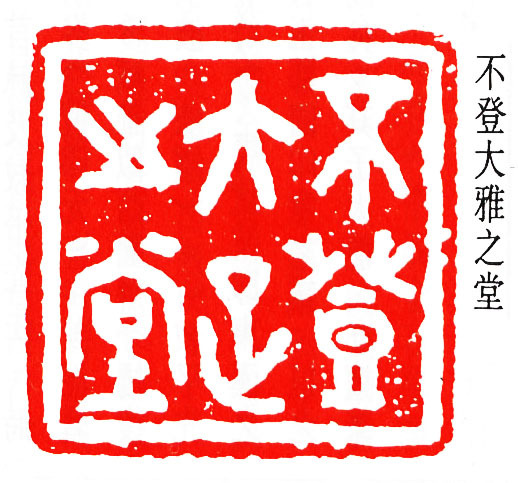

不登大雅之堂

不登大雅之堂

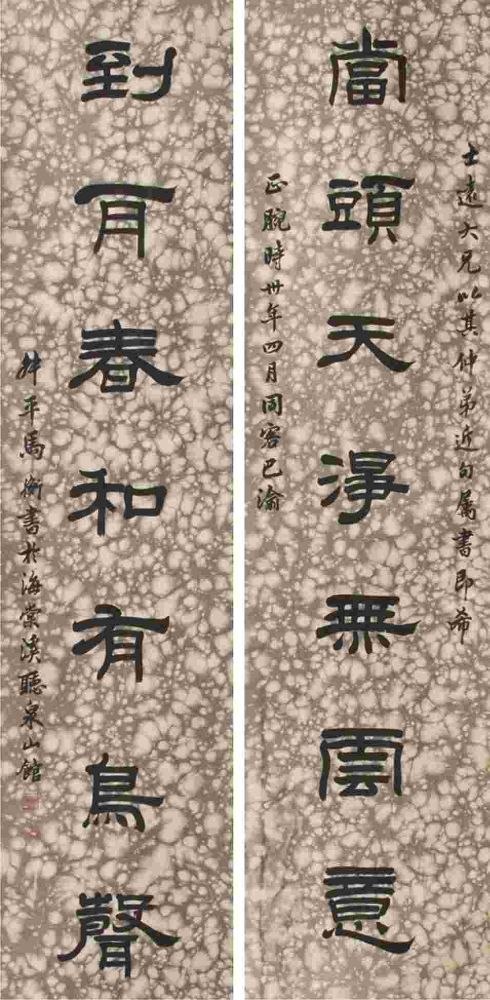

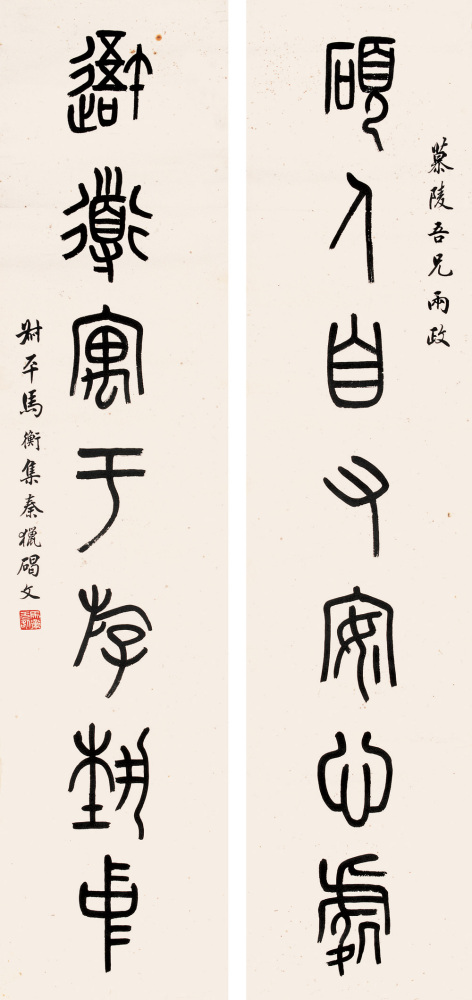

马衡 书法作品一

马衡 书法作品一

马衡 书法作品

马衡 书法作品

马衡 书法作品四

马衡 书法作品四

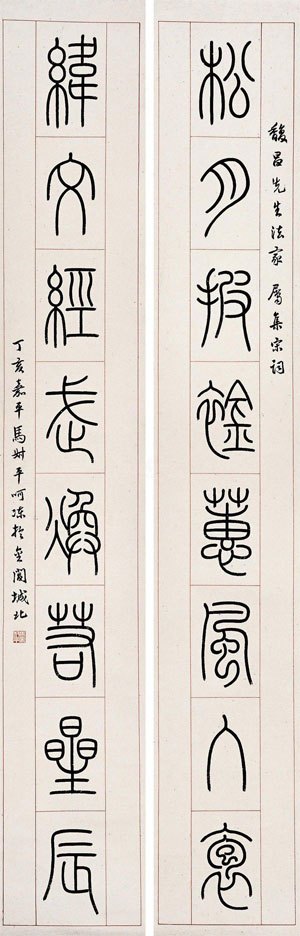

马衡 书法作品三

马衡 书法作品三

马衡 书法作品二

马衡 书法作品二

马衡讲金石学

作者名称 马衡

作品时间2010-01

《马衡讲金石学》是2010年凤凰出版传媒集团,凤凰出版社出版的图书,作者是马衡。

中国金石学概论

作者名称 马衡

作品时间2009-10-1

《中国金石学概论》是2009年时代文艺出版社出版的图书,作者是马衡。

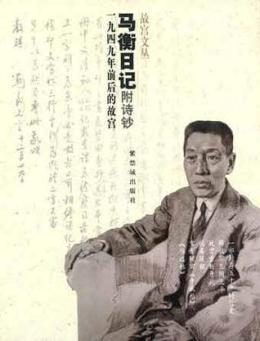

马衡日记

作者名称 马衡

作品时间2006-3

《马衡日记》是2006-3紫禁城出版社出版的图书,作者是马衡。

凡将斋印存

作者名称 马衡

作品时间1990-9

中国的文物一切历史留下的文物、文献都应该属于国家所有,由国家来保管。他的后半生一直也在为这个目标奋斗。(马衡长孙 马思猛评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。