-

重庆长江大桥 编辑

重庆长江大桥(Chongqing Yangtze River Bridge),又称“石板坡长江大桥”,是中国重庆市境内连接渝中区与南岸区的过江通道,位于长江水道之上,是长江中游第一座特大型城市公路桥,也是重庆市西南部的城市主干道的重要构成部分。重庆长江大桥于1977年11月26日动工兴建;于1980年7月1日通车运营;于2003年12月28日复线桥动工建设;于2006年9月26日复线桥通车运营。重庆长江大桥北起石板坡立交,上跨长江水道,南至黄葛渡立交;原旧桥线路全长1120米,复线桥线路全长1103.5米;道路为双向八车道城市主干道,设计速度为60千米/小时。

中文名:重庆长江大桥

外文名:Chongqing Yangtze River Bridge

投用时间:1981年1月26日

所属地区:中国重庆市

类型:刚构桥、公路桥、特大桥

长度:原旧桥:1120米,复线桥:1103.5米

宽度:40 m

始建日期:1977年11月26日

车道设置:双向八车道

设计速度:60 km/h

起止位置:石板坡立交、黄葛渡立交

途经线路:江南大道

管理机构:重庆市交通运输局

重庆长江大桥左侧旧桥与右侧复线桥

重庆长江大桥左侧旧桥与右侧复线桥

1980年7月1日,重庆长江大桥通车运营。

1981年1月26日,重庆长江大桥通过竣工验收工作。

2003年12月28日,重庆长江大桥完成基础设计,并进行桥墩建设工程,其复线桥动工兴建。

2005年12月2日,重庆市人民政府组织有关专家对《正桥钢-混凝土接头模型试验研究》工作大纲进行了评审,完成重庆长江大桥项目方案的审核工作。

2006年5月26日,重庆长江大桥进行复线桥的合龙工程; 5月27日,重庆长江大桥完成复线桥的合龙工程,复线桥全线贯通; 8月27日,重庆长江大桥完成桥面沥青铺装工程;9月2日,重庆长江大桥完成南北桥台及地下通道、桥面防撞栏杆及人行道装饰;9月6日,重庆长江大桥通过交工验收;9月24日,重庆长江大桥完成大桥荷载实验工作; 9月26日,重庆长江大桥复线桥通车运营。

2015年10月9日,重庆长江大桥启动大桥景观照明提升工程。

重庆长江大桥位于中国重庆市西南部

重庆长江大桥位于中国重庆市西南部

建筑结构

整体布局

重庆长江大桥分别由原旧桥、复线桥、桥墩、引桥及两岸立交组成;主桥路段呈西南至东北方向布置。

重庆长江大桥桥面

重庆长江大桥桥面

设计特点

结构特点 | ||

原旧桥 | 上部结构 | ①上部结构由大、小 不同的T型刚构悬臂梁和挂梁组成;T构悬臂梁又由两组箱梁组成,每箱两肋。梁底为三次曲线,两组箱梁间以50厘米的现浇混凝土相连接,并施以横向 预应 力成为整体。 ②上部结构施加纵向、横向和竖向预应力。纵、横向顶应力采用高强丝束,弗式45号钢质锚具;竖向预应力采用冷拉25Mnis螺纹钢筋,张拉端用螺杆螺母锚固。 ③挂梁为T型截面,支座采用聚四氟乙稀盆式支座,与箱梁间采用的氯丁橡胶弹性伸缩缝。 |

下部结构 | ①主墩采用了三种形式的基础,即1、5、7号 墩 为明挖基础,2、3、4号墩为钢筋混凝土沉井基础,6号墩为双 壁钢围堰大直径钻孔基础。 ②主墩均采用空心箱形结构,墩身除距基 础面以上3米内在顺桥方向做成喇 叭形变截面外,其余均为等截面。 | |

复线桥 | 上部结构 | ①复线桥为连续刚构与连续梁组合体系,主跨跨中段采用钢箱梁外 , 其余均为普通钢筋混凝土结构。 ②主跨采用直腹板箱形截面,钢箱梁桥面采用正交异性板,混凝土梁为三向预应力结构,预应力索采用钢绞线,所有的顶板束锚固在节段端面的腹板上部, |

下部结构 | 主跨桥墩采用双薄壁墩,其余桥墩采用空心墩,除1、2 号桥墩上设置滑动支座外,其余桥墩均与主梁固结。 | |

参考资料: | ||

设计参数

重庆长江大桥两桥中心线之间相距25米,总宽40米,其中——

重庆长江大桥由原旧桥和复线桥组成

重庆长江大桥由原旧桥和复线桥组成

复线桥线路全长1103.5米,采用(87.75+4×138+330+133.75)米跨径布置,其中主跨330米,全宽19米,底板宽9.0米,顶板宽19米,两侧翼缘宽5米;主跨跨中设置了103米长的钢箱梁,两端各 2.5米长的钢混结合段,钢箱梁总长108米;钢箱梁桥面板厚18毫米,下设8毫米的加劲肋,间距640毫米。预应力索钢绞线公称直径为15. 24毫米,共计7丝,抗拉强度标准值为1860兆帕。

设计参数 | |

道路等级 | 城市主干道 |

车道设置 | 双向八车道 |

设计速度 | 60千米/小时 |

荷载标准 | 汽车—超20级、挂车—100、150吨平板车;人群:3.5千牛/平方米 |

通航净空 | 高度:≥18米 |

抗震等级 | 基本烈度为6度,按7度设防 |

参考资料: | |

票价票制

2018年1月1日,重庆市人民政府取消征收主城区路桥通行费,重庆长江大桥包含其中。

重庆长江大桥免费通行

重庆长江大桥免费通行

通行事项

2020年1月8日至1月9日(00:00至06:00),重庆长江大桥主线桥(南岸往渝中方向)封闭,复线桥(渝中往南岸方向)单向双通转换通行。

重庆长江大桥夜景

重庆长江大桥夜景

技术难题

施工技术

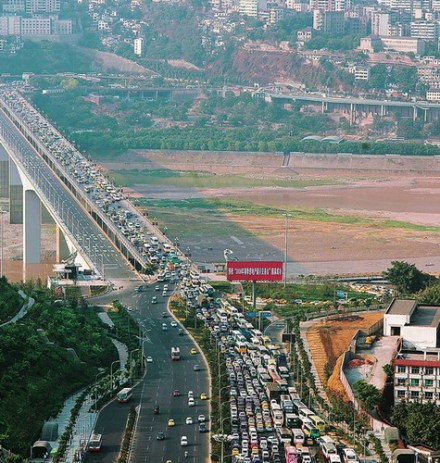

重庆长江大桥侧瞰图1

重庆长江大桥侧瞰图1

1、五号墩深沉基础的五米嵌岩施工中,采用一次爆破成型新工艺;

2、六号墩深水基础,直径2.6米钻孔桩的施工中,组织试制大型牙轮钻机,一次试制钻成功;

3、在墩身施工中,采用液压滑模;

4、在T构箱梁施工中,成功地采用斜拉托架和斜拉拉篮;

5、首次采用箱梁滑模施工;

重庆长江大桥侧瞰图2

重庆长江大桥侧瞰图2

重庆长江大桥在复线桥建设时,采用施工技术有:

1、采用与旧桥八跨静定T型刚构外形相似的刚构一连续组合结构体系,解决了结构不对称及超静定次数多、温度变化、混凝土收缩徐变等问题;

2、钢箱梁段整体制造、自浮运、吊装、连接技术;

3、采用了体外预应力束技术改善了结构受力和变形控制。

技术创新

重庆长江大桥复线桥利用钢结构和预应力混凝土结构各自的优点,在充分认识预应力连续刚构体系力学行为的基础上,开创性地把组合结构概念和钢混凝土连接技术融合起来,通过大量的实际科学研究、试验、精心设计、精心施工与有效的控制,建成了独特的钢与混凝土混合连续刚构一连续组合结构体系,使连续刚构桥跨越能力增强,结构行为更趋合理,其设计理念以及建设技术具有创新性。

重庆长江大桥全景

重庆长江大桥全景

荣誉表彰

项目名称 | 所获奖项 |

重庆长江大桥(含复线桥) | 2015年重庆十大最美桥梁 |

重庆长江大桥复线桥 | 2007年度中国市政金杯示范工程奖 |

2007年重庆市政金杯奖 | |

2007年重庆市政巴渝杯 | |

2008年美国卓越设计贡献奖 | |

2008年度中国全国优秀设计一等奖 | |

2008年度重庆市科技进步二等奖 | |

2010年第九届中国土木工程詹天佑奖获奖工程 | |

参考资料: | |

大桥题词

1980年7月1日,重庆长江大桥通车运营,北桥头两侧设有叶剑英的题词。

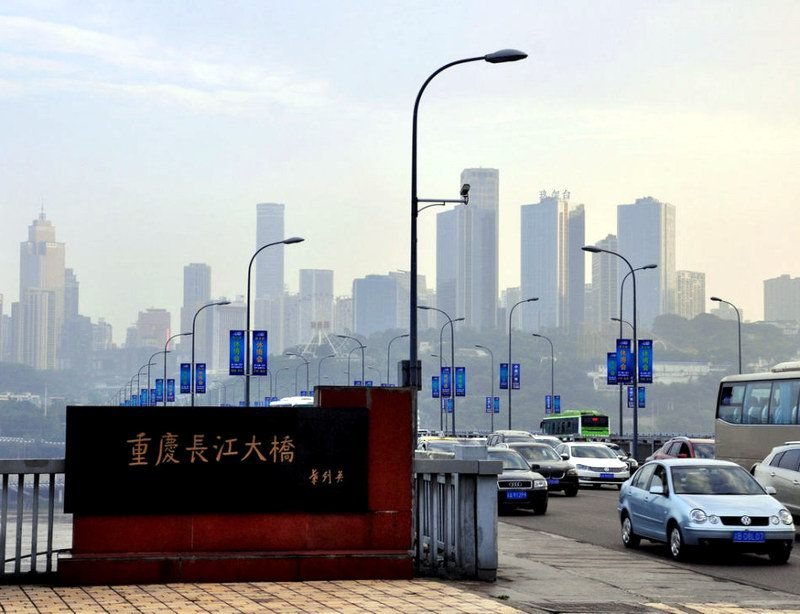

重庆长江大桥铭牌

重庆长江大桥铭牌

“春夏秋冬”

重庆长江大桥在渝中区、南岸区的桥头两侧桥头堡设立四座雕像,名为“春夏秋冬”,由原四川美术学院院长叶毓山先生设计创作,每座雕像高8米,皆为铝合金铸造;于2019年入选第三批重庆市文物保护单位。

春夏秋冬雕像

春夏秋冬雕像

重庆长江大桥夕阳景

重庆长江大桥夕阳景

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。